ジャパンモビリティショー2025の会場で、BYDジャパンが実際にBYDのEVバスを運用する事業者の声を紹介するイベントを開催しました。九州山間部の「ひこぼしライン」を運行するJR九州バスと、立山黒部アルペンルートにEVバスを導入した立山黒部貫光。EVバスがどのように活躍しているのかを紹介します。

鉄道復旧を断念しEVバスに切り替えた日田彦山線

ジャパンモビリティショー2025(JMS)最初の週末、BYDジャパンが同社のEVバスを運用する事業者などを紹介するオーナートークショーを開催しました。11月2日(土)に登壇したのは、福岡と大分県境の山間部で、集中豪雨で被災して復旧困難に陥った鉄道に代わる路線バス「ひこぼしライン」を運行するJR九州バスと、今年4月に立山黒部アルペンルートで日本最後のトローリーバスに代わってEVバスを導入した立山黒部貫光株式会社です。10年前にEVバスの輸入販売を開始し、累計500台近い納入実績(シェア7割)を持つBYDのEVバスが、人口減少地域や国立公園で活躍している様子をお伝えします。

※冒頭写真は「ひこぼしライン」のBRT走行風景。

集中豪雨で被災した鉄道路線。

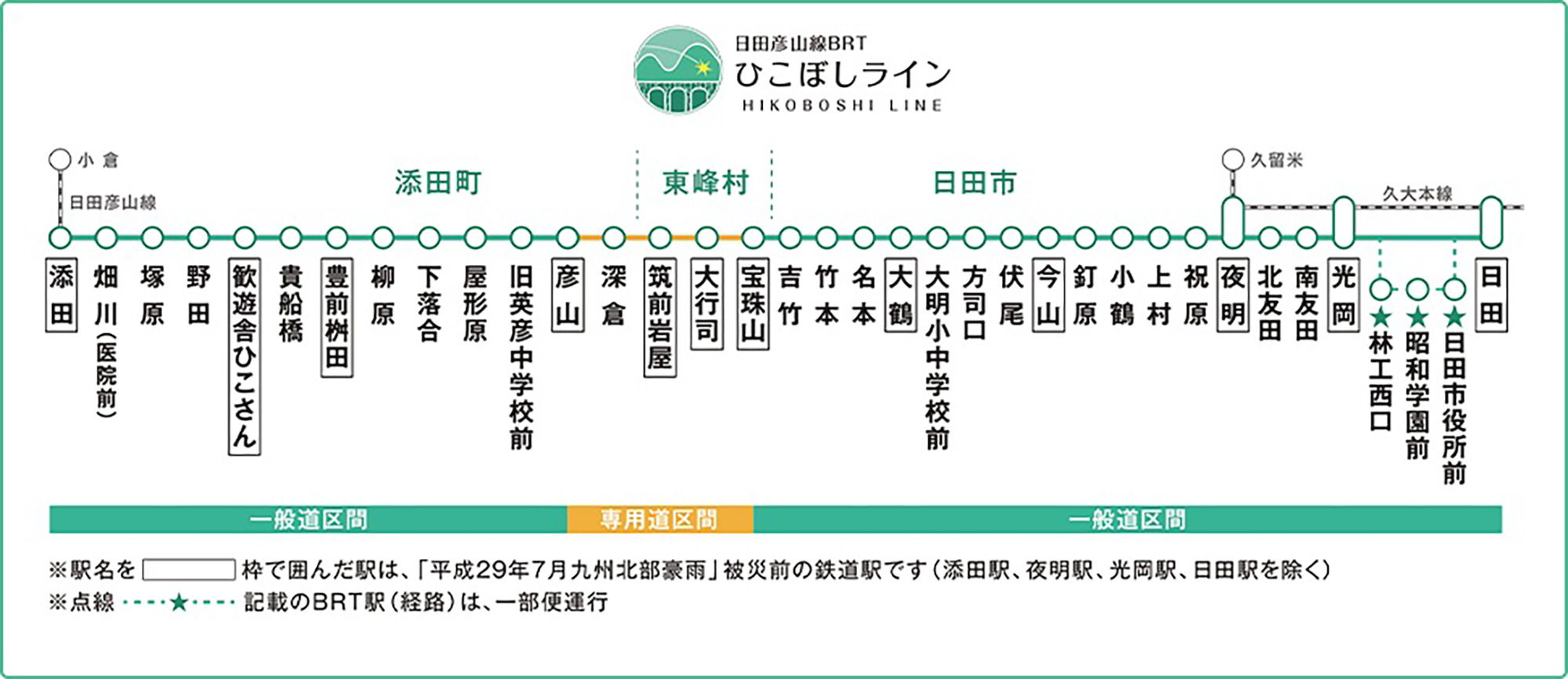

まず「ひこぼしライン」です。2017年7月の集中豪雨で福岡と大分県境の添田=夜明(よあけ)間路線の63箇所に甚大な被害を受けたJR九州は、3年間検討の末、莫大な費用と時間がかかる鉄道の復旧を断念。BRT(バス・ラピッド・トランジット)の導入を決定し、2023年8月に「ひこぼしライン」を開業しました。

一部の区間で線路をバス専用道路に改修した路線は、美しい山並みや棚田の中を走り、「どうせなら地域の人や環境に優しい新しい乗り物を」と導入されたのが4台のBYD製EVバスです。

【日田彦山線BRTひこぼしライン】開業ムービー(YouTube)

EVバスになって駅より停留所が増え、乗降客数は増加

福岡県側の鉄道の終点となる筑豊地方の田川郡添田から大分県日田市まで41kmのBRT路線では、地域の住民の利便性を考え、停留所の数を従来の鉄道駅の3倍の36ヶ所に増やし、病院前や通学時間帯は2つの高校に停まるルートも設定。バスの車体も地元の景観や特産品にちなんだカラフルな外装を施し、座席には携帯の充電器を備えるなどして話題を呼び、鉄道では1日130人程度まで落ち込んでいた乗降客数は270人まで回復しました。

今年8月までに累計乗車人数も20万人を突破、開業2周年を記念して釈迦岳トンネル(約4km)通行中にバスの天井や側面のガラスに「ほし空」が浮かび上がるイルミネーションを施し、九州のメディアでも大きく取り上げられました(11月30日まで実施中)。

「ひこぼしイルミネーション」の車内。

インタビューに応じていただいたJR九州バス株式会社の吉住信哉さん(常務取締役)によれば、「開業時はとくに用もないのに、EVバスに乗るために利用した地元のお年寄りもいらした」そうで、「静かで振動も少なく、乗客にも乗務員にも優しい」と大変好評とのことです。

路線の3分の1ほどは線路を改修した全幅4mのBRT専用道路となっており、緑の美しい山間の鉄橋や単線用の狭いトンネルをEVバスで走り抜けるのは変化とスリルに富んでいます。ちなみに、通学時間帯はBYDの小型バス(J6)では定員オーバーしてしまうため、ディーゼルバス3台も併用しています(BYDの中型バス『J7』は当時未発売。)

維持費やアフターサービスでも信頼度が高い

添田駅のホームは鉄道とバスが隣り合わせる。

BRT開業の3日前に、地元の人の草刈りの飛び石でバスのガラスが割れるというハプニングがあったそうですが、京都にあるBYDのサービス拠点からすぐに交換部品が届き、事なきを得たとのこと。「EVはギアやベルトなどもなく、トラブルが少なくて車検も安く上がった」そうで、即納率98%の部品供給システムと、何かあればすぐにスタッフが駆けつけてくれるBYDジャパンのアフターサービス体制に大変満足しておられます。ちなみに、充電器は添田に4器、日田に1器を配備しているとのことです。

観光客の誘致にも注力

一方で課題は、7台のバスの運行のために14人の乗務員を配置しているため、福岡の貸切バス事業に影響があることや、30年間で8割減少した鉄道の乗降客数からは倍増したとはいえ、依然赤字経営であることです。

現在は、ワンデーフリーチケット(990円で乗り放題)で沿線の観光やグルメ巡りを紹介し、エリア外からも誘客を図る「九州MaaS」に力を入れています。ちなみに、日田市はアニメ『進撃の巨人』の作者である諫山創(いさやま はじめ)氏の故郷であり、最近は韓国などからの訪問者も増えているとのことでした。

駅の待合ブースには地元の子どもたちが作った木製ベンチが置かれる。

EVバスを導入した立山黒部アルペンルートは順調に運行

続いてお話を伺ったのは、立山黒部貫光株式会社の川高健裕さん(シニアアドバイザー)です。今年4月、立山黒部貫光では富山と長野を結ぶ山岳観光地「立山黒部アルペンルート」の最高所、室堂から黒部ダムに降りる大観峰まで3.7キロのトンネル区間の輸送を、29年間使ったトローリーバスからBYDの大型バス(K8)に切り替えました。4月15日の開通式の模様は、EVsmartブログでもレポートされていますが、現在までトラブルもなく順調に運行しているとのこと。

BYDブースで実施されたオーナーズインタビューの模様。立山黒部貫光の川高さん(左端)とJR九州バスの吉住さん(左から2人目)。

納入実績などの「安心」でBYDを選択

BYDのEVバスを選んだ理由は、「8台一挙に納入できるメーカーが他になかったことと、世界で10万台のEVバスの納入実績をもつBYDなら安心だろう」と考えたから。

低床なので乗り降りがしやすいと利用客の評判も良く、充電器は室堂に8器を設置して毎日夜間に充電を行っているとのこと。トローリーバスでは、点検や車検の際に、キャリアカーに載せて富山側に運ぶ必要がありましたが、ナンバー付きのEVなので自走で行けるのも便利な点です。

年間80万人以上の観光客が訪れる立山黒部アルペンルートの中核部の輸送の新たな担い手として、EVバスは活躍しています。

立山黒部アルペンルート 立山トンネル電気バス(YouTube)

さらなる区間のEVバス化は?

次のステップは、美女平(標高977m)から室堂(2450m)までの23キロの区間で、現在使用しているクリーンディーゼルやハイブリッドのバスをEVに切り替えることですが、「多いところでは16メートルもの雪が積もるので、床の高い観光バスタイプのEVが欲しい」そうです。

このルートは計37台のバスが運行していますが、美女平に給油スタンドと充電器を両方持つのは大変なので、「もし替えるとなれば、一挙に半分か3分の2は切り替えることになるだろう」とのことでした。

今年の秋は11年ぶりといわれる見事な色付きの紅葉だったようですが、標高2500m近い立山の紅葉は東北と同様9月半ばから始まるので、10月に入ってからの「紅葉キレイ」のニュースは集客アップには少し遅かったとか。すでに雪景色に覆われた立山黒部アルペンルートは11/30まで運行しています。

立山連峰を背にした室堂のバスセンター。右端は2024年に引退したトローリーバス。

JMSでもEVトラックやEVバスの展示が目を引く

今回のJMSでは、日本のトラック・バスメーカーも、いよいよ本格的にEVや水素燃料バスの導入に乗り出してきた印象でした。いすゞや三菱ふそうは、小型トラックのエルフEVやeキャンターのバリエーションを増やしています。いすゞは神奈川県平塚市でEVバスのエルガで自動運転レベル4の実証実験を行っていますし、来年4月に合併する予定の日野自動車と三菱ふそうも大型のEVバスや水素燃料のバスを展示していました。

BYDのバスも大型のK8と小型のJ6に加え、今年は中型のJ7を発売。いずれも日本向けに全幅を抑えた設計になっています。BYDブース(商用車)では、次世代のバス・トラックの車台となるEVトラックのシャシー(1/2モデル)を展示していましたが、これはバッテリを床下におき、リヤアクスルは片側に2機ずつホイールインモーターを搭載する機構となっていました。

公共バスや商用トラックからまず脱炭素を

「地球の温度を1℃下げる」と謳うBYDは、乗用車よりも公共交通バスやデリバリー用トラックを先行してEV導入を進めてきました。CO2の削減を進めるにあたり、9000台の市バスのゼロエミッション化(含むディーゼル車のコンバート)を進めるロンドンなどの海外の事例に比べ、日本のバスのEV化が遅々として進まないのを、筆者ももどかしく思っていました。CO2排出量が乗用車より格段に多く、騒音や排気ガスが歩行者や自転車などの交通弱者には優しいとはいえない大型車両こそ率先して脱化石燃料化するのが、市民の意識を変える意味でも重要です。

そうした中で、日本でバス事業を開始して10年のBYDが、EVバスを積極的に導入する自治体や、「ひこぼしライン」のような大都市から遠く離れた山間部、日本の誇る北アルプスの国立公園で地域のニーズに応えていることは、自家用車中心の思考からなかなか脱却できない日本のモビリティの未来を考える上で、新たな気づきを与えてくれるようです。

取材・文/丸田 靖生

コメント

コメント一覧 (3件)

EVバスは何年で更新せねばならないのでしょうか?についてBYDジャパンに聞いてみた所、下記の回答を得ました。

「電気バス、国内導入から10年が経過したところです。

お陰様で初期導入の車両は適切なメンテナンスを行いながら、現役で走っています。

ちなみに、バスの高電圧バッテリーの保証期間は8年/40万キロです。

(あいにく10年以上の実績はまだありません)

EVバスの寿命については、各事業者様によるので、弊社で耐用年数を定義しているものはありませんが、BYDのコア技術であるLFP(リン酸鉄リチウムイオン)ブレードバッテリーは、

高い安全性、長寿命、高性能さに大きな特徴があります。」

ディーゼルバスに匹敵する寿命が期待できるのかもしれませんね。

ディーゼルの路線バスだと200万キロは走る奴がざらですから、その位は行きそうですか?

EVバスもその位持ったら、減価償却して、何とかなるかもしれませんね。

バスは列車と比較すれば輸送人員数が落ちますから、これ以上朝夕の通学時に乗員数が増えると破綻してしまいますね。キハ40でも乗客定員が84名でしたが、現地を知る私としては定員が半分以下のバス導入でも楽観視していたんですが、オーバーしましたか。

でも輸送人員が増えたんですね、あの区間でも・・・旧宝珠山村と日田市の一部のみの住民しか使わないのでJ6で十分と思って居たんですが・・・

経費削減しても赤字は変わらず、更に減価償却を考えれば増えるのではないかと不安です。鉄道は異様に長く維持するんですが、EVバスは何年で更新せねばならないのでしょうか?ディーゼルバスは15年が目安ですが・・・