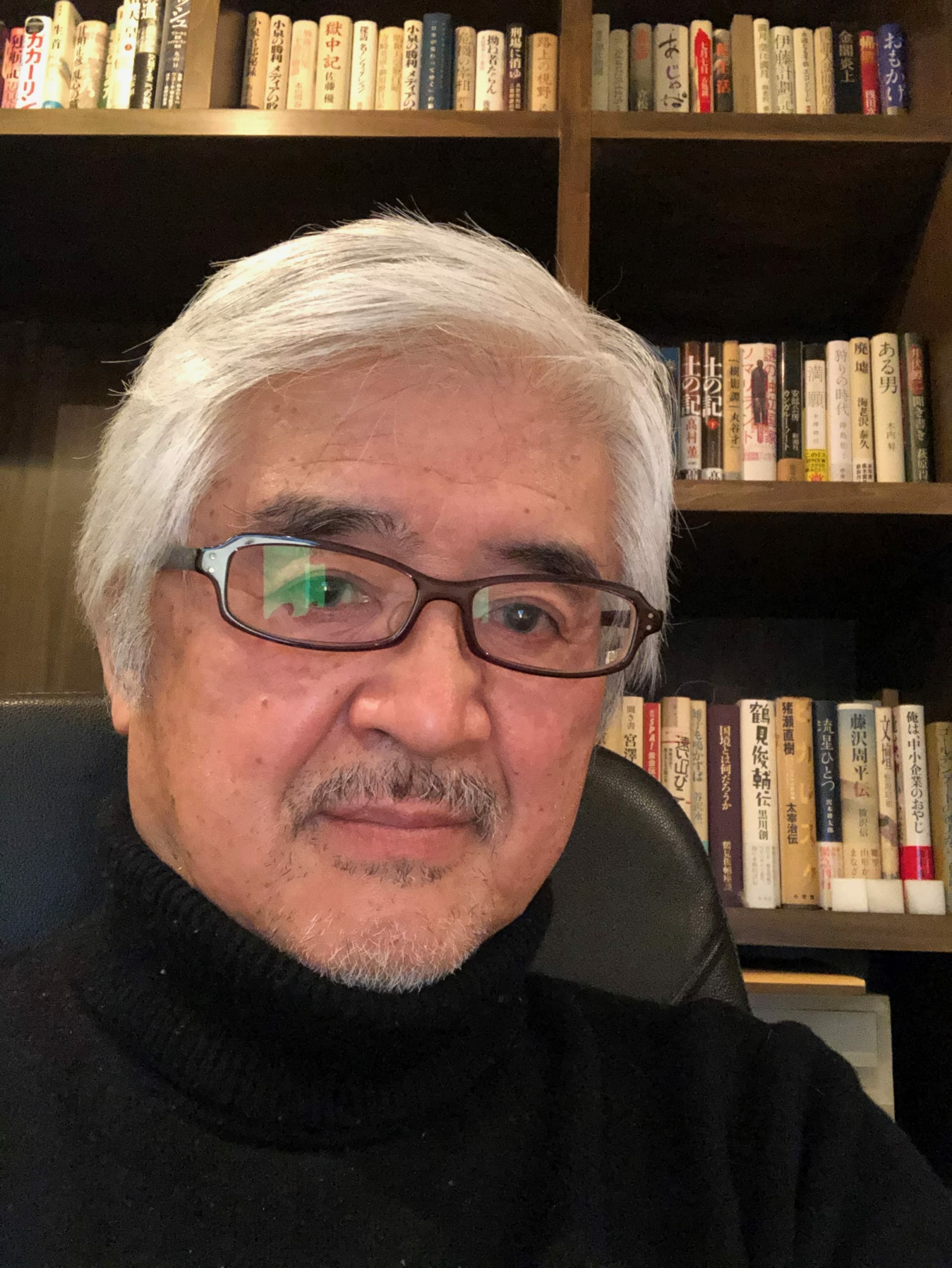

長年F1を取材してきたモータースポーツジャーナリストの赤井邦彦がEVを考えるシリーズ。白馬で開催された電気自動車の祭典に、プラグインハイブリッド車の三菱「アウトランダーPHEV」で参加したレポートです。

EVラリーへの参加はPHEVでもOK

舘内端氏が代表を務める一般社団法人日本EVクラブの主宰する「2025日本EVラリー白馬」が7月12〜13日に開催され、参加してきた。舞台となる白馬村は長野県の北部に位置し、あと50kmも北に走れば新潟県糸魚川市に出て日本海に至る。白馬村から見上げる北アルプスの頂には真白な雪渓が輝き、高原は深い緑の香りに包まれていた。

東京からのんびりクルマで行った。白馬EVラリーに参加するにはクルマで行くことが条件だった。それもEV(電気自動車)かPHEV(プラグインハイブリッド車)ということになっている。そこで私は三菱自動車からアウトランダーPHEVを借り出した。EVが日本中から集まるイベントにPHEVで参加することはちょっと後ろめたい気持ちもあったが、主催者の日本EVクラブの規則ではPHEVも「電気自動車の仲間」ということになっているのだ。

昨年は正真正銘のEVで参加した。ヒョンデの「コナ」である。かつてヒュンダイと呼ばれていた韓国のメーカーがいまではヒョンデ。私の中ではその呼び名にまだ違和感があるが、クルマは素晴らしく出来が良かった。

今年もEVでと思ってはいた。フォーミュラEに関する記事など、EVsmartブログへの寄稿を始めたことなどをきっかけに、本腰を入れてEV取材に取り組もうと思い立ち、ここ1年ほどの間に実に多くのEVに乗ってきた。ほとんどが広報車を借りての試乗である。そして試乗車はどれも素晴らしいクルマだった。特に高額なハイエンドモデルはいずれのメーカーの車種でも遜色なく良かった。

では何が良かったか? 自動車雑誌じゃないから、ハンドリングだ、ブレーキ性能だ、加速感だなどと語ってもしょうがない。ごく普通に乗って自然に身体が感じたことを書くと、本当にどのEVも「当たり前にいいクルマ」と評することができたのだ。最初は心配した航続距離も、慣れてしまえばなんのことはない。いまの日本にはガソリンスタンドよりも便利じゃないかと思える数のEV用充電ステーションがある。

ガソリンスタンドが減っているのはEVの影響?

ガソリン車でもガス欠の心配はある。以前、ベルギーの山の中でその恐怖を味わったことがあった(山の中で車中泊か、と覚悟した)。日本ではそんなに長い距離の山道は少ないだろう。でも、最近は過疎地のガソリンスタンド(GS)が廃業に追い込まれているのを目にして、ちょっと心配になることがある。

ガソリンスタンドの減少はハイブリッドも含めた電動車普及の拡大に理由があるのかとEV派の知人に尋ね、他の要素の方が大きいと知った。まず、1994年のピーク時には日本全国のGSは約6万軒。それが2023年は2万7000軒、30年で半減した。彼が挙げた理由はいくつかある。まず、後継者不足。次に、2010年の消防法改正で、地下のガソリン貯蔵タンクは40年を超えると改修・交換が必要になった。ところがそれには莫大な費用がかかる。そこまでしてガソリンスタンドの営業を続ける意味があるのか、と廃業を選ぶところが増えた。また、最近のクルマは燃費がよくなり、加えてハイブリッド、EVとそもそもガソリンの消費が少ないクルマが増えた。そのせいでGSはビジネスとして立ちいかなくなってきたというのだ。

ん? やっぱりEV普及の影響もあるんじゃないか? ともあれ、時代の流れを読むと突拍子もなく今の状況が現出したわけではなく、いくつもの要素が積み重なった結果として、我々は現状を経験しているということになる。

この先、何が起こるかわからないが、GSの数が減少するという事象だけでもこれだけ多くの条件が重なった結果だから、なにか新しいことが起こるとしてもいくつもの条件を必要とするだろう。

PHEVの存在理由って何?

さて、私は三菱アウトランダーPHEVを駆って白馬村へ急いだ。ガソリン車でありEVとしても走れるクルマだ。しかし、実際に自分で長距離を走ってみるまでは、正直言ってPHEVの存在理由がわからなかった。

地球環境を考えるならEVであるべきだが、他の解決法を提示してくれるならガソリンエンジンでいいんじゃないか。なぜ1台で両方を備える必要がある?

だが、答えはすぐに想像できた。EVに全面的な信頼を置けない人間には、PHEVがうってつけ。「ホントはガソリンエンジンが好きだけど、地球環境だって考えなきゃと思って、少しだけEVしてる」と、自分に言い聞かせるにはPHEVがちょうどいいのだ。

その存在意義を体感するためにも、一度PHEVにじっくり乗っておく必要がある。そう考えて東京から白馬に向かって走ってみると、早速EVでは味わえない感覚を味わった。自分が何に乗っているのかわからなく感覚だ。自分はいまガソリン車に乗っているのか、それともEVか?

PHEVはエンジン車という認識を自覚

しかし、少なくとも走り始めるとき、これは高速道路を使う長距離ドライブ時に多いのだが、充電器が設置されたサービスエリア(SA)、パーキングエリア(PA)を事前に確認しておく必要性を全く感じなかったのだ。

これまでEVで出かける時には常に「高速充電なび」で下調べをするようにしていたが、アウトランダーPHEVでの白馬往復ではその気持ちがどこかへ消え失せていた。つまり、私の中では「アウトランダーPHEVはガソリン車」という認識になっていることを自覚した。

しかし、ジャパンEVラリーの規則がそうであるように、一般的な理解は「PHEVはEVの仲間」のはず。搭載されたエンジンはEVでは限られた航続距離を伸ばすためという定義になっている。

しかし、今回中央道を白馬に向かって走ってみると、アウトランダーPHEVが搭載しているEV走行用のバッテリーは50kmほどでなくなり、その後はずっとエンジンで走行することになった。念のためとコーヒーブレークに立ち寄ったPAで一度充電はしたが、気休めの域は出なかった。

高速道路を走るとバッテリーは早々と空になってしまった。

で、気がついたのが、やっぱりPHEVはガソリンエンジン車だったということだ。EVのレンジエクステンダー(RE)と同じだと言う人もいるだろうが、システムに対する考え方は逆。けなげにエンジンで発電してモーターを回して走るREを褒めてやりたい思いが強くなった。

いっそ、ちゃんとEVにしちゃえばいいのに

さて、白馬村に着いて2日間にわたるフェスティバル「ジャパンEVラリー」に参加したが、日本中から60台を超えるEVが一堂に集まった光景は大変に見応えがあった。集まったEVの傾向としては、小型〜中型車が主流を占めていたように思う。メルセデス、ポルシェ、BMW、アウディといった輸入車のハイエンドクラスは1台もいなかった。

このことは何を意味するかと言えば、我が国で環境問題を真剣に考える上でEVを選ぶ人達は、本当の市井の人達だということだ。えせ環境派が、地道なEVを選択することはない。EVの持つ力(性能や使い勝手)を最大限発揮して住みやすい地球を作ろうとしている人達が、身の丈に合ったEVを駆って白馬に集まったのだ。

白馬村と言えば再生可能エネルギーによる電力100%自給の村。この地道な活動をしている自治体こそ、ジャパンEVラリー開催の地にふさわしい。そうした様々な条件を考えると、電気がなくても走れるPHEVで参加したのは、ちょっとイージーな選択だったかも知れない。

でも、借りたクルマへのお世辞ではなく、乗り心地も走行性能も操作性も大変よかったですよ、三菱アウトランダーPHEV。いっそのことちゃんとEVにしちゃえばいいのに。

取材・文/赤井 邦彦 写真/三代やよい

コメント

コメント一覧 (23件)

「ジャパンEVラリー白馬」にガソリン使って行くって、日本EVクラブに喧嘩売ってるのかとお思いました。

どうなんでしょうか?

BEVの価格設定では、i3の耐久性もまだまだ逝けるかもしれませんが、やはり20万キロで大量に部品交換が必要な様です。

18万キロでは燃料費の差額で価格差を回収する事は出来ませんでした。オウチ充電と仮定しても無理でしたね、マンション暮らしな貧乏人は買っちゃいけないんですよ、オウチ充電出来ない貧乏人は買うんじゃないという当サイトの主張は正解でした。

経済性はソコソコレベルでしたね。交換用部品の価格設定で心が折れました、200万って、バッテリー無しでこの価格。

加えて異音を発生させ始めたサスペンション関連のアーム類はジョイント関連が逝って居ます。

ジョイントだけは出ないぞ、バラせんぞ、アーム一式交換じゃって、クソ丈夫なカーボンファイバーモノコックだからとブッシュ類を排除してベアリング介在させるが故のソリッド感は最高なんですが・・・ココラの交換分が100万で、計350万、元が650万だったんで半分か、妥当な価格設定ですか?

独逸のヲタ達の血と汗の結晶は凄かったよなぁ~、うん、結構愉しかったですよ、でもあと350万はキツイデス・・・

i3と17万キロ暮らした私の周囲は安心して乗れるレンジエクステンダ付≒PHEVが好評で、レンジエクステンダ程度で十分な補助機構を付けて欲しい、或いはe-POWERのバッテリー容量アップ品が最高!という評価です。

スカイアクティブ破綻が続くマツダのMX-30は評価外ですが・・・

まぁ、HVは残り続けるんでしょうね、30年前からHVなんか無くなる!時代はEVだ!とか言ってたヒョンカさん達の迷言の確かさは、色んな雑誌で目にしてきた我々世代が実感しているトコです。

さて、何時になったらEVだらけの日本になるんでしょうか?

此処みたいなEVヨイショサイトの能力不足ですか?

それとも日本人が無能だからですか?

それとも自動車会社がクズで暗躍していたからでしょうか?

何故、日本はEVの時代にならないんでしょうか、不思議ですね。

車の選択は、置かれている環境と、運用、車に対する考えによると思います。

一昔(5年、10年)前と比べれば格段にEVの環境は良くなっています。

充電環境が良くなっていることに加え、EV車自体もバッテリ積載量が増えたり、充電能力が上がったりしていることから充電環境過疎地域を乗り越えられ、トイレ休憩くらいで200km走行可能な充電も普通にできる車種も増えてきました。

それでも充電自体を拘束されていると感じたり、充電自体が余計な行為と感じる人もいるし、充電場所を探す、調べる、ということが億劫な人もいると思います。

BEVをよい、とする人も色々で、400km、500kmを無充電で走行できたり、短時間で充電できる車に乗っているので何ら不自由を感じていない人、逆に充電場所、充電機種選びが楽しい人もいるでしょう。

私の場合は、市中のガソリン価格に一喜一憂するのが嫌だったり、家人の送迎中、待っている間にアイドリングしないでエアコンを使いたかったり、そもそも車酔いしやすいのでエンジンの振動が嫌だったりするのでBEVに早めにシフトしました。また、ロックから歌謡曲、クラッシックと色々な音楽を聴くけれど音量を上げたくない、それとシンプルなものが好きという厄介な性格もあり…。

どっちがいい、どっちが悪いという議論が好きな方もいるでしょうけれど、時間が経てば一定の結論が出るのでは?

日本では20年後、30年後もガソリンエンジンの新車販売が残るのではないかと思っています。

ただ、ICEもBEVも今以上に環境に良くなっていることを祈るのみです。

>時代の流れを読むと、消して突拍子もなく

けっして、決して、の方が日本語として意味が通る様な気がしますが・・・

校正等はなさっておられないんでしょうね、そこまで労力も掛けられないか、

ご指摘ありがとうございます。

修正しました。

初代プリウスが発売された確か90年代後半の自動車雑誌にモータージャーナリストが、「今後は新型のエンジンが開発されることはなく電気自動車にシフトしていくだろう。」と書いていたことを覚えています。

ただ、その後も現在まで新型エンジンは各メーカーから出ています。

夢の乗り物として車に発電所を載せているという例えで燃料電池車の登場も予想されていました。

電気自動車とセットで原子力発電所の増設が必要なことも書かれていましたが、原発反対派は当時は少数派でした。

日本は東日本大震災を経験後、原発の稼働を大幅に減らし、再稼働も住民の反対で裁判所からストップがかかる程環境が変わっています。

原発大国フランスは電気自動車普及のために原子力発電所十数基の増設も発表しましたが、フランスより人口が2倍程多い日本はどうインフラを整備するつもりでしょうか。

現在は中国でもEV販売不振によって下落傾向にあるバッテリー資源も世界的に普及すれば当然高騰しますし、助成金使ってまで強引にEVシフトしても定期的に更新が必要になるので費用がかさむと撤去された場所もある充電ステーションなど、まだまだいくつものハードルがあります。

ガソリン税から出ている道路整備費用も当然EVも走行距離に応じて支払い義務も必要になるので、電気代だけで安く済んでいる現状が続くわけではありません。

PHEVを支持する方が結構いらっしゃるのがよくわかりました。13年間アイミーブに乗っていましたが、走行距離を気にしなくてよいPHEVが正直うらやましかったこともありました。しかし、今年インスターに買い替えて500キロ近く走れるようになり、感覚が全く変わってきました。エンジンを積んでいるPHEVの存在が何かもったいないような気がしてきました。そこまで心配しなくても最近のEVは安い車でもバッテリ容量が増えて十分な走行距離があるので、そろそろEVだけでいいんじゃないかと思うんですが。

良くわかります。

私はモデル3Rwdですが、自宅満充電で400km以上走れるので自宅充電出来れば不満なんて無いって思います。

それこそ北海道周遊とかをしない限り、自宅充電環境さえ整えられれば、最新のEVで良くない?って思います。

「ちゃんとしたEV」ってなに?

PHEVってちゃんとしてないの?

あくまで、街乗りならevで、長距離ならガソリンで!そんな理由でアウトランダーかったから!冬の大渋滞にはまって死にたくないから!

「私はバカです」と書くだけでこの行数??

(以下、編集部にて削除)

EVsmartブログでは、読者の皆様にとって有益なコメント情報となるよう、以下のガイドラインに沿った投稿欄の運用を行っています。

●取材先や筆者へのリスペクトを合理的な理由なく毀損する投稿ではないこと。

●合理的な理由のない他者への誹謗中傷ではないこと。

●明らかな誤りや、誤解、風聞に基づく意見ではないこと。

●エビデンスに基づいた読者にとって有益な情報であること。

コメント欄が有意義な意見交換の場となるよう、ご協力をお願いします。

編集部へ

ブログがBEV偏重志向な傾向のあまり、PHEVを小馬鹿にしたような記事を載せるからこのような反論コメントが多く来るのではないですか?

編集長のように「個人的にはPHEVは好きではない」と表現するならまだしも、「一般論としてPHEVは中途半端で存在意義が不明」的な意見を載せれば激しく嚙みつかれて当然です。

私はリーフに10年以上乗り替え続けてきたオーナーですが、自宅充電できる人は現時点ではPHEVが最適解だとここ数年でやっと気づきました。

電気だけで走れるのが新鮮で楽しく、長い間BEVマンセーだったのですが、充電プランが高額になってから目が覚めた形です。

あくまでもBEVは自宅周辺でだけ便利な乗り物という認識に変わっています。

充電インフラが進化してきてはいますが、より一層の進化を期待して今現在の多少の不便を我慢するのもいい加減疲れました。

まず思ったのは車好きの人が環境を考えて乗るなら→EVってことですね

真剣に環境を考えてるなら車に乗らないし、ましてやEV車であろうとラリーなんかでない

自分はアウトドアやウインタースポーツ、登山が好きで長野によく行きますが、三菱のアウトランダーPHEVは街乗りで使う車なので長距離走行の多いお客様には不向きですがって営業マンに言われましたけど…

アウトランダーPHEVのことをどうこう書く前に、なぜEVではなくPHEVが売れるのかを書くべきじゃないですか?

読んでてすごく不快でした

書いてる本人が一番えせ環境派って思いました

不勉強ながら『赤井邦彦』と言う人物を知らないので、読んだ感想のみでコメントしております

私はPHEVはガソリン車とEVの双方のメリットを持っている最適解だとは思います。が、EVシフトで時代が移り変わっていく中での過渡期の中での評価と感じています。

PHEVもEVモードで走れる距離で日常生活がほとんど賄えると分かれば、今度はエンジンとバッテリーの双方があることのデメリットが気になってくると思います。EVシフトが進むに従い、車にエンジンがないことのメリットが強くなってくると思います。

とはいえ、「現時点」で車への燃料補給が、どちらでも良いと言うのは、ICEにもHEVにもBEVにもないメリットだと思います。

蛇足ですが、もし、私がPHEVを所有したのならば、外での充電は普通充電一択と思います。急速充電は、コストもあまり安く感じないですし何より30分で車を移動する必要があるのが面倒でしかないです。

BEV乗りが全員「地球環境を考えるならBEVであるべきだ」と考えてる訳じゃないですよ。

BEVユーザーの中には『「地球環境考えてる」って自分に言い聞かせている』人もいるのでしょうが、多くの人は地球温暖化のCO2原因説はEUや環境活動家のやっているゲームであり、新しい商売をする為のストーリーであり宣伝文句でしかない事を理解しています。

地球温暖化の一番大きな要素はTSI(太陽活動)であり、CO2を抑制してもそれにより下がる気温低下は0.000x℃程度だというのを知っている人も多くいます。

本当にCO2が地球温暖化の原因だからCO2排出を減らさなければいけないと考えるなら大型のBEVなんかに乗らず軽自動車に乗れば良く、その方がLCAでのCO2排出量は遥かに少なくなります。

EVの本来のメリットはSDV化であり、ADASやOTAといったものでしょう。

その上でBEVにするかPHEVにするかは使用目的や使用環境、コストパフォーマンス等で最も適したものを選ぶのが筋かと思います。

少なくともPHEVを「えせ環境対策車」呼ばわりするなら、製造時のCO2排出量を含めたLCAでのCO2排出量を示すべきでしょう。

たまにしか長距離走らないなら、PHEVの方がLCAでのCO2排出量は減りますよ。

むしろSDVとしての長所や詳細、例えばラリーへの行き帰りでのADASの動作状況、充電不要に伴う時間の節約度合い、使用した電力とガソリンの比率等々を記事にすべきだと思いますが。

PHEVの良さを全く理解していないつならない記事でした。

欧州ほどではないにしろ、冬はきっちり寒くなる日本で、EV車が普及するとは思えません。

多くの原発が停止している現状で、余剰電力を夜間に充電する構想は、東日本大震災で潰えてしまったのは周知の事実でしょう。

蛇足ですが、ガソリンスタンドが減少している理由は、長引く原油高と若者世代のマイカー離れて、経営が苦しくなって廃業するGSが多いからです。

せめてEVについて語るならEV所有してから語って欲しい。

ここにもレンタカー評論家を発見してガッカリ。

偏ったEV偏重論ですね。

EVが環境面で正義であると言う論調は、バランスを欠いているように感じますし、PHEVは「意識低い」というお考えが理解できません。

EV車の生産・維持・廃棄面と電力の供給を考えて、どれほど環境へのアドバンテージが有るのでしょうか?

PHEVを選ぶニーズを理解せず、不愉快な記事です。

「我が国で環境問題を真剣に考える上でEVを選ぶ人達は、本当の市井の人達だということだ。」に納得。白馬EVラリーに毎年参加する方は、特に筋金入りでしょうね。アウトランダーのEV版、確かに早く出してほしいものです。

ラリーでの走行についての記載が全くない非常につまらない内容でした。

また、アウトランダーに乗った経験も無く、どのように使うのが適正かを下調べもせず、走りながらの研究も無く、「ただ、EVとしてのバッテリーを使い切って」からエンジンを使って「ガソリン車」だ。とは、自動車に関する書き物で飯を食っている人間とは思えないレベルの低さですね。

EV推しの御用聞きでしか無いならこんな事を言っても無駄でしょうが、こんな事しか書けない人に車を貸し出した三菱さんも報われませんね。

アウトランダーをEVにするくらい簡単に出来る事は、その成り立ちを理解していれば誰にでも判ります。

日産のアリアはアウトランダーよりも売れてますか?

あれが使い物にならない事を多くの人が理解しているからアウトランダーが売れているし、三菱もPHEVで出しているのです。

トヨタがPHVからPHEVに名称を変更していますが、システム的にはPHVのままで、単に世間的にPHEVの方が知名度が上がったから乗り換えただけで、なぜ三菱がPH「EV」という名称を付けたか?何故、燃料ではトヨタに劣るアウトランダーの方が売れているのか?そういった事を理解せずにこの様な記事を書く事を恥じるべきです。

乱筆乱文ご容赦願います。

その通りです!アウトランダーPHEVを3年近く所有してますがただのEVより良かった記憶しかない。ちょっと借りて使えるかどうか評価するようなものではない。