世界的にEVの減速感が伝えられる中、今年のCESはどうだったのか? EVエンジニアの福田雅敏氏が昨年に続き現地を視察。EV関連の注目すべきポイントと、自動運転についての出展などをレポートします。

EV関連の出展は減少していたのが印象的

世界最大級のテクノロジーイベントである「CES2025」が1月7日から10日(5〜6日はメディアデー)までアメリカ・ラスベガス LVCC(Las Vegas Convention Center)で開催された。もともとは「Consumer Electronics Show」だったが主催者は「もう家電の展示会ではない」と宣言。近年は自動車関係の展示ホールも新設され、EVを中心とした新型車や新技術発表の場として注目されている。

今年も、ソニー・ホンダ・モビリティが一昨年発表したAFEELA(アフィーラ)の量産型を「AFEELA 1」として発表、ホンダも市販予定のEVコンセプトカー2台を発表、そしてトヨタも豊田章夫会長自らブリーフィングに登壇し「ウーブンシティ」の現状を発表するなど、CESにおける自動車メーカーの存在感が年々高まってきている。また、CESを象徴するといえるのが、NVIDIAの存在であり、これまでのIoTから自動車分野への存在がより鮮明になったと言える。

昨年に続くレポートとなる本記事では、昨年との大きな違いなどEVに関する変化点に注目してレポートする。

自動車関連の出展ブースが集まる「WEST HALL」の印象は、今年、メルセデス・ベンツやHYUNDAI、KIAなど大手企業の出展がなく出展企業数が減っていたこと。ベンチャー企業のEVが大幅に減っていた。そして、トルコの国民車「Togg」やベトナムの新興メーカー「VINFAST」など、新興国からのEVも大幅に出展が減っていた。

一方、日本からは、トヨタが講演だけではあるが豊田章夫会長による「ウーブンシティの概要」を発表、スズキの初出展、パイオニアなど日系が目立った感じがあった。また、ホンダは昨年も出展していたが、ホールをWESTに移し、穿った見方をすれば、WEST HALLにスペースが生まれたということだろうと感じた。

一方、トランプ政権下のアメリカとは相性が悪いはずの中国企業が新たに出展していたのは興味深い。一番気合いが入っていたと感じたのがZEEKRである。展示車両もミニバン、MPVそしてシューティングブレークスポーツカーの3台を展示。全てがEVである。そして、ZEEKRのバッテリーも展示されており、BYDのブレードバッテリーにも似た細長い形状で、ZEEKRではGoldenBatteryと呼び、展示されている電池は確かに金色であった。LFPである。

ZEEKR『001FR』

GoldenBattery

他にも自動で充電を行うロボットも展示されていた。ZEEKRは日本への進出も予定されており、今後、注目すべきメーカーの一つである。ZEEKRは日本では進出前なのであまり聞きなれないと思うが、吉利汽車の1つのブランドで、ボルボやロータス、そしてメルセデスベンツの株主でもある。

そしてもう一つがGreat Wall Motor(GWM=長城汽車)である。こちら展示はSUV型のPHEV1台のみであるが、GWMも昨年は展示のなかったメーカーである。展示もZEEKRほど派手ではなく、ただ置かれていた感じであった。

昨年も展示されていた、XPENG AEROHT(シャオペン)。昨年はWEST HALLで空飛ぶクルマの展示であったが、今年はNORTH HALLに移動し、小型2人乗りの電動ヘリコプターのようなものをそのまま積めるEVトラックを展示。どこかにEVで移動して、そこで電動ヘリコプターで周遊するような使い方を想定しているようである。今までになかった発想の乗り物である。

こちらも同じHALLに展示されていたEVで、昨年は出展していなかったイタリアのカロッツェリアITALDESIGN(イタルデザイン)。Quintessenza(クインテッセンツァ)と呼ばれる最大1020kWの4モーターを搭載するピックアップ・クーペコンセプトカー。後席がピックアップ荷台に回転し後ろ向きになるのが特徴のスーパーEVである。アメリカで今後提携先を探し市販を考えているようである。

スズキがCESに初出展

そして今回初出展したスズキ。人も乗れない超小型のEVプラットフォームの展示やガソリンであるが最近アメリカではやっているピックアップの軽自動車の展示。軽自動車のプラットフォームをベースとしたEVのプラットフォームを展示し荷台を好きな形に置き換えるコンセプトモデルなど、小型ミニバスと小型メーカーらしく小型の乗り物を多く展示していた。

屋外ブースには、昨年同様BMWがNeue Klasse(ノイエクラッセ)の3シリーズクラスのセダンとX3クラスのSUVのEVを展示していた。展示スペースの広さでは今回のCESではBMWが一番広かったのではないだろうか。

フォルクスワーゲングループ傘下のScout Motors(スカウト)。かつてのオフロードモデルScoutの名前をEVブランドとして復活させ展示。ピックアップトラックとSUVの2車種が世界初公開された。

apteraのソーラーEV。車重やバッテリー容量は公表されていなかったが、一充電で643km走り、最高速度も160km/hも出るもので、その秘密は空気抵抗が0.13と非常に優れているからである。実際にナンバープレートも付けられており、公道をデモ走行までしていた。ソーラーだけで1日64kmも走行できるのも特徴である。これなら通勤程度なら充電する必要はなさそうである。

最後にもう一台、RICTORから空飛ぶオートバイが展示されていた。小回りが効くうえに、空まで飛べるもので、これも新しい乗り物なのではと思った次第である。

このあたりが、今年のCESで初出展されたメーカーと言うことになる。昨年は、商用EVを中心にベンチャー企業、アジアの新興EVメーカーの展示が目立ったが、それがほとんどなくなっていたと言うのが今年のCESの特徴である。

そしてEVの減速を象徴していたのがMAGNAである。昨年に比べて出展規模が大幅に縮小。MAGNAは新興メーカーの開発や生産までを担うオーストリアの企業であるが、中国企業を中心とした開発の縮小により経営的にも厳しいと聞き、それが今回のCESの展示からも垣間見ることができた。

そのほかWEST HALLでは、建機なども展示されていたが、これも多くは電動化されたものである。クボタも昨年は会場の先にブースを設けていたが、今年はWEST HALLに自動運転のEVトラクターを展示、他にもコマツ、タダノなど、日本の建機、重機メーカーも電動化されたものを中心に展示があった。

自動運転車の動向に注目

自動運転関連の展示は、むしろ昨年よりも増えていた印象である。EV関連の出展に減速を感じるとはいうものの、決してEVへの流れが止まったわけではなく、AIや自動運転、SDVなどの付加価値を付け展示されていたと感じた。それが出来ないベンチャーなどの企業が今回のCESには参加しなかったのではないだろうか。

自動運転関連の展示車には、「AUTONOMOUS CAR」、「SELF-DRIVING-VEHICLE」、「DRIVER LESS VEHICLE」などとそれぞれ独自の言葉で表記されていたことに、テクノロジー黎明期の切磋琢磨を感じることができた。

自動運転、ADASカメラと言えば、イスラエルのモービルアイが有名であるが、VW ID.BUZZを自動運転化したものと、コンセプトモデルである小型EVバスを出展していた。

WAYMOの自動運転タクシー。WAYMOは、Alphabet傘下の自動運転車開発企業。Google系列の会社である。

アメリカでは、ロサンゼルスやサンフランシスコなどいくつかの街で既に自動運転タクシーのサービスが始まっており、今後ラインナップに加わるであろうEVが展示されていた。今回、ジャガーI-PACE、HYUNDAI IONIQ 5、そしてZEEKRと共同開発のEVタクシーと3台の自動運転車を展示していた。

TIER IV。こちらは昨年も出展していた日本の会社。日本でもEVバスを中心に各地でサービスを始めている。今回も昨年と同様中国PIX Moving社のLEVEL 4の自動運転EVバスを展示していた。

MAY Mobilityは、トヨタのSIENNA(ICE)をベースに自動運転車に改造。トヨタの資本も入る。日本でもトヨタ系のMONET Technologiesとお台場で自動運転サービスを始めており、筆者も先日走っているのを見かけた。予約すれば無料で乗れるようなので近いうちに体験しようと思っているが、3月末までの様なので興味のある方はお早めに。

他にも、昨年は屋外展示場にブースを構えていたクボタが今年はWEST HALLに移動し自動運転トラクターを出展していた。日本でもそうだが、農業分野においても人手不足は深刻でアメリカのように広大な農地での自動運転は早急に普及して欲しいカテゴリーである。

SDVへの流れ

自動運転に通じる流れとして、いわゆるSDV(Software Defined Vehicle)関連の出展も目立っていた。日本のパイオニアもSDV時代に最適な、拡張性の高い独自のサウンド統合プラットフォームを展示するなど、今回のCESでは、SDV、AI、自動運転と言うのがテーマの様であった。

そして筆者が気になったのが、日本でも規制が緩和された電動キックボード。セグウエイや、リーボックなどは昨年も出展していたが、アメリカでも街で見かけるようになり、BMW、JEEP、FIAT、ブガッティまでものブランドから展示があったのが興味深かった。

「INDY AUTONOMOUS CHALLENGE」カーの展示。WESTHALLの展示会場外の広場ではあったが、「INDY AUTONOMOUS CHALLENGE」の案内とともに展示されていた。

ラスベガス視察の余談を少し

今回のCESに合わせ、1月9日に「INDY AUTONOMOUS CHALLENGE」を見学した。CESの会場であるLVCC((Las Vegas Convention Center)から車で30分程のところにある、LAS VEGAS MORTOR SPEEDWAYで行われた。INDYCARを自動運転車に改造した10台が参加し、4台づつのレースとなり実際に追い越しまで行う。昨年までは、追い越しはなかったとのことである。これはEVではないのだが、自動運転だしCESのイベントとして興味深いものであったため報告しておく。

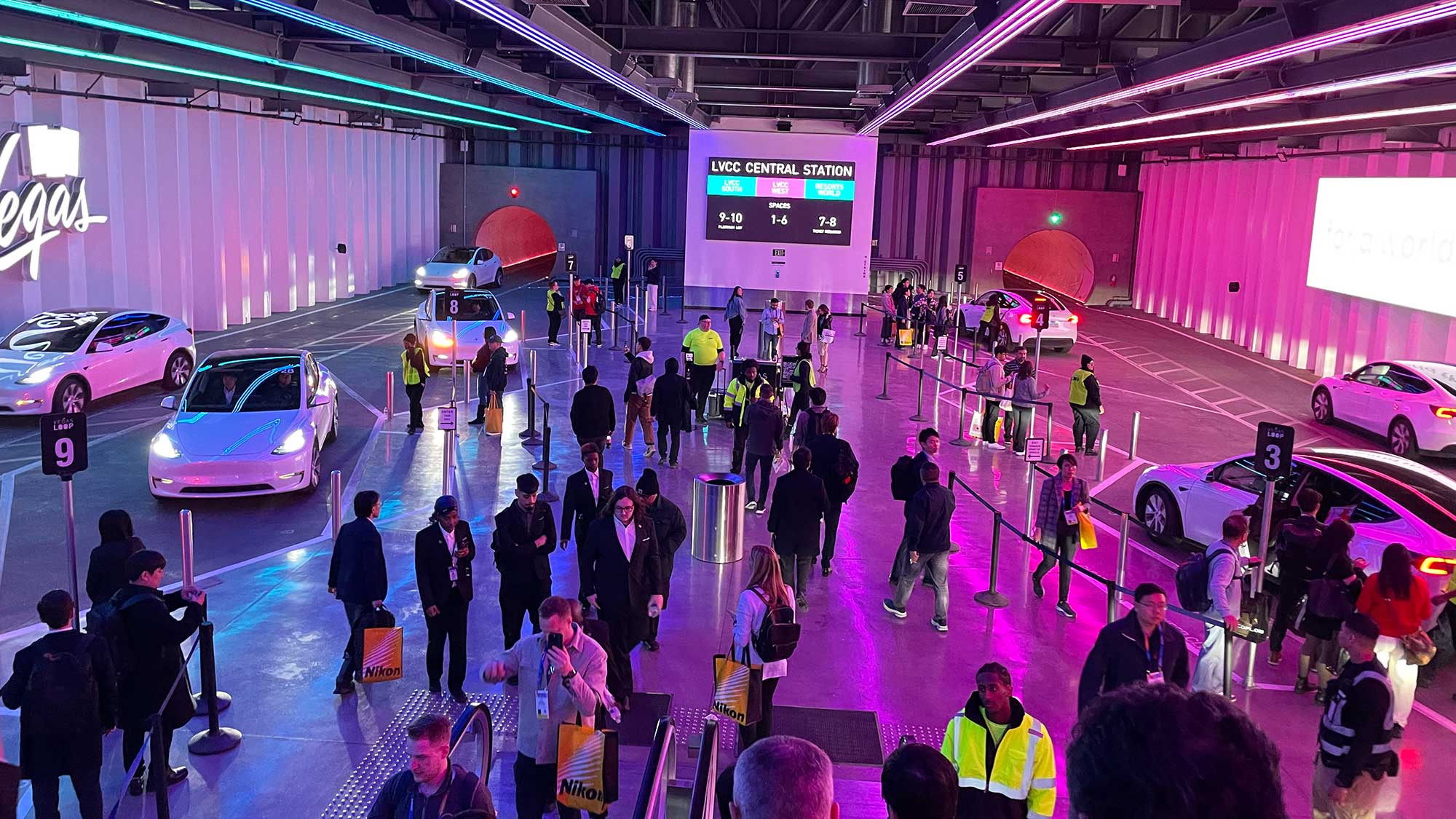

そして、CESと言えば地下交通システム「VEGAS LOOP」である。展示以外の大きな楽しみのひとつとして、EVsmartブログでもたびたび紹介してきた。昨年から進捗があればとレポートするつもりでいたが、このCES2025の会期中で言えば、ルートに進展はなく昨年と同じであった。ただし、新ルートが近く開業予定となっていた。また、昨年はテスラ車100台で運用されていたが、今年は110台と10台増車されていた。

最後にラスベガス市内の様子であるが、昨年はUberによる自動運転タクシーが試験運行していたのだが、今年はUberの配車アプリからも消え、ラスベガスでは運行していないようであった。その代わり、街で頻繁に見かけるのはAmazon傘下のZOOXの自動運転ミニバス(EV)とトヨタのRAV4クラスのSUV(ICE)をベースとしたタクシー。まだ試験運行で実際には乗ることは出来ないが、他の都市でも試験運行を行っていることから近く商業運行に移行すると思われる。

ほかにも、HYUNDAIグループでもあるMotionalのIONIQ 5をベースとした自動運転車。こちらはZOOXほどではないが、街で何度も見かけた。

また、日本には正規輸入されていないので見かけないTESLAのサイバートラックを多く見かけ、その多くが派手なカラーリングであったことが印象深かった。スペック上大きいサイバートラックであるが、アメリカで見ると普通のピックアップと変わらない大きさに見えるのは、他のクルマが大きいこと、道が広いからなどからであろう。

街全体が一歩前進していた実感

視察を終え空港に戻る際には、Uberの配車アプリでホテルから空港までの足を予約した(ホテルチェックアウト AM2時!)。迎えに来てくれたのはテスラモデル3。到着時は空港からホテルまでICEのタクシーで移動したが、料金は$66.11(約10,500円)だった。帰路のホテルから空港までは、深夜にもかかわらず$45.5(約7,200円)。距離にして約20km、時間で20分程度。チップはそれぞれ20%お渡しした。比較するとライドシェア型タクシーの方が3割程度安い。Uberのドライバーの評価も4.99と最高点であり、安心感もある。しかもEVが普通に迎えに来てくれるのである。

日本でも昨年からライドシェアなど解禁となったが、Uberを使ってもタクシーと同じ料金。これは如何なものかと思うし、悪質なドライバーは少なからずいる。日本でも、ライドシェアや料金の自由設定など全面的な解禁を望む。

以上のように、今年のCESでは新興メーカーのEV出展は少なかったが、EVと親和性の高い自動運転車や自動運転バス・タクシーなど、そしてSDVやAIを取り入れたEVなど、EVにもう一つの付加要素を加えた展示がされていたと感じた。さらに、街中で目にする自動運転車の多さなどが印象的だった。街全体として決してEVの減速感などはなく、昨年から1歩前進したCES2025であったように思う。

昨年のCESではFCEVの大型トレーラーヘッドも何台か出展されていたが、今回はFCEVに関する出展はほぼ無かった。そして筆者は、成田空港に到着し愛車であるクラウンセダンFCEVに空港にある水素ステーションで水素をチャージして帰宅したのである。

取材・文/福田 雅敏

コメント