2025年4月23日から5月2日まで開催された上海モーターショー2025。後編となる今回のレポートでは中国メーカーに焦点をあて、注目すべきメーカー・ブランドや展示内容、傾向などを紹介します。

※冒頭写真はBYDのシーライオン06 DM-i。

PHEVやEREV関連技術に勢いを感じた

中国で開催されるモーターショーでは毎回といっていいほど新たなブランドが姿を表しますが、一方で倒産してひっそりと姿を消す者も少なくはありません。今回ではジーリーと百度(バイドゥ)の合弁ブランド「極越」や、ホゾン(合衆汽車)の「ネタ」といったブランドが破産し、モーターショーの輝かしい表舞台から立ち去りました。

破産した「極越」最後の車種。

また、今回初登場を飾ったのは「チェリー(奇瑞)」の「ジェトゥア」ブランドから新たに展開されるオフロードSUVブランド「縦横」や、新興EVメーカー「NIO(蔚来)」の廉価ブランド「firefly」にとどまり、雨後の筍のように新ブランドが乱立していたかつての状況は落ち着きつつある印象を受けました。

今回のレポートでは、中国メーカーの出展をチェックしつつ、中国におけるEVシフトの現状を考察します。個々のメーカー紹介に入る前に、今年の上海モーターショーの傾向を語ると、やはりプラグインハイブリッド(PHEV)やレンジエクステンダー付きEV(EREV)とその関連技術が勢いづいていると感じました。これは何もPHEV・EREVに注力した新ブランドや新シリーズをお披露目するというだけでなく、それらに用いられるエンジンやトランスミッション、その他技術の展示が多く目立っていたということです。

各社が水平対向エンジンを出展

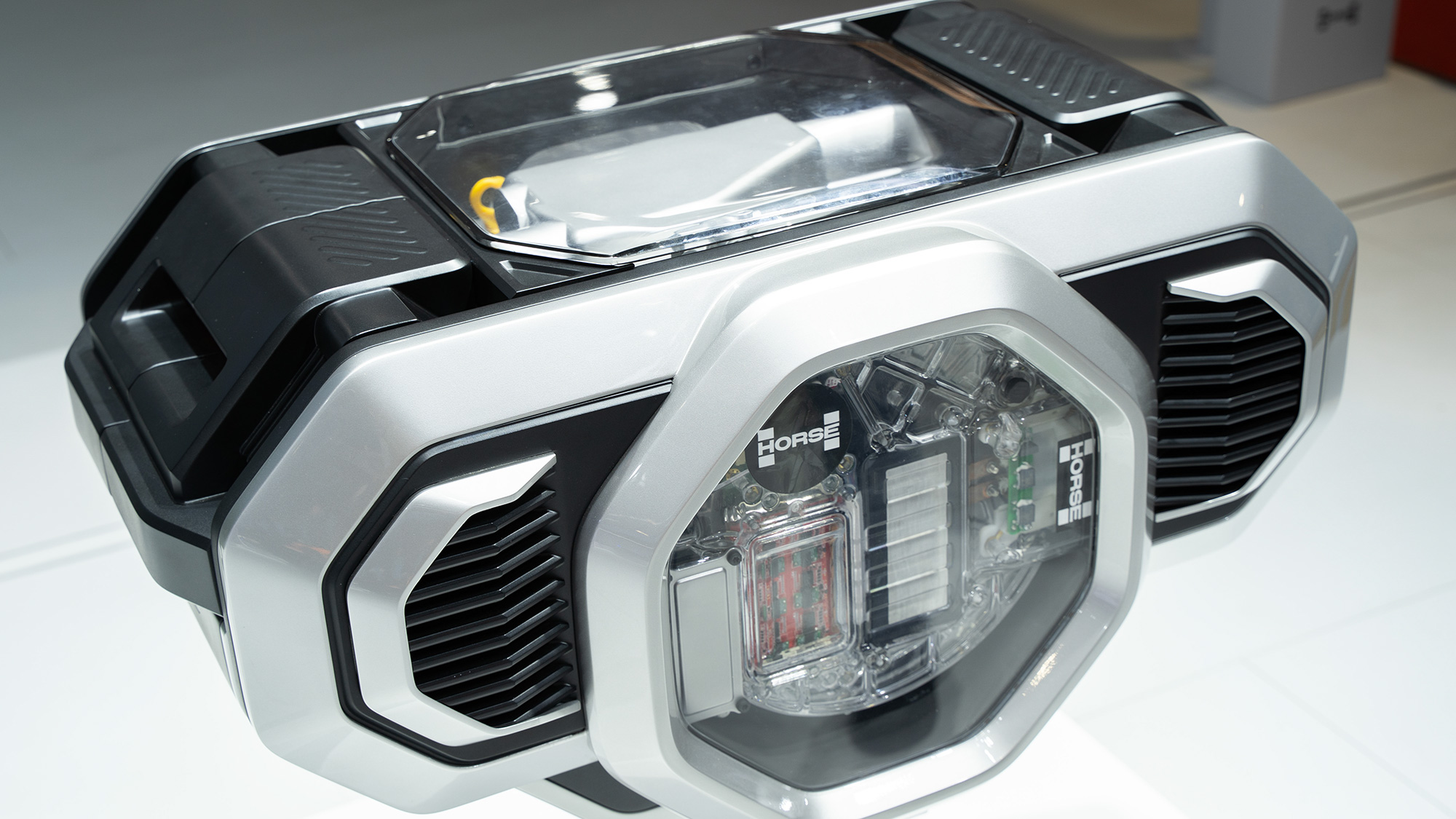

ジーリー(吉利汽車)とルノー・グループのパワートレイン合弁「ホース・パワートレイン」の初出展もその傾向を裏付ける要素のひとつです。2024年に設立されたばかりの同社は初めて中国の国際モーターショーに出展を果たし、開発を進めている新型のエンジンやトランスミッションなどを数ユニット展示しました。

「ホース・パワートレイン」の水平対向エンジン。

中でも個人的に驚いたのは水平対向エンジンの台頭です。ボクサーエンジンとも呼ばれるこの形式のエンジンは、簡単に言えばピストンが横(水平方向)にクランクすることで燃焼、パワーを発生させるものです。近年では我が国の「スバル」やドイツの「ポルシェ」の2社ぐらいしか四輪用水平対向エンジンを製造しておらず、幾多も存在するエンジンの中で比較的趣味性の高い車種に搭載されるエンジンとなります。

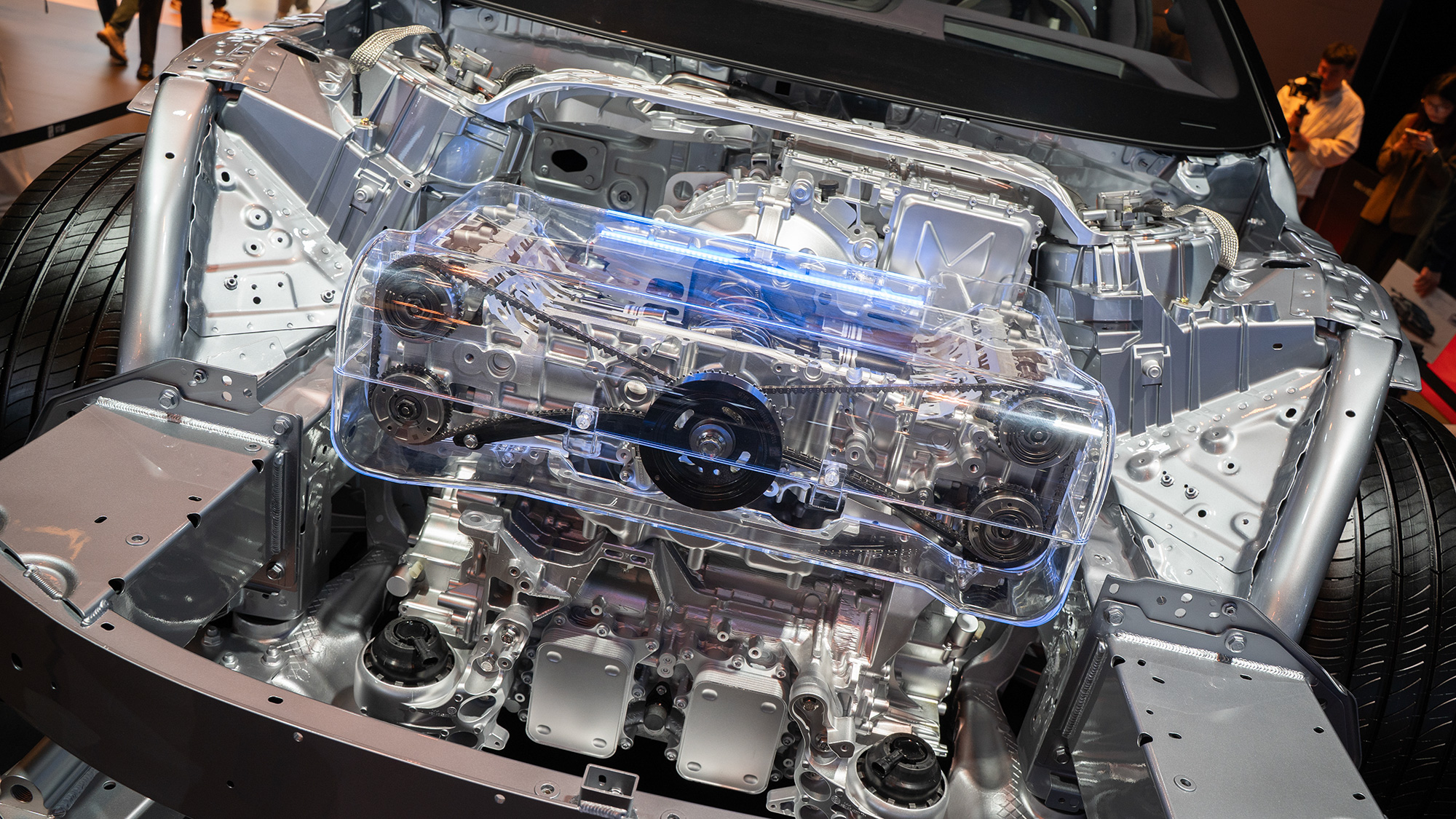

ですが、上海モーターショー2025に先駆けること2025年3月、まさかの「BYD」が新たな2.0ℓ水平対向4気筒ターボエンジンを開発、自社高級ブランド「仰望」のフラッグシップセダン「U7」のPHEVモデルに搭載すると発表しました。水平対向エンジンのメリットは「低い全高」「低い重心」「ショートストローク」なのでPHEVやEREVに向いているエンジンですが、まさか本当に新たな水平対向エンジンを作るとは、という印象です。

「仰望 U7 PHEV」に搭載されるBYD製水平対向エンジン。

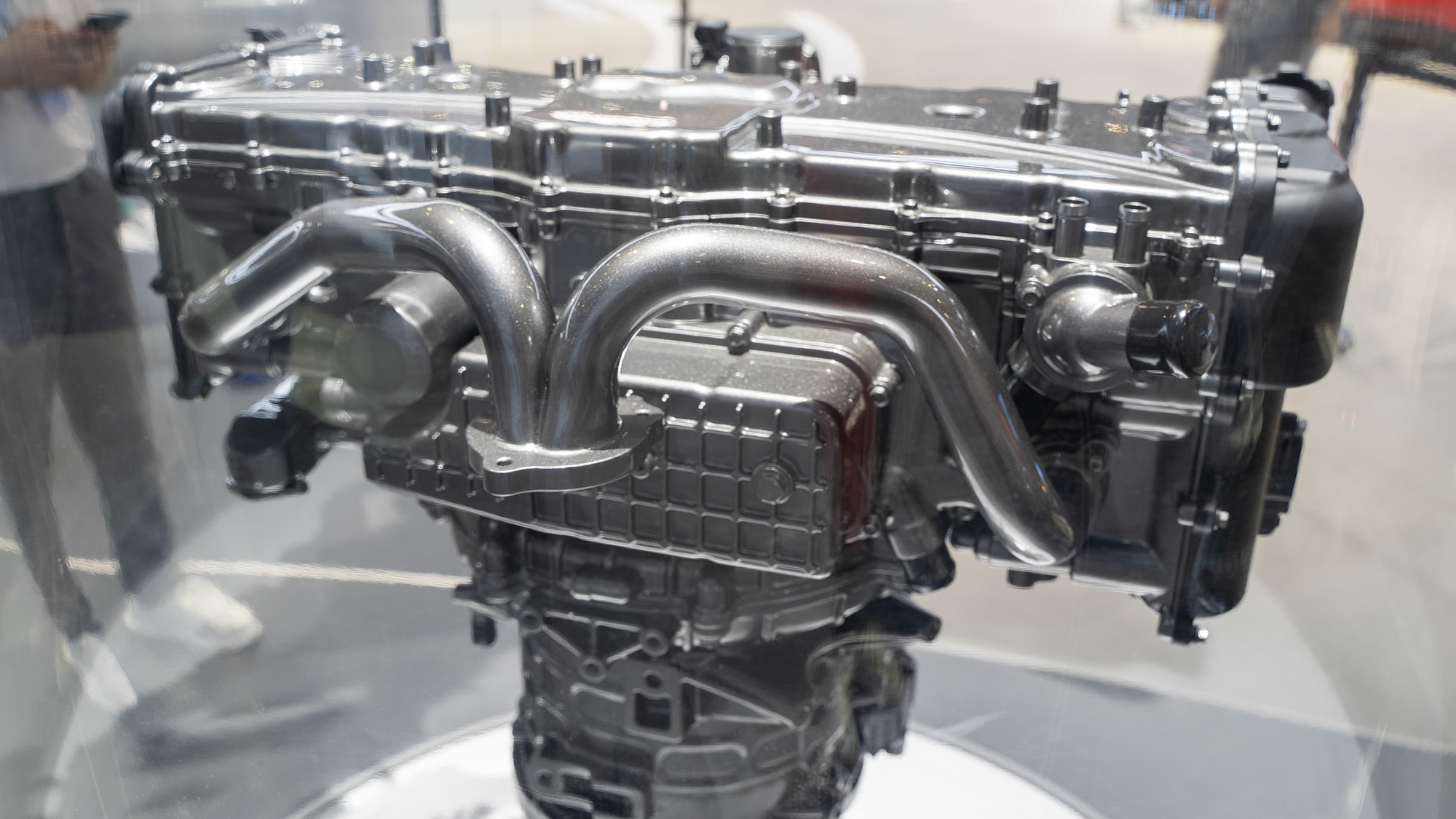

BYDに続くように、先述の「ホース・パワートレイン」では1.0ℓ・2気筒、国営メーカー「チェリー」では1.2ℓ・2気筒の水平対向エンジンを今回お披露目しました。どちらもEREVに搭載される発電専用エンジンで、特にチェリーのユニットはすでに熱効率45%を達成したと主張、今後2~3年以内に小型車へ搭載することを目標に実用化を目指すとのことでした。

「チェリー」の水平対向エンジン。

もしもこのクラスの水平対向エンジンが実用化されれば、排気量ベースではスバルが1966年に投入した「EA52/EA53」以来、気筒数ベースでは愛知機械工業が1962年に発売した「コニー 360」用エンジン以来の新型ユニットとなるので、エンジン史においては非常に興味深いムーブと言えます。

中国の「空飛ぶクルマ」に感じる面白さ

「広州汽車」の空飛ぶクルマ。

また、「空飛ぶクルマ」の出展も多く見られました。中国の伝統ある高級車ブランド「紅旗」や、先述の「チェリー」、そして「広州汽車」などが続々と「空飛ぶクルマ」のコンセプトモデルを展示、中には2025年中の初飛行を目指すとしているものもありました。

日本で見受けられる「空飛ぶクルマ」はどれも四輪車からかけ離れている「ドローン以上・ヘリコプター未満」の印象が強くてクルマ好きとしてはまったく惹かれませんが、中国勢はどれも四輪車の車体をベースにキャビンを拡大、固定翼や回転翼を与えているデザインなので、アプローチの違いが面白いと感じます。

「チェリー」の空飛ぶクルマ。

圧倒的な規模のブースが際立つBYD

BYD傘下ブランド方程豹の「鈦3」。

もはや毎年恒例ですが、もっとも規模が大きいブースを用意するのはやはりBYDです。BYDは「王朝シリーズ」「海洋シリーズ」で構成される本家ラインナップだけでもかなり大きいですが、傘下の「デンツァ(騰勢)」「方程豹」「仰望」も合わせると展示ホールを半分以上埋め尽くすスケールになります。

今年は単にブースが大きいだけでなく国際モーターショー初登場車種も豊富で、「王朝」「海洋」だけでその数は10モデル(2つのコンセプトモデル含む)もあります。特に多かったのは海洋シリーズの車種で、SUVとして「シーライオン07 DM-i」「シーライオン06 EV/DM-i」「シーライオン05 EV」の3車種、セダンの「シール06 EV」、そしてステーションワゴン「シール06 ワゴン DM-i」の合計5車種です。

シーライオン07 DM-i

シーライオン05 EV

一方で王朝シリーズからは販売中のPHEVセダン「秦L DM-i」と同等の車格の「秦L EV」、フラッグシップセダン「漢L EV/DM」、そしてフラッグシップSUV「唐L EV/DM」の3車種が登場しました。

秦L EV

漢L EV

全体的にSUVが多めであるものの、依然としてセダン車種も大小問わず揃えているあたりにBYDなりの全方位作戦を感じます。また、BYD初となるステーションワゴンの「シール06 ワゴン DM-i」は欧州市場を見据えた車種と言えるでしょう。

シール06 ワゴン DM-i

NIOの「ET5T」や、長城汽車「オーラ(欧拉)」ブランドの「閃電猫 ワゴン」なども国内よりは国外の市場を狙っていると言え、中国ブランド間における新たなトレンドの誕生を目の当たりにしている印象です。

オーラ 閃電猫ワゴン

BYDは本家ラインナップ以外に、「方程豹」からは純電動コンパクトSUV「鈦3」や、「デンツァ」からは市販化目前の2ドア電動スポーツ「Zコンセプト」などをお披露目しました。これらの傾向から、BYDはこれまでの実用性重視な車種はもちろん、傘下ブランドを通してより趣味性の高いモデルや高級モデルも同時に展開できるほどの体力や技術を着実に身につけているのだと実感しました。

デンツァ Zコンセプト

BYDとの競争激化〜日本上陸間近のジーリーは?

BYDとの「低価格PHEV競争」を激化させていることも注目される「ジーリー(吉利汽車)」はBYDよりもはるかに多い数のブランドを展開しています。

ジーカー 9X

プレミアムブランド「ジーカー」からはフラッグシップSUV「9X」を発表、こちらはBEVモデルに加えてブランド初となるPHEVモデルも用意する二刀流で展開されます。また、ジーカーの姉妹ブランド「リンク・アンド・コー」からは9Xの姉妹車で、よりファミリー向けに舵を切った「900」が投入されました。

リンク・アンド・コー 900

リンク・アンド・コー 900はまさに中国の最新トレンドをふんだんに盛り込んでいます。フロントバンパーには1万192個のLEDセグメントで構成されるスクリーンを搭載、文字や絵、アニメーションを自由自在に表示できます。また、ダッシュボードとルーフそれぞれに30インチの大型ディスプレイを搭載しているのは、車内をディスプレイまみれにしがちな中国メーカーの中でもなかなか見られない大きさです。

運転支援面では計算能力 700 TOPSのNVIDIA製車載チップセット「Thor」を量産車で初搭載、それに加えて1 x LiDARユニット(126ライン)、5 x ミリ波レーダー、11 x 高精細カメラ、12 x 超音波レーダーなども装備しています。パワートレインは「9X」と異なりPHEVのみ展開、「1.5ℓ直4ターボ+ツインモーター(総合出力710 hp・1000 Nm)」、「2.0ℓ直4ターボ+ツインモーター(724 hp・1038 Nm)」、もしくは「2.0ℓ直4ターボ+トリプルモーター(871 hp・1248 Nm)」から選択可能です。

新興ブランドの出展も意欲的

NIO ET9

ここまでは老舗メーカーの動きを紹介しましたが、それでは新興勢力はどうでしょうか。「中国新興EV御三家」のうち、もっとも欧州展開を積極的に進める「NIO」からはフラッグシップセダン「ET9」、そして欧州市場を視野に入れた小型廉価ブランド「firefly」の2つがブースのスポットライトを浴びました。

ET9は「スカイライド」と呼ばれる油圧式アクティブサスペンションを搭載、こちらはアメリカ・ボストン発のベンチャー「クリアモーション」がサプライヤーとなる技術です。もちろん極上の乗り心地を狙って開発された技術ですが、モーターショー会場ではクラシック音楽の演奏に合わせて自在に車体を揺らして「踊る」デモンストレーションも行ない、来場者の注目を集めました。

firefly

もうひとつの目玉である「firefly」は全長4003 mm x 全幅1781 mm x 全高1557 mm、ホイールベース2615 mmという小型ボディを誇るBEVです。3眼ライトを基調としたフロントとリアのデザインが特徴的で、可愛らしい見た目を持つ小型5ドアハッチバックという点ではかつての「Honda e」を想起させます。

グレードは全部で2つありますが、パワートレインは容量42.1 kWhのLFPバッテリーを搭載するRWDモデル(140 hp・200 Nm)のみなので、グレード間の違いはフロントシートのマッサージ機能やベンチレーション機能といった装備面にとどまります。

すでに中国では11.98~12.58万元(約239.1~251.1万円)で販売されており、本命の欧州市場には2025年夏ごろの上陸、右ハンドルモデルは同年10月の生産開始を予定しているとのこと。BMW傘下の「ミニ」やジーリー傘下の「スマート」といった伝統的な小型欧州ブランドの電動モデルに対抗する狙いです。このサイズと価格は日本市場でも発売されればそれなりに注目されそうと感じました。

オンヴォ L90

同じくNIOの廉価ブランド「オンヴォ(楽道)」からは2番目のモデル「L90」が登場、全長5145 mm x 全幅1998 mm x 全高1766 mm、ホイールベース3110 mmのフルサイズ3列SUVとなります。特徴的なのはフロントを丸ごとフランクにした設計で、ブースでも実際にボンネットを開けて展示するなど積極的にアピールしていました。全体的な完成度は良いものの、本家NIOで展開されている「ES8」と共食いするのではないかという印象も受けました。

また、国際的な自動車グループ「ステランティス」が株式の20%を保有する「リープモーター(領跑)」からは電動セダン「B01」が発表されました。

リープモーター B01

リープモーターは最初のモデル「S01」を2019年に投入してからしばらくは新モデルの投入ペースが遅く、実用性の低い超小型モデルしか取り揃えていませんでした。ですが、2023年以降は流れが変わっており、現在はBEVのみの「Bシリーズ」とEREVも揃える「Cシリーズ」の両方から、SUV「B10」「C10」「C11」「C16」、セダン「B01」「C01」などが展開されています。また、同社の超小型BEV「T03」はステランティスのティヒ工場(ポーランド)にて2024年6月から生産されていましたが、情勢変化の煽りを受けて2025年3月末でいったん中止しています。

「B01」は全長4770 mm x 全幅1880 mm x 全高1490 mm、ホイールベース2735 mmと比較的コンパクトな車体を持ち、モーター出力は177 hpか214 hpの2種類(どちらもRWD)から選択可能です。バッテリーの容量はまだ明かされていないものの、全グレードでリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載、航続距離(CLTCモード)で550 km/650 kmと公表されています。中間グレード以上では運転支援機能用のLiDARユニットを搭載しているのも特筆すべき点で、この航続距離と充実した装備で価格は12~15万元前後(約240~300万円)になると予想されています。

初のBEV「MEGA」で大敗を喫した「理想」ですが、2025年7月にはBEV第2弾のSUV「i8」を発売予定です。MEGAが持つ高速鉄道車両のような見た目はそのままに、全高を下げてスポーティな印象を持たせています。発表自体は2025年3月に行なわれていたので実車が見られることに期待していましたが、残念ながらi8は姿を現しませんでした。

安価が魅力の小型EVも進化中

少し前までは上汽通用五菱の「宏光MINIEV」のような超小型BEVがブームでしたが、消費者はより大きくて安定している小型BEVを求めているのか、それに伴い「超小型BEVの大型化」が顕著です。

宏光MINIEV自体も2025年初頭にフルモデルチェンジを発表、同時に初となる5ドアモデルも投入されました。

新型「宏光MINIEV」

初代モデルが全長2917 mm x 全幅1493 mm x 全高1621 mm、ホイールベース1940 mmなのに対し、2代目モデルは全長3256 mm x 全幅1510 mm x 全高1578 mm、ホイールベース2190 mmと拡大されています。3ドアモデルもすでに公道テストの様子が目撃されているものの、2代目モデルは5ドアを中心とした展開となっており、小型の3ドア需要は併売されている初代モデルがしばらくは担うことになりそうです。

同じく超小型BEVを販売していた国営メーカー「チェリー」もより大きいコンパクトBEVをリリースします。今回発表された「QQ」は2000年代初頭に若者を中心として高い人気を誇ったコンパクトカーの名前を受け継ぐモデルです。実は2021年に宏光MINIEVの「後追い」としてそっくりなBEV「QQアイスクリーム」を発売していましたが、特に真新しいわけでもなく、販売台数もそこまででした。

今回新たに仕切り直して投入される新型「QQ」の詳細はまだ明かされていないものの、ホイールベースは2750 mmとされており、BYDのドルフィンといったBセグメントBEVと競合すると見られます。先述のfireflyよりかはわずかに大きいサイズ感ですが、ポップで可愛らしく、未来的な片鱗を感じさせる見た目は似通った設計思想を感じさせます。

依然として淘汰の波が激しい中国市場ですが、各社ともに生き残りをかけて技術と価格の両面で競争を激化させている印象です。一見、良いペースで新車種を投入しているように見える新興勢には財政状況で「まだ安心できない」というところも多く、観察していてとても面白い市場だと感じさせてくれます(倒産したらユーザーはたまったものではないですが)。

中国ブランドは質感の向上と価格面でシェアを伸ばしており、また新興勢も「真新しさ」で勝負しています。一方でユーザーにサポートや技術面で不安を与えたり、倒産したりするブランドが増えていくと、消費者の間で「やっぱり従来のメーカーが良いよね」という認識が広がっていくかもしれません。

現に、2025年4月頭にはシャオミ「SU7」が絡んだ初の死亡事故が発生、ドライバーが運転支援機能を過信した結果と言われています。これを受けて運転支援機能の宣伝文句が改められたり、シャオミに対する評判が落ちたりする影響も出ており、ちょっとした風向きの変化が巻き起こっています。

中国市場はプラスの面でもマイナスの面でも変化のスピードが速いですが、これはチャンスを逃したメーカーやブランドが再起できるチャンスがあることも意味します。日本のメーカーやブランドが中国現地メーカーとの「協業」を通して中国人好みの新モデルを設計、シェア奪還を狙う風潮は今後も続いていくことでしょう。

【関連記事】

上海モーターショーで『EZ-60』の開発主査に聞く:マツダと長安汽車の強みを生かす電気自動車(2025年5月4日)

上海モーターショー2025 レポート【01】日本メーカーが出展したEVに注目!(2025年5月9日)

上海モーターショーの衝撃/市内充電インフラの実状チェック&BYDの1000kW充電器をレポート(2025年5月15日)

取材・文/加藤 ヒロト

コメント