2025年4月15日、BYDにとって日本導入4番目のモデルとなるシーライオン7が発売になりました。このニューモデルを2泊3日でドライブするメディアツアーに参加した筆者が、その使い勝手をレポートします。

「立山黒部アルペンルート」にEVバス『K8』が就航

4月15日は日本のBYDにとって2つのイベントが重なる日でした。ひとつは冒頭で触れた『SEALION 7(シーライオン7)』の発売日。そして、もうひとつがBYDの大型電気バス『K8』が「立山黒部アルペンルート」の一部区間で走り始める日でした。

ツアーのメインイベントは、この春から立山黒部アルペンルートの一部区間を走り始めるBYD K8のお披露目でした。

BYDオートジャパンでは、K8が走る立山トンネル電気バスの開通式に、シーライオン7のロングドライブを絡めたメディアツアーを企画。参加したメディアは4月14日にBYDオートジャパンの本社がある横浜を出発し、その日はシーライオン7で富山に移動。翌15日に立山黒部アルペンルートへ訪れて開通式を見たあと、実際にK8に乗車。そして最終日には富山から横浜にシーライオン7で戻るというプランでした。

横浜から富山までの往路は、中央道〜長野道と乗り継ぎ、松本インターから一般道で富山市へ。写真は途中の松本市内で立ち寄ったレトロな街並みとシーライオン7 RWD。

立山トンネル電気バスに関しては別の記事をご覧いただくとして、3月に行われた事前試乗会でシーライオン7に乗り足りなかった私としては、このクルマを知るうえでとても良い機会になりました。実際、以前の試乗会ではRWDとAWDの2台を慌ただしく走らせましたために、コックピットをゆっくりと眺める余裕がありませんでした。そこでまずは運転席から、あらためてシーライオン7のコックピットを見ていくことにします。

「ハイ、BYD」は優秀なアシスタント

シーライオン7のコックピット。ほとんどの操作は大型タッチスクリーンで行い、物理スイッチは少ない。

例によって、ダッシュボード中央には15.6インチの大型タッチスクリーンが搭載され、縦にも横にも回転できるのは、従来の車種と同じです。センターコンソールには、シフトレバーの他に、走行モードの切り替え、回生ブレーキの強弱を設定するスイッチがありますが、エアコンの温度設定はタッチスクリーンで操作しますし、シートヒーターの設定はさらに深い階層にメニューがあり、一見使いにくいように思えます。

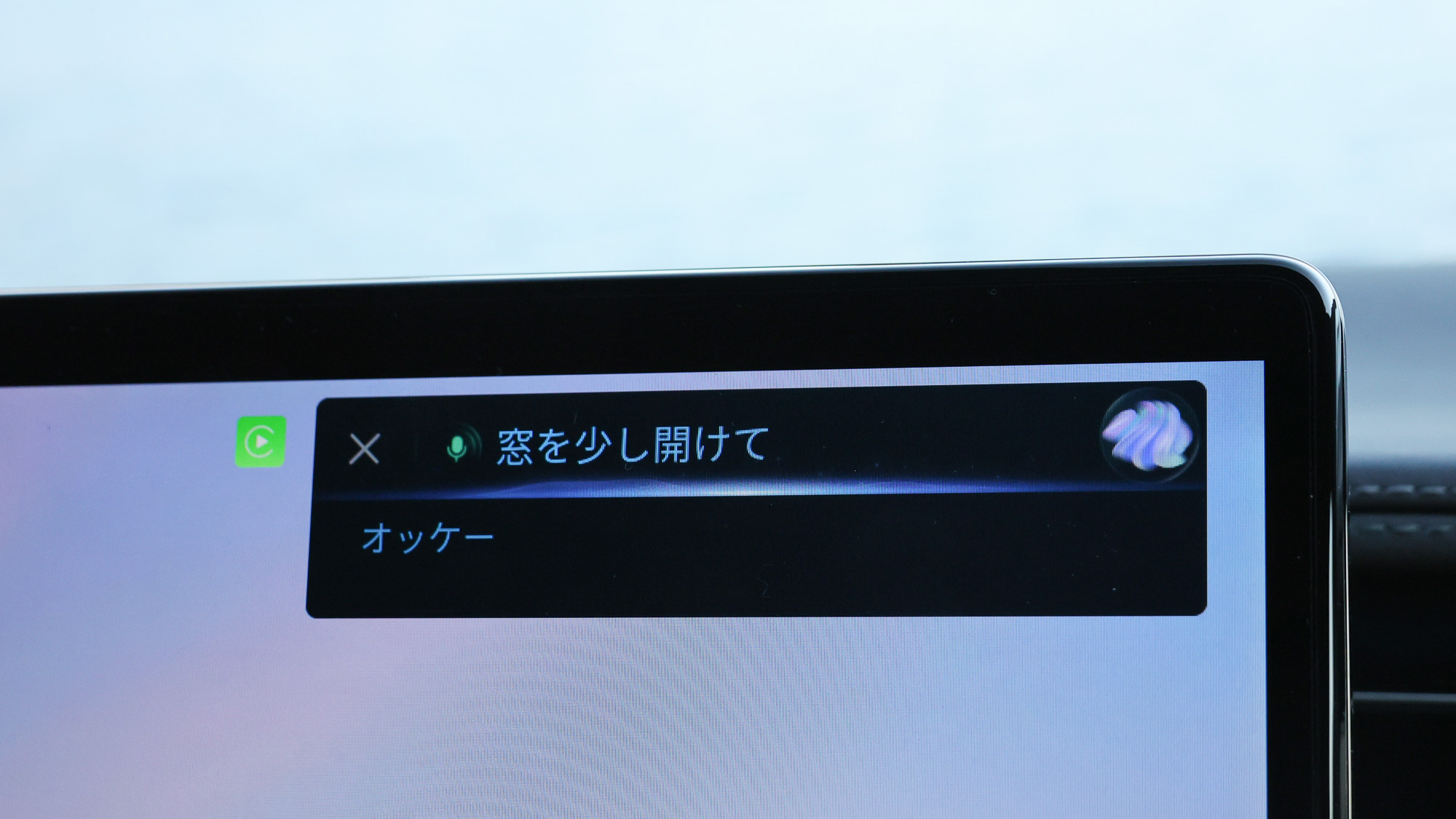

そのかわり、シーライオン7では、「インテリジェント音声制御機能」と呼ばれる音声操作が充実しています。「ハイ、BYD」と話しかけるか、ステアリングホイールにあるマイクのボタンを押せば起動します。「エアコンを1℃上げて」とか「エアコンを23℃に設定して」、「シートヒーターをつけて」という呼びかけには、ほぼ確実に応えてくれるうえ、発話者の位置を認識しているので、「運転席」や「助手席」など席を指定する必要がありません。ドライバーが「窓を少し開けて」といえば運転席側の窓だけが少し開きます。

運転中に必要な操作は、「インテリジェント音声制御機能」で行うことができて便利。

運転中に操作したいこととしては、エアコンのほかにオーディオの音量調節がありますが、これについてはステアリングホイールのスイッチも使えるので、不便さはありませんでした。インフォテインメントシステムに高性能プロセッサを搭載しているおかげもあって、シーライオン7は音声認識率が高く、インテリジェント音声制御機能がさらにインテリジェントになっていけば、物理スイッチの有無を議論する必要などなくなるでしょう。

操作とは少し違いますが、個人的に残念なのが、メーターパネル内のパワーメーター。走行中のパワーをリアルタイムで表示するのですが、小さく数字が出るだけで直感的にわかりにくいのです。パワーメーターを見ながらアクセルペダルの踏み方を調節する私としては、グラフィック表示があるといいなと思いました。BYDオートジャパンの担当者にはその旨伝えたので、OTAで改良されたらうれしいです。

反対に気に入ったのが、シーライオン7のオーディオです。標準でデンマークの高級オーディオブランド「Dynaudio(ディナウディオ)」のハイファイオーディオスピーカーが搭載され、そのクリアな音質と、シーライオン7の高い静粛性により、音楽を聴きながらのロングドライブは楽しいの一言でした。

急速充電性能の高さも大きな魅力

往路の充電は中央道下り線の八ヶ岳PAで9分間だけ。赤いマルチで100kW以上を記録。

3月の試乗会で試すことができなかったことのひとつが急速充電です。そこで今回は150kW超の急速充電器を実際に使ってみることにしました。

メディアツアーにはRWDとAWDのシーライオン7がそれぞれ3台ずつ用意され、私は往路でRWD、復路ではAWDをドライブしました。往路では、横浜を満充電で出発し、173kmを走ったところで休憩のために中央道の八ヶ岳パーキングエリアに立ち寄ります。

このときのバッテリー残量は62%でしたが、休憩中に「赤いマルチ」(最大出力150kWで4口設置されている新型超急速充電器)に9分ほどつないだところ、12.1kWh充電できて、バッテリー残量は74%まで回復。これは平均80kWh強で充電した計算となり、メーターでは一時100kWを超える数字を確認できました。

最高180kWをうたうFLASHで充電。現地では思わぬトラブルも。

2回目は富山市内で充電。富山市周辺には、最大180kW(一部は240kW)をうたう「FLASH」の急速充電器が何カ所かあるので、試しに使ってみることにしました。

使い方は簡単で、コネクターを接続し、画面の充電開始ボタンを押すだけ。その後、目標のバッテリー残量に達したら充電停止ボタンを押し、そのあと、クレジットカードかQRコードで料金を支払います。

注意が必要なのはe-Mobility Powerなどの充電カードが使用できないこと。それでも、たとえばクレジットカード決済でも、端末にカードを差し込むだけで済むのは楽です。料金は従量制で、このときは26分で39.70kWhを充電し、1kWhあたり44円でしたので、料金は1746円でした。充電電力は平均91.6kWで、メーターの表示も100kWを超えることはありませんでした。一方、別のメディアがFLASHで充電したときには100kWを超えたそうです。

150万円以上の超過料金?

困ったのが料金の後払いシステム。実はこの充電スポットの前に、FLASHのある別のスポットで充電しようとしましたが、前に使用した人が決済をせずに去ってしまったようで、充電終了の3分後から発生する超過料金とあわせて、150万円強となる数字が表示されていました。これを解除してもらわないことには充電ができないため、諦めて別の充電スポットに移動せざるをえませんでした。決済が簡単なのはいいですが、こうした事態を防ぐためにも決済の手順を再考する必要がありそうです。

一方、帰路では、長野道の松本インター近くのコンビニエンスストアにある150kW充電器と、中央道上り線の談合坂サービスエリアの「赤いマルチ」で充電しました。

帰路に充電で立ち寄った談合坂サービスエリア。別行動をしたにもかかわらず、シーライオン7が3台、同時に充電することに。

談合坂では先客が1台、一番左(充電器に向かって右)のディスペンサを使っていたので、私はひとつ間をあけて左から3番目で充電を開始しました。こうすることで、2台同時でも最大150kWの出力が可能になるからです。実際、バッテリー残量が23%だったシーライオン7は、すぐに充電出力が102kWに上昇。これでたくさん充電できると喜んだのも束の間、なんと同じメディアツアーに参加しているシーライオン7が2台続けて充電スポットにやってきました。

こうなると、赤いマルチは最高90kWに充電出力が落ちるので、実際はさらに低い出力になってしまうだろうと覚悟したのですが、思ったほど出力は落ちず、95kW台を維持。同時充電では最高90kWに出力になると聞いていましたが、もともと2台で200kWという仕様なので、実際には2台同時でも100kW程度の出力が期待できるようです。結局、30分間の充電で45.9kWhの電気が追加され、平均出力は91.8kWとかなり優秀。ちなみに、今回は使いませんでしたが、手動でバッテリーのプレコンディショニングも可能です。

車載コンピュータの仕様で、50km以上の区間電費が確認できませんでしたが、RWDでは高速道路が6km/kWh前後、一般道では7km/kWh前後。AWDでも、5〜6km/kWh、6〜7km/kWhというところで、ボディサイズのわりに電費は優秀。さらに充電性能が高いので、ロングドライブで不安を感じることはありませんでした。

この性能を見せつけられると、愛車のフォルクスワーゲンID.4プロから目移りしそうです。そのくらい、シーライオン7は魅力的なクルマでした。

取材・文/生方 聡

コメント