大幅にラインアップを拡大したボルボのコンパクトSUV電気自動車『EX30』のエントリーグレードである『EX30 Plus Single Motor』。エンジン車を含めた日本向けモデルとして最もお手頃価格で購入できる車種になりました。期待を超えた魅力を、モータージャーナリストの生方聡氏がレポートします。

ボルボで最もお手頃価格のモデルに

EX30が5グレードに拡大され、エントリーグレードを担うことになったEX30 Plus Single Motor。一番の特徴がLFPバッテリーを搭載すること。容量は51kWhでEX30の中では最少、一充電走行距離も390kmまで減少する。上位グレードとの外観上の違いは、18インチタイヤを装着し、パノラマ・ガラス・ルーフが省かれることくらい。

この8月、ボルボ最小のEVである『EX30』がラインアップを大幅に拡大しました。4WDでエクステリアデザインも特別な『EX30 Cross Country Ultra Twin Motor Performance』に、どうしても注目が集まりますが、元EX30オーナーの私としては、LFP(リン酸鉄)バッテリーを搭載するエントリーグレードの『EX30 Plus Single Motor』に興味津々。さっそくお借りして、その走り、電費、充電性能などをチェックしてみました。

EX30が日本に導入された当初は、1モーターで後輪駆動仕様の『EX30 Ultra Single Motor Extended Range』のみというグレード展開でした。後輪を駆動するモーターは200kW(272PS)を発揮し、69kWhの三元系(NMC)リチウムイオンバッテリーによる一充電走行距離は560km(WLTCモード ※以下同)を達成します。価格は579万円(税込※以下同)です。

エントリーグレードの一充電走行距離は390km

それがここに来て、一気に5グレードに拡大。LFPバッテリーを搭載するエントリーグレードのEX30 Plus Single Motorは、EX30 Ultra Single Motor Extended Rangeと同じモーターを搭載する一方、LFPバッテリーの容量は51kWhと控えめで、一充電走行距離も390kmになります。バッテリーの重量は410kgで、69kWhのNMCバッテリーより容量が少ないにもかかわらず、バッテリー重量は20kg嵩んでいます。

一方、EX30 Ultra Single Motor Extended Rangeと比べて、パワーシートやパノラマ・ガラス・ルーフといった魅力的な装備を省くことなどもあって、EX30 Plus Single Motorの価格は100万円安い479万円に抑えられました。これにより、いままで日本で販売されてきた最安値の『XC40 Essential B3』よりも30万円安く、ボルボのモデルではもっとも手頃な一台になりました。

【関連記事】

最もお手頃なボルボは電気自動車/400万円台やAWD〜『EX30』が5モデルにラインナップを拡大(2025年8月22日)

ボルボ『EX30』にAWDの「Cross Country」を追加発売/日本でも魅力的な四輪駆動EVの選択肢が拡大(2025年8月22日)

一部節約されているものの実用的な装備に不満はなし

ダッシュボード中央に縦長の12.3インチタッチパネルが配置されるシンプルなコックピット。ドライバーの正面にメーターパネルはない。

とはいえ、Googleのシステムを採用するインフォテインメントシステムやharman/kardonプレミアムサウンド・オーディオシステムなどは標準で装着されますし、エントリーグレードであっても安全装備や運転支援機能は上級グレードと同じというのがうれしいところです。個人的には装備のうえではまったく不満はありません。

しっかりとした座り心地のフロントシート。電動調節が省かれているので、複数人で使うのは多少不便かも。

シンプルなコックピットはエントリーグレードのEX30 Plus Single Motorにも受け継がれていて、ダッシュボード中央に縦長の12.3インチタッチパネルが配置されるだけという潔さが、EX30のインテリアを印象づけます。その一方で、ステアリングホイールのタッチスイッチを改良して誤操作を防いだり、フロントシートの形状を見直すことで座り心地を改善するなど、細かいところまで手が入れられているのには感心しました。

デコラティブパネルが、濃い青の「デニム」になり、ちょっと素っ気ない印象を受ける。

インテリアに関して唯一惜しいのが、このEX30 Plus Single Motorではダッシュボードやドアトリムのデコラティブパネルが、濃い青の「デニム」になり、ちょっと素っ気ない印象になったこと。それでも試乗2日目にはすっかり慣れてしまい、気にならなくなりました。

加速は上々 減速は思いのままに

前置きはこのくらいにして、さっそく走り出すと、EX30 Plus Single Motorの動き出しは軽やかでした。同じシングルモーター仕様で、三元系(NMC)リチウムイオンバッテリーを積む上位モデルのEX30 Ultra Single Motor Extended Rangeと遜色はありません。バッテリーの容量が少ないとはいえ、車両重量が10kg軽く(装備の軽さがバッテリー重量の差を埋めている)、同じモーターを搭載するのですから、当然といえば当然です。

動き出したあとの加速も十分に余裕があり、アクセルペダルの操作に即座に反応することもあって、加減速が繰り返される街中でも扱いやすくストレスとは無縁。高速道路への合流や追い越しといった場面でも、アクセルペダルを深く踏む必要がないほど、力強い加速を楽しむことができます。もちろん、その気になってアクセルペダルを思い切り踏み込めば素早い加速を見せ、エントリーグレードといってもシングルモーター仕様の上位モデルと比べて劣るところはありません。

回生ブレーキのコントロール性が進化

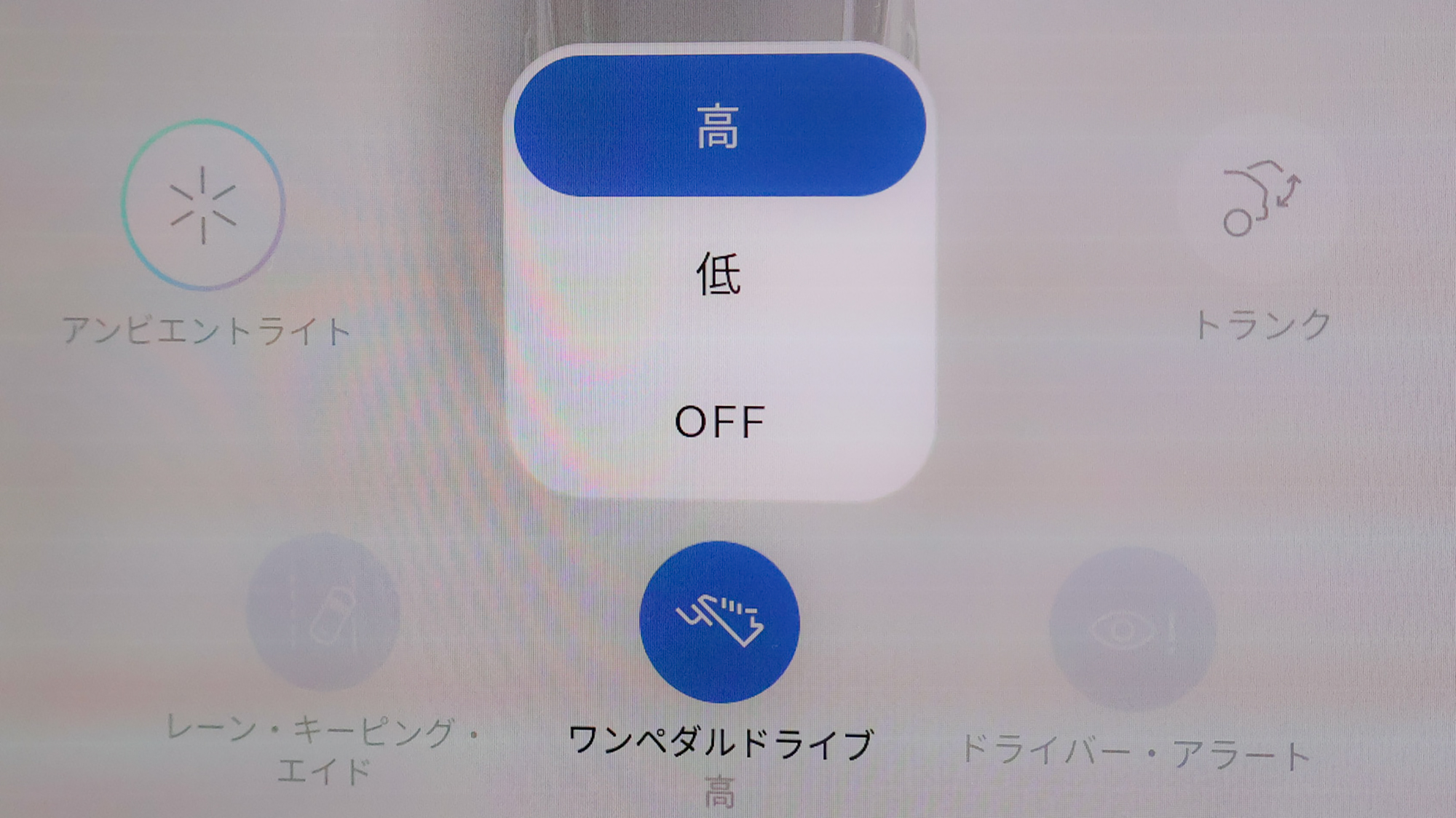

回生ブレーキについては、EX30の発売当初は、設定項目の「ワンペダルドライブ」で「オン」と「オフ」を選ぶことができ、オンの場合はやや強めの回生ブレーキが得られるとともに、アクセルを完全にオフにすれば最終的には停止が可能でした。一方、オフでは回生ブレーキが軽めになり、アクセルオフではクリープ走行をするという仕様です。ただ、ワンペダルドライブがオンでも、一般的なEVに比べると回生ブレーキはさほど強くなく、アクセルオフから停車するまでの時間も距離も長いのが気になりました。

これに対して、このEX30 Plus Single Motorでは回生ブレーキの強さを「OFF」「低」「高」の3段階から選べるようになるとともに、これとは別にクリープの有無が設定できるようになったのが注目点のひとつです。最新版の「高」は以前よりも明らかに回生ブレーキが強く、アクセルペダルの操作だけで加減速のコントロールがほぼできますし、これでクリープを無効にすれば、ドライバーが意図したとおりにクルマを停止させることも可能です。

また、ステアリングホイール左の「カスタマイズボタン」にショートカットを登録しておけば、回生ブレーキの強さをボタンひとつで切り替えられるのがうれしいところです。ちなみに、回生ブレーキのコントロール性改善は、今回のラインアップ拡大で設定された全グレードに共通の進化です。

ステアリングホイール左の「カスタマイズボタン」で回生ブレーキの強さを変更できるのも便利。押し間違いを防ぐため、スイッチの形状が変更されている。

18インチタイヤ装着で乗り心地は穏やかに

走りの部分では、EX30 Ultra Single Motor Extended Rangeが245/45R19サイズのタイヤを履くのに対して、このEX30 Plus Single Motorでは225/55R18と1インチダウンになるぶん、乗り心地が穏やかになった印象です。

それでも、乗り心地はやや硬めであり、路面によってはコトコトと荒れを拾うこともあり、もう少ししなやかな味付けのほうが好ましいと思いました。その点、EX30クロスカントリーの足まわりにはしなやかさがあり、通常モデルでもEX30クロスカントリーに倣ってほしいというのが私の感想です。

コーナーでは、ステアリング操作に素直に反応し、思いのほか軽快にコーナーを駆け抜けていくのが好印象。後輪駆動ということもあり、最近のボルボのなかではもっとも爽快なハンドリングの持ち主といっても良いくらいです。

一充電走行距離390kmでも遠出に心配なし

前にも触れたとおり、EX30 Plus Single MotorのLFPバッテリーの容量は51kWhで、一充電走行距離は390km(WLTCモード)です。必要とする一充電走行距離は人それぞれ、クルマの使い方によって変わります。私の場合は、仕事で頻繁に行き来する東京~箱根を途中無充電で走りきる距離があれば十分。自宅から箱根までは片道約130kmですので、一充電走行距離は最低でも260kmはほしいところです。

東京・青山にあるVolvo Studio Tokyoで車両を受け取ったときのSOC(バッテリー残量)は98%で、メーターに表示されている航続距離は292kmでした。260kmは超えていますが、あまり余裕があるとはいえませんでした。

しかし、実際に首都高速~東名を走行してみると、途中から登り勾配が続くにもかかわらず、116km走行して御殿場に到着した際のSOCは61%、航続距離は184km、電費は6.5km/kWhと期待以上でした。御殿場から東京への復路は下り勾配になるため、さらに消費電力は減るはずですから、なにもなければEX30 Plus Single Motorの性能でもまったく不安がないことが確認できました。

ただ、御殿場からの帰りに東名の大渋滞に巻き込まれることが多く、あまりに渋滞がひどいときには東名を使わず、一般道で箱根の山越えをすることがよくあります。そこで、試しに御殿場から芦ノ湖に向かい、箱根新道と小田原厚木道路を経由して大磯PAまで走ってみたところ、後半に下りが続いたおかげで、58.6km走ってSOCは50%を維持し、航続距離も183kmとほとんど減らない状況でした。これならいざというときでも、安心して箱根越えができます。

100km/h巡航時の電費は6.8km/kWh

最大150kWでの充電が可能な「赤いマルチ」でEX30 Plus Single Motorを充電している様子。現時点では200Aが上限電流となるため、90kW器でも150kW器でもせいぜい80kW程度が上限。ただ、150kW器ではブーストモードに関わらずこの出力が期待できるため、150kW器を選んで充電する意味はある。

電費は、空いた一般道を走行したとき(平均速度40.5km/h)が8.0km/kWh、高速道路(常磐道)はACCを使って100km/h巡航したときが6.8km/kWh。約600kmを走り回った総平均電費も7.1km/kWhで、サイズや性能を考えると期待どおりです。

途中、充電性能を確認するために何度か急速充電を行いましたが、90kW器、150kW器ともにSOCが60%くらいまでは出力80kWに達しました。東関道の酒々井PAでは、150kW器でSOC20%から充電したところ、30分で33.8kWhが追加され、SOCは84%まで回復しています。

一方、常磐道の友部SAでは、最大90kWを発揮する「青いマルチ」で10分間充電したところ、SOCは21%から47%まで増えるなど、安定して高い電力で充電できるのが、なんとも頼もしく感じました。これなら箱根越えよりもさらに長距離のロングドライブにも躊躇なく出かけられそうです。

ところで、三元系(NMC)リチウムイオンバッテリーを搭載するEX30 Ultra Single Motor Extended Rangeでは、急速充電時にSOCの目標値が設定できて、ボルボとしては90%を推奨していました。これに対してLFPバッテリーを積むEX30 Plus Single Motorでは、充電目標値を設定する機能が見当たりません。LFPバッテリーの場合、100%まで急速充電を行っても劣化が少ないからだと考えられます。私のように自宅に普通充電の設備がなく、ほぼすべてを急速充電スタンドに頼るユーザーにとっては、LFPバッテリーを搭載するEVの大きな魅力といえます。

かゆいところに手が届く細かいアップデート

デビュー当初は、急速充電時の出力が表示されなかったが、最新版では表示が可能に。

さて、私はEX30発売直後、サブスクを利用して、EX30 Ultra Single Motor Extended Rangeと5カ月間を過ごしました。クルマにはおおむね満足していましたが、細かいところではいくつか改善してほしいことがありました。具体的な例を挙げておきます。

●急速充電中に出力が表示されない。

●走行中の瞬間電費がわからない。

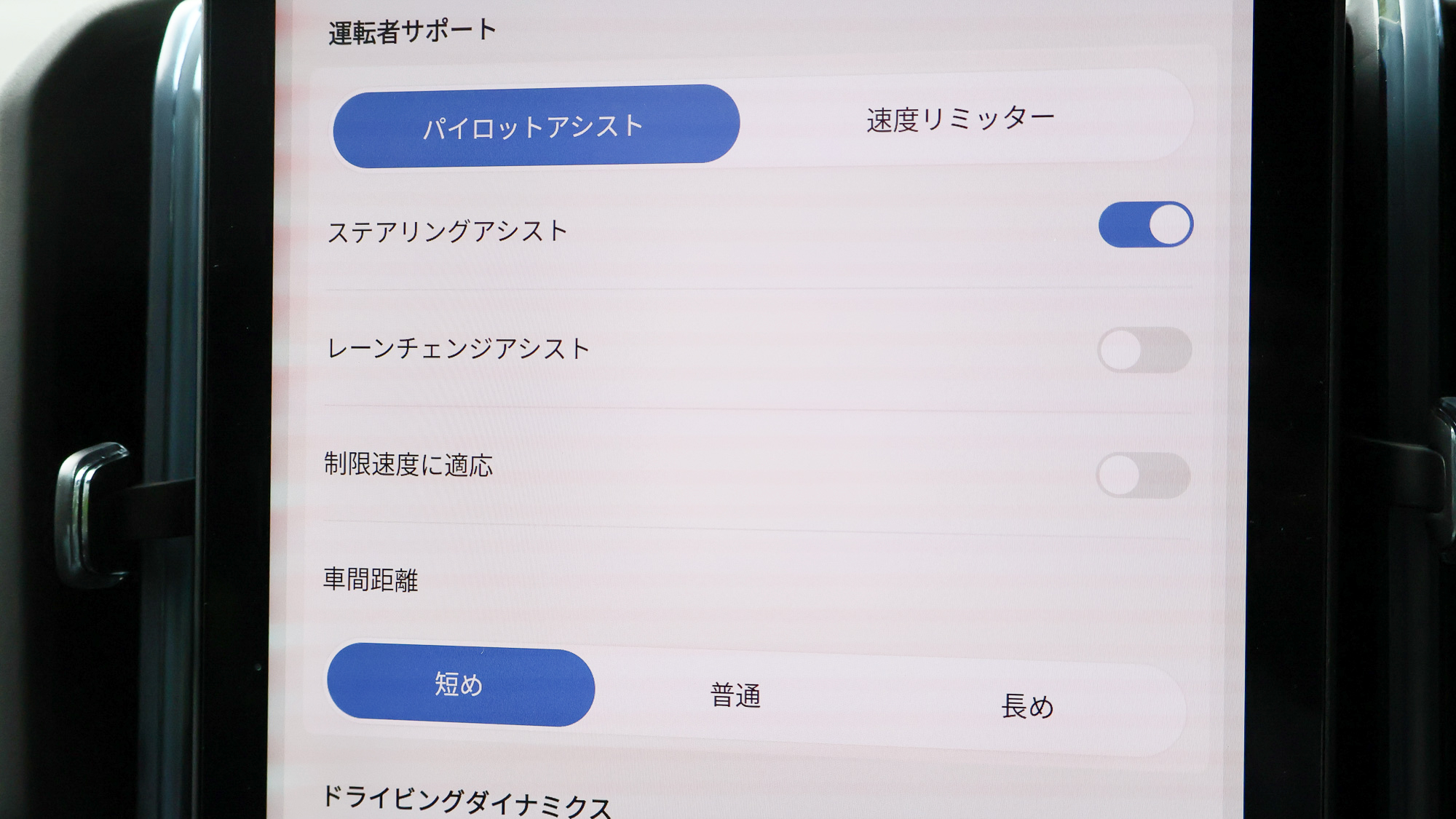

●ACC使用時の設定車間距離が乗るたびに毎回リセットされる。

●ワンペダルドライブを有効にしたときの回生ブレーキが弱い。

ところが、今回試乗したEX30 Plus Single Motorではこうした不満がすべて解消され、前述のとおり回生ブレーキの設定については使い勝手が格段に向上しました。しかも、すでに販売されているクルマに関しても、OTA(Over-The-Air)アップデートによって機能の改善が図られるといいます。

以前はACCの車間距離設定がクルマに乗るたびに「長め」にリセットされたが、最新版では最後の設定が保持されるようになった。

今後、EVではこういったやり方が当たり前になるはずですが、とりわけ、EX30はOTAによるアップデートに積極的というのがユーザーにはうれしいところです。

デビュー直後はワイヤレスCarPlayが搭載されていなかったが、現在では利用可能に。

EX30 Plus Single Motorと2日間過ごした感想は、エントリーグレードといっても性能、装備ともに実に魅力的なレベルに仕上げられており、もう一度EX30を買うとしたら、迷わずこのクルマを選びたいと思います。

取材・文/生方 聡

コメント