日本で初めて実現したCHAdeMO規格による急速充電でのプラグアンドチャージ(PnC)システム。ホンダとの共同開発に取り組んだ充電サービス企業「プラゴ」エンジニアのキーパーソンに、どうやって成功したのか、今後はどんな展開を目指しているのかを聞きました。ホンダ「N-ONE e:」だけじゃなく、どのメーカーのEVでも対応できるそうです!

CHAdeMO規格で日本初のPnCを実現

プラグアンドチャージというのは、電気自動車(EV)に充電ケーブルのプラグを差し込むだけで、自動的に認証・充電・決済が行われる機能のこと。有名なところでは世界中に広がるテスラ専用の急速充電網スーパーチャージャーに採用されていて、日本でもテスラ車は利用可能です。ただ国内で主流となっているCHAdeMO(チャデモ)規格の急速充電器には未導入で、「技術的に難しい」という説が聞こえていました。

それを本田技研工業(ホンダ)とプラゴが初めて実現させました。このプラグアンドチャージシステムには「& GO(アンドゴー)」という名前がついています。速報レポートでお伝えしたように、9月12日に発売されたホンダの軽乗用EV「N-ONE e:」で「ホンダチャージ(Honda Charge)」の黒い充電器を使う場合、カードによる認証や、ボタンやパネルの操作は必要ありません。

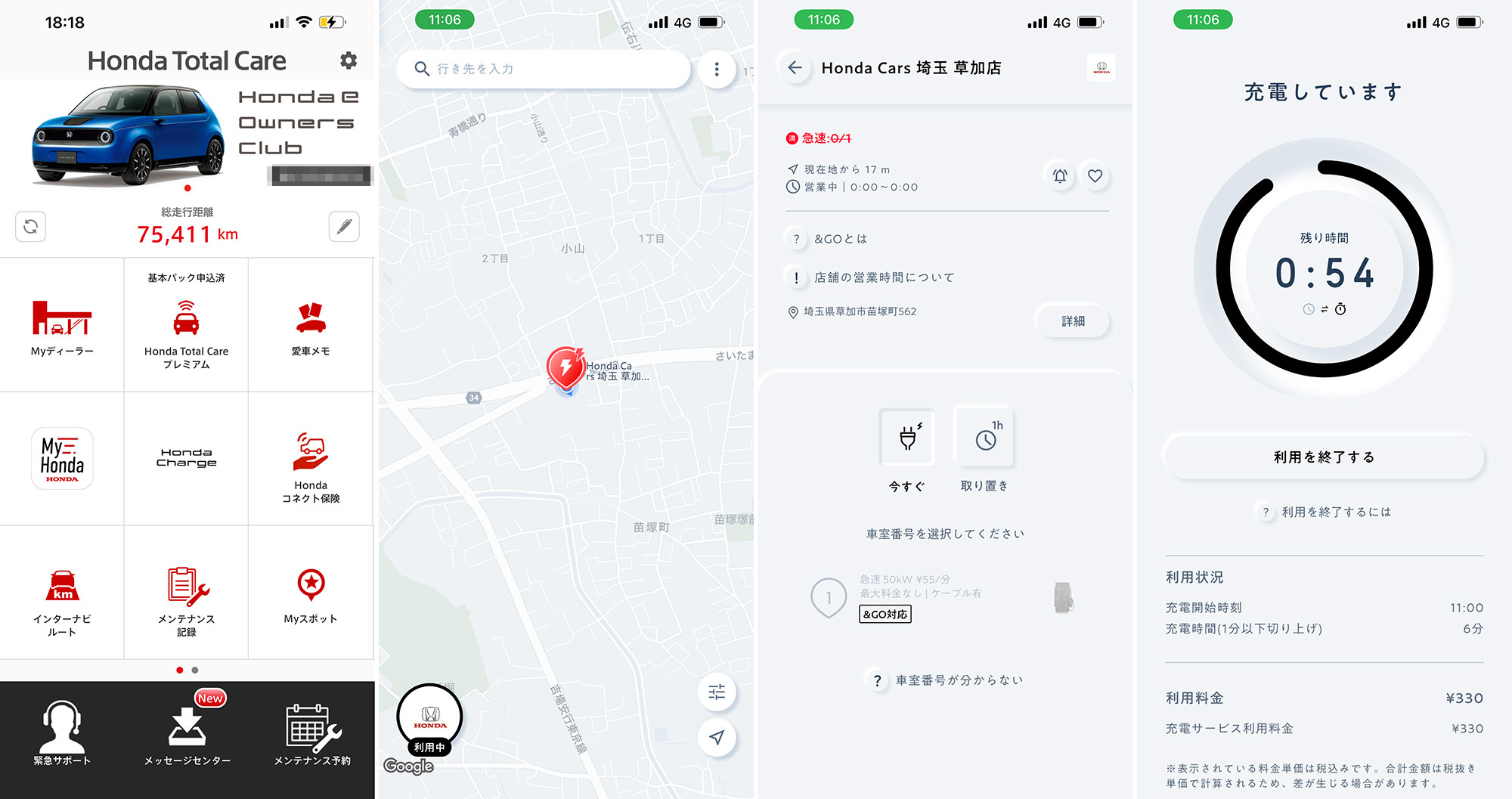

比較のために、マイカーのHonda eで、新設された黒い充電器を試してみました。これまでも使っていた「ホンダトータルケア(Honda Total Care)」というオーナー向けのアプリに「ホンダチャージ」というボタンが追加されていました。タップすると、ホンダチャージのアプリが開きます。マップ上で利用する充電器を選んで、またタップすると充電開始。充電中は画面上で利用状況がわかるようになっています。支払い方法としてクレジットカードを登録しておく必要がありますが、アプリの操作自体はわかりやすく、手順としても標準的。慣れればそんなに面倒臭くは感じないでしょう。

Honda e での充電手順、スマホ操作画面例。

ただ、これが「& GO」に対応している充電器と車(現在はまだ「N-ONE e:」だけ)なら、もっと簡単。事前の登録を済ませておけば、急速充電器からケーブルを引っ張り出して車にプラグを挿すだけで充電がスタート。終わればケーブルを片付けるだけ。あれこれスマホをいじくる必要もありません。

エンジン車にたとえると、セルフスタンドで、給油機のノズルを車に突っ込めばガソリンが出てきて、止めてノズルを戻したら勝手に清算が終わっている。そんな感じです。手軽さがわかってもらえるでしょうか。

やることがなさすぎて逆に不安になりそうですが、充電状況や料金などはホンダチャージのアプリを起動すれば確認できます。

プラゴのエンジニアにインタビュー

プラゴ取締役CTOの岡田侑弥さん。

難しいとされていたCHAdeMOでのプラグアンドチャージはどうやって可能になったのでしょうか。東京都品川区北品川のプラゴ本社で取材に応じてくれたのは、取締役CTO(最高技術責任者)の岡田侑弥さんです。

【プラゴのHP】

https://plugo.co.jp/

岡田さんは、慶応大理工学部卒のソフトウェアエンジニア。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が行なっているIT系人材の発掘・育成事業で、「未踏スーパークリエイタ」(2014年度)に認定された逸材です。株式会社メルカリなどのメガベンチャーでソフトウェア開発やプロダクトマネジメントを担当。スマホ決済システム「メルペイ」の開発にも携わっていたそうです。プラゴに転職したのは2021年。ヘッドハンティングかと思いきや、求人情報を見て応募したのだとか。

「自動車業界は未経験でしたが、インフラとソフトウェアのバランスが面白いと思えました。実家が不動産業で街づくりをしている会社なんです。一方で自分はずっとソフトウェアだけに取り組んできた。充電サービスというのは、充電網というインフラと、それを動かすためのソフトウェアが、私の中で綺麗に重なっているように見えたんです」

入社後に、予約(取り置き)のできる充電ネットワーク「Myプラゴ」に対応したアプリを開発。今回は、CHAdeMOのプラグアンドチャージをいち早く実現するなど、まさに「未踏」の分野を切り開いています。

通信規格によるPnC実現への障壁

まずは、プラグアンドチャージの技術について解説してもらいました。

「必要なのは、どの車が来たのかを間違えずに識別すること。車両識別番号(VIN)でも、それ以外のID(識別子)でもいいのですが、充電ケーブルをつないだときに、車が他とは重複しないIDを名乗るようにして、それを充電器側で読み取ります」

じつはこのID認証には、世界的に普及している方式があるそうです。ただ、通信量が多いことがCHAdeMOにとってネックだったとのこと。

「CHAdeMOは、国際標準規格のCAN(Controller Area Network)というプロトコルで通信をしていますが、大きなデータをやりとりすることに向いていません。一方でテスラのNACSや、欧米で主流になっているCCSは、PLC(Power Line Communication)という別の規格で通信をしています。先にNACSやCCSでプラグアンドチャージが実現したのですが、規格が違うCHAdeMOで通信の信頼性を担保しながら同じデータ量をやり取りすると、すごく時間がかかってしまう。プラグアンドチャージで認証が遅くなるのは本末転倒ですよね。世界で規格化された方式に対応することが困難だったので、CHAdeMOではできないという認識が広がってしまいました」

ただ、PLC通信でなくてもプラグアンドチャージは実現できるはず、と充電サービス事業者などでの研究開発は続いていたそうです。

「大切なのは、セキュリティーの担保です。不正防止のためにIDは改竄できないようにする。やり取りする情報を暗号化して外から読み取れないようにする必要もあります。それができるなら、欧米で規格化されたやり方でなくてもいい。私たちも2021年の終わりぐらいから研究を重ねてきました」

CHAdeMOでPnC実現の肝は協業の力

具体的にどんなやり方を検討したのかもお聞きしました。

ひとつはカメラでナンバープレートを読み取る方法。シンプルですね。ただカメラは高価なのがネック。インフラとして普及させるには、ハードウェアのコスト増はよろしくありません。

位置情報も考えたそうです。車のGPS情報を読み取ればいいのでは、と。でも、2台並んで同時に充電を始めたりするとややこしい。充電器と車の位置関係には誤差もあります。みんなが常に充電器に正対して駐車するわけではありません。

で、結局どうやって実現したか……というのは、技術の核心部なので内緒でしたが、ヒントはいただきました。

「弊社以外にもプラグアンドチャージの実現に取り組んできた充電サービス事業者は多いはずです。ただ単独では厳しいものがありました。今回は、利便性の高い充電サービス『ホンダチャージ』を一緒に作ろうということで、自動車メーカーのホンダさん、充電器を作っているダイヘンさんと、3社で協力する態勢が整ったのが大きかった。普通にビジネスをやっているだけでは難しい協業だったと思います」

2024年10月、プラグアンドチャージシステムの共同開発契約を締結したプラゴ 代表取締役CEO 大川直樹氏(左)と、Honda執行役常務の小澤学氏(右)。

【関連記事】

ホンダとEV用公共充電ネットワーク構築で協業/プラゴの大川社長に直撃インタビュー(2024年11月29日)

自動車メーカーと充電サービス事業者、充電器メーカーの連携こそ、日本初のサービスを誕生させることができた最大の理由だと岡田さんは振り返ります。

「対等なパートナーとして共同開発できたことがブレークスルーにつながりました。たとえば、こういう情報がほしいので信号を追加してくださいと要望することもできる。すごく自由度が上がって、急ピッチで開発が進みました」

認証のタイムラグを少なくするためには通信量を減らす必要があります。そのためにホンダのユーザー向けサービス「ホンダトータルケア」のデータも活用しているそうです。毎回毎回、充電器経由ですべての情報をやり取りしなくても、ホンダがすでに保有・管理しているユーザー情報を使って、紐付けが容易にできるようになった。これも充電サービス事業者単体では実現不可能で、連携によって可能になった仕組みだそうです。

どのメーカーのEVでもソフトウェア技術で対応可能

「『& GO』の特徴は、ハードウェアが増えていないことです。すべてソフトの世界で完結していて、だからこそ開発も早かったのですが、理論上はソフトウェアさえ作れば、どんな充電器にも、どんな車両にも適用できます。すでに設置済みの充電器でも、ソフトウェアのアップデートができる環境なら対応可能です」

その汎用性を活かして、「& GO」をユニバーサルサービスに広げていきたい、と岡田さんは語ります。

「利用できる車両も充電器も両輪で増やしていきたい。自動車メーカーさんにも充電サービス事業者さんにも、どんどん輪を広げたいと思っています。同時に『& GO』が競争力のあるシステムであり続けられるように、さらに認証速度を上げるとか、プラスアルファの体験を得られるようにするとか、今後も企業努力を重ねていきます」

対応する急速充電器を増やすのが課題

ホンダチャージの開発担当者は、先日の取材で、N-ONE e: 以降のEVについても「プラグアンドチャージを広げていきたい」と話していました。ホンダのEVでは「標準装備」になっていくはずです。

課題は対応する充電器が少ないことですが、岡田さんの話にあったように、設置済みの充電器であってもソフトウェアのアップデートでプラグアンドチャージができるようになるなら、充電サービス事業者同士の提携によって一挙に利用できるスポットが拡大する可能性もあります。

V2Gの実現にも重要な技術

じつはプラグアンドチャージは、電力網につないだEVを調整用の蓄電池として使う「V2G(Vehicle to Grid)」には必須の技術なのだとか。言われてみれば、電気が足りないときにEVから電力網に給電するとして、「いま電気が必要だからカードをかざしてください」というのは非現実的。充放電ケーブルにつないだ車が識別できていることが前提なんですね。

いずれはEVの標準装備になるのでしょう。どんなEVに乗っていても、どこの充電スポットでも、プラグをつなぐだけで充電が始まって、自動的に支払いも終わっている。そんな未来が、技術的にはもう達成可能になっているというのは、わくわくさせてくれます。

約1時間のインタビューで、一番印象的だったのは、岡田さんのこんな言葉でした。

「EVと充電は表裏でワンセット。自動車メーカーと充電サービス事業者が連携して情報交換をする事例がつくれたというのは、すごくいいことだと思っています」

いろんな意味で画期的なプロダクトなのだと実感できました。

取材・文/篠原 知存

コメント

コメント一覧 (2件)

私はプラグアンドチャージの実現はとても素晴らしい前進だと思っています。

記事に書かれているようなことはとても素晴らしいことだと本当に思っています。

しかし、私もピーターさんと一緒で、今はすでにNACSに力を入れた方が良いと思います。

CHAdeMOでこれ以上頑張るのは、方向性が違うと感じます。 いろんなCHAdeMOの弱点が克服されたとて、CHAdeMO搭載車両が、日本でしか使えない感じですと、車のメーカーも搭載するのにコストもかかりますし、いろいろ他にも不都合があると思っています。

極端かもしれませんが、日本でJ1772ですら無くしても良いと思っています。これからはNACSのみで、急速も普通充電も同じように繋げれた方が良いと思います。いつまでも急速と普通の2箇所で使い分けしなければならないというのも・いつまでも無駄なコストがかかっていると感じます。

それと車の給電口の位置も揃えておいた方が、設置位置や、ケーブルの長さも同じようにでき、テスラのスーパーチャージャーのようなケーブルの使用時や収納さえスマートになると思います。

充電口の位置によって、出入りのしにくい充電スポットはよくあります。

各社が現状の使いづらいCHAdeMO充電器を改良するために様々な工夫を重ねている点は評価します。しかし、私は日本もできるだけ早くテスラ方式(NACS規格)へ移行すべきだと考えます。すでに日本製EVの最大の弱点は、CHAdeMO規格を採用している点にあると思います。

CHAdeMOの充電コネクターは、誰が見ても設計が古く、重くて扱いにくい上に、充電器本体との互換性にも多くの問題があります。今後、日米間の非関税障壁の一つとして、米国からCHAdeMO規格の是正を求める動きが出てくることは十分に予想されます。

日本は戦略的に日米で充電規格を統一し、関税率の引き下げを通じて日本から米国へのEV輸出を促進する努力をすべきです。もはや日本がCHAdeMO規格に固執する理由は全くありません。