9月に発売されたホンダの軽乗用電気自動車(EV)『N-ONE e:』で、東京=箱根を日帰りドライブしました。同社の『Honda e』に4年半乗っている筆者は、先進運転支援機能の挙動や充電性能にホンダEVの進化を実感。なにより、好電費に驚かされたのでした。

『N-VAN e:』と同じ東京=箱根のコースを試乗

今回ドライブする『N-ONE e:』は、ホンダ広報からお借りした試乗車です。埼玉県和光市にあるホンダの施設まで借り出しに行きました。いいデザインというのが初見の印象。動画や写真は目にしていましたが、下ぶくれフェースは親近感抜群。しっかりふんばってくれる感じも漂わせています。

グレードは車載ナビやアルミホイールが標準装備の「e: L」で、車体色はプラチナホワイトパール。試乗にあたって選んだ目的地は、神奈川県箱根町の芦ノ湖です。EVsmartブログでは昨年、木野さんが寄本編集長と一緒に、同じプラットフォームを採用した軽商用EV『N-VAN e:』で東京=箱根を往復して、電費や充電性能をテストしています。同じコースをたどって、データを参考にさせてもらうことにしました。

今回のゴール写真。

【N-VAN e:試乗レポート】

ホンダ『N-VAN e:』試乗記【木野龍逸/前編】電池残量も回生量も見えないのが少し残念(2024年11月28日)

ホンダ『N-VAN e:』試乗記【木野龍逸/後編】実質的なバッテリー容量は22kWh程度か?(2024年12月2日)

ということで目指すは芦ノ湖畔にある箱根駅伝ミュージアム。箱根駅伝の往路ゴール・復路スタート地点ですね。木野さんたちは、都内から約98km走ったそうです。和光市でルート検索すると少し遠かったので、約100kmの距離になるまで近づいてから、トリップメーターをリセットして、計測をスタートしました。

先進運転支援のフィーリングに進化を実感

後席も使いやすそうな印象でした。

一般道をたどって東京ICから東名高速道路へ。さらに小田原厚木道路を箱根口ICまで走り、国道1号線の駅伝コースを登ります。木野チームのN-VAN e:と同じように東名高速では80km/h、小田原厚木道路では70km/h(制限速度)をキープします。外気温は16℃前後で、個人的にはエアコン不要でしたが、N-VAN e:と同条件にするために、オート23℃をつけっぱなしで走行しました。

最初に説明しておくと、筆者のマイカーはホンダ初の量産BEVであるHonda eです。4年半で走行距離は約7万7000km。普段は買い物や送迎などに使っていて、時々ロングドライブにも出かけます。N-VAN e:も試乗したことはありますが、長距離も急速充電も試していません。ということで、ホンダのEVに対する印象はHonda eがベースになっていることをご了承ください。

そんな私がN-ONE e:をドライブして、真っ先に「進化してる!」と感じたのは、アダプティブクルーズコントロール(ACC)です。東名高速では、横浜青葉ICあたりから断続的な渋滞にハマってしまったのですが、前車追従がブラッシュアップされた印象です。

Honda eは、ちょっと前車との距離が空くとグッと加速してすぐブレーキ、みたいな挙動を示すのですが、N-ONE e:は、うまく車間距離を取りつつスムーズな走行を見せてくれます。ガンガン距離を詰めるタイプのドライバーには物足りないかもしれませんが、自分の走り方に近いとストレスが減りますね。

車線維持支援システム(LKAS)も、学習を積んだようです。Honda eでは機能がオフになるようなRきつめのカーブでもしっかりレーンキープします。ただ、一発で舵角を決めてくれるわけでなく、修正を続けるので微妙にゆらゆらして、自分でハンドルを切った方が気持ちよくは走れますけど。

N-VAN e: より改善されたという電費の良さも納得

電費も良好。ワンボックス型で空気抵抗の大きいN-VAN e:から一充電航続可能距離が20%近く伸びたと聞いていましたが、表示される平均電費は上昇の一途。東名高速の横浜青葉ICあたりで10.3km/kWhまで回復。箱根口ICで小田原厚木道路を降りた時点では10.9km/kWhに達していました。測定開始時に148kmだった航続可能距離も全然減らなくて、80kmほど走ってきたのにまだ129km残っています。

航続可能距離の数値がバグっているのは平均電費が伸びたゆえで、もちろん電池は減っています。91%だった充電率(SOC)は、箱根口で57%になっていました。

往路5区の激坂を気持ちよく快走!

ここからは激坂の箱根駅伝往路5区。とはいうものの、ゴールまでは残り約20km。楽々と到着できそうです。電池に余裕もあるし、道路も空いていたので、ちょっと元気めにワインディングを楽しませてもらいます。

EVらしく微速からでもトルクが得られて、激坂のタイトコーナーでかなり減速しても、気持ちよく立ち上がってくれます。ハイペースで走っても、エンジン音で鳥や虫の声が消えたりしないのもいいところ。

シングルペダルコントロールも試しました。アクセルを緩めればブレーキがかかって、そのまま離せば完全停止します。加減速がペダルひとつで自由自在になるのは、やっぱり気持ちいい。これもEVならではの楽しさですね。

とはいえオーバーペースには要注意。減速が足りずにブレーキを踏んでシングルペダルじゃなくなる場面も。タイヤも細身ですし、設定された制動力の範囲内で楽しむぐらいがちょうどいいと思います。

初冠雪の富士山が絶景でした。

芦ノ湖畔では、白く彩られた富士山が出迎えてくれました。帰宅後にニュースで知りましたが、ちょうどこの日が初冠雪だったようです。都内から約108km走って箱根駅伝ミュージアムに到着時の平均電費は8.7km/kWh、航続可能距離は残り60kmでした。ほぼ同じルートを満充電から走った木野チームのN-VAN e:は残り18kmまで減っていたそうなので、やはり電費には差があります。

ただし、こちらがソロドライブなのは考慮する必要があります。そもそもN-ONE e:は、N-VAN e:より約40kg軽量化されていますし、二人乗りだったN-VAN e:は、たぶん100kg以上重かったのでは。

芦ノ湖到着時のメーター表示。

湖畔は観光客で賑わっていて、あまり撮影向きではなかったので、もう少し登って大観山展望台まで足を伸ばすことにしました。これもSOCに余裕があったからできること。白い帽子をかぶった富士山(冒頭写真)は、じつにフォトジェニックでした。

【復路】大磯PAは楽勝、海老名SAでもまだ余裕

東名横浜まで一気に駆け抜けました。

帰り道ですが、木野チームのN-VAN e:は航続可能距離の表示が18kmなのに37kmも先の大磯PAを目指して、SOCゼロ%でギリギリ到着しています。が、EVを知り尽くした二人だからできる芸当で、良い子は真似しちゃいけません。

ただ、今日のN-ONE e:は、大観山まで登ってもSOCを28%、航続可能距離も40km残しているので、大磯PAは楽勝すぎて面白くありません。約50km先の海老名SAを目指すことにしました。下り基調なので届くはずです。

アネスト岩田 ターンパイク箱根をスイーッと下って、小田原厚木道路から東名高速へ。大磯PAを通り過ぎ、海老名SAでもSOCにはまだ余裕が……。そこで、もっと電池を減らして実効充電量や充電効率を測ってみることにしました。目指したのは、アプリ上でリアルタイムに充電出力をチェックできるPower Xの急速充電器です。東名高速の横浜町田ICを降りてすぐのBMW/MINI 東名横浜に設置されています。

途中、SOC15%でオレンジ色の充電残量警告灯が点きました。これは想定内。よく走っているルートで起伏も少ないので、問題ありません。こういうとき、残量が明確にわかる「%」表示はいいですね。BMW/MINI 東名横浜に到着時のSOCは4%でした。

急速充電性能はほぼカタログ通り

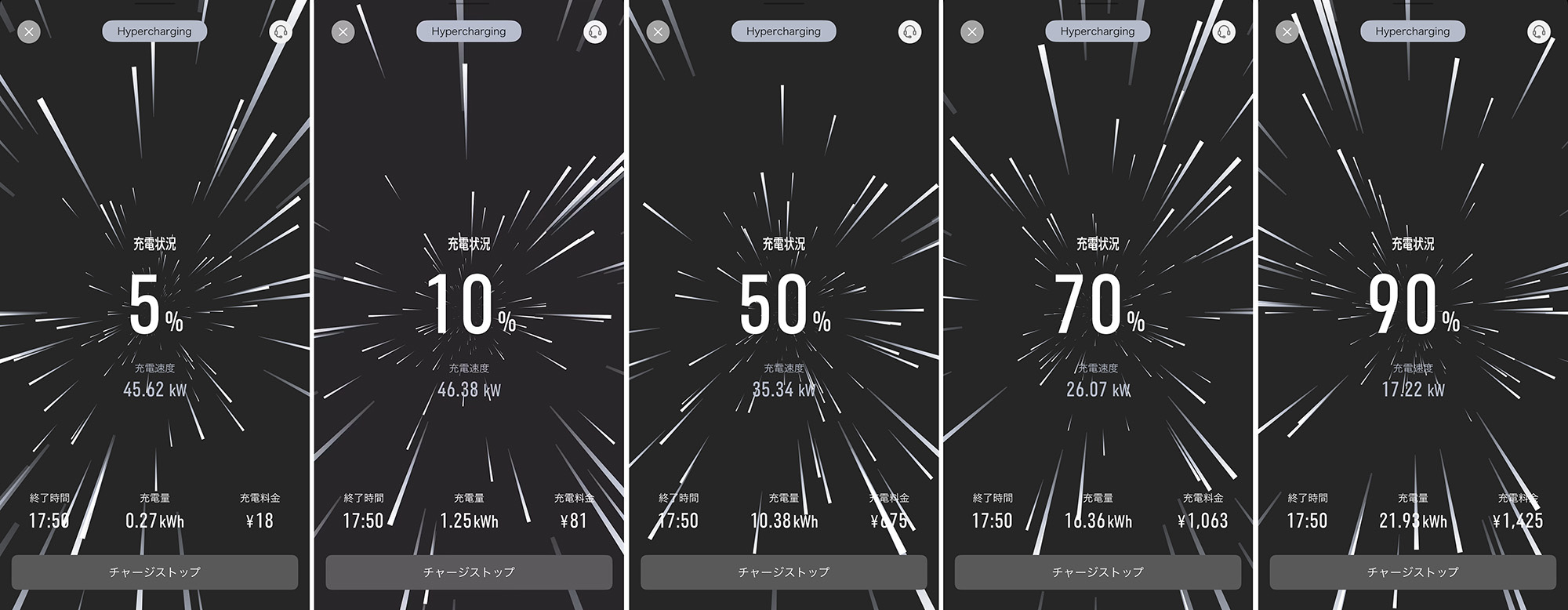

充電中のアプリ画面。%の下に表示された充電速度が注目ポイント。

Power Xは、First会員(筆者は会員になっています)なら75分まで充電できます。今回は閉店時間が迫っていたので、45分充電を選択。充電開始から30分で、SOCは75%まで回復しました。N-ONE e:のカタログには、急速充電は「警告点灯から80%まで約30分」という表記がありますが、ほぼ偽りなしと言えそうです。

45分後に充電を終えた時の充電量は22.33kWhで、SOCは91%まで回復しました。充電出力(受け入れ電力)は、アプリ画面を見ていると、SOC40%あたりまで40kW以上をキープ、SOC60%でも30kWで入っていました。私のHonda eは、低SOCからだと40kW台でスタートするものの、SOC30%前後で約30kW、60%あたりで約20kWと、かなり急に充電の効率が落ちます。N-ONE e:は、低下率が緩やかになっています。充電の高性能化は素直に歓迎したいところです。

今回の結果からN-ONE e:の実効バッテリー容量をざっくり計算してみました。SOC4→91%で22.33kWhなので、0→100%は25.67kWhと推計できます。もちろん、気温やバッテリー温度などによる誤差もありますし、たった1回の試算でしかありません。でも、カタログ値(29.6kWh)に対して約9割の実効容量というのは、それほどズレてはいないのでは。オーナーのみなさん、ロングドライブの参考にしてもらえれば幸いです。

さらに電費を伸ばす走りを試してみた

それにしても好電費です。測定開始から約200km走って平均電費は9.7km/kWh。箱根の山を登って戻ってきたというのに優秀ですよね。そこで、どこまで電費が伸びるか試してみることにしました。まずはエアコンをオフ。制限速度をしっかり守って、低電費走行をサポートしてくれるという「ECON」モードも活用します。

電費を意識して運転する時、筆者がよく見ているのは瞬間電費の表示です。Honda eでは横長のバーで表示されるのですが、なるべく右側にバーが伸びるようにアクセルをコントロールしています。N-ONE e:も同じ表示なので、初ドライブでも違和感なく活用できました。

Honda eとは微妙な違いもありました。数字が増えていたのです。Honda eとN-VAN e:は、中央が7で右端が14なのに、N-ONE e:は8と16(単位はkm/kWh)。「Japan Mobility Show 2025」の会場でたまたまN-ONE e:の開発担当者にお会いできたので、表示の変更について聞いてみたところ、Honda eやN-VAN e:のままだと、バーがよく動く場所が右に寄りすぎるのだそうです。なるほど。それだけ電費が向上しているということですね。

その日は都内の自宅まで戻り、翌日も省電費運転で東京都内をあちこち走りました。家族を送っていったり、とある場所での用事に乗っていったり、首都高も使いました。普通の「街乗り」で、ストップ・アンド・ゴーの繰り返しです。夕方に和光市まで走って、次の人のために近くのディーラーで充電して返却。Power Xで充電してから試乗終了までに約130km走行して、平均電費は……なんと12.2km/kWhでした。

驚きました。Honda eでも、ジャパンEVラリー白馬のときに「WLTCモード値チャレンジ」をやって、12km/kWh超えをマークしたことはありますが、長野から東京へ下り坂多めの参考記録。今回のように都内でちょい乗りを繰り返したら平均は8km/kWh台です。N-ONE e:は、かなりの省電費EVのようです。

実効バッテリー容量を先ほどの推計値としてこの電費を当てはめると、一充電走行距離は313.2kmに達する計算になります。カタログ上の航続可能距離(WLTCモード)は295kmで、一般にはWLTCモードの8掛けが実数と言われたりしますが、カタログ値を超えるのも簡単かも。機会があれば確かめたいですね。

改めてV2Lを試してみたいと思います。

じつは今回、いろいろと事情があって、N-ONE e:のチャームポイントである「プラグアンドチャージ」を試すことができませんでした。そこでホンダ広報さんにお願いして、もう一度お借りすることに。試乗記第2弾では、気になっていたV2Lの使い心地も確かめたいと思っています。

取材・文/篠原 知存

コメント

コメント一覧 (5件)

「東京=箱根を往復〜12km/kWh超の好電費」。せっかくエアコン使用と不使用の2パターンで検証しているのに、タイトルは不使用パターンだけを採用するのは正確ではない感じがしますね。

軽EVなのにバッテリーが大きくなって、しかも少し軽く高さも抑えての電費、とても良いですね。

それにしても電費のバーの表示14や16km/kWhまでのメーターがあるんですね・いいですね。

私のは12km/kWhまでしかなく、棒グラフで横に履歴が並ぶ表示で、平坦な田舎道ならずっと上限で、そんな道を遠出で走っていたら毎月の平均が13km/kWh、EVを購入後の初年度の冬はEVにビビりすぎて、暖房を大幅に減らして最低でも11km/kWh出てました。

今は、図太くなり、タイヤも静かなタイプにして電費も落ち着いてきましたが、メーターは16km/kWhぐらいほしいです。目的地までは下り気味立った場合も参考になりますので

そしてネタですが、ふと妄想で6km/kWhぐらいの電費の車と比較して、バッテリー40kWhぐらいだと思うと楽しかったですね。

2点コメントします。

(1)「急速充電性能はほぼカタログ通り」の第2段落の下から2行目の「充電の効率」と言う表現。

他の方も記載されていますが、「充電の効率」と言うワードは、みんカラなどに投稿している「クルマ好きオッサン個人の素人ブログ」ならともかく、『文章を投稿することで報酬を得ている「物書き」が投稿した文章』と考えれば相応しくない表現だと思います。

報酬を得ている「物書き」ならば、誰が見ても誤解を生まない言葉の選択をお願いします。

(2)「12km/kWh超の好電費」

「個人的にはエアコン不要でしたが、N-VAN e:と同条件にするために、オート23℃をつけっぱなしで走行」した時の値ですよね?

2025年11月21日に最初の投稿をされているということは、走行した日の空調での駆動用電池からの電力消費はほぼゼロと言って良い状態だと思います。

N-VAN e:の暖房は、ZE0リーフ、HA3Wアイ・ミーブ、ミニキャブMiEVバン&トラック等でも使用された電気温水式なので、冬期に我慢せずに暖房を使用して10年以上前の既出の旧世代BEVと比べて暖房での駆動用電池からの電力消費が低減されているのか否かの記載が無ければ、(1)で記載した「クルマ好きオッサン個人の素人ブログ」と内容的に大きく違わない印象を受けます。

何度かお伝えしていますが、「充電効率」という言葉には別の意味がありますので、単に「充電電力」と表記していただきたいです。

yukibonさん

コメントありがとうございます。

そしてDMでのレクチャー、深謝いたします!

いつもながらめっちゃ勉強になります。引き続きご指導よろしくお願いします。

文中では「効率」という言葉を、一定の時間や費用を使って得られる対価や効果という意味で使っていて、「別の意味」というのがよくわからなかったのですが、説明いただいて疑問が氷解しました。

電気自動車界隈では、充電効率(正確には充放電効率)は、充電のために投入したエネルギーに対して、放電で取り出すことのできたエネルギー量を指す、とのこと。

読者のみなさま、本文では一般的な意味で「効率」と使っている、とご理解いただければ幸いです。今後、気をつけて使うようにしますね。