製薬会社のアストラゼネカが、日本で使っている営業車を100%電気自動車(EV)に転換する取り組み。後編では寒冷地の札幌でEVを実際に使っている営業担当者の声を聞きました。創意工夫と前向きな気持ちでEV化を進めていることが見えてきます。

EV保有率0.7%の日本でEV100%を目指すアストラゼネカ

日本の自動車保有台数は2024年10月末時点で約8300万台です。では電気自動車(EV)がどうなっているかというと、次世代自動車振興センターによれば2023年時点で56万1735台で、これに2024年の新車販売台数約5万7000台を加えると、約62万台になります。つまり今のところ、全自動車保有台数に占めるEVの割合は約0.7%にしかなりません。なんとも弱々しい数字です。

新車販売台数のEV比率は、2024年は登録車のうち1.4%でした。軽自動車では、EV販売台数のほとんどを占めていると思われる日産『サクラ』でも約2万3000台で、軽自動車全体の約1.5%です。

そんな泣ける状況の中、自社保有の営業車を「100%EV」にすることを目指しているのが、英国に本拠を置く製薬会社のアストラゼネカです。営業車全体で約2000台のうち、すでに約7割にあたる約1400台をEVに転換しています。

前編では、アストラゼネカが気候変動について健康に悪影響を与える重大な問題と捉えて、脱炭素を事業計画に組み込んで対策を進めていること、課題解決手段のひとつとしてEV導入を進めていることなどを紹介しました。

【関連記事】

EV100%を目指すアストラゼネカの挑戦【前編】約2000台の社用車をEVにする理由(2025年1月27日)

EVを実際に使いながら見えてきた難題が寒冷地への導入でした。後編では、実際に札幌でEVを使っている営業担当者(MR)に、寒冷地でEVを使うことの実感や工夫を伺いました。

EVは前向きに受け入れることができた

お話を伺った方は、医薬品業界でいう医薬情報担当者(MR)として医療機関などを巡る外回りを担当している島田龍男さんです。島田さんのMR歴は26年以上になるそうです。

北海道勤務は6年前からで、EVに乗り換える前はスバルの四輪駆動車(ハイブリッド車)に乗っていました。EVに切り替わったのは昨年(2024年)10月からで、EVに乗ったのはこの時が初めてだったそうです。

現在の車はスバル『ソルテラ』です。バッテリー容量は71.4kWhと多いし四輪駆動モデルです。とはいえ、初めてEVに触れた島田さんに不安はなかったのでしょうか。

「自分自身でももともとEVに興味はありましたし、脱炭素目標の『アンビション・ゼロカーボン』という会社の方針を理解していたので、目標達成に向けての取り組みとしてEV導入を前向きに受け取りました」(島田さん)

アストラゼネカの吉越悦史執行役員・CFO(最高財務責任者)はEV導入に関する講演などで、導入に際しては気候変動問題への理解、そして会社として脱炭素に取り組むことの意義について、営業担当の社員に理解してもらうことが重要と話していました。

2024年10月31日に開催されたクライメートグループ主催のカンファレンス(関連記事)で講演する吉越氏。

また充電と給油の違いなどから時間の使い方も変わってくるので、「営業担当社員自身に納得してやってもらうところが大きなチャレンジ」だと強調していました。最初から「前向きに受け取った」という島田さんの言葉からは、こうした会社の取り組みが浸透していることを感じました。

EV配車が決まってから、自宅周辺の充電環境を調査

島田さんの担当エリアは札幌市周辺で、走行距離はおおむね1日に20~30kmとのこと。時折は100km程度の走行距離になることもあるそうですが、充電をする回数は1週間に1~2回程度で済んでいるそうです。

それでも、EVで営業する準備は事前に進めていたようです。充電は夜間の普通充電を中心に運用しています。納車前からEVの視点で生活環境を調査し、自宅の近くに普通充電器を設置している自動車販売店を見つけ、夜間でも充電しながら停めておけるので、今のところ、とくに不便は感じていないとのこと。ただ、EVに乗り替える前は数カ月間かけて、近くにある充電スポットや、利用頻度などを確認したそうです。

「充電器があっても他の車が使っていたら充電できないので、どのくらいの頻度で使われているのか、興味を持って確認していました。あそこはいつも車が止まっているな、とか」と島田さん。自宅周辺には自動車ディーラーが多く、普通充電器だけでなく急速充電器もあります。今のところ、夜間の普通充電だけでこと足りているのでまだ使ったことはないそうですが「EVを使いこなすためにも充電スポットの情報にも留意しておくことが大切だと気がつきました」とのこと。

日常的にEVを使いこなすためには、エンジン車とは異なる「常識」を理解して、充電プランなどを想定しておくことが大切です。給油とは異なるために最初は戸惑うこともあるでしょうが、慣れてしまえば給油よりも手間が掛からない一面もあります。EVの使い勝手には、実際に使ってみなければわからないことが少なくありません。

「ガソリン車の給油より、EVの充電には時間がかかりますし場所も限られています。そこはやっぱり違いを感じます。でも悪い意味ではなくて、単にEVかガソリン車かという、車の種類の違いだと思えるようになりました。EVでも仕事への影響が少なくなるように充電のスケジュールを考えるなど計画性を持って動けば、札幌だから使えないとかいうことはありません」(島田さん)

また島田さんは、EVを使う時にはいつも、SOCが50%を下回らないようにしているそうです。「災害への備えというばかりでなく、リスク管理としてガソリン車の時から気をつけていることです。何かあっても大丈夫と思えるくらいには電気を蓄えておこうという意味で、50%を下回らないように充電しています」とのこと。ソルテラは外部給電も備えているので、何かの際に使える電気を残しておくのは賢明です。また、日常的なEV運用としても余裕を持って50〜80%程度のSOCで運用するのはスマートなEV活用法といえるでしょう。

充電時間の使い方に「プランB」を用意

一方で、同じ北海道でも1日の走行距離が平均的に100kmを超えるのが、同じMRの菊地遥さんです。菊地さんは走行距離が長いため、島田さんとはまた違う印象を持っているようです。

まず違うのが充電の頻度。菊地さんは1日の走行距離が100~150kmになることもあるため、ほとんど毎日、充電しているそうです。

ここでわかってきた問題が、急速充電によって1日に30分なり1時間なりの時間が取られることでした。この時間に何もしないと、いたずらに業務時間が伸びることになります。時間を無駄にしないために充電の間に車内でオンライン会議や事務作業をするのですが、「充電を兼ねた作業をどのタイミングで入れるかという計画性が重要になります」と菊地さんは言います。

さらに、「充電場所に行った時に別の車がいた場合、さらに30分がプラスされてしまうので、時間や残量に余裕をもって充電を計画し、充電待ちに遭遇した場合は予定を変えるための『プランB』を持っておく」という新たな習慣を身に付けたそうです。

「EVを使う中で、自分の中で何か新しい視点が生まれたようです。これはビジネスキャリアにとっても有意義な能力の底上げになっているのではないかと思いました」と、菊地さんは実感を説明してくださいました。

寒冷地では走行可能距離が短くなる?

ところで、気温が低いと一充電走行距離が短くなるといった寒冷地での問題はどうなのでしょうか。アストラゼネカは北海道で数台のEVを導入しているほか、東北以南の日本海側や信州などにかけての雪の多い地域でも試験的に少数のEVを運用しています。

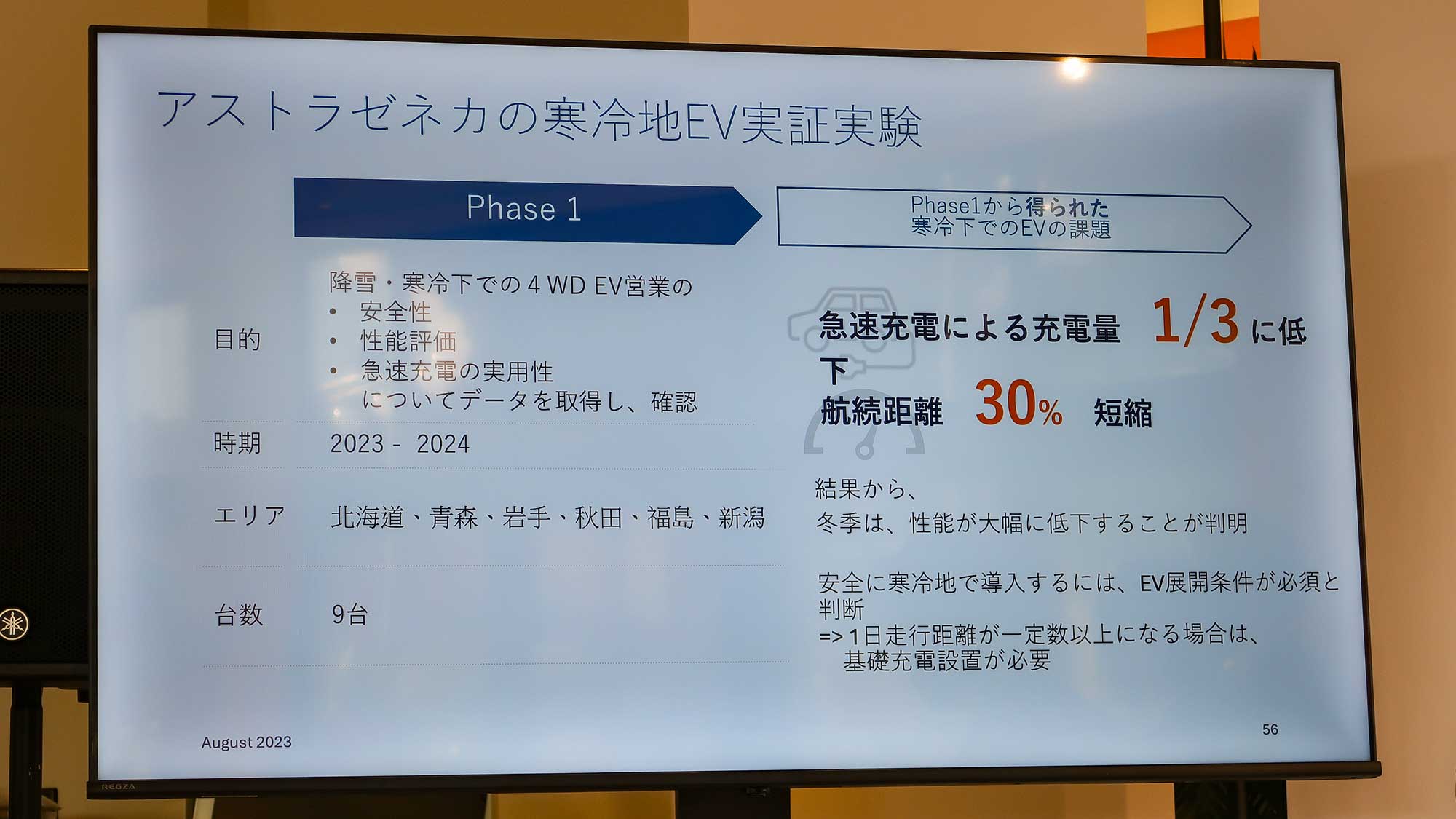

アストラゼネカの吉越CFOは先日開催されたパワーエックスとの発表会のプレゼンテーションで、寒冷地でEVのパフォーマンスが顕著に低下することを指摘していました。

吉越さんによれば、2024年に第一段階として寒冷地に9台の四輪駆動のEVを導入してパイロット運用をしたそうです。そこで分かったのは、夏であれば30分の急速充電で約150kmを走ることができるのに対し、冬になると50km程度しか走行できないということでした。満充電からの走行距離は、約3割低下したそうです。

気温、というよりもバッテリー温度が過度に低ければ急速充電時の受け入れ電力は下がります。充電開始時間に合わせてプレヒーティングできればいいのでしょうが、それが可能な車種は多くありません。ちなみにソルテラは2023年10月の仕様変更で、冷感時に駆動用バッテリーの暖気性能を改善し急速充電性能を向上させています。アストラゼネカのEV導入に大きな力になってくれるのではないでしょうか。

基礎充電の拡充に精力的に取り組む

とはいえ、寒冷地とそれ以外の地域で同じ性能になるわけではありません。EVにすることで労働効率に地域差ができるのは好ましいことではありません。吉越さんは「これは予想以上に深刻な問題でした。そこで、月極駐車場のオーナーにお願いして基礎充電と経路充電を組み合わせることを考えました」と、現在の取り組みについて説明しました。

とはいえ、当初は「9割の方に断られました」とのこと。日本の現状を考えるとさもありなんです。それでも、気候変動問題のこと、会社として脱炭素に取り組んでいること、アストラゼネカがなぜEV導入を進めているのかなどについて粘り強く説明し、これまでに5割ほどの同意を得ることができたと言います。賃貸駐車場が多く、またEVや集合住宅などにおける充電設備の普及率が低い日本の現状を考えると、この取り組みには敬服するしかありません。

なお、基礎充電なら各地の営業所を使えばいいのでは、という意見も出そうですが、アストラゼネカはMRの労働環境の改善を目指し、2021年4月までに本社機能などを除いた全営業所を閉鎖しています。こうした事情を考えると、基礎充電環境の拡充はアストラゼネカにとって喫緊の課題と言えそうです。

営業車の全てをEVに入れ替えるという前代未聞の挑戦をしているアストラゼネカの取り組みは、一企業というだけでなく、日本社会にとって重要な先例になるのは間違いありません。導入済みの約1400台から得られるデータや、そのユーザーの体験、EVへの思いは貴重な財産です。

最後に、MRの島田さんから聞いた印象的なひと言を紹介しておきます。

「事務所への通勤がなくなったら働き方が変わったように、車が変わったら仕事のスケジュールも変わります。それは今までの常識にとらわれることなく、より良い方向に考え方を変えていくということなのかなと思っています」

貴重な先例を有効に生かして、日本のEV普及が進むことを期待したいです。

取材・文/木野 龍逸

コメント

コメント一覧 (1件)

アストラゼネカさんのような企業が増えることが大事だと記事を読んで感じました。もし可能であれば、アストラゼネカのような薬屋さんから働きかけて、病院の普通充電スポットをもっと増やしてほしいです。普通の外来患者でも診察して治療受けて処方箋出てくるのに1時間くらいはかかりますし、検査や手術とかなら尚更。薬屋さんも営業や打ち合わせ中に充電できたら効率的ですよねきっと。