ヒョンデのコンパクトEV『インスター』に、大阪から横浜まで試乗することができました。結果をひと言で言えば「文句なし」です。走りヨシ、電費ヨシで、急速充電性能も満足。ほぼ手放しでハナマルをつけられます。試乗レポートをお伝えします。

コンパクトEVの長距離試乗にワクワク

4月に発売されたヒョンデ・モビリティ・ジャパン(HMJ)のコンパクトEV(電気自動車)『インスター』に長距離試乗ができました。待ちに待った小型EVの試乗です。もう期待感しかありません。

ロングドライブは大阪からスタート。

試乗ルートは、HMJが大阪市の心斎橋にオープンしたカスタマーエクスペリエンスセンター大阪(CXC大阪)から、滋賀県大津市の近江神宮へ。さらに宿泊した草津駅前のホテル(宿泊時の充電はなし)を経由して、神奈川県横浜市にあるCXC横浜までの約500km。幸い天気予報は晴れ、気温も夏日になる寸前で、なかなか良好なコンディションです。

試乗車は、ADAS、シートのベンチレーション、(暖かいので使いませんが)シートヒーター、ナビベースの運転支援などフル装備のグレード「Lounge(ラウンジ)」です。

●ヒョンデ『INSTER(インスター)』のグレードと価格

Casual(カジュアル)/バッテリー容量:42kWh 284万9000円(税込)

Voyage(ボヤージュ)/バッテリー容量:49kWh 335万5000円(税込)

Lounge(ラウンジ)/バッテリー容量:49kWh 357万5000円(税込)

今回の試乗で確認したかった主なポイントは、インスターの電費と充電性能でした。小型EVなので実電費は良さそうですが、高速道路の120km/h区間でどうなるかを見たかったのと、実際の急速充電性能です。

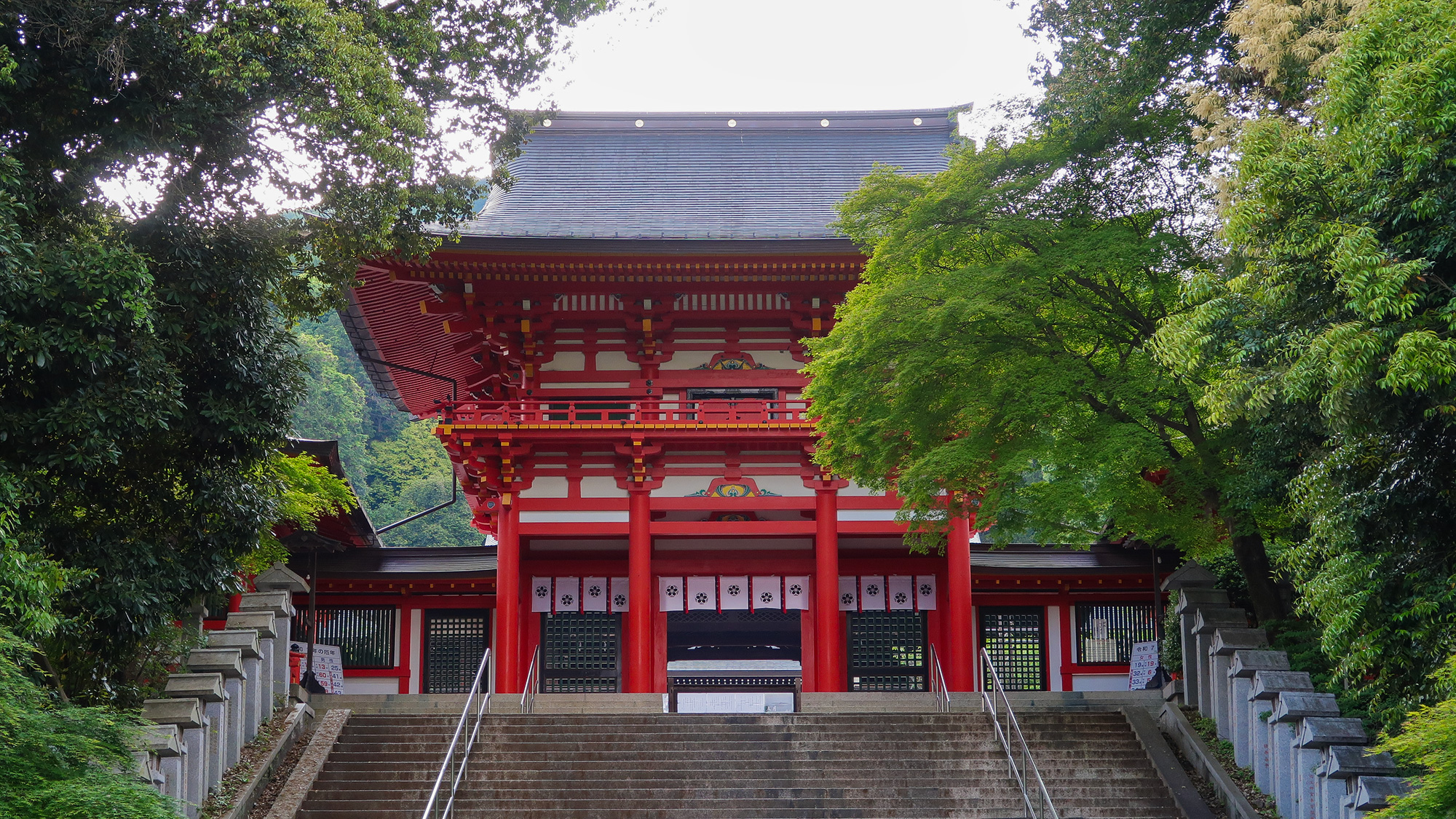

ということで、オープニングセレモニー(関連記事)が開催されたCXC大阪を出発したのは午後4時半。まず目指したのは、滋賀県大津市の近江神宮です。漫画「ちはやふる」で有名になった百人一首かるた大会の会場で、象徴的な朱色の楼門を見たかったからでした。個人的な趣味です。

近江神宮で道中無事を祈る

一度訪ねてみたかった近江神宮。

心斎橋から近江神宮までは、たいした渋滞もなく、約1時間で到着。午後6時までの参拝時間に間に合いました。近江神宮は想像していたよりもこじんまりした社でした。でも山の中腹に建てられた楼門、拝殿は、思わず居住まいを正してしまう荘厳な雰囲気で、なんかもう、いろいろな神さまがいそうでした。

道中安全、無病息災、商売繁盛と山盛りの願い事をし、せっかくなのでおみくじを引いてみると、「大吉」でした。幸先がいいです。

参拝を済ませて、近江神宮から宿泊地の滋賀県草津市へ。心斎橋から草津までの走行距離は約79kmでした。高速道路が約65km、一般道が約14kmです。大阪からの高速道路は都市高速なので、ほぼ80km/h巡航でした。ここまでの電費は、8.4km/kWh。走行モードは「ノーマル」です。軽EVだと電費が10km/kWh前後になることもありますが、小型EVとしては十分に良好な電費だと思います。

アクセルを踏めばEVならではの気持ちいい加速をしますが、前の車について行くような走り方なら踏み込む必要はありません。同乗者が気持ち悪くなるような運転をしなければ、好電費は確実だと思いました。

回生ブレーキは、パドルシフトでコントロールもできますが、基本的には「オート」にしていました。オートだと、前方の車を検知して、自動で減速から完全停止までします。

一般道ではオートの減速感が、とても快適でした。減速のタイミングや減速の強さが、おおむね自分の想定と合っていたからです。アクセルから足を離すと、前が開いていればスーっとコースティングする感触があり、適度なタイミングで回生ブレーキによる減速が始まります。

メーター右下部に回生ブレーキの状況が表示されます。

この制御にはBMWのEVを思い出しました。BMWの自動追尾、自動減速はとても優秀なのですが、インスターはそれに匹敵すると思います。運転支援の優劣は、ハードもさることながら、結局はソフトウエアの調整をどこまで突き詰めるかによります。インスターの運転支援の熟成度の高さは、車の基本性能に対するヒョンデの姿勢や経験値のレベルの高さを表しているのかもしれません。

信頼感高いADASで渋滞の中でも負担少ない

草津で一泊した翌朝は、朝6時過ぎに出発しました。目標は150kW急速充電器が設置されている新東名駿河湾沼津SA上り線までの332kmです。

そう考えていたのですが、出発時のSOCは81%、航続可能距離は317km。これはさすがに厳しいと思い、駿河湾沼津SAの手前で、なおかつ150kW器がある清水PAに目的地を設定しました。あとはバッテリー残量とメーターに表示される航続可能距離を見ながら、場合によっては浜松SAで補充電することにしました。

高速道路に入ってしばらくすると、目的地までの距離と航続可能距離の差が縮まってきました。出発時に30km以上あったのが、三重県に入る頃には20km前後のギャップで推移しはじめました。

さらに進むと、名古屋の手前で新名神高速道路が渋滞。でも先進運転支援装置(ADAS)のおかげで、脚がつらずに済みました。インスターのADASは、渋滞の中で停止しても、前の車が動けば自動で再発進します。

少し気になったのは、高速走行中に前方が渋滞していた場合に、減速のタイミングが少し遅いと感じたことでした。一般道で回生オート使用時の減速はとても優秀なのですが、ACC(アダプティブクルーズコントロール)を使っていると回生オートは機能しません。ACCを使い減速Gが大きくなりがちな高速道路での急な渋滞時には、自分でブレーキを踏んだ方が安心です。もちろん、ちゃんと前を見て運転すればいいだけですが、ACCでも少し早めに前方の車の減速を検知できると、なおいいかなと思いました。

SOC3%で清水PAに到着

浜松SA上り線の充電スポット。

新名神を抜けて新東名に入った頃、清水PAまでの距離と、メーターパネルに表示される航続可能距離が同じくらいになったため、120km/h区間に入ることも考えて浜松SAで少しだけ充電することに。

到着すると、充電中のEVは1台もいなかったので、150kW器のケーブルにつないでカードをタッチ。ところが充電器がうんともすんとも言いません。充電コネクターを差し直したり、2口あるもうひとつのコネクターにしてみたりしたのですが、なぜかカード認証の段階で反応しません。仕方がないので90kW器に移動すると、一発で充電開始しました。

不思議です。後でアプリの「高速充電なび」を見ていたら、150kW器が使用中になっていたので、故障でもなかったようです。何が起きていたのか分かっていません(編集部注:その後、浜松SA上り線の150kW器はカード認証機能が「故障中」というアナウンスがありました)。

さて、90kW器での充電は、開始5分で充電出力は約63kWになり、SOCは26%から34%に回復。メーター表示上の航続可能距離は123kmと、清水PAまでの85.7kmをだいぶ上回ったところで充電を途中停止し、再スタートしました。

この後、清水PAに向かう途中、バッテリー残量が20%、10%になったところで残量警告の表示が出ました。航続可能距離に10km程度の余裕はありましたが、念のため速度を100km/hに下げて走ります。

最終的に、清水PA到着時のSOCは3%で、航続可能距離は8kmでした。自分で自分を褒めてみました。

清水PA到着時。

計算上の最大受入電力を実現

清水PAに新設された150kW器で充電。(冒頭写真も)

清水PAの150kW器では、充電開始から10分で77kWまで出力が上昇。さらにブーストモードが効いている5分間(150kW器のブーストモードでは、15分経過すると最大90kWに制限されます)で瞬間的な出力は79kWまで上がりました。

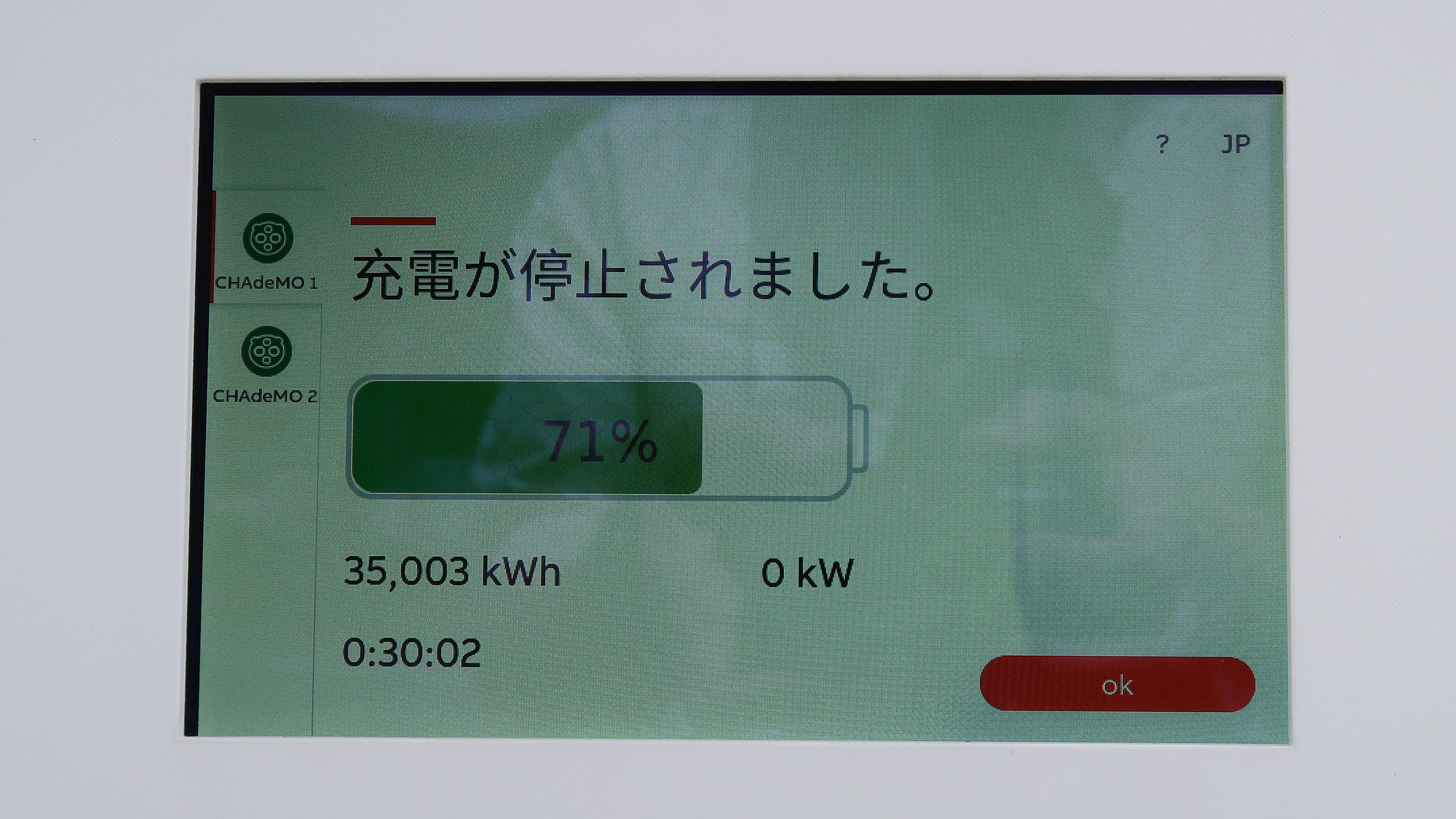

最終的に30分間の充電で約35kWhが入り、SOCは3%から71%になりました。航続可能距離は253kmまで増えたので、表示上は245km分が充電できたことになります。なんの問題がありましょうや、です。

インスターはバッテリー容量49kWhのラウンジとボヤージュの総電圧が310V、最大受入電流が238Aなので、受入可能な出力は単純計算で最大73.78kWになります。

一方、CHAdeMO規格の急速充電器は、150kW器が最大450V/350Aなので、計算上はインスターの上限値いっぱい、約74kWまで出力が上がることになります。また90kW器なら最大450V/200Aなので、上限は約62kW(310V×200A)になります。

実際には充電が進むとバッテリー電圧が定格よりも上がるので、今回は計算上の上限74kWを超えて79kWまで出ました。ブーストモード終了後も64〜69kWの出力で充電できました。上々です。

一体、公称のバッテリー容量ってなに?

公表されているEVのバッテリー搭載容量は多くの場合、実際の容量ではありません。バッテリー保護や回生ブレーキの受入のために、車のSOC表示の上下に余裕を持たせています。グロス(搭載容量)とネット(ユーザーが実際に使える容量)の違いです。余裕の幅はメーカーによって様々ですが、実際の搭載容量よりも、ユーザーが実際に使うことができる容量が少ないのが普通です。中にはBYDのように余裕を持たせていないメーカーもありますが。

ユーザー視点でネットを推計するには、急速充電で充電できた電力量と「%=SOC」で計算します。と、今回のインスターの充電結果を計算してみると、ちょっとビックリの数字が出ました。

インスターでの急速充電結果は、前述したように30分の充電で約35kWhが入り、SOCは3%から71%に回復しました。ここからバッテリーの搭載容量を逆算すると、約51.5kWhになります。公称値の49kWhより多いです。なんか、うれしいです。

EVのバッテリー容量の表示方法には、実は基準がありません。測定は各メーカーが独自に行っています。この点、明確な基準がある電費とは違います。とは言え、公称電費から逆算しても実際のバッテリー容量は算出できません。WLTCの評価手法の関係で消費電力が多くなるためです。

このあたりの統一基準がほしいところですが、これはまた別の話。今は、インスターのバッテリー容量が謎に多くて、ちょっと微笑ましいということだけ、触れておきたいと思います。

120km/h走行ではさすがに電費低下

もう一点、今回の試乗で確認したかったのが、120km/h巡航での電費です。今回は新東名の浜松SAから御殿場ジャンクションまで、約120kmで試してみました。渋滞はなく、大型トラックに前を阻まれたりする減速を除けば、順調に走ることができました。

この区間の電費は、浜松SAから清水PAまでは6km/kWhで、清水PAから御殿場は上り勾配もあるため5.4km/kWhになりました。

それでもその後の下りでは、制限速度が80〜100km/hになったこともあり電費が改善。御殿場から海老名SAまでの約60kmは10.3km/kWhでした。

試乗したインスターを返却したカスタマーエクスペリエンスセンター横浜到着時のSOCは36%。余裕です。

インスターのラウンジとボヤージュは、駆動システムの最高出力が85kWと、『KONA(コナ)』や『IONIQ(アイオニック) 5』などの上位モデルに比べて低めです。その分、高速走行では電費が厳しくなる可能性があります。

逆に速度が上がらない一般道は、インスターの車重が1360〜1400kgなので、1650〜1790kgのコナよりも軽快に走れるだろうし、電費も良くなると思います。

急速充電器は90kWか、150kWか

さて、大阪から横浜までの試乗で、インスターの「基本性能については否の打ちどころが無い」というのが、率直な感想でした。デザインなどの好みはあるでしょうが、EVとしてというよりも、一般的な自動車として高い能力を持っていると思います。

このサイズ感でこの性能のEVは、本来なら日本メーカーが先に出していてもいいと思うのですが、そこが、伸びている国と落ちてきている国の差でしょうか。欧州にも遅れをとっているし、国産メーカーの将来が不安です。

さて、最後になりましたが、急速充電器についてちょっと「お?」と思うことがあったので付記しておきたいと思います。

今回、インスターは150kW器で充電した場合に、ブーストモードで約18kWhが入ったのは素晴らしかったです。でも考えてみると、90kWになった後の15分間で約16kWhが入っています。だとすると、90kW器30分の充電で30kWh程度は入るとも考えられます。

こうなると、インスターにとって150kW器が必要なのかどうか、微妙な感じがします。1割ほどの差は大きいという声も出そうですがが、インフラ側のコストの違いとバランスが悪いです。ただし、最近増えている90kWの複数口器はこれまたブーストモードで15分経過後は最大50kW(125A)に落ちるのが残念なところで「余計なブーストモードがなければ」という前提ではありますが。

利用料金は多くの場合、90kW器でも150kW器でも同じです。設置コストを考えると料金に差が出てきそうなものですが、今はそうなっていません。だから少しでも早く、少しでも多く入る方を選ぶのは自然です。

たとえば、浜松SA上り線には最大150kWが2口と、最大90kWが6口設置されています。90kW以下でもいいから、EV普及に合わせてしっかり口数が増えていくのが安心という見方もあるように思います。

一方で充電インフラの普及を考えると、設置コストの違いは大きな影響があります。それなら、150kW器と90kW器の利用料金に違いがあってもいいのではないかなあと、ふと思いました。まあ現状は、150kW器でも15分で90kWに落ちるし、充電するEVの台数が増えれば出力が落ちるので、料金に差をつけるのも難しそうですが。

それに資金が潤沢にあれば150kWを増やした方がいいし、将来的にバッテリーの受入可能出力が大きくなって、2Cとか3Cとか10Cとかで充電できるような市販EVが増えるかもしれないので、充電器の出力は大きいにこしたことはないのかもしれません。

でも同時に、おそらく市場の中心を担うと考えられる小型EVにとってのインフラの最適解も、考えた方がいいのではないかとも思いました。個人の感想ですが。

そんな、変数が多くて正解の出なさそうな小難しいことにまで思いが広がったのが、インスターでした。商品の質が上がると、周辺環境のことにまで気が回ってしまうようです。なにはともあれ、インスターが「今年の1台」になる可能性はとても高いと思ったのでした。

大阪〜横浜 電費記録

| 5月14日 | 区間距離 | 区間電費 | SOC | 航続可能距離 |

|---|---|---|---|---|

| CXC大阪 | 0km | 99% | 361km | |

| 近江神宮 | 64.1km | 8.3km/kWh | 85% | 322km |

| 草津駅 | 14.5km | 8.5km/kWh | 81% | 317km |

| 5月15日 | ||||

| 草津駅 | 0km | |||

| 浜松SA着 | 198.8km | 7.5km/kWh | 26% | 90km |

| 浜松SA発 | 34% | 123km | ||

| 清水PA着 | 84.8km | 6.0km/kWh | 3% | 8km |

| 清水PA発 | 71% | 253km | ||

| CXC横浜 | 133.2km | 7.8km/kWh | 36% | 117km |

| 合計 | 495.6km | 7.36km/kWh | ||

取材・文/木野 龍逸

コメント

コメント一覧 (2件)

取材時はカード認証で充電しています。

記事中で紹介している高速道路SAPAのe-Mobility Power設置の急速充電器については、充電器に表示されている二次元バーコードを読み取って、比較的手軽にビジター充電を行うことも可能です。

<参考サイト>

https://www.e-mobipower.co.jp/driver/visitor-use/

高速の充電器は、全てカード充電ですか、、ビジター充電器有るのですが?