1月末から2月上旬にかけてBYD『SEAL(シール)』AWDで、厳寒環境でのEV性能や北海道の充電インフラを調査してきました。昨年はモデルYで実施した「北海道遠征」。今年の第一弾レポートはさいたま市から日本最北端の宗谷岬までの充電や電費などに注目して紹介します。

フェリーは使わず陸路で宗谷岬を目指す

今年も北海道への上陸は、首都圏から北海道への自動車旅で一般的な大洗(茨城県)〜苫小牧間のフェリーは利用せず、基本的に陸路を走行しました。ただし、津軽海峡に橋やトンネルはないので青森港から函館港のフェリーを利用。函館から日本最北端の宗谷岬を目指すという行程です。

スタートのさいたま市から青森港まではおよそ700km、函館から宗谷岬は650km程度で、全行程は片道約1350kmになります。日本列島のおよそ半分を一気に走り抜ける超長距離走行。しかも1月末の厳寒環境下でEVにとっては非常に厳しい走行条件となることから、電費性能や冬場における充電スピードの低下などのリアルはどうなのか。順を追ってレポートしたいと思います。

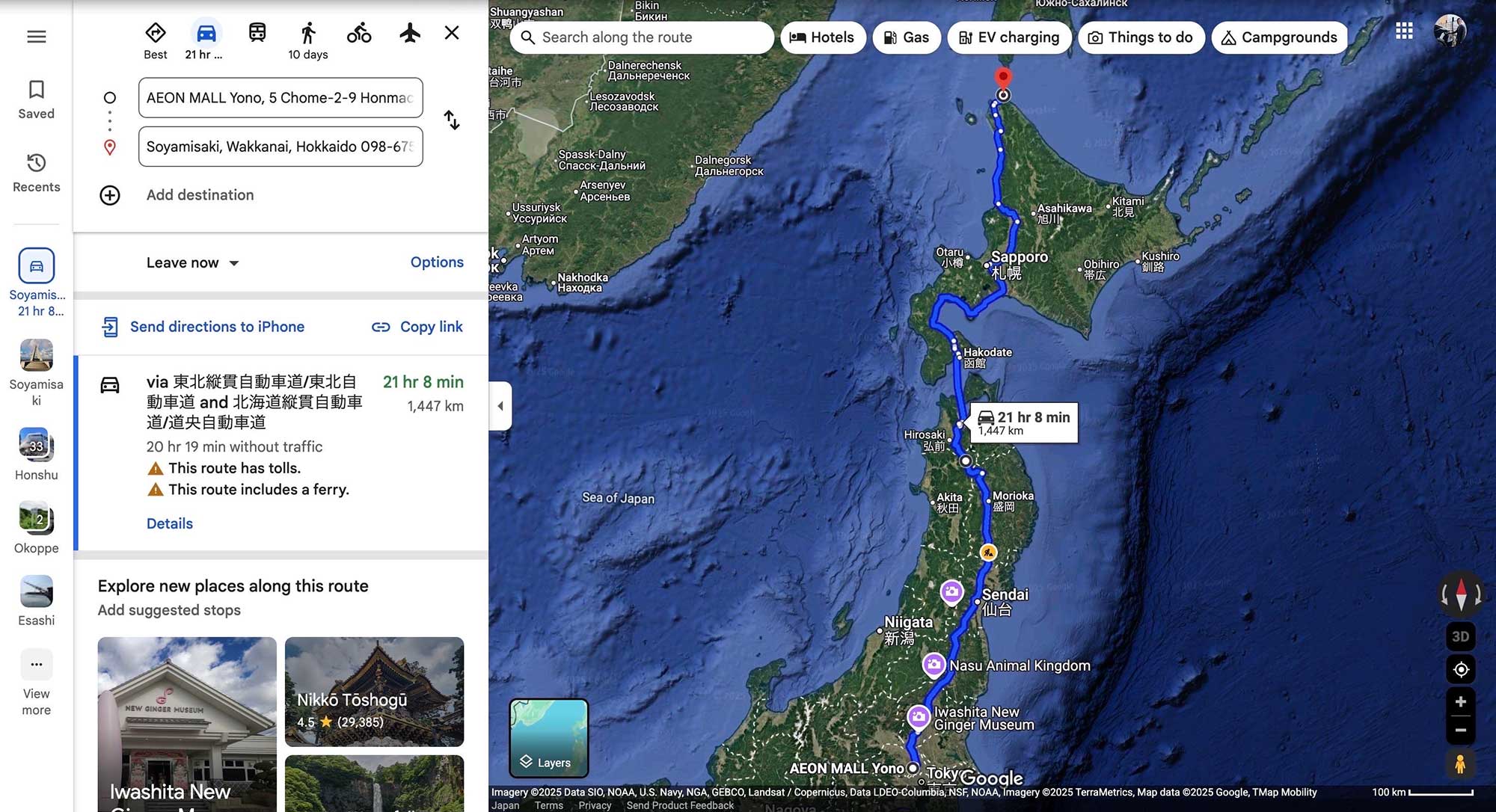

今回の走行ルート(Googleマップ)。

【走行結果①】さいたま市街(イオンモール与野)→安達太良SA(90kW充電器)

●走行距離:233.1km

●消費電力量:92.7%→10.7%

●平均電費:284.1Wh/km(3.52km/kWh)

●外気温(埼玉→安達太良SA):3℃→0℃(最低マイナス3℃)

一回目の充電スポットは安達太良SAです。2本出し90kW級急速充電器が2台設置されています。実は安達太良SAから55km先の国見SAには150kW充電器が新設されており、シールの最大充電対応出力が105kWであることから、国見SAに直接向かう計画でした。ところが想定よりも電費が伸びませんでした。4km/kWh(250Wh/km)を切ってしまっており国見SAまでは届かなかったということです。走行条件は以下のような状況です。

・追い越しを含めて制限速度の最大10%までを許容。

・暖房は23〜24℃でオートに設定。

・紫波SAまではノーマルモード、紫波SA以降は降雪のためスノーモードで走行。

ということで、真冬の東北道走行で電費が厳しい結果は、昨年のモデルYパフォーマンスの北海道遠征時(関連記事)と同様です。ちなみにモデルYは埼玉→仙台間の電費が4.9km/kWh(204Wh/km)でした。SUVよりも電費が有利となるはずのセダンということを踏まえるとシールの電費の低さは気になります。

150kW充電器の方が充電時間を短縮できるので、国見SAに到着できるだけの最低限の充電を行って先に進みます。

【走行結果②】安達太良SA→国見SA(150kW充電器)

●走行距離:55.5km

●消費電力量:25.6%→7.0%

●平均電費:270.3Wh/km(3.70km/kWh)

●外気温(安達太良SA→国見SA):マイナス1℃→マイナス1℃(最低マイナス2℃)

安達太良SAでは最低限の充電としたので7%で到着。150kW級急速充電器と90kW級急速充電器の2台が設置され、それぞれ2本出しなので合計4台のEVが同時充電できます。国見SAは東京から約300km。大容量バッテリーを搭載して150kW級の急速充電に対応するEVにとって、仙台以北への経路充電スポットとしてちょうどいい距離感です。

外気温が氷点下以下であったものの、シールは最初から105kWの充電出力が確認できました。一方でシールの理想状態での充電カーブと比較するとやや早いSOC50%台で充電出力が低下するという挙動が確認されました。バッテリー温度を確認すると52℃に達しており、海外のレビューなどを複数確認する限り、バッテリー温度による充電出力の制限がかかった模様です。

夏場にシールRWDで長距離検証した際は、150kW充電器と高速走行を繰り返しても充電出力制限はありませんでした。これは推測とはなりますが、BYDはエアコン冷媒をバッテリー温調に使用しており、もしかしたらエアコンは暖房を使用しながらバッテリーは冷却するという相反する要求によって、バッテリー冷却性能がわずかに低下した可能性などが考えられそうです。とはいえ、SOC50%台まで105kWで安定し、その後も約70kWで充電できており、ストレスを感じるまでには至りませんでした。

【走行結果③】国見SA→紫波SA(50kW充電器)

●走行距離:207.4km

●消費電力量:99.0%→32.4%

●平均電費:265.3Wh/km(3.77km/kWh)

●外気温(国見SA→紫波SA):マイナス1℃→0℃(最低マイナス3℃)

東北道SAPAでも高出力複数口化が進展

国見SAで99%までガッツリ充電した理由は、この日の時点ではまだ、国見以北の東北道SAPAに90kW級以上の急速充電器が存在しなかったからです。その一方で写真後方に写っている通り、紫波SAは検証当時、90kW充電器の設置工事が進められており、実際に北海道から帰ってくる際には上下線ともに稼働がスタートしていました。

e-Mobility Power(eMP)とNEXCO各社では、高速道路SAPAの急速充電器について高出力複数口化を着実に進めています。2025年2月下旬時点での東北自動車道の90kW以上の急速充電器の設置状況をまとめておきます。

| SAPA名 | 設置充電器出力(ストール数) |

|---|---|

| 東北自動車道 下り線 | |

| 羽生PA | 150kW(2)/90kW(2) |

| 那須高原SA | 150kW(2)/90kW(4) |

| 安積PA | 90kW(2) |

| 安達太良SA | 90kW(4) |

| 国見SA | 150kW(2)/90kW(2) |

| 菅生SA | 90kW(2) |

| 紫波SA | 90kW(2) |

| 東北自動車道 上り線 | |

| 紫波SA | 90kW(2) |

| 菅生SA | 90kW(2) |

| 国見SA | 150kW(2)/90kW(2) |

| 安達太良SA | 90kW(4) |

| 安積PA | 90kW(2) |

| 那須高原SA | 150kW(2)/90kW(4) |

| 羽生PA | 150kW(2)/90kW(2) |

| 蓮田SA | 90kW(6) |

この通り、東京=岩手間は90kW級以上の急速充電器が一気に充実してきました。しかも各充電ステーションで複数台のEVが同時に充電できるため、充電待ちの可能性が低くなっています。私は2014年からEVに乗って当時から東北道も運転したことがありますが、その際は40〜50kW充電器が1基のみでした。それを考えるとこの数年で充電インフラが大きく進化した様子を本当に実感します。eMPさん、NEXCOさん、ありがとうございます!

【走行結果④】紫波SA→日産青森販売 青森西バイパス店(50kW充電器)

●走行距離:196.4km

●消費電力量:77.3%→2.7%

●平均電費:303.9Wh/km(3.29km/kWh)

●外気温(紫波SA→青森市街):0℃→0℃(最低マイナス8℃)

紫波SA以降は雪になりました。特に青森県に入るまでは降雪が強まったこともあり、スノーモードをオンにしました。それもあってか、この区間は約3.29km/kWh(303.9Wh/km)と想定をかなり下回る電費となりました。

実は昨年、モデルYで電欠した青森の日産ディーラーをリベンジのためにあえて目的地にしたのですが、今回はなんとかSOC2.7%で到着することができました。充電プラグの固着(凍結)もなく充電することができて一安心。フェリーの時間が迫っていたこともあり最低限充電してフェリーに乗船。いざ北海道へ。

一般道走行では氷点下でも電費が改善

【走行結果⑤】函館市街→日産プリンス札幌販売 白石支店(90kW充電器)

●走行距離:250.2km

●消費電力量:90.0%→30.9%

●平均電費:189.0Wh/km(5.29km/kWh)

●外気温(函館市街→札幌市街):2℃→0℃(最低マイナス9℃)

北海道の玄関口である函館に上陸しました。函館市街には90kWが1カ所、150kWがカ所設置されています。フェリーを下りた後、市街の急速充電器でSOC90%ほどまで充電を行って一気に札幌方面へ。

ルートは道央自動車道を使わずにニセコ、倶知安経由で中山峠から札幌市街に突入します。道央自動車道の場合、冬季は制限速度が50km/h制限であり、さらに室蘭、苫小牧経由と海沿いを迂回する形になるため走行距離が大幅に伸びてしまいます。よって冬季は下道ルートの方がコスパとタイパが高いのです。

そして注目は5km/kWhを超えてきた 電費です。大半が乾燥路面で信号の少ない郊外走行、その上昼間は太陽光のおかげで暖房消費量が抑制できたことなどによって、東北道と比較しても大幅に電費が改善しています。やはりシールAWDは時速100km/hというような高速走行では電費性能が落ちるようです。

※札幌市街には90kW充電器が多数設置されています。今回使用した白石支店は1ストールバージョンの90kW充電器であり、途中EVが来て充電出力が半減する心配がありません。

【走行結果⑥】日産プリンス札幌販売 白石支店→旭川日産自動車 稚内店(50kW充電器)

●走行距離:318.2km

●消費電力量:99.0%→24.0%

●平均電費:188.3Wh/km(5.31km/kWh)

●外気温(函館市街→札幌市街):0℃→マイナス1℃(最低マイナス12℃)

ついに宗谷岬に最も近い街である稚内に到着しました。稚内には24時間使用可能な急速充電器が2カ所あります。半径数十キロには急速充電器が存在しない街であり、冬場であることを加味すると、かなり余裕を持った充電残量マネージメントが必要です。

毎年お世話になっている日産ディーラーで充電しましたが、シールは約47kWで充電できていました。実感としてシールに50kW充電器は力不足なのですが、それでも要求電圧が420Vと高めなので50kW充電器のスペックを最大限発揮してくれます。もちろん寒さによる充電出力制限も全く問題ありません。

宗谷岬からは稚内には戻らずにオホーツク海を南下する予定だったため、ここでしっかり充電を行って宗谷岬を目指しました。

真冬でも安心の走行性能を確認

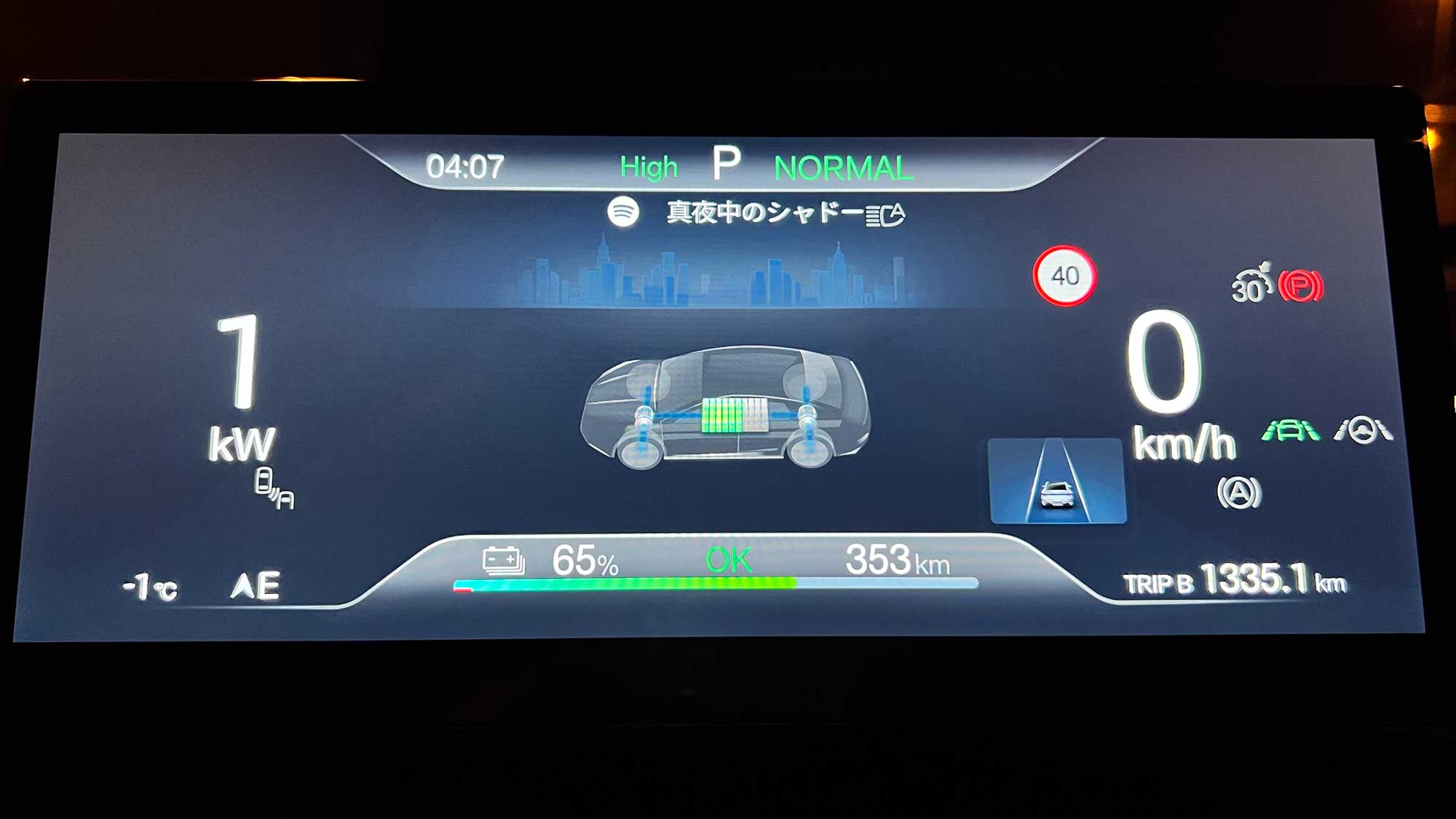

【走行結果総括】さいたま市街→宗谷岬

●走行距離:1335.1km

●充電回数:6回

●平均電費:約232.3Wh/km(約4.30km/kWh)

ついにさいたま市を出発してから1335kmを経て、日本最北端である宗谷岬に4年連続5回目の走破を果たしました。全行程の平均電費はおよそ4.3km/kWhと、真冬の北海道という点を踏まえても、想定よりやや悪い結果に留まりました。

とはいえ北海道上陸後の電費は悪くなく、やはり高速道路での高速走行が最も電費に影響を与えるのではないかと推測できます。また夏場に検証したRWDグレードの電費が期待以上だったことを踏まえると、AWDグレードの高速走行の効率が低いのではないかとも考えられます。前輪側のモーターは誘導モーターなので高速巡航においては駆動していないはずですが、もしかしたら時速100kmほどになると駆動している可能性も捨てきれません。いずれにしてもBYDとしては高速巡航における電費性能の改善が今後の課題であると感じました。

その一方で、充電性能は比較的安定していました。北海道遠征中様々なシチュエーションで急速充電を行いましたが、特にマイナス20度の環境下に一晩車両を駐車しておき、そこから高速道路を使わずに長距離移動した後に150kW急速充電を行っても、充電開始直後でも70kW以上を発揮しながら、充電開始10分程度で105kWのフルスピードに到達(充電器到着時点のバッテリー温度は12℃。105kWに到達したのが17℃)しました。

バッテリー温度のプレコンディショニング機能は実装されていないことで充電速度が出ないことを懸念していましたが、真冬の北海道においても必要にして十分な急速充電性能であると言えそうです。

さらに北海道遠征中に感心したのがAWDグレードのみに実装されているiTAC(Intelligent Torque Adaption Control)です。これはスリップ検知時に前後左右輪のトルク配分を瞬時に最適にコントロールする機能で、特に凍結坂道発進時やアイスバーン走行時など、明確に姿勢の安定性が向上しました。真冬の北海道では深雪(新雪)、圧雪、アイスバーン(場合によってはブラックアイスバーン)、吹き溜まり、ザクザク道路など、あらゆる走行シチュエーションに次々と対応することが求められますが、スノーモードと併用することで安定した走行性能を発揮していました。

ただし、シールAWDは2210kgと重量級であり、坂道の下りでは四駆だろうがスノーモードだろうがiTACだろうが関係なく滑り落ちていくので、スピードを落として最新の注意を払う必要があります。上り坂はトラクション制御がより緻密なEVに分があるでしょう。でも、下り坂は車両重量が増しがちなEVにとっては不利な状況と言えるのかもしれません。フットブレーキやエンジンブレーキよりも安定して減速してくれる回生ブレーキを上手く活用しながら、慎重に走るのが鉄則だと感じます。

いずれにしても今回の北海道遠征では約6500km走行して、中国製EVの冬季EV性能を徹底検証することができました。遠征レポートの続編では北海道で私が購入していた日産リーフを運用する私の父親との車中泊テストやリーフの電池劣化率、および真冬の北海道におけるリーフ運用のリアルな経験談。さらには旭川や中標津のEVオーナーによるリアルなEV運用の経験談などをレポートする予定です。

取材・文/高橋 優(EVネイティブ ※YouTubeチャンネル)

コメント

コメント一覧 (6件)

羽生はSAではなくPAでは?

EVさいたま さま、ご指摘ありがとうございます。

修正します。

BEVとICEVの実質的な電費/燃費コストの計算については、それぞれに電気料金とガソリン料金(とその変動)が介在するので、相互の比較が難しいですね。

それらのパラメーターを考慮して自分で燃費計算早見表のようなものをエクセルで作ってみると、単位走行距離あたりのコスト(電気代またはガソリン代)として客観的な比較が簡単にできることがわかります。残念なことにその結果の表(あるいは画像等)をここに貼り付ける方法がわかりません。

仕方がないので、ごく限られたBEVの経験例(テスラ・モデル3)を以下にお示しすると、

夏期月間平均電費コスト:

7.5km/KWh (=133Wh/km) = ¥2.1/km(¥16/KWhの場合)

= ¥3.8/km (¥30/KWhの場合)

冬期月間平均電費コスト:

6.5km/KWh (=154Wh/km) = ¥2.5/km(¥16/KWhの場合)

= ¥4.6/km (¥30/KWhの場合)

となります。

これは自宅充電を想定したものです。

外出先の急速充電(¥16~100/KWh:無料もあるが)の場合はそれ相応になります。

ICEVについては、仮に実質的な年間平均燃費を20km/Lまたは25km/Lとするならば(プリウスクラス相当?)、対応する燃費コストとしては、

20km/L = ¥8.5/km(¥170/Lの場合)

= ¥9.5/km (¥190/Lの場合)

25km/L = ¥6.8/km(¥170/Lの場合)

= ¥7.6/km (¥190/Lの場合)

となります。

ICEVの平均燃費については季節変動を含めて経験的には良く分からないので、あくまで仮の数字ということでご了解ください。

面白い記事だと思うが肝心のそれぞれ1回の充電にかかった時間、充電費用が分からないとEV車の良さやガソリン車との比較が出来ない。そこが1番知りたい。

かるく暗算しただけですが、30円kwhだと18kmLのガソリン車と同じくらいの燃料代ですね。

ちなみに電気代にはまだ、道路財源的な物は課されて無い上に、補助金付けでこのコスパなので、このあたりが廃止されたり課税されるだけで割高になります。ガソリンは1/3以上が税金ですから。

BEVが気になるガソリン車乗りとして電費の数字がイマイチピンとこない。ガソリン換算したらとか、ガソリン・電気の金額を揃えた場合の消費量の金額とか具体的な比較が欲しい。