日本国内で市販されているさまざまなEVで名物企画の「1000kmチャレンジ」を重ねているEVネイティブこと高橋優氏。おもな公共用急速充電器ネットワークについて、極限のロングドライブを繰り返す中で体験し実感した、2025年の現時点における懸念や課題を提言します。

日本国内で整備が進む急速充電サービスの強みや懸念を整理

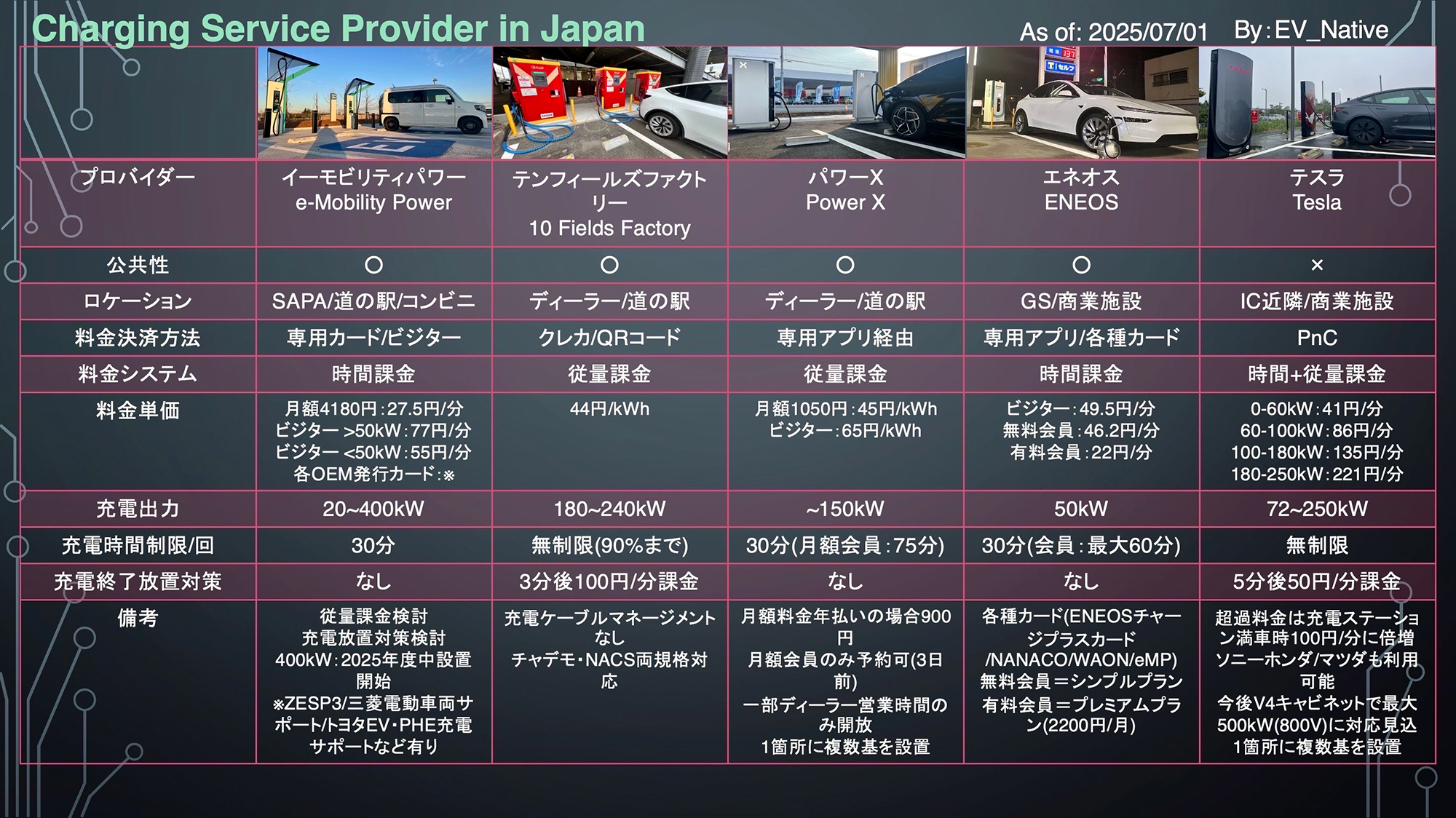

現在、日本国内ではさまざまな充電サービスプロバイダー(事業者)による急速充電ネットワークの拡充が進んでいます。それぞれの急速充電器の使用方法や充電器の性能、料金設定や設置場所についてまとめながら、1000kmチャレンジなどのロングドライブで実感した、各サービスの強みや懸念点をまとめてみようと思います。

※冒頭写真は青いマルチと呼ばれる最大90kW×6口の充電器が設置されたeMPのステーション(東北道蓮田SA上り線)。

e-Mobility Power の急速充電器を賢く活用する方法

まず、e-Mobility Power(イーモビリティパワー、以下eMP)の急速充電インフラです。eMPは名実ともに日本最大の充電サービスプロバイダーとして、とくに高速道路上に設置されているほぼ全ての急速充電器を運営しており、遠出の際にeMPの充電ネットワークを使ったことがないというユーザーは少ないと思います。

ただし、充電規格はチャデモ規格しか採用していないため、テスラ車が採用(今後はマツダから発売されるEVなども搭載予定)するNACS規格では別途チャデモアダプターを使用しないと充電することはできません。ちなみにチャデモアダプターについて、その充電器が90kW級以上の高出力な急速充電器だったとしても、アダプターのスペック上、現状では最大50kW(125A)に制限されています。

しかしながら、テスラジャパンが年内にもアップデートする新型チャデモアダプターで最大130kWの充電出力に対応すると表明したのは、先日のEVsmartブログの記事で紹介されている通りです。新型の高出力対応アダプターが発売されれば、テスラ車だけではなく今後日本国内でNACS規格を採用するソニーホンダやマツダのEVも、130kW級のチャデモ急速充電の恩恵を受けることができそうです。

https://blog.evsmart.net/tesla/tesla-new-chademo-adapter-development-model-y-model-3-0percent-interest-campaign/

eMP(提携含む)ネットワークの急速充電器は、高速道路上だけではなく道の駅や商業施設、コンビニなど、全国のさまざまな場所に設置されており、とくに過疎地域に行けば行くほどeMPの急速充電器しか設置されていないケースが多いことから、どのEVユーザーもeMPの充電器の使い方を知っておくのがベターです。

充電料金の決済方法は、あらかじめ専用の充電カードを発行しておけば、その充電器のカードリーダーにかざすだけで認証可能となります。また、専用アプリ経由でクレジットカードを登録し、その充電器のQRコードを読み込んで充電をスタート。充電終了後に料金決済するというビジター充電も可能です。

充電カードの場合は充電開始までの操作が簡単ですが、月額会員に加入する必要があります。その会員料金は月額4180円(以下、金額はすべて税込)と、これは年間に換算して5万円程度となってしまいます(自動車メーカーが発行するeMP提携の充電カードもこの月額会費をベースに料金が設定されています)。日常的には自宅充電でEVを運用できて、外出先でも急速充電する機会が少ないEVユーザーは、月額会員になって充電カードを発行するのはコストパフォーマンスが悪いと言えるでしょう。

充電料金体系について、月額会員の場合、4180円を毎月支払う代わりに充電料金の単価は1分あたり27.5円、30分充電しても825円と、ビジター充電に比べて安価な設定となっています。

ビジター料金は急速充電器の出力で料金が異なる点に要注意

eMPの「赤いマルチ」と呼ばれる150kW級急速充電ステーション(山陽道下松SA上り線)。

ただし、20kW級など低出力な充電器でも、150kW級の超急速充電器を使用しても充電単価が同じという点には要注意です。たとえば日産アリアやBYDシーライオン7などの充電性能の高いEVの場合、150kW級の高出力器であれば30分間で50kWh以上の電力量を充電可能です。すると充電単価は16.5円/kWhと安価ですが、20kW級の急速充電器を使用すると、充電単価は約85円/kWhと超高額となってしまうのです。

ビジター充電の場合、月額料金はかからないものの、充電料金単価が高くなります。料金は充電器の出力で2段階になっており「最大出力50kW以下= 55円/分」、「最大出力50kW超=77円/分」ですので、90kW級の充電器を使用すると30分間で2310円という充電料金となります。

ここで気をつけるべきなのが、90kW級の充電器しか使用できない状況でも77円/分という単価が適用されるので、日産サクラなど、50kW以下でしか受電できないEVも77円/分が適用される点です。特に高速道路上では90kW級以上の急速充電器がスタンダードになってきており、充電料金の不公平感是正のためにも、従量(kWh)課金など、合理的な料金体系の導入が急がれています。

いずれにしても、eMPの急速充電ネットワークは提携充電器を含めて日本最大であり、月額会費を負担して充電カードを保有していれば便利であることは間違いありません。充電カードの種類などについては、EVsmartの「まとめページ」に整理されています。

e-Mobility Power の急速充電インフラに感じる課題

eMPでは、高速道路上に90kW級、および150kW級の急速充電器の設置を急速に進めています。また今年度中に400kW級の次世代急速充電器の設置がスタートします。

1回30分の充電時間制限は必要か?

このeMPの充電サービスに感じる課題としては、1回30分の充電時間制限と充電放置対策がなされていないという点が挙げられます。そもそも1回30分という制限時間はEV普及黎明期、初代日産リーフなどのバッテリー容量や充電性能をもとに策定されたルールであり、食事休憩などを兼ねたいEVユーザーにとっては非常に中途半端な時間です。高速道路上で4口以上の充電器が設置されているようなSAPAの充電スポットでは、一回30分以上の充電を認めるべきだと思います。

さらに、この中途半端な充電制限時間によって、30分以内に車両に戻ってこないケースが散見されます。充電を終了しても充電プラグを差しっぱなしにしている場合は、別途超過料金を徴収するなどの充電放置問題対策が必要だと感じます。

不公平感がない従量課金制の早期導入を!

また充電料金体系も、現状では150kW級の急速充電器でフルに充電する場合と、90kW級の急速充電器を2台同時に使用して40kW程度しか出力が出ない場合でも充電単価が一緒となってしまっており、充電料金に対する不公平感が強いです。もうすぐ配備される400kW級新型急速充電器の導入に合わせて、従量課金制も含めた、より公平な充電料金体系となることを期待します。

テンフィールズファクトリーの「フラッシュ」の強み

次に取り上げたいのが、テンフィールズファクトリーが運営する急速充電ネットワークである「FLASH(フラッシュ)」です。設置済みのほとんどの充電器が24時間365日開放されており、日本国内では現状唯一、チャデモ規格とNACS規格のケーブルを両方設置することで、テスラ車を含めたあらゆるEVに対する公共性を担保しようとしています。

道の駅にも設置される例もあり、EVユーザーの利用頻度の高い立地という点で高評価ポイントです。しかもいち早く高電圧対応を実現し、800Vシステムを採用したEVであれば、200kWを超える充電出力が発揮可能であり、経路充電インフラとしてのスペックも申し分ありません。

とくにフラッシュの最大の強みは、クレジットカードやQRコードによるその場での決済に対応している点でしょう。専用アプリや充電カードなどを必要とせず、ガソリンスタンドで給油するように、簡単な決済が可能です。事前登録など面倒な手順が必要のないこうしたソリューションはEV充電における理想的な決済方法であり、今後多くの充電プロバイダーが導入するべきと感じます。また、従量課金制を導入することによる充電料金の納得感もありますし、充電放置車両対策も導入しており、EVユーザーが求める多くの機能を実装しています。

設置場所の選択基準に感じる懸念

一方、フラッシュに対する懸念点が、設置場所と充電器の信頼性です。まず設置場所について、一部では道の駅など、経路充電として利便性の高い場所にも設置が進み始めてはいるものの、その多くは自動車ディーラーや地方都市の規模の小さい商業施設などへの設置事例が少なくありません。これは急速充電器設置に対する国からの充電インフラ補助金の要件に自動車ディーラーや商業施設が該当していることで、テンフィールズファクトリー側が重点的に営業活動を行っていると推測できます。

ところが、実際に自動車ディーラーなどに設置されている充電器を使用してみると、経路充電としては使いにくい立地だったり、夜間は周りが真っ暗で充電器を使用するのが困難だったりなどの問題点が挙げられます。また、設置数が1口だけのの場合、EVユーザーには充電待ちや故障のリスクを考えて避けたい経路充電スポットと見なされてしまいます。

少し穿った見方をすれば、補助金をなるべく多く申請するために、ユーザーのニーズはあまり考慮せずに設置を進めていると見られかねない動向ともいえます。数ありきではなく、経路充電として、もう少し設置場所を吟味する必要があるでしょう。

とはいえ個人的には、現時点における充電器の稼働率にKPIを置いて、使われていない充電プロバイダーにペナルティを課すのはやりすぎであると感じます。結局、鶏が先か卵が先かというように、EV用の公共急速充電インフラは、やはりインフラ拡充を先行させるべきです。まだBEV普及率が1%台という現時点で稼働率をベースとした補助金交付基準の選定は、そのインフラ先行の論理と矛盾してしまうと思います。

例えば、1カ所に複数口の充電器を設置できる場合に、より手厚く補助金を交付したり、自動車ディーラーに対しては、経路充電として適さない立地であれば補助金要件から除外する、認めるにしても空白地帯や、経路充電に適した立地のみに限定するという施策が必要でしょう。

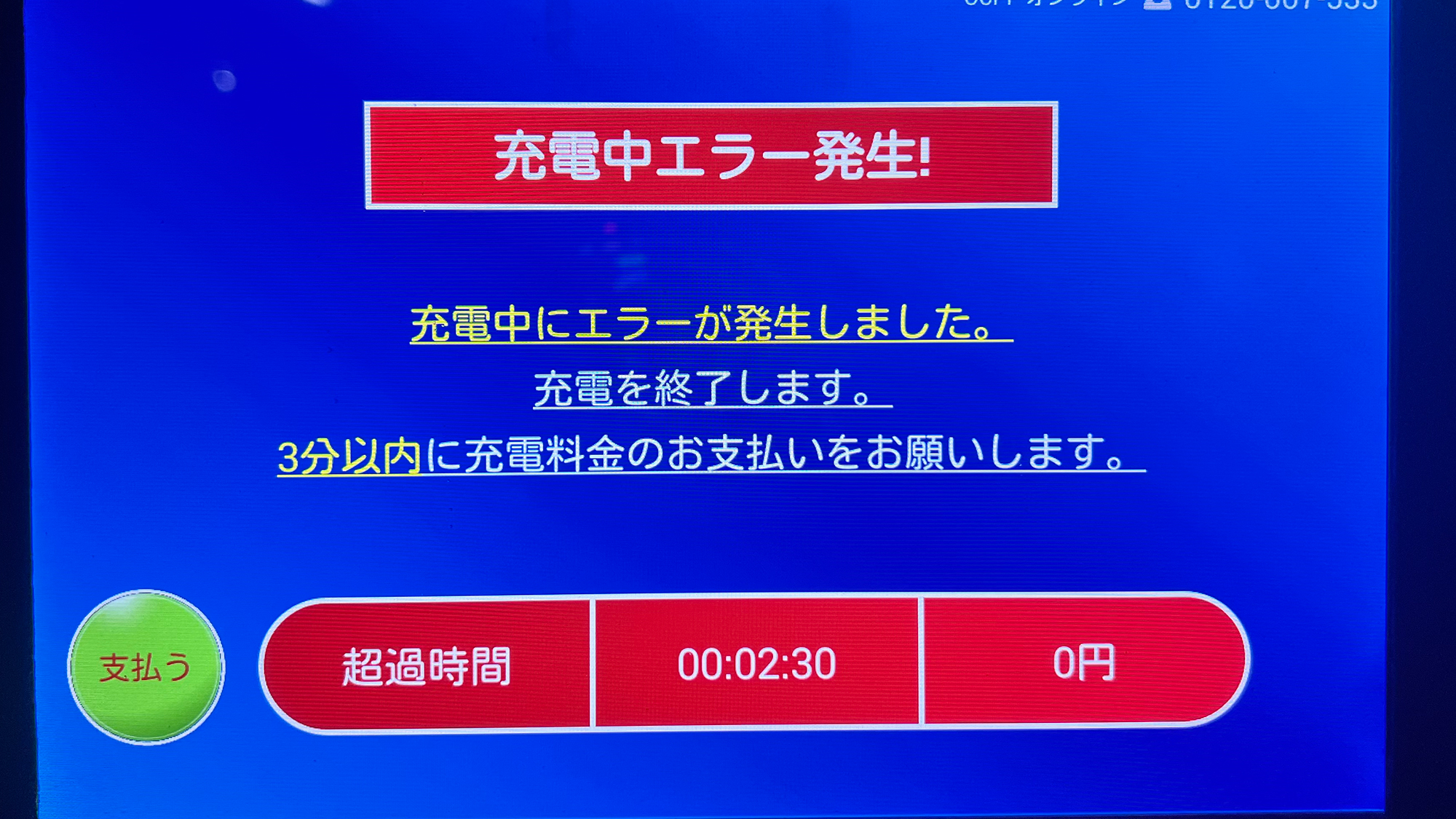

故障の多さや料金の持続可能性に不安も

また、フラッシュの急速充電器ではたびたび故障の報告が確認されています。実際に私も直近で3回フラッシュを使用して、そのうち2回、故障や充電エラーに見舞われました。テンフィールズファクトリー社側からは、電力量計の不具合やハードウェアの問題で充電が停止したと報告を受けました。結局1カ所に1口しか充電器がないステーションが多いフラッシュは、充電器の故障がそのまま充電不能状態に直結してしまうのです。

さらに、充電料金(従量制)単価のkWhあたり44円という金額も、その充電出力の高さを踏まえれば持続可能な料金単価ではないはずです。知名度拡大のために、赤字覚悟で安く充電サービスを展開しているのかもしれませんが、性急な事業規模拡大路線を進めるあまり、採算性が合わなくなり、充電ビジネスを途中で諦めるなんてことになれば、EVユーザーの利便性低下とともに補助金の無駄にも繋がりかねないことを懸念します。

とはいえ、テンフィールズファクトリー社は自分たちで充電器の製造を行っているため、競合の充電サービスプロバイダーと比較して初期コストを抑制できている可能性はあります。内製だけに、新型機の開発や機能実装、メンテナンスの際のスピード感も早いです。とくにSNSで積極的に最新の運用状況や修理状況のアップデートを行っていることも相まって、そのスピード感にユーザーが期待を寄せている側面もあると思います。

収益性をはじめとする中長期的な展望も含めて、改めてテンフィールズファクトリー社側には一度しっかりインタビューしたいと考えています。

プレミアムな輸入車ブランドとの連携を進めるパワーエックス

次にパワーエックスについて、設置場所は主にBMWやアウディと組んでディーラーに設置したり、つい先日、メルセデス・ベンツとの連携による「Mercedes-Benz Charging Hub」も最初のステーションが運用開始されました。また、明確に「優良施設に設置」というビジョンを示しながら、道の駅や都心部の商業施設などにも設置を進めています。ただし、自動車ディーラーに充電器を設置するという点は、フラッシュでも指摘した通り、実際のEVオーナーの利用実態とは乖離した立地であることから、やはり経路充電として使いやすい立地にフォーカスして欲しいところではあります。

https://blog.evsmart.net/mercedes-benz/mercedes-ev-charging-hub-open/

さらにパワーエックスの場合、自社製の「Hypercharger」という蓄電池型急速充電器が1基につき2口の仕様であり、必ず1カ所で複数口の利用が可能、故障や充電待ちのリスクを回避することができるという点は高評価できます。ただし、一部のBMWディーラーなどで営業時間内でしか充電器を使用することができないのは改善を求めたいポイントです。

またフラッシュと同じく従量課金制を採用しており、月額1050円(年払いの場合は月額900円)で会員になると充電単価が安くなるというプランも用意しています。

パワーエックスの充電器は最大出力150kWであるものの、eMPと同じくブーストモードを採用していることから、150kWを発揮できるのは10分程度という点は注意しておく必要があります。

高出力化に期待したいENEOSチャージプラス

さらにガソリンスタンドでお馴染みのENEOS(エネオス)は、公共のEV用充電サービス「ENEOS Charge Plus(チャージプラス)」を展開し、主に自社サービスステーション(SS)に併設することで現在急速に設置数を増やしています。専用アプリだけではなく、nanacoやWAON、eMPカードでも決済できるような互換性を持っているため、さまざまなユーザーが利用できるようになっています。

ENEOSチャージプラスの急速充電器に感じる課題は2点ほど存在します。まずは、設置されているほぼ全ての急速充電器が最大出力50kWであり、経路充電インフラとしてはスペック不足感が否めません。

さらに問題なのが、ほとんどの場所で1カ所に1口しか設置されていないという点です。フラッシュと同じく、これでは充電待ちや故障時のバックアップがありません。設置場所がSSであることを考えると、コンビニなどが併設されている一部を除いて、基本的には短時間でエネルギー補給して、すぐに走行を再開するのが大前提の立地です。このような場所で50kW器が1口だけの場合、経路充電スポットとしてEVユーザーが積極的に選ぶことが難しいのです。

ただし、高速道路のインターチェンジ付近や主要幹線道路上にSSが立地しているケースもあるため、立地という観点では一概に悪くありません。より多くのSSに50kW級を満遍なく配置する「薄く広く」の戦略ではなく、経路充電に的した立地に対して、複数口の90kW級以上の急速充電器を設置するという選択と集中を行うべきと感じます。

とはいえ、なぜこのような薄く広く設置するという戦略になってしまっているのかを邪推すると、やはりSS(=ガソリンスタンド)が充電器設置の際の補助金の要件に該当していることで、業界最大のネットワークをもつENEOSとしては、とりあえず充電器の数を稼ぐことで補助金が確保できるのではないかとも思えます。

高出力化については、eMPが策定を進めている「従量課金制度」が整うのを待って進める意向ということも、以前、EVsmartブログで紹介されていました。日本全体の急速充電インフラが今まさに進化中ということなのでしょう。ともあれ、大きなポテンシャルをもつENEOSチャージプラスのステーションが、高出力&複数口となることに期待します。

https://blog.evsmart.net/electric-vehicles/rapid-ev-charging-spots-expansion-eneos-charge-plus/

EVユーザー本位の進化に期待

このようにして、現在日本国内で展開するおもな急速充電サービスプロバイダーの充電サービスの概要をそれぞれ説明してきました。各社に強みと課題がそれぞれ存在している様子が見て取れます。

ステーション開設の初期コストが大きい急速充電器の場合、利便性の低い場所への設置や、使いにくいサービスのままでは、充電器の稼働率低下によって、補助金の有効活用という観点で疑問符が付く可能性が否定できません。

各社が強みを活かしながら、弱みを着実に改善していくこと。そして、EVユーザー本位のより良い急速充電ネットワークの普及を目指して、各社が切磋琢磨していくことに期待したいと思います。

取材・文/高橋 優(EVネイティブ※YouTubeチャンネル)

コメント

コメント一覧 (2件)

まだEVに乗り始めて3年も経っていませんが、それでも最初の頃よりインフラの充実はすごく感じています。

経路充電はやはりテスラのスーパーチャージャーが理想、最適な位置に最適な台数が揃っているのが理想ですね。それがコンビニや24時間営業のスーパーなどの商業施設にあるなら最高です。

最近、出てきた充電プロバイダーは、充電能力が良いEVでないと使う気にならないものがあるなか、フラッシュやPowerXはお値段もさながら使っても良いかなと思わせる魅力があります。PowerXは出かける先に多ければその月だけ有料会員になったりしています、有料会員で元は取れてなくとも便利に使える時があります。

ただ、フラッシュは、便利でお得だと思っているのですが、私の行動範囲では「充電しかできない」立地が多く、寄るもためらっていてあまり使っていません。

あと三重県の「オークワ三雲店」では

「注意!

充電カードは使えません

充電カードをかざすだけでは充電料金は未払い状態です

※防犯カメラ映像を確認済」

などという張り紙があり、「払ったつもり」の方が何られるのかもしれません。

充電カードがなくても使える充電器が増えてきつつありますが、同時に「充電ガードが使えない」の張り紙が増えてきています。「充電カードがなくとも払える」と便利と同時に「充電ガードは使えない」という不便をも併せ持っている充電機が増えています。

補助金の条件に「支払いに縛りがない」ことも欲しいです。専用アプリやアカウント取得などで優遇処置があるのは歓迎しますが、アプリやアカウントがないと使えないもしくは不便が多く、そのおかげで、充電器ごとに使い分けないといけないなどという面倒な状態がまだまだ続きそうです。

「使ってお得」なら手間をかけても良いけど、「使う」だけに手間をかけてくるようなものが増えてくるのはそろそろなくなって欲しいです。

複数台設置などに補助金の振り分けも同意したいです。立地条件や何かで補助金の差が出て不公平さもあるかもしれませんが、それよりもEVの普及のために、より大事にしてほしいものがあると思います。

・行っても壊れていて充電できない または途中で謎エラーで止まる

・充電カードがなければ充電できない

・充電できても遅くて割高

・経路ではなく、待ってることしかできない自動車ディーラーにばかり設置されている

こんなのがまかり通っているのですから日本でEVなど普及するわけがありません。

政策立案している役人も政治家もEVなどほぼ誰も日常的に利用した事がないのですから

いつまで経っても不便極まりない充電器ばかり設置され補助金の浪費は止まりません。