愛車のHonda eを走らせつつEV関連の話題をレポートする連載の第27回。ずっと使っていたホンダの充電カードが3月末でサービス終了。経路充電の認証課金方法を今後どうすればいいのか、東京=淡路島を往復したのを機にいろいろ試してみました。

ホンダの充電カードがサービスを終了

2025年3月31日、Honda eユーザーは悲しみのラストデーを迎えました。ホンダ(Honda Charging Service)の充電カードがこの日限りでサービスを終了したのです。HCSはe-Mobility Power(eMP)が設置、または提携した充電器が使えるゾウさんマークの充電カードで、月会費550円(以下、価格はすべて税込)を払えば急速充電が30分528円、普通充電が60分99円という超特価で利用できました。私も2021年4月のHonda e納車以来約4年間、ずいぶん活用させてもらいましたが、なくなったものは仕方ありません。

Honda eユーザーは、提携カードの制度がない輸入EVユーザーさんと同様に、経路充電をどうすればいいのか、という問題にあらためて直面することになりました。EVsmartブログ愛読者であればご承知の通り、高速道路のSAPAにはeMPの充電器しか置かれていません。利便性を考えるなら、長距離走行ではSAPAの充電器を繋いで走りたいところですが、eMPの月会費4,180円というのはちょっと考えさせられる値段です。

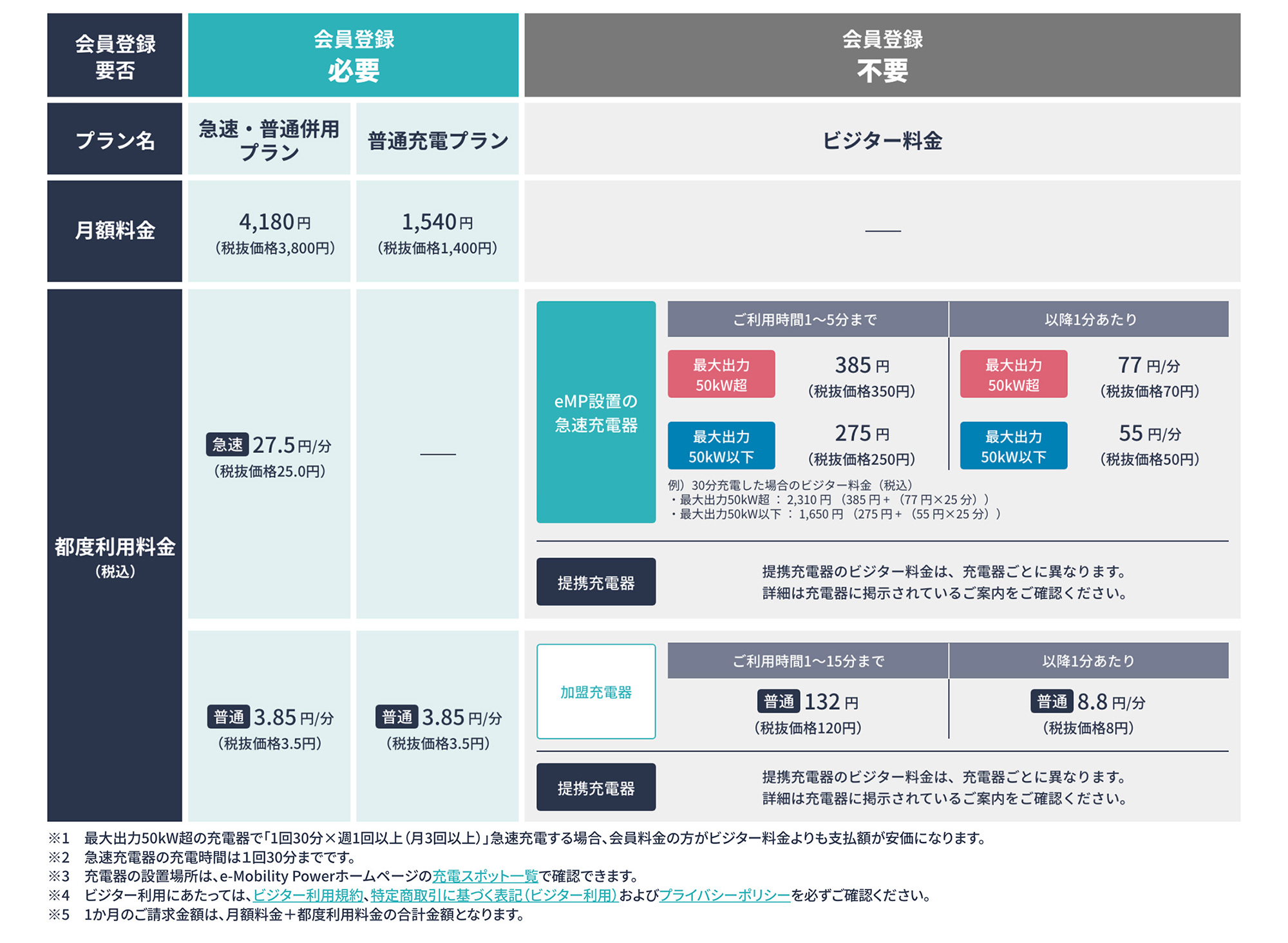

e-Mobility Power の充電料金

eMP公式サイトより引用。

ビジター料金と会員料金を比較してみたところ、出力50kW以下の急速充電器の場合、毎月2時間32分充電すると会費がチャラ。つまり、1回30分の急速充電を月6回以上使うならリーズナブルになる計算ですね。5回でほぼ同額、4回以下ならビジター利用の方が安いということです。

淡路島への取材走行で実際の利便を検証

先日の記事でお伝えしたように、メーカーを問わないEVオフ会「AWAJI EV MEET 2025」が、4月19日に兵庫・淡路島で開催されました。これに参加するために、東京の自宅からHonda eを走らせたのですが、提携カード無しで長距離を走るには経路充電をどうすればいいのかを検証するいい機会にもなりました。

比較のために、① SAPAの充電器だけを使って高速道路を走る場合と、② 高速道路を乗り降りしながら一般道の充電器を使うドライブでは、料金や時間がどう違うか試してみました。東京→淡路島の往路は、高速道路をeMPの充電器だけで完走。淡路島→東京の復路は、一般道にある会費不要のENEOS Charge PlusとPower Xの充電器を使って走りました。

① 高速道路走行&SAPAで充電の往路は12時間10分

まずは往路から。東京と関西は愛車で何度も行き来しているので、これまでのように充電が減ってきたら最寄りのSAPAでチャージすればOK……と思っていたのですが、そう単純ではなかったのでした。

じつは、淡路島行きの前週、常磐道の友部SAでeMPの最大90kWの6口器、いわゆる「青いマルチ」に繋いだのですが、30分で1,650円と思っていたのに2,310円かかったのです。私が知らなかっただけですが、e-MPのビジター料金は90kWと150kWの充電器は別設定なのでした(会員料金は30分825円で出力にかかわらず同額)。もちろん超高速充電が可能な車種で、たとえば30分で45kWhや75kWh(便宜上最大出力で30分として例示)を充電できるなら納得の値段。でも控えめ充電のHonda eは30分で14.0kWhしか入らなかったのに2,310円。1kWhあたりの料金は165円でした。

東名高速道路富士川SA下り線。

さすがに高すぎるので、淡路島への旅では50kW以下の充電器をたどることにしました。アプリで調べると、ちょうどいい距離(自宅から約150km)にあった50kW器は東名高速の富士川SA。前夜にマンションの共用充電器でチャージして、東京の自宅をSOC90%で出発したので無事に届きました。

むしろ、料金が安い50kW以下で充電したい!

でも、着実に充電料金が安い50kW以下の充電器が設置されたSAPAを繋いで走るためには、事前に充電器の出力まで考慮したプランニングが必要です。最近各地で「青いマルチ」や高出力複数口充電器の導入が進んで「充電渋滞も減ったし便利便利」と喜んでいたのですが、ビジター利用が前提だと、40~50kW器が減ってきていることが心配になってきます。

高出力化は歓迎していますが、一律に充電料金が高くなるのは考えもの。Honda eやN-VAN e:、日産サクラ、三菱eKクロスEVなど、恩恵を受けられない小容量バッテリーEVのユーザーも少なからずいるわけで、とくにSAPAの充電器については50kW器も残すなど、多様性を考えてもらえるとうれしいです。

東名高速道路菩提寺PA下り線。

さて往路の走行記録です。午前9時半に都内から首都高速に乗りました。先述したように富士川SAで1回目の充電を済ませ、アプリで検索して2回目の充電は豊田上郷SAを目指したのですが、ここで誤算が。距離が短い伊勢湾岸道―新名神ルートを通ろうと思っていたのに、50kW器のある豊田上郷SAは伊勢湾岸道への分岐を通り過ぎた後。でも、ここは価格を優先しました。ヒト桁SOCで豊田上郷SAに到着して充電。そのまま関ヶ原を越えて、東名の菩提寺PAと山陽道・淡河PAで30分ずつチャージして、とくに渋滞にも遭わずに、無事に神戸淡路鳴門道の淡路SAに到着することができました。

東京→淡路島の総走行時間は12時間10分、走行距離は615kmでした。高速道路なのに時間がかかり過ぎのように思えるでしょうが、私は80km/h以下でオートクルーズにまかせるのんびり走行で、最近は充電以外でもしっかり休憩(今回は大津SAで休憩&夕食)したりするので、こんなものです。途中、EV-GP出場車で同じく淡路島に向かっていたモンドスミオ選手と出会って、お茶をしながらしゃべり倒した1時間は、さすがにアディショナルタイムとして合計からは差し引いています。

② 復路は国道バイパスを活用して14時間35分

淡路島をスタートして復路の旅へ!

一泊二日のイベントを終えて、翌日の復路です。SAPA以外、つまり一般道で充電する計画です。SAPAと同じeMPビジターを使うとわざわざ下りる意味がなくなります(むしろ損ですね)。まずは、会費不要あるいは会費がリーズナブルな充電サービスを探しました。

最有力候補は、利用できる充電器数が多いエコQ電。ただし、一律料金ではなくて、充電器ごとに価格が違っています。eMPよりも高い設定の場合もあるので、ふらっと訪ねるわけにいかず、かといってスマホの小さな画面で検索するのはなかなか面倒です。じつは、30分500円の50kW充電器がルート沿いにあったことが、帰宅してから判明しました。使うときは事前にしっかり検索しておくのがオススメです。

今回は、月会費不要で、かつ専用アプリで検索のしやすいPower XとENEOS Charge Plusをメインに考えました。とくにPower Xは従量制料金が魅力です。充電サービスの多くが時間制ですが、同社の料金は1kWh当たり65円で、充電された分だけ支払う仕組み。すぐに充電出力が制限されてしまうHonda eにとっては、うれしい料金体系です。また、事前予約ができるので、充電待ちを心配する必要もありません。で、Power Xをメーンに、そのスキマをENEOSでつなぐ作戦にしました。

事前の構想では、なるべく高速道路を走って充電する時だけ下りるイメージでしたが、考えてみれば高速道路にこだわる必要もありません。名神・新名神は使わないことにして、淡路島から明石海峡大橋(神戸淡路鳴門自動車道)を越えたら阪神高速で大阪市内へ向かい、Power XのBMW城東鶴見でSOC63%から充電しました。

パワーエックスとENEOS Charge Plus のスポットを活用

本当はもう少しSOCを減らしてから入れたいところですが、PowerXの充電スポットは私の勝手な都合に合わせて設置されているわけでもなく、ここは入るだけ入れておきます。30分でほぼ満充電のSOC97%まで回復できました。

大阪からは、一般道の国道163号線と名阪国道(無料)をたどり、みえ川越IC(三重県川越町)で有料の伊勢湾岸道にイン。豊明IC(愛知県豊明市)から出て、また一般道へ。使ったのは名豊道路(国道23号バイパス)です。今年3月に未開通部分が竣工して、名古屋から愛知県豊橋市まで約72.7kmを信号なしで快適走行することが可能になっています。

次の充電は、その名豊道路沿いにある「道の駅とよはし」のPower Xの充電器を目指したのですが、走ってみるとSOC不足。届きそうにないので急きょ、安城市のENEOS西尾北SSで10分間7.0kWh(462円)を継ぎ足します。道の駅とよはしにはSOC33%で到着して、しっかり30分充電しました。

ENEOS西尾北SS。

道の駅とよはし。

そのあとは、浜松あたりから東名高速に戻ってもよかったのですが、東京まではどうせもう一回充電が必要(つまり再び下りることになります)。並行する静岡県内の国道1号バイパスは自動車専用区間が続いて、時間帯によってはかなりスムーズな走行が可能です。次の充電スポットまで一般道を走り続けることにします。

復路で最後の充電は、1号バイパス沿いのEnejet富士山・新富士SS(静岡県富士市)で30分。SOCは85%まで回復したので、自宅まで楽々です。駿河湾沼津SAのスマートインターから新東名に乗って、首都高速も使って帰宅。復路の594kmにかかった時間は14時間45分でした。

高速道路と一般道で思ったほどの差はつかず……

さて、往復の比較です。どちらも充電回数は4回ずつ。往路は、充電料金が6,600円、有料道路の料金が13,200円で計19,800円。復路は、充電が3,435円、有料道路が7,380円で計10,815円。経費には9,000円近い差がつくことになりました。所要時間は、復路が約2時間半も長くかかりました。とはいえ倍ぐらい必要かも、と覚悟していたぐらいで、意外に差がつかなかったというのが正直な感想です。もちろん走り方次第のところがあって、私のようなのんびり走行ではなく、制限速度いっぱいで高速道路を走り続けるようなドライブなら、もっと差がついたはず。また、無料の自動車道やバイパス区間が続く東海道ならではの要素も大きいと思います。

最後に走り比べて感じたことを。チャージのために高速道路を出たり入ったりするのは、当たり前ですが効率性に反します。ただ、ドライブはそもそも趣味性の高い行為。一般道を走ると、どうしたって時間はかかりますが、景色にも変化があるし、ふらっと寄り道もできます。じつは復路では、故郷の奈良に立ち寄って昔馴染みと旧交を温めたりもしました(往路のモンド選手同様にアディショナルタイムとして所要時間からは除外)。

道中では、約4年前にEVに乗り始めた頃のワクワク感も思い出しました。充電器検索マップをスクロールしながら、どこで充電しようか……とプランを立てることにはクエスト的な面白さがあります。EV初心者のころは、何も知らずに出力表示がないHonda e車載の「充電スタンド検索」に頼って、20kW程度の中速(?)充電器に案内されたりもしました。非効率極まりない「充電ロシアンルーレット」でしたが、それはそれで旅の思い出です。

経路充電網の利便性はどんどんアップしています。高速道路では高出力化や複数口化のおかげで、減ったら充電という自然な使い方ができるようになってきましたし、一般道でも24時間使えるコンビニやサービスステーションなどへの充電器設置が進んでいます。

そんな中で私自身も、SAPAなら複数口を選び、一般道なら休憩や食事ができるコンビニの充電器を活用して、ノーストレスのチャージ&ドライブを満喫していました。eMP提携カードがなくなってはじめて、eMP(と前身のNCS)が日本の充電インフラ網整備に果たしてきた役割の大きさを実感した次第です。ありがとうeMP。これからもビジターでしっかり活用させてもらいますし、さらなるサービス改善も期待しています(できれば月会費がもう少し安くなれば……)。

従量課金で予約できるパワーエックス「ファースト」に会員登録

なお、Power Xが快適だったので、First会員(月額900円)に登録することにしました。会費不要で使えるのになぜわざわざ、と思われそうですが、会員だと充電器は75分までつなげるし、予約も3日前から可能。充電料金が65円/kWhから45円/kWhになるそうです。自宅近くに1ヵ所(2基)あるので、基礎充電代わりにも使えそう。

N-ONEベースのEVを年内に発売することを発表しているホンダが、ユーザー向けに充電サービスを再開してくれることも期待しつつ、充電カードなしのEV生活については引き続きご報告していきます。

私のHonda e(2021/4/29~2025/5/22)

総走行距離 7万0243km

平均電費 8.8km/kWh

累計充電回数 急速483回、普通133回

取材・文/篠原 知存

コメント

コメント一覧 (15件)

はじめてコメントさせていただきます。

オーナーとなって約1年Honda eライフを楽しく送っています。

こちらのBlogも新しい記事が出るたびに楽しみにしております。

購入当初はじめての遠出で高速の90kW充電器をビジターで使ったときにSOC10%で辿り着き

「これで20分充電すれば30kWで100%まで戻るな」などと安易に考えていて愕然としたことを思い出しました。出力の大きい充電器はHonda eにとってはガソリン並みの価格になってしまうんですよね。

普段は電化上手プランの自宅で夜に充電しているので1kWあたり29円弱なので、ガソリンと比べると格安になった実感があるのですが出先の充電器で安く使える場所を探すのは難しいですね。

職場近くの町役場に設置されている充電器は25kWで30分300円というものですが、今の季節は30分で11kWほど充電されるのでHonda eにとっては一番効率がよさそうです。

平均電費を上げるために、寒くても暑くても極力エアコンをつけないとか高速に乗ったら時速75kmのノロノロ運転にしたりとか家族に怒られながらもゲーム感覚で躍起になってしまいます。

Honda eオーナーズクラブに参加してみたいのですが、まだ新規会員は募集しておりますでしょうか?

グリムルさま

コメントありがとうございます。

私なんてデザインだけで飛びついたので、知識が無さすぎて、

最初のころは充電で感電しないかドキドキしてたぐらいです(笑)

格安の25kW充電器の良さ、すごくわかります。小容量バッテリー車向きですよね。

参加希望も嬉しい限りです。

まだまだメンバー募集中です!

お手数なのですが asobou524@gmail.com にメールをいただけないでしょうか。

おもにLINEグループで情報共有しているので、そちらにご招待いたします。

よろしくお願い申し上げます。

tobermoryさま

コメントありがとうございます。

たしかに、スペースの問題は大きいですね。首都高の大黒PAにも35kW器が残されていますが、いつ無くなるかドキドキです。提携カードが無くなる前は見向きもしなかったのに、立場が変わるといろいろなことに気づかされます。

従量課金制への移行には私も大賛成です。ただ、eMPさんが実証実験で設定していた154円/kWhはちょっと高すぎる気も…。いずれは、インフラが持続可能で、ユーザーも納得できる価格に落ち着くのでしょうが、しばらくは試行錯誤が続きそうですね。

「提携カードの制度がない輸入EVユーザー」です。

充電カードを持っていない、かつ車の受電能力が最大50kWなので

高速道路では90kWや150kWの充電器を避けています。

> SAPAの充電器については50kW器も残すなど

と書かれていますが、SAPAのスペースにも限りがあるでしょうし、

50kW器を置き続けるのはちょっと難しいかなと思います。

eMPには従量課金、または時間併用従量課金への早期移行を期待したいところです。

お得な会員カードを維持しているのは日産(ZESP3)だけになりました(なります)か。

ZESP2や三菱の充電カードにもお世話になりましたが、お世話になっておきながら、こんな値段でやっていけるんだろうか?と心配になっていました。

今、お世話になっているZESP3もあと一年で3年契約プランが終わった頃には値上げか、廃止があることを想定しており、出先で充電する際の現時点の選択肢はPowerX、ENEOS chargeなのかな、と漠然と考えてえいましたので、記事はとても参考になりました。

ありがとうございますm(_ _)m

エコQ電も丁寧に探せば50kwh、30分で500円(税込、税抜どちらもあり)なんて、神様みたいな充電器もあります(^ ^)

充電を含めた効率の良い移動は、時刻表の後ろの方のページまで読んで公共交通機関を使って遠くまで行く感覚に似ているので嫌いではないです。今はスマホアプリで充電器検索なんて超便利にできるので、すごく楽でいいですね(^-^)

melita3さま

コメントありがとうございます!

少しでも参考になったとしたらうれしい限りです。

エコQ電の格安充電器も、そのうちなくなっていくのかもしれませんが、使えるうちは活用したいですね。

時刻表、私も愛読書でした(笑)巻頭の路線図を眺めながら、乗り継ぎを調べてバーチャル日本一周を妄想するような鉄分高めの小学生でした。

国産車(三菱i-Miev)からテスラ車(モデル3)に乗り換えて、やはり自前で充電ネットワークを構築しているテスラ車の利便性の高さを痛感しています。特にプラグ&ペイという機能は一度経験すると、もう元には戻れない気がします。残念ながら、eMPの月会費4180円の充電カードを取得して、チャデモ急速充電器対応のEVに乗る必要性が全く感じられません。

ピーターさま

コメントありがとうございます。

独自に使い勝手の良い充電ネットワークまで構築してしまうテスラのビジネスモデルからは、学ぶことが多いですよね。日本でもマツダに続いてNACS採用の流れが続くのか、スーパーチャージャー充電網がこれからどう変化していくのか、興味津々です。

一方で、i-MiEVやHonda eのような絶版EVも、長く乗り続けられるような充電サービスが存続することも期待しています。

「パワーエックスとENEOS Charge Plus のスポットを活用」の第2段落1行目は下記が正しそうですが?

一般道の国道163号線と東名阪道(無料)をたどり・・・

↓

一般道の国道163号線と名阪国道(国道25号バイパス・無料)をたどり・・・

よこよこ さま、ご指摘ありがとうございます。

修正しました!

よこよこさま

ご指摘ありがとうございます!うっかりミスでした(汗)

PowerXの充電器は、旅行に行く際に有益なところにある場合は1ヶ月間だけ有料会員になっています。まだどこに向かってもPowerXのみで行けるわけでもないので、時間が経つにつれ、テスラの経路充電のように必要箇所に揃えていってくれれば、と、期待しています。

FLASHにもNACS搭載機をいくつも増やしてくれているのでとても期待しています。次のEVはNACSと完全停止までいけるワンペダル操作が必須だと個人的には思っています。

EV歴は2年少しと短いですが、それでも購入当時よりかなりインフラが充実してきていると感じます。淡路EVのイベントも少し立ち寄りましたが、淡路島の高速道路の充電器はそろそろ増強してほしいなと感じた日でした。

TaruGさま

いつもコメントありがとうございます。

淡路オフ会ではニアミスだったのですね。お会いできずに残念でした。機会あれば、ぜひお声がけください!

インフラについてはいろいろ同感です。ユーザーフレンドリーで納得感のある充電サービスにリニューアルされていって、津々浦々まで持続可能な充電網がしっかり整う日が来ることを期待しています。

従量課金ならFLASHが44円/kWhが、増えてきましたね。

また、エコQ電アプリならカード不要で、時間課金であるが660円/30分の場所も、Kwh換算すると70円程度でした。

近くの道の駅でも従量課金が増えているが、110円/kWhと高額なのが残念。

いずれにしても、一般道にも充電スポットが増えており、6kW普通充電も有り難い

まっくんちさま

コメントありがとうございます。

FLASHはいま、44円/kWhのキャンペーン中なんですね。出力240kWとか、Honda eにはハイスペックすぎて気が引けていたのですが、一度試してみます!

観光や食事で立ち寄る先に6kW充電器があるとすごく便利ですよね。私のeだと、1時間チャージすると50km前後走れるので、最近は、目的地充電と経路充電の中間ぐらいの感覚でよく利用しています。