ANAグループの全日空モーターサービスは5月20日、古くなった機材を電気自動車に「アップサイクル」したベルトローダーを発表しました。航空機の地上支援機材をEVにコンバートしたのは日本初。どんなEVになったのか、発表会で現物を見てきました。

アップサイクルでEVに

全日空モーターサービス(以下「ANAMS」)は、ANAグループの中で航空機の地上支援機材(GSE=Ground Support Equipment)の開発、設計から保守管理、製作、販売まで手がけるエンジニアリング会社です。GSEには、飛行機を移動する時に牽引する車両、乗客の乗降時に使うパッセンジャーステップ車、除雪車などいろいろな種類があります。

ANAMSでは現在、全国で約40種、合計約1万4000台のGSEを保有しているそうです。このうち、自走可能な車両が約4000台あります。他の1万台は、自走車両に連結してひっぱる台車のようなものが多いそうです。

今回、ANAMSがEVにコンバートしたのはそうしたGSEのひとつ、手荷物を飛行機に載せるときに使うベルトローダー(ベルトコンベア搭載の手荷物運搬車両)です。

耐用年数を過ぎた車両は、当たり前ですが廃車になります。本来、捨てられることになるものに付加価値を付けて再生することを「アップサイクル」と言います。古いエンジン車を電気自動車(EV)にするコンバートは、アップサイクルの代表と言えるかも知れません。

ANAMSがEVにコンバートしたベルトローダーは、使用開始から29年が過ぎていて、とうの昔に減価償却が終わり、入れ替える時期になっていました。長く使うことでの環境負荷低減に加えて、もともとディーゼルエンジンだったのがEVになることで排ガスも減ります。

とはいえコンバートEVだとコスト高になるのではないかと感じたのですが、ANAMSの辻村和利社長は、欧米ではGSEのEV化が進む中で車両価格が高騰しているため、コンバートの方が安くなる可能性があると話しました。

日本で乗用車をコンバートすると、パーツ、バッテリーの価格が高く、ナンバー取得のハードルが高いため市販車よりお金がかかるのが普通です。でも特殊車両では、そうでもないようです。もともと数が少なくて高いから、EV化が価格にあまり影響しないのかもしれません。もし安くコンバートできるとしたら、数の増え方も早くなるかもしれません。

バッテリーは東芝のSCiBだった

今回、コンバートしたベルトローダーは、1994年に稼働、2022年に廃棄対象になりました。その後、修理、修復をした上でEV化しました。廃棄の時には、環境負荷低減の観点からコンバートの案が出ていたそうで、今回の発表までに2年かかったことになります。たいへんそうです。

EVにコンバートすることで、今後15年程度の使用を想定しています。29年間使って15年が追加になると44年間です。しかも環境性能が上がることになります。いいことだらけです。

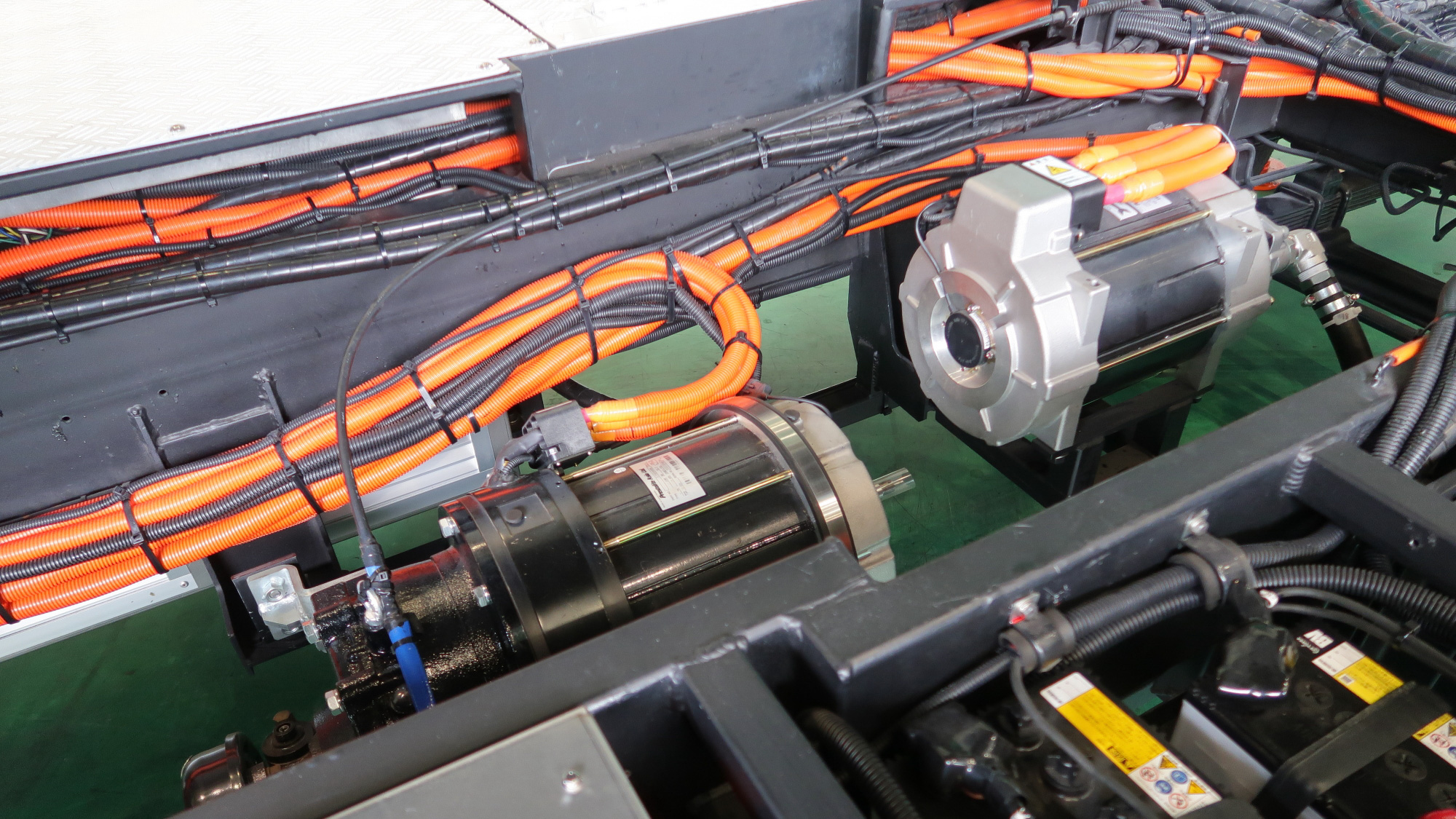

左が走行用、右が油圧システムの駆動用で、どちらもインダクションモーターです。

コンバートを実施したのはANAMSの技術系の人たちです。作業場所も会社の作業場という、完全社内コンバートです。

ただコンバート担当者によれば、EVへの改造は初めてなのと、エンジン車の部品をできるだけ残すため配線や部品の取り付けには苦労したそうです。

そうした中、電気自動車普及協会(APEV)と、APEV代表理事でもあるモンスター田嶋こと田嶋伸博さんが率いるタジマモーターコーポレーションによる技術支援を受け、とても助かったと言います。そういえばタジマモーターコーポレーションはグリーンスローモビリティもやっていました。

では中身を見ていきましょう。

バッテリーは、東芝のリチウムイオンバッテリー「SCiB」です。バッテリー容量は22.3kWhで、これで1日の活動をまかなえると試算しているそうです。

SCiBは価格が高いほか、エネルギー密度が低いので、市販EV用としてはいまいちでした。

一方で、充電の受け入れ能力が高く、耐久性も優れているのが大きな特徴です。産業用機器のように、ガンガン使って、バンバン充電するような使い方にはぴったりかもしれません。

それに産業用機器なら重量があまり問題にならないどころか、場合によってはフォークリフトみたいに本体が重たい方がいいこともあるので、なおさらSCiBのメリットがありそうです。

駆動用バッテリーは頑丈そうなケースの中。奥に見えているのは補機用バッテリーです。

そういえば、ホンダが2012年から16年まで作っていたフィットEVは、SCiBを搭載していました。三菱自動車のi-MiEVやミニキャブミーブにもSCiBバージョンがありました。

風の噂に聞いたところでは、SCiBはバッテリーの劣化がほとんどないらしいです。エネルギー密度が低いのでフィットEVは20kWh、i-MiEV Mは10.5kWhしか積めなかったのですが、耐久性抜群なら中古車価格もいいだろうし、考え方によってはEVにも使い道があるように思っています。

【関連記事】

元祖 軽EV『i-MiEV』の根強い人気の理由を探る〜中古車専門店インタビュー(2022年10月5日)

モーターやコントローラーは汎用品

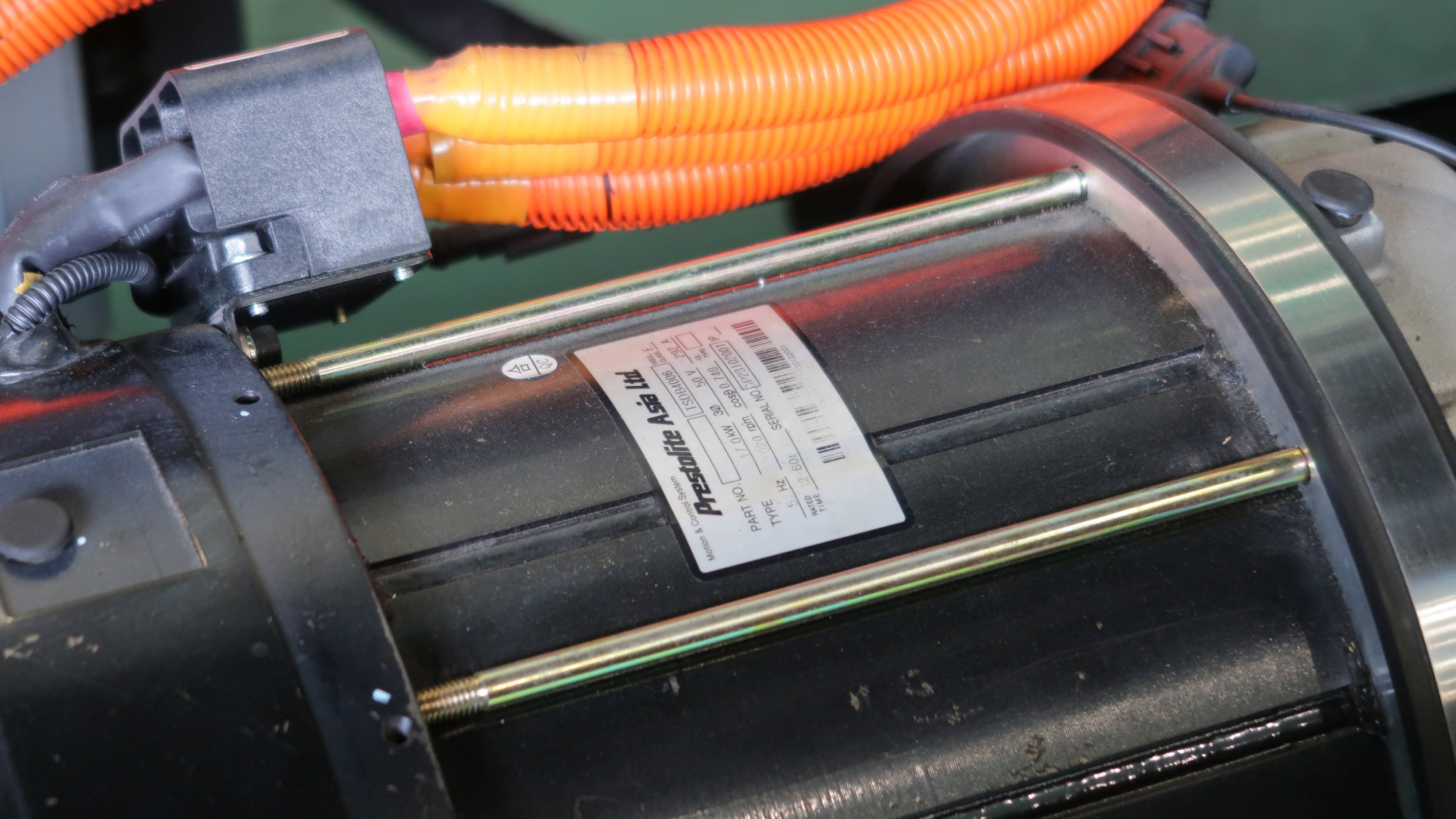

ベルトローダーEVのモーターやコントローラー、バッテリーのマネジメントシステムなどは、産業用で使われている汎用パーツです。

モーターは米国のPrestlite製で、走行用の出力17kWと、荷役用の出力28kWの2個のモーターを搭載しています。荷役用モーターは、ベルトコンベアーの駆動とアームの上下動に使う油圧システムの制御用です。

油圧システムをモーターのダイレクトドライブに入れ替えると、構造変更がたいへんそうだし、コストも上がるので避けたのでしょう。なおモーターは、三相交流モーターです。永久磁石なしのインダクションモーターですね。

モーターコントローラーは、ボルグワーナー製です。取り扱いはオキナヤという生産設備機器や産業機器を扱う商社です。

それにしても、電気パーツの取扱商社を資料に記載したANAMSの情報開示がレベル高いというか、マニアックで驚きます。EVsmartブログ的にはとてもありがたい情報でした。発案者の方に感謝です。

EV用パーツを扱う商社があった

ここでオキナヤのHPを見てみるとEV関連商材のページがあり、モーターやインバーター、コントローラーなどコンバート用パーツがいろいろ揃っていました。会社の方針として、EVへのコンバートを積極的に後押ししたいようです。

そこに、ベルトローダーに使っているのと同形状のモーターが出ていました。Prestliteはヒョンデグループのひとつだそうです。

オキナヤのカタログに出ているPrestliteのモーターにはインダクションモーターと永久磁石式の交流モーターがあります。永久磁石式は高そうだし、空港内を動いたりベルトコンベアーの駆動ならインダクションモーターで十分そうです。

モーターのコントローラーは、ANAMSの資料ではボルグワーナー製になっていますが、オキナヤHPを見るとボルグワーナーの傘下にコンバート業界ではお馴染みのSEVCONがあると書かれていて、オキナヤで取り扱いがあります。

それならベルトローダーもSEVCONかもしれません。カバーがかかっていたのと、最近はコンバートEVをあまり見ていないので、下に潜って見てみる行為も忘れていました、面目ない。

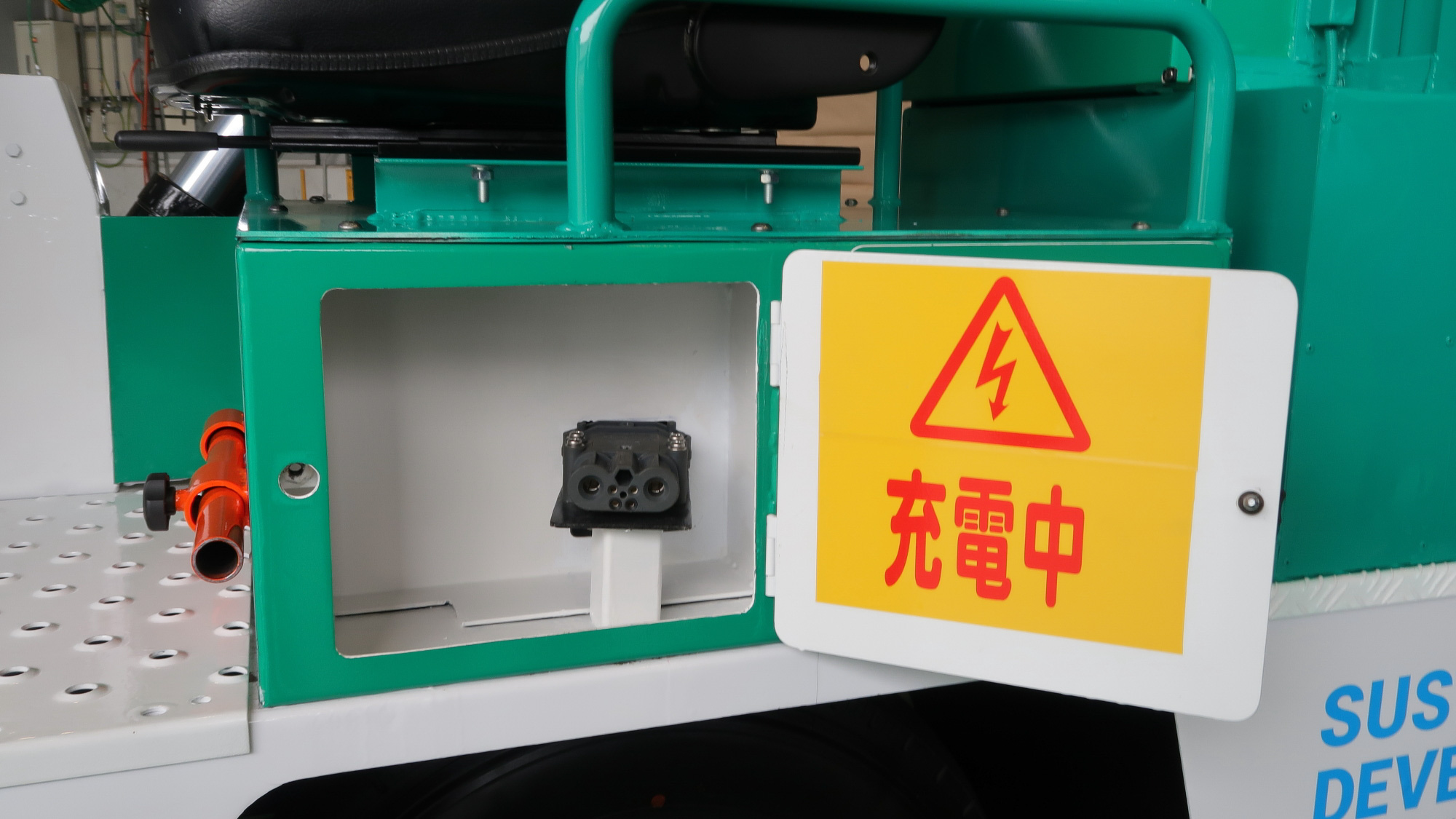

充電は急速のみ

充電器と、バッテリーマネジメントシステム(BMS)の監視、制御をするECUはタジマモーターコーポレーション製です。

充電器は米国の産業用機器メーカーの老舗、ポジチャージです。コネクター形状や充電規格はフォークリフトなどに使われている産業用で、市販EVのCCSやチャデモとはコネクター形状が違います。

今回のベルトローダーの充電は出力40kWの急速充電のみで、普通充電には対応していません。ANAMSでは、夜間に満充電にすれば、1日稼働できることを想定しています。バッテリー容量を考えると、SOC10%からでも30分あれば満充電にできそうです。

右がポジチャージの急速充電器。左は社用車のEV用普通充電器。

充電性能も優れているSCiBならこれでも問題ないかもしれません。それに市販EV用の普通充電規格などを追加で搭載すると、それだけでコストアップになりそうです。

実証実験から実用を目指す

ANAMSは、GSEのEV化を今回で終わりにするのではなく、今後も続けていきたい考えを示しています。

全日空モーターサービスの辻村和利社長。

辻村社長は発表時の説明で、ベルトローダーを実際に使いながら、夏くらいまで実証実験を続け、実際の運用ができることを確認していくとしています。その間に、メンテナンスがどこまで必要なのか、そのための人材育成はどうするのかなどを検討します。

そこで問題がなければ、今年度中に追加で2台をコンバートする予定です。加えて事業性も検討しながら、「年間数台ではあるが、しっかり育てていきたい」と、辻村社長は会社としてコンバートを継続する考えを示しました。

コストについても、現状の「3分の2とか、4分の3とか、コストバランスを考えた開発をしていきたい」と述べています。

古いGSEをどんどんコンバートしていって、日本の空港にもEV化の波が来ることを期待したいと思います

ところで、日本の空港で不思議だったのが、GSEはもちろん、乗客輸送用のバスがいまだにディーゼル車主流なことです。欧米ではもう十数年前からEVが増えていたので、余計に気になっていました。

空港で使う機材は、走る距離が短いうえ、移動範囲や1日の走行距離が読みやすいと思うので、EVの使用条件と相性がいいはずです。それなのになぜ、日本ではちっとも増えないのかと思っていました。

このことを辻村社長に質問すると、日本と欧米の空港のシステムの違いを示唆しました。

日本はGSEを航空会社が保有、運用していますが、欧州では空港がGSEを保有、稼働しているそうです。なるほど、それなら空港にまとめてEVが入るのもわかります。数が増えれば充電器も共用できて、コストが抑えられます。

そんなわけで、空港でのモヤがだいぶ晴れた1日でした。

話を戻すと、ANAMSによるGSEのコンバートが今後も継続して行われるためには、事業として成立する必要があります。今回の製作費がいくらだったのか、ANAMSは回答を控えました。

辻村社長は、GSEの価格高騰があるのでコンバートに優位性が出ると説明していました。だとすると、価格が平時に戻ったらどうなるんだろう、円安が解消したらどうなるのだろう、などと余計なことも考えてしまいます。

ちょっとした不安は残るものの、GSEのコンバートが、他でもない航空会社の中で自主的に行われたことは特筆すべきことだと思うし、今後も事業として続けていきたいという考えには拍手を送りたくなります。

繰り返しになりますが、GSEのコンバート事業が拡大することを期待しています。

取材・文/木野 龍逸

コメント