神奈川県小田原市を中心に展開しているEVシェアリングサービス「eemo(イーモ)」に、BYDの電気自動車(EV)が導入されたと聞いたので、実際に利用してみました。使い勝手もコスパも上々で、近くにあれば利用頻度が高まりそうでしたが、今回は苦行の道程に。イーモのインプレッションをお伝えします。

BYDのイベントにBYDのEVで行く

ドルフィンが配備されていたのはリバティ小田原第2ステーション。

2025年4月中旬、富士スピードウェイで開催されるBYDオーナーズミーティングの取材に行くことになりました。春先の気持ちのいい季節なので自分のオートバイで行ってもいいのですが、せっかくEVのオーナーズミーティングです。ガソリンを燃やしていくのもどうなのでしょう。

そんなことを考えていたら、寄本編集長から「小田原のカーシェアにBYDのEVが入った。取材ついでに使うのはどうか?」と提案がありました。

渡りに船とはこのことです。カーシェアなら気楽に電車で行って、帰りも渋滞にはまることなく電車で寝て帰ることができます。ライド&ドライブです。ラクだし環境負荷も低くなります。いいことづくめです。

が、しかし、そこには苦行が待っていたのでした。

島嶼部にもステーションを拡充するイーモ

カーシェアは、2020年にサービスを開始した再生可能エネルギーの利用支援などを狙ったEVカーシェアリング『eemo(イーモ)』を使います。

イーモは、神奈川県小田原市を中心とした県西エリアからサービスをスタートし、現在までに横浜市、東京都の板橋区、目黒区、埼玉県、長野県、青森県、愛知県、福島県、広島県、それに東京都八丈島、長崎県壱岐島などにステーションを増設してきました。

八丈島や壱岐島といった島嶼部でEVを利用できるのはうれしい試みです。離島は公共交通が少ないし、地域によっては再エネ利用の拡充を進めています。話題性のある離島でEVシェアリングを進めるのは、広告宣伝も兼ねると思えば狙い目ではないでしょうか。

なおイーモは、今年2月に小田原市内のステーションにBYDの『ドルフィン』と『ATTO 3』を導入。車種の拡充を進めています。

ということで、BYDのオーナーズミーティングなのでBYDのEV、それも少し年式が新しいドルフィンで行こうと考えて、取材の数日前にイーモに利用者登録をして予約も完了。あとは当日を待つだけになりました。

【関連記事】

EVシェアリングサービスの「eemo」にBYD『ATTO 3』と『DOLPHIN』が登場(2025年2月18日)

日本初のオフィシャルなBYDオーナーズミーティング開催/BYDの電気自動車82台が日曜日の富士に集結(2025年5月8日)

小田原経由の富士スピードウェイは遠かった

当日は曇ったり晴れたりですが、雨は降らないさっぱりした陽気。電車も、都内の自宅から小田原は下り線なので混む心配はありません。

試しに家から富士スピードウェイまで車で行ったらどうなるかと、Googleマップを見てみると、東名も比較的すいていて1時間35分という予測時間が出ました。わりと早いです。

でも当方は、自宅の最寄り駅からまずは小田原駅を目指します。期待通り、座っていくことができました。電車で寝られるのは、車にはない楽しみです。

ただ、時間がかかりました。小田原まで新幹線を使えば1時間15分くらいなのですが、在来線を使います。在来線だと約1時間30分になりますが、15分違いで3000円近く運賃が高くなるのは無駄すぎます。

実は電車の所要時間を事前に確認した時に、「なんか、遠い?」とは感じました。小田原まで行くだけで、富士スピードウェイにほぼ、着いてしまいます。

さらに、今回は利用料金がATTO 3より少し安いドルフィンを狙ったため駅周辺に車がなく、ステーションまで徒歩10数分かかってしまいました。

おまけに小田原から富士スピードウェイは、あまり近くありません。渋滞なしで、約1時間かかります。トータル3時間近くになります。

スタート時の航続可能距離表示は350km!

また、イーモの利用は初めてなので、乗るときにいろいろ確認していたらさらに時間がかかり、結局、現着まで3時間を超えてしまいました。遠いです。直行に比べて1時間半近くも余計に時間がかかるのは、精神的にもダメージを受けます。

しかも富士スピードウェイでは、メディア向け駐車場はオーナーズミーティングと完全に別場所でした。そりゃそうです。考えてみればあたりまえのことですが、さらなるダメージが重なりました。

事前計画の不備が原因とは言え、目的地までのルートからはずれたカーシェアを利用するのは得策ではないことが、心に刻み込まれました。ご利用は計画的に、です。

ユーザービリティは上々のイーモのアプリ

今回は少し無理やりな使い方をしたので、目的地まで少々ツライ思いをしましたが、イーモ自体は便利だし、料金も高くありません。

そして何より、EVはやっぱり、運転がラクです。

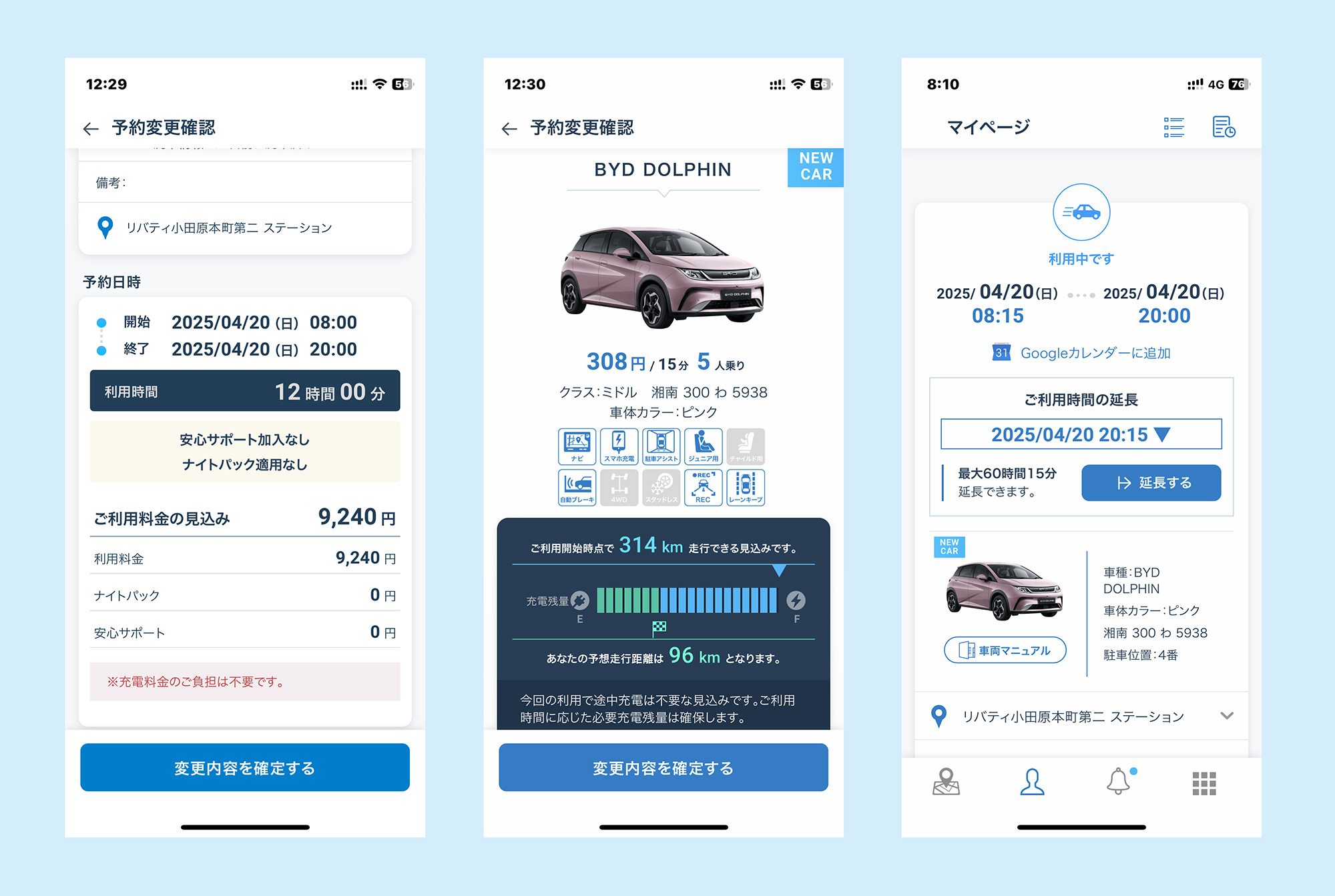

利用にはイーモのユーザー登録が必要です。専用アプリをダウンロードし、住所、氏名などのほか、免許証の写真をアップロードし、クレジットカードを登録します。これは他のシェアリングサービスと同様です。

登録が手間だなと思っていたのですが、免許証の厚みの確認(オンラインサービスの本人確認でしばしば求められる)や顔写真の新規撮影などはないので、比較的簡単にできました。

予約は専用アプリでもWEBからでも可能です。今回のように車種を狙って探すと、ひとつひとつのステーションをチェックして車種を確認しないといけませんが、普通は場所で選ぶでしょうし、車種にこだわらなければ手間はかかりません。

ステーションと車を選ぶと、バッテリー残量と充電なしでの走行可能距離、利用時間から推測した予想走行距離が出てきます。予想走行距離はほんとに予想でしかありませんが、今回の利用では富士スピードウェイの滞在時間が長かったにもかかわらず、なぜか大きなズレはありませんでした。どこかで見られてましたかね。

ドアロックはアプリで解錠。グローブボックスのリモコンキーを取り出してドライブ開始。

利用開始時の解錠と、返却時の施錠は専用アプリで行います。車の操作方法や注意事項もアプリから確認できます。このあたりの使い勝手は上々だと思いました。

返却時に充電ケーブルをつなぐ必要はありますが、給油のためにガソリンスタンドを探す必要がないのはありがたいです。

ステーションには普通充電器が設置されていました。

ふと感じたのは、ナイトパックという夜間限定の割引料金があることや充電残量の表示があること、予約から車両返却までのアプリの操作感などが、大手カーシェアの「タイムズカー(旧タイムズカーシェア)」と似ていることでした。

タイムズカーを使い慣れている人にとっては、利用する会社が違うだけで大きな違和感はないかもしれません。

山あり谷ありで金太郎が出そうな復路

ここで細かなドルフィンのインプレッションレポートはしませんが、ひとつだけ気になったことが。オーナーズミーティングの中でも質問が出ていたのですが、速度警告などの交通法規に関わる警告が、デフォルトでオンになっていて、メインスイッチを切る度にデフォルトに戻るため、ちょっと煩わしいのです。

カーシェアで借りるだけでも警告が煩わしいと感じるので、頻繁に乗り降りをするオーナーにとってはちょっとストレスかもと思いました。この点はBYDでも認識しているそうで、対応を検討中のようでした。

他には、ほぼ、何も問題ありません。レンタカーのEV、すばらしく快適です。

とくに帰路の、予期しない激坂、つづら折りの山道では、EVの良さを改めて実感しました。

富士スピードウェイから小田原市内まで、夕方の混雑時でもあったのでどこを通ろうかと思いつつ、Googleマップで検索すると、往路とは違う道が出てきました。

バッテリー残量には問題がないので、深く考えず、Google先生の指示通りに走って行きました。

すると富士スピードウェイからわりとすぐに、センターラインのない山道に入っていったのでした。しかも勾配が10%前後の激坂の連続で、「いろは坂」かと思うようなつづら折りが続きます。

交通量がすごく少なく、自転車のヒルクライムレースで使えそうでした。と思っていたら、ロードレーサーにレーシングウエアで走る本気のサイクリストを何人か見かけました。

こんな道でも、EVなら楽勝です。エンジン車だとブーコブーコと加減速のたびにエンジン音がうるさくなりそうですが、EVならノーストレスです。

絶景は自分への小さなご褒美でした。

途中には、大きな富士山を一望できる絶景ポイントがありました。天気が良ければ最高の眺めになりそうでした。後で確認すると、通称「金太郎富士見ライン」と呼ばれているようで、確かに、まさかり担いだ金太郎が熊を追いかけていそうな山でした。夜には走りたくない道です。ぜったい、何か出ます。

結局、帰路も、東名高速道路の渋滞はあったものの直行なら2時間半のところ、返却などを含めて3時間半ほどかかってしまいました。帰宅したときには疲労困憊で、ライド&ドライブの気楽さは消滅していました。

EVシェアリングの拡大に期待

そんな道中でしたが、イーモの利用は快適でした。都内の賃貸住宅暮らしでマイカーを持たず、普段でもたまにカーシェアを利用している身としては、増車するならEV希望です。

課題は充電設備でしょうが、駐車場への普通充電器の設置は増えています。またイーモのアプリを見ていると、周知が広まったのか、小田原駅周辺ではけっこう稼働率が高い印象です。これなら他の地域でも、EV利用のハードルは低そうです。

使用開始時のバッテリー残量も、普通充電器の出力が6kWなら(さらにEVが6kW充電に対応していれば)大きな問題ではないと思います。長い距離を走る人はガソリン車を借りるでしょうし、6kWあれば、ちょっとした距離なら短時間で回復します。

多くのケースで利用距離が短いであろう軽EVなら、なおさら問題になりません。選択肢があることが重要だと思います。諸々を考えると、軽や小型のEVはカーシェアと相性が良さそうです。小型と言っても、最近のEVはバッテリー容量も十分にあります。

今回も、富士スピードウェイの最寄り駅になる新幹線が止まる三島駅前にEVシェアがあれば、快適な旅になったはず。実体験として、主要な駅でライド&ドライブができるのはとても便利です。EVシェアリングの拡大を期待したいと思います。

取材・文/木野 龍逸

コメント

コメント一覧 (1件)

寄本編集長は、遠回り、時間がかかることを承知で、提案したのでしょう(笑)