10月29日、30日のプレスデーに続いて週末もジャパンモビリティショーに足を運び、一般来場者の反応を見てきました。東京モーターショーの時代から40年以上、国産メーカーとインポーターの広報・マーケティングの立場でこの催しに参加してきた業界人の感想を報告してみたいと思います。

プレスデー冒頭、トヨタグループが圧倒的な存在感を示す

29日の朝8時30分から1時間にわたるトヨタのプレスカンファランスは南ホール1-2を借り切ったトヨタグループのブースで行われました。トヨタ、ダイハツ、レクサス、センチュリーと続いた会見は、トヨタイムズの富川悠太キャスターをMCに、カーキー色のジャケット姿で現れた佐藤恒治社長が落ち着いた口調と笑顔で、「トヨタはこれまで “Mobility for All” といってきたが、クルマは結局誰かのために、どこかのあなたのために開発される。つまり “To You” なのです」と今回の展示テーマを説明しました。開発主査を務めてきた佐藤社長の思いがこもっている言葉でした。

「みんなのためのクルマだったカローラも大胆にスポーティに。一方でアフリカの人々には『作りきらない』ことで現地の仕事を創出するIMV(Innovative International Multi-purpose Vehicleの略)を提供します」というのは、欧米や中国といった大市場だけでなく、アジアやアフリカでも生活を支えている世界のトヨタなればこそ言えることです。

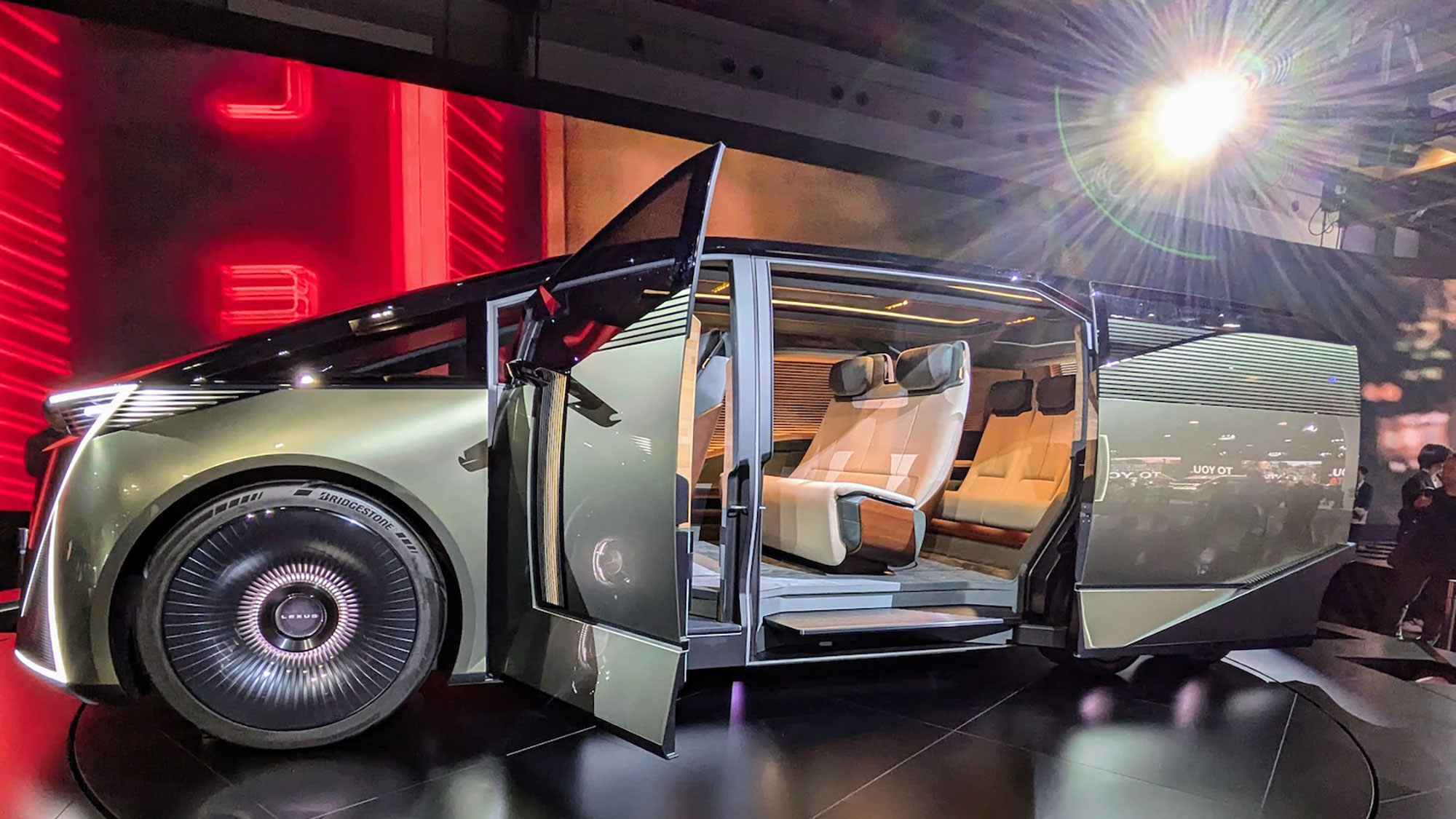

トヨタの最上級ブランドというくびきが外れたレクサスも、これからのラグジュアリーは、「スペース&フリーダム」と唱えて、6輪MPVのLSコンセプトやeVTOL(電動垂直離着陸機)のJOBY、マリンボートなどを紹介して、4輪車にとらわれずにラグジュアリーなライフスタイルを発見(DISCOVER)していくと宣言しました。

レクサスLSコンセプトは3列目のフラット化のために後輪ダブルタイヤを採用。

ダイハツに感じた「元気良さ」

「ダイハツメイ」とダジャレを堂々と掲げたダイハツも、軽スポーツカーのK-OPEN(コペン)のコンセプトモデルや、現代版の2人乗りミゼットX、新開発のシリーズハイブリッド搭載の軽自動車K-VISIONを発表して、元気の良さを感じさせました。今回、トヨタグループブースのスタッフは、ベージュの繋ぎをユニフォームとしていましたが、グループ全体の一体感を醸成する効果がありました。

K-OPENには人気が集まっていた。EVではないが、生産されれば欲しくなる1台だ。

次の100年に向けた挑戦〜センチュリー

新たに最高級ブランドとして発進したセンチュリーの発表には豊田章男会長が登壇して、父上である故・豊田章一郎氏が若手エンジニアとして初代センチュリーの開発で鍛えられたこと。1960年代初頭の当時、日本で初代センチュリーのような高級車リムジンを作ることがいかに並外れた挑戦であったかを語りました。

戦後の復興と産業育成に自動車産業の果たした貢献を振り返りながら、次の100年に向けてセンチュリーブランドを立ち上げることは、「ジャパンプライド」の鼓舞と「世界の平和と文化への寄与」を目指すからだ、と熱く語る豊田会長の声は感極まっていて、聞く者の心を強く揺さぶるものがありました(昭和世代はこうした浪花節に弱いのです。)

日野自動車は三菱ふそうとの合併が決まりトヨタグループから外れましたが、ダイハツからセンチュリーまで、トヨタのブランドグループが統一感を持って打ち出されたことはこれまでにない強い印象を残しました。

BMWはMINIポール・スミス・エディションで躍動感を

トヨタグループの後は、隣の西ホールでBMWグループの発表でした。2年前のJMSでは日本の大学で学んだオリバー・ツイプセCEOが来日しましたが、今回は開発担当とブランド・販売担当の2人の取締役とノイエ・クラッセ部門のデザイン責任者の計3名が来日するという力の入れようです。

9月のIAAモビリティでは、ノイエ・クラッセ第一弾のiX3一色でしたが、JMSでは530馬力の高性能コンパクトクーペのM2 CSやV8エンジン搭載で世界70台限定のオープンカー「コンセプト・スピードトップ」なども展示し、EVの打ち出しは控えめです。トヨタと10年以上共同開発しているFCVのiX5 Hydrogenも最前列に展示され、どうやら2028年以降にこのモデルが日本でも発売されそうです。

ポール・スミス・エディションは3ドアハッチバックがEV(598万円~)で5ドアとコンバーチブルはICE車となる。

BMWグループの発表で話題をさらったのはiX3ではなく、ワールドプレミアのMINIポール・スミス・エディションです。デザイナー自身がアンベールで助手席から登場して、MINIにとってもポール・スミスブランドにとっても日本が特別な市場であることをアピールしました。

ホワイト、グレー、ブラックの3色を纏った3ドア、5ドア、コンバーチブルが発売されますが、EVは3ドアのみで価格は598万円からです。昨年から次々にニューモデルに切り替わっているMINIの今年の販売(1~9月)は前年同期比+32%と好調で、この特別なMINIで人気はさらに加速しそうです。

再建途上の日産は元気さを演出するも、製品的には物足りない?

BMWに続いては三菱、日産とプレス会見は続きましたが、三菱は聞きそびれたので次は日産です。

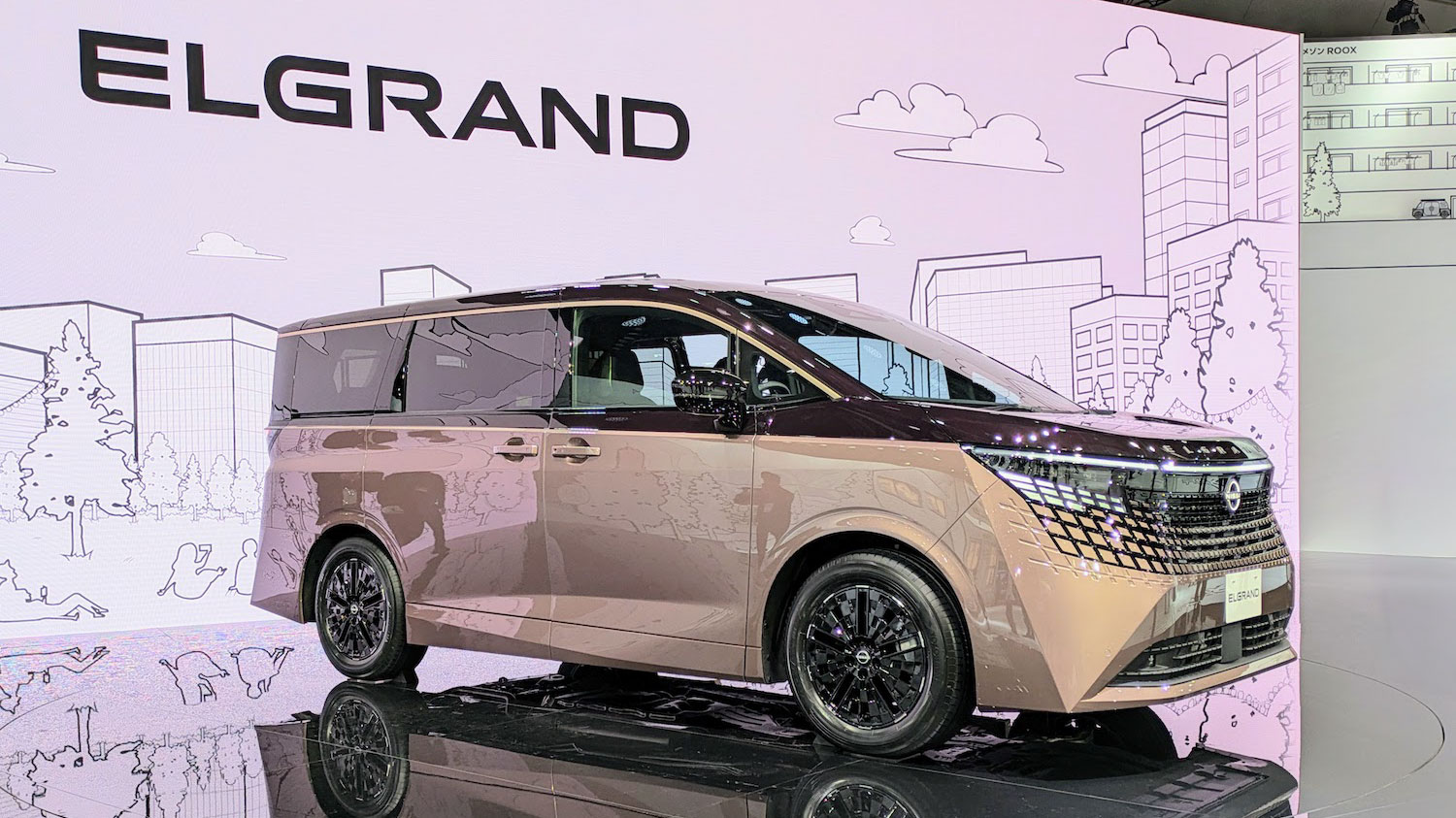

窮地の日産を救うべく今年4月にCEOに就任したイヴァン・エスピノーサCEOがアンベールしたのは、16年ぶりのフルモデルチェンジとなるエルグランドです。全幅(+45mm)と全高(+160mm)を大幅に拡大した堂々たる体躯で目をひきますが、かつては人気を二分したトヨタのアルファードと再び太刀打ちできるでしょうか。

パワートレインは、モーター、発電機、インバーター、減速機などの主要部品を一体化した5-in-1電動ユニットと新設計の1.5リッター3気筒ターボエンジンで燃費も向上した第3世代「e-POWER」になります。

新型エルグランドの発売は2026年夏を予定。

その他には、発表されたばかりの3代目のリーフ、デザインなどがマイナーチェンジされたアリア、北米最量販車でe-POWER搭載予定のエクストレイル(北米名ローグ)に加え、中国で人気を博しているN7と欧州でルノーのOEM供給を受けているマイクラがプレスデーのみ置かれましたが、「日本発売の予定はない」これらのEVをなぜ展示したのかは不明です。

初めて見る新型リーフは、先代より15センチも全長が短くなって「小さいな」という印象で、78kWhのバッテリーで航続距離が700kmに達したとはいえ、このサイズ感で価格が518万円からというのは、性能が上回るトヨタ新型bZ4Xが480万円(57.7kWhモデル。74.7kWhモデルは550万円〜)から、ミッドサイズのBYDシールが495万円(82.56kWh)からなので相当厳しいと感じます。

あとは、全長5.3m超に大型化した新型パトロール(日本ではサファリとして2007年まで販売)がブース前方に鎮座していました。ただし、中東で人気とはいえこのサイズでは日本ではあくまでニッチ製品の位置付けでしょう。

今回の展示は魅力的な製品が少ないといわれる日産の復活を印象付けたとまでは言えませんが、ブースデザインは白い壁に漫画風のハンドドローイングで統一し、明るさ、楽しさの演出には成功していた印象です。

ホンダは引き続き「陸海空の総合モビリティーカンパニー」を標榜

ホンダのブースには、前回同様にホンダジェット(&ロケット)から二輪、マイクロモビリティまで多様な乗り物があって目を楽しませてくれました。

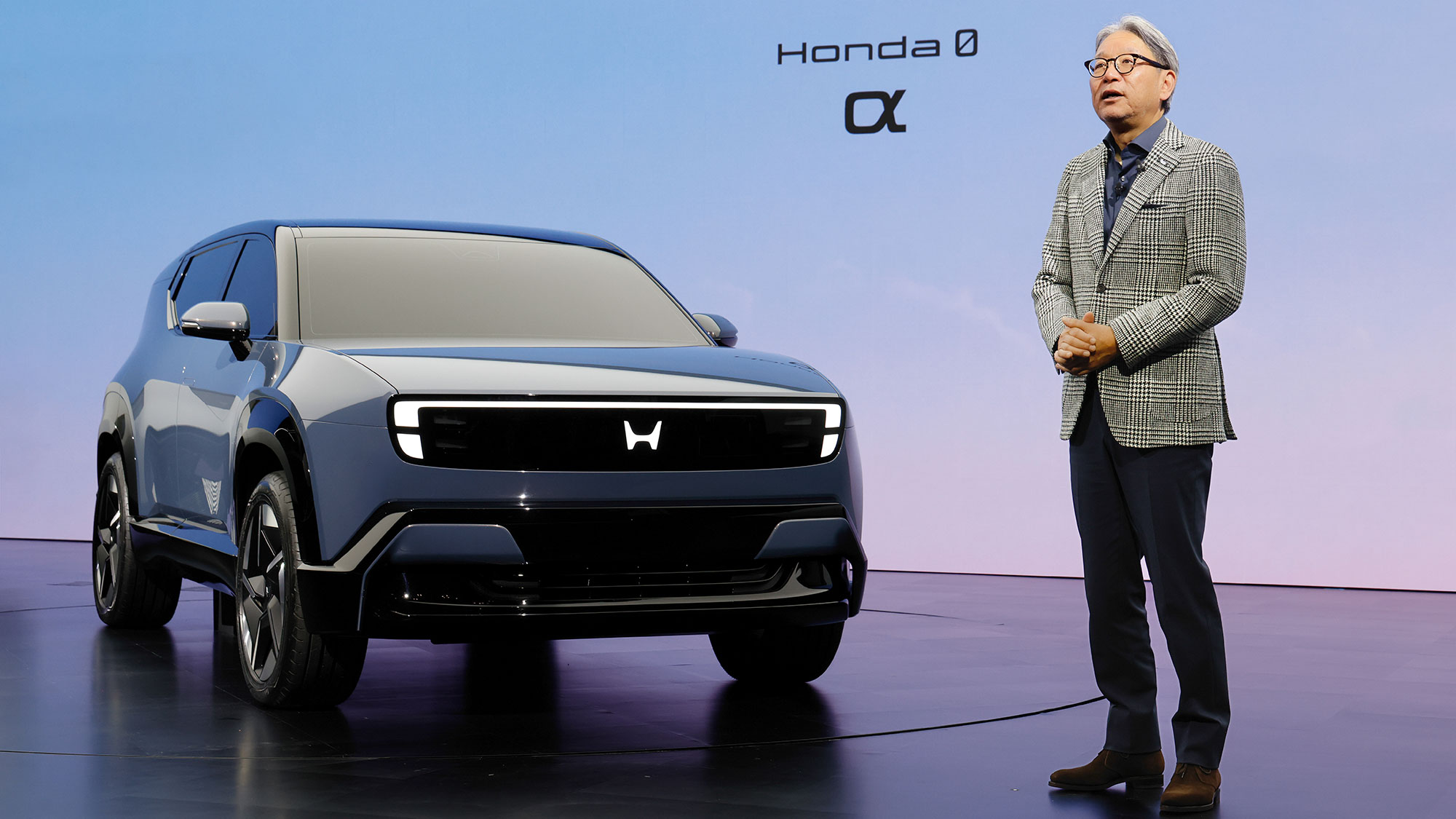

今回のステージ上には、2026年から発売する0(ゼロ)シリーズの3台が並びました。新しく加わったコンパクトSUVの0αは、サイズ的にも日本にジャストでデザインも好印象です。他の2モデルは今年1月のラスベガスCESの発表から変更はないようで、スーパーカーのように低いサルーンなど本当にこの形で出るのか? と首を傾げたくなりますが、北米市場をよく知るホンダのこと、何か秘策があるのでしょう。

コンパクトなホンダ0αの発売は2027年の予定。

コンパクトなEVに興味がある向きは、一様にN-ONE eの幅を広げた「Super ONEプロトタイプ」(2026年に発売予定)に注目していました(関連記事)。これは1980年代に大ヒットしたシティ・ターボを彷彿とさせるデザインで、導入されれば人気が出そうです。

米国のトランプ政権のEV補助金廃止などでEV販売のスローダウンが予見される中、EVに大きく舵を切っていたホンダは投資の延期を余儀なくされています。今回のプレスカンファレンスでの三部敏宏社長の声は今ひとつトーンが上がらない印象でした。

スズキ社長はBYDの軽乗用EVに警戒感を表明

Vision e-Sky

スズキは、インドで生産して輸入するeビターラや、2026年内導入を目指すという軽乗用EVのVision e-Skyを展示。軽EVバンのe EVERY CONCEPTの方は、トヨタ、スズキ、ダイハツの3社の共同開発車で、生産はダイハツが受け持つようです。

BYDの軽乗用EVの方が先に導入されそうで、鈴木俊宏社長もこれを「大きな脅威」と経済メディアで発言しています。

マツダのコンセプトカーのデザインは斬新だが、EVへの言及なし

全長5mを超えるクーペはRE+モーターのPHEVで、EV走行距離は160kmを想定。

筆者がかつてお世話になったマツダですが、今回はバイオ燃料で走り、排気ガスのCO2は回収するという大型クーペのVISION X-COUPEと、BセグメントハッチバックのVISION X-COMPACTを発表しました。

両車のデザインは素敵なのですが、パワートレインについては、クーペは前回JMSのICONIC SPと同じくロータリーエンジン搭載のPHEVとされ、ハッチバックの方は特に言及されませんでした。X-COMPACTはEVに最適だと思うのですが、「EVになるとマツダの特徴が活かせない」ので、EVはできれば先送りしたいのかと思ってしまいます。

2027年を目処に発売を計画するEV用に、今年9月には山口県岩国市にバッテリー工場の建設も発表もしているので、EV計画についても触れて欲しかったところです。

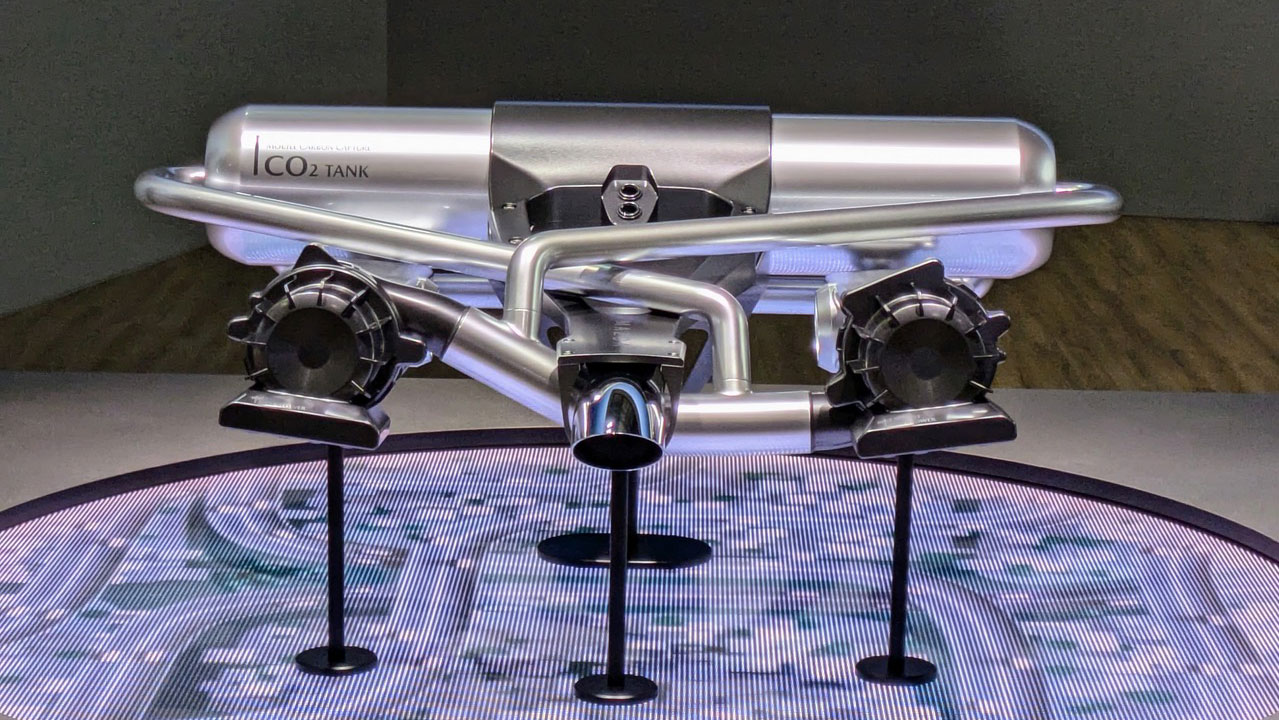

Mazda Mobile Carbon Capture(マツダ モバイル カーボン キャプチャー)

ちなみに、今回紹介された車載のCO2回収装置「Mazda Mobile Carbon Capture」ですが、1リットルの燃焼あたり2.3kgのCO2を排出するガソリン車の場合、200~300キロも走れば吸着装置も一杯になってしまうでしょうから、ユーザーがそれを自分で排出するなどが必要になります(説明員もそれを認めていました)。

トラックなど大型車での車載CO2吸蔵装置の研究・実証試験の例はあるようですが、スペースの限られた乗用車に搭載することはあまり現実的ではなさそうです。これを大手メディアがそのまま間に受けて報道しているのはどうかと思いました。

メルセデス・ベンツは派手なマスクのコンセプトカーが目白押し

メルセデス・ベンツのブースは、次世代スーパースポーツEVのCONCEPT AMG GT XXを筆頭に、次世代バンコンセプトのVision Vがブース前方でお出迎えです。プレス会見では、AMG&トップエンドモデルの責任者であるミヒャエル・シーべ氏が登壇し、ナルドサーキットで24時間で5479kmというスプリント耐久新記録を達成したAMG GT XXの革新的な「アクシャル・フラックス・モーター」や「ダイレクトクーリングバッテリー」について語りました。

3機のモーターの最高出力は1350馬力で最高速は360km/h超というハイパーEVは、AMGの新たなフラッグシップとして2026年に生産が開始されます。セルパワー300Wh/kgのNCMAバッテリーセルは細い円筒形で、直接液体で冷却することにより、1MWの超高速充電が可能です。

しかし、既にBYDやCATLのバッテリーは1MW超の出力で充電を実現しており、今回展示されたBYDの「ヤンワン(仰望)U9」は最高速496km/hを達成していることを考えると、この性能も必ずしも飛び抜けたものと感じられないのが、今の自動車業界のパワーシフトの一端を示しているといえそうです。

メルセデス・ベンツCLAとGLC with EQテクノロジーの日本発売は2026年後半となる模様。

BYDは軽乗用EVで「日本へのコミットメント」を強調

お披露目されたBYD RACCO(ラッコ)のプロトタイプ。全高約1800mmでスライドドア採用のスーパーハイト軽ワゴンEVは初となる。

BYDについては、EVsmartブログで別途紹介されると思うので、ここでは詳しく記しませんが、発売3年目でドルフィンからシーライオン7まで4車種のEVを展開し、12月には得意とするPHEVのシーライオン6を、来夏には日本向けに専用開発した軽乗用EVを発売するとなれば、その本気度はもはや疑う余地がなさそうです。

今回、BYDジャパンの幹部の方々と話して、創業20年を迎えたBYDの電池事業や自動車開発において日本のソニーやトヨタ自動車が良き先生であったこと、創業者の王伝福氏や日本とアジアパシフィック責任者の劉学亮氏の日本との深い関わりを聞くにつれ、「All for Japan. BYD」というスローガンが言葉だけでないと理解できました。

中国事情に詳しいみずほ銀行アナリストの湯進(たん・じん)氏は、「BYDは日本におけるナマズ」と評していますが、そのナマズの発電力はますます増して、日本のEV市場の扉を開け放つ存在になるかもしれません。

高効率を達成したbZ4Xの陰にトヨタ系バッテリーサプライヤー

「マルチパスウェイ」を標榜するトヨタは、今回の一連のコンセプトカーのパワートレインは明言せず、日本ではハイブリッドの時代がまだまだ続くと考えている節があります。

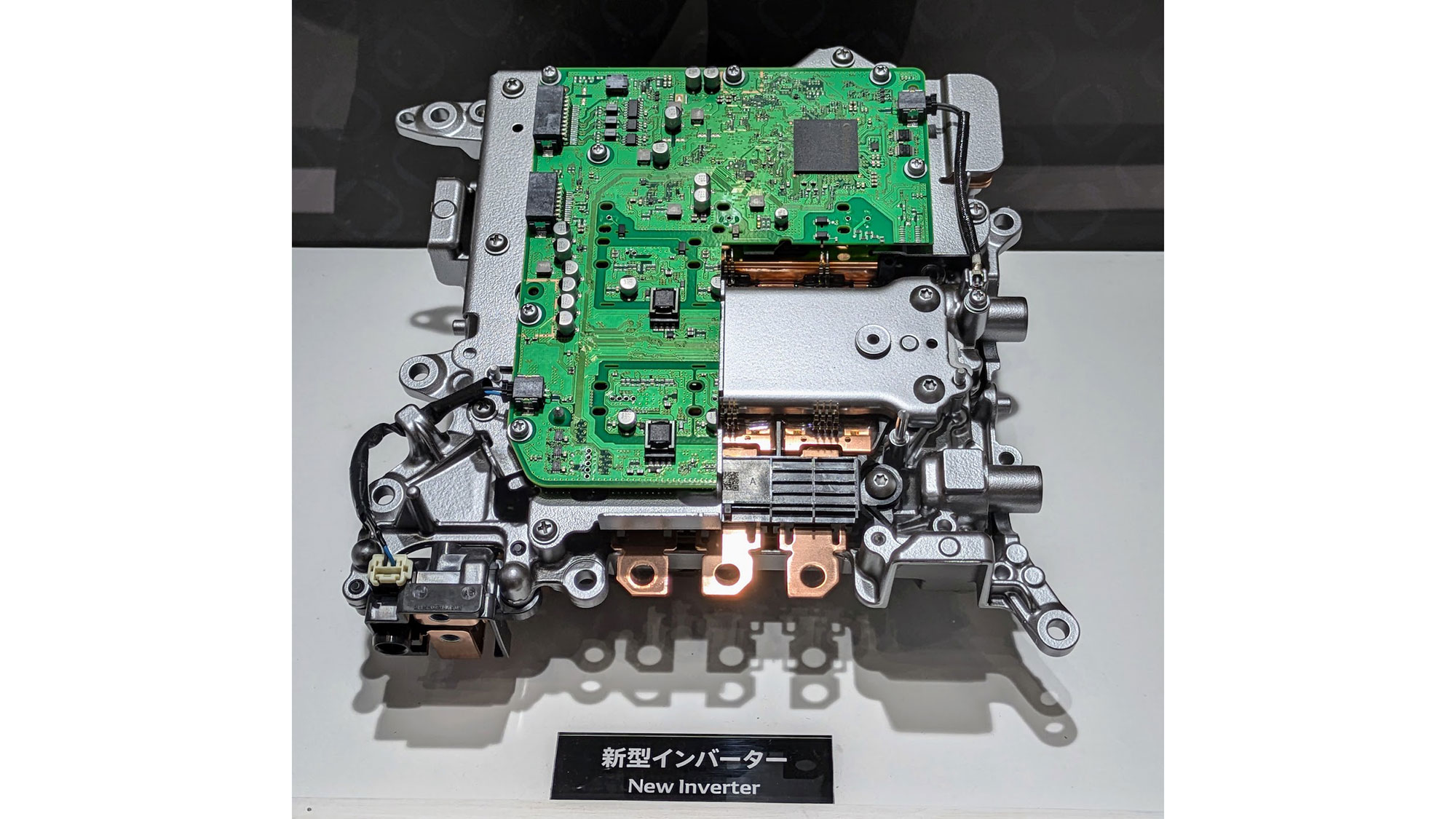

10月に部分改良されたbZ4Xは、74.7kWhのバッテリーで746kmという驚くべき航続距離を達成していますが、その陰にはデンソーが開発したSiC(シリコンカーバイト)チップでエネルギーロスを70%も削減したインバーターの存在があり、パナソニックとトヨタの合弁のプライムプラネット社製の200Ahのバッテリーの製造工程のイノベーションがあることが、トヨタバッテリー(株)の合同ブース (W4106)では紹介されていました。

トヨタブースには、新型RAV4が3台置かれていますが新型bZ4Xの姿はなく、これでは最高レベルの性能を達成したEVの実力が伝わらなくてもったいない気がします。

デンソーが開発したSiC半導体搭載のインバーターはエネルギー損失を70%、サイズを30%削減して111Wh/kmの電費に貢献。

米国生産の「逆輸入車」が国内発売される可能性は?

この他にも、トランプ大統領のJMS開幕直前の訪日もあって、米国生産の「逆輸入車」についても日本の自動車メーカーでは話題となっており、トヨタの佐藤恒治社長は国内販売を止めたカムリを輸入する可能性を示唆し、ホンダはアキュラのRSXプロトタイプ(EV)を展示してその反応を探っています。

ただし、米国製日本車の国内での成功例は1990年代のホンダUSアコード(ステーションワゴン)くらいで、市場性のあるモデルは限られ、さらに現在輸入車インポーターを苦しめている円安が逆輸入車にも影響するので容易ではありません。トランプ関税15%で対米輸出の採算が苦しい日本のメーカーは、1ドル=160円くらいだともっとうれしい、が本音のようです。

次期アウトランダーのスタディという三菱のエレヴァンス(ELEVANCE)コンセプト。北米工場を持たない同社にもトランプ関税が重くのしかかる。

日本の自動車産業は輝きを取り戻すことができるのか?

米国、欧州、中国の3大市場が独自色を強め保護主義(関税)が台頭しており、それぞれに適した「ローカル・フォー・ローカル(ヴァレオCTOの言)」の開発が必要になっており、自動車メーカーはいくら経営資源があっても足りません。

多極化する世界市場の複雑なパズルを解くのは困難を極めますが、今回のJMSを見た欧米のベテランジャーナリストは、「東京ショーはかつての輝きを取り戻した」と高い評価をしています。

二輪からトラック・バスまで14社を擁する日本の自動車産業は、豊田章男会長の言葉にあるように「ネクストセンチュリー」に向けて輝きを増すのか、混沌とした暗闇に向かうのか。今回のJMSは可能性と不安が混在した未来の岐路に立つ日本のモビリティ産業を映しだしているといえそうです。

取材・文/丸田 靖生

コメント