ジャパンモビリティショー2025からの話題を締めくくるのは、BYDが発表した軽乗用EV『RACCO』です。プレスデーには東福寺社長にインタビューする機会があったので気になるポイントを質問。正式発表が待ち遠しいバッテリー容量や価格について、期待をこめて予想してみます。

スーパーハイトワゴンの軽乗用EV「BYD RACCO」とは

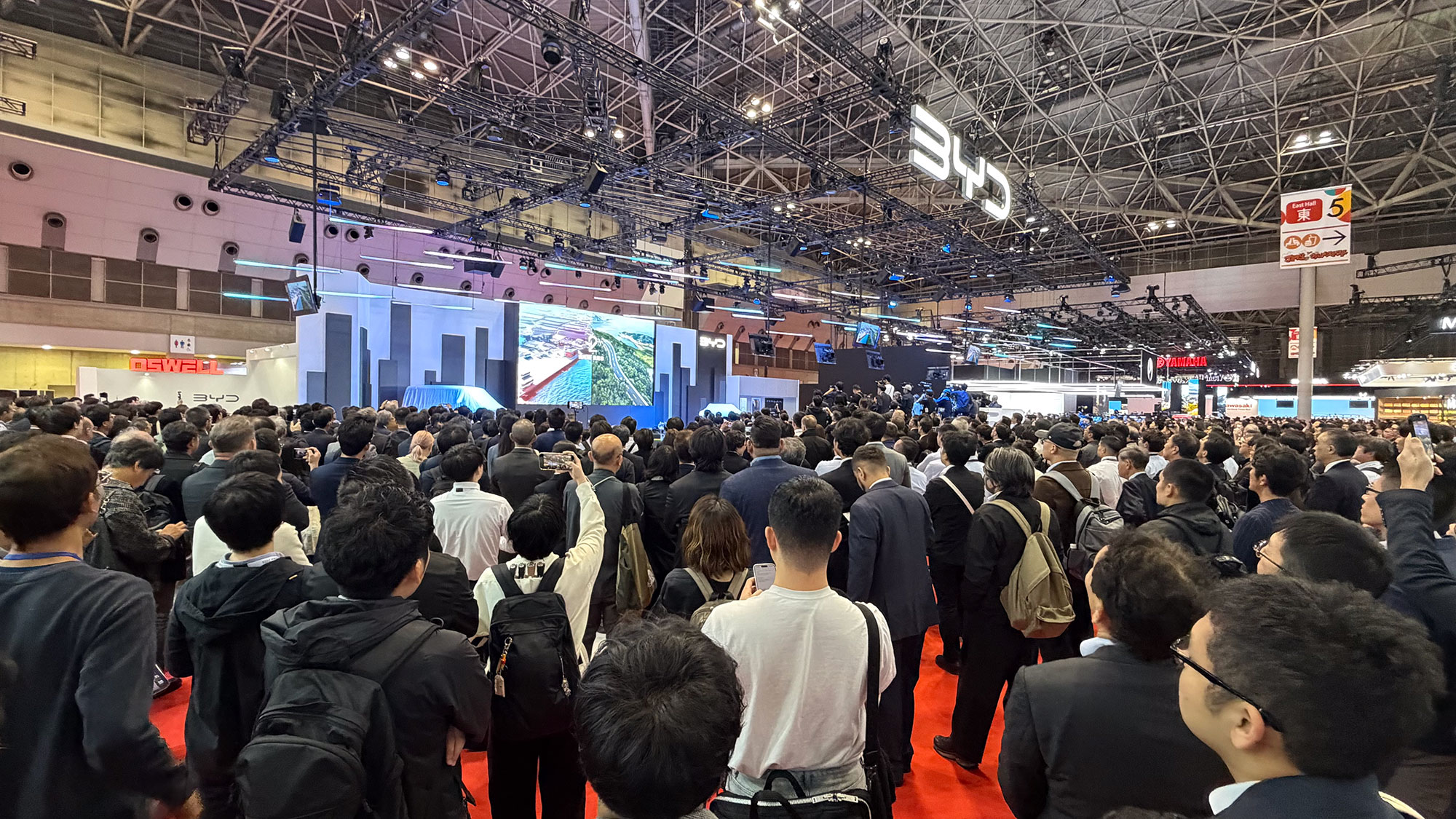

プレスカンファレンスはトヨタに匹敵する大盛況でした。

東京ビッグサイトで開催された「Japan Mobility Show 2025(JMS)」で、BYDジャパンが軽乗用EVの「BYD RACCO(ラッコ)」のプロトタイプを世界初公開しました。

BYDが日本専用に開発したラッコは、日本で人気のスライドドアを備えたスーパーハイトワゴン(全高1700mm以上が目安)の軽自動車。代表的な車種であるホンダ N-BOX は2015年〜2024年まで10年連続で軽自動車販売台数1位を獲得(全乗用車でも10年で7回1位獲得)。2023年12月には累計販売台数250万台を達成した、日本で最も売れている自動車です。

加速がスムーズでパワフルなEVは、軽自動車の乗り心地を劇的に改善します。N-BOX みたいな軽EV が「エンジンの軽自動車と同等、もしくはもっと安く購入できるようになればいいのに」というのは、日本のEV普及を応援する多くのEVユーザーが募らせていた願いです。

ラッコはコストパフォーマンスや耐久性に優れたLFP(リン酸鉄)バッテリーを搭載。BYD独自のブレードバッテリー技術によって、軽EVとして十二分のバッテリーを搭載(高い航続距離性能を実現)。N-BOX並みの価格(現在はおおむね170万円〜250万円程度)で発売されたら、日本にはびこる「EVネガティブ」な論調を吹き飛ばす一台になってくれるのではと期待しています。

BYDオートジャパンの東福寺社長にインタビュー

JMSのプレスデー初日。BYDジャパングループの乗用車部門であるBYDオートジャパンの東福寺厚樹社長へのグループインタビューに参加することができました。BYDが軽EVに賭ける思いや、気になる価格などについての回答をいただけたので、一問一答スタイルで要約して紹介します。

東福寺厚樹社長。

Q. 軽EVを日本で発売する狙いは?

軽EVでは日産サクラが好事例だと思いますが、今までなかったジャンルを作って、年間で5万台近く、3年強の累計で10万台近くを販売してきています。EVが欲しいというお客様だけではなく、これまで普通にエンジンの軽自動車を買っていた方が購入しているといえます。軽EVの選択肢が増えることで、今まで電気自動車に目を向けていなかった方にも十分検討いただける素地が整ってきたと感じています。

日本の自動車市場は年間約400万台と言われていますが、そのうちの150万台は軽自動車です。今までBYDがラインナップしてきた登録車だけでは、端から250万台のマーケットしかなかったということです。しかも、輸入車は25万台程度。そのうちの約20万台はドイツブランドが占めていて、ものすごく狭いところで競い合うことになっていました。

今、国産ブランドでもトヨタがbZ4Xのマイナーチェンジで性能を上げながら価格を下げてきたり、日産リーフがフルモデルチェンジしてすごくいいEVになりました。スズキがeビターラを発売するといった動きもあります。今までの日本では「EVは高くて大きくて航続距離が短い」というイメージが広がってしまっていましたが、国産ブランドがプレゼンスを高め、手が届く価格帯に選択肢が増え、航続距離も「結構走れるじゃないか」と知っていただくようにすることが重要だと考えています。

Q. 自工会軽自動車委員会の鈴木俊博委員長(スズキ社長)が「価格競争はするべきじゃない」と警戒感を示したことはどう捉えていますか?

存在を認めていただいてありがたいと思いましたし、スズキが今回のJMSで発表していた軽EVとともに、われわれの立ち位置を考えていきたいと思います。

(価格競争への警戒については)ラッコは日本専用開発モデルなので、コスト度外視で販売するのは極めて難しいのが実状です。BYDの他のモデルは中国をはじめグローバルで莫大な台数を販売しているので、固定費の回収などが進んでいるモデルもありますが、日本専用モデルのラッコはそうではないからです。

Q. どのような価格帯を想定していますか?

これから中国の本社と価格の交渉を進めるところなので、まだお話しすることはできません。とはいえ、今回のJMS会場でも「いくらなら買いますか?」という来場者アンケートを行っています。メーカーとしては新規開発した新車種であり、他社が発売している軽EVや軽自動車マーケットの価格帯を考慮しながら、プライシングの検討を進めています。

日本のお客様がどんな軽EVを求めていらっしゃるのか。軽EV開発の専任となった田川さん(日産でサクラ開発などを手掛けた田川博英氏)と一緒に、本社の開発チームとともに「日本ではこうやったほうがマーケットシェアを取れるのではないか」という話を深く突き詰めているところです。

Q. 軽EVから乗り替える方も多いヒョンデ「インスター」は競合車と考えていますか?

開発開始当初は正直にいって視野に入っていませんでした。とはいえ、発売後、着々と売れてきているEVなので、無視しえない存在と考えています。

ラッコはあくまでも軽EVとして開発を進めています。スライドドアのスーパーハイトワゴンであり、多くの方が普段乗っているエンジンの軽自動車と使い勝手は変わらず、パワートレインがEVになって、価格もエンジンの軽自動車とそんなに変わらないことが大切だと考えています。

われわれのラインナップでいうと、コンパクトEVのドルフィンはベースラインで価格が約299万円(バッテリー容量は44kWh)です。軽EVのラッコは、ドルフィンに比べてサイズが確実に小さくて、値段は確実に安いということは間違いありません。

Q. ラッコの販売目標台数は?

BYDはすでに400万台メーカーなので、劉さん(BYDジャパン社長でアジア太平洋地域自動車販売事業部総経理の劉学亮氏)に「何台回してもらえるんですか?」と聞くと「何台でもいいよ」と答えが返ってきます。50万台と言えばあっという間に50万台作っちゃうようなところがあるんですね。かといって、あまり少なく言うと台数を作ってもらえなくなるでしょうから、初期オーダーのボリュームをどの程度にするかというのも今議論しているところです。

具体的に考えると、今の販売拠点数が約80店舗で、セールススタッフは1店舗あたりの平均でまだ2名程度です。業界としてセールスマンの平均的な月販台数は3〜4台といったところで、うまく売れて1人あたり年間50台程度。一店舗で年間100台で、80店舗であれば年間8000台くらいのイメージになります。

ただ、これは軽EVだけの数字ではありません。従来のEVラインナップはもちろん、今回ラッコと一緒に発表したスーパーハイブリッド(シーライオン 6)も売りたいですし、いかにお店の数を増やせるかというのが課題です。

また、登録車に比べて安価で手続きが簡素な軽EVについては商談や届出を効率化して、デリバリーの回転を上げていくといった見直しが必要かとも思っています。

(インタビュー、ここまで)

「ユーザー希望小売価格」やバッテリー容量は

限られた時間のグループインタビューではありましたが、東福寺社長の言葉からは「軽EVで日本のマーケットを獲得する」という強い思いと、競争力の高い軽EVを送り出す決意を感じることができました。

さて、気になるのは未発表の価格や搭載されるバッテリーの容量です。噂レベルでいろんな情報が飛び交っているようですが、EVsmartブログとしての「ユーザー希望小売価格」やバッテリー容量=一充電走行距離などについて予想しておきます。

バッテリー容量は30kWhと42kWhを希望

まず、搭載するバッテリー容量です。東福寺社長はプレスカンファレンスの中で「ラッコのバッテリー容量は、スタンダードとロングレンジのバリエーションを用意する」と紹介しました。また、ことにロングレンジについてはBYDジャパンの劉社長が日経新聞のインタビューに対して「航続距離の不安をなくし、ファーストカーとしても選んでほしい」と答えています。

EVsmartブログ的な期待としては、廉価モデルのスタンダードがホンダのN-ONE e: などと同じ30kWh。ロングレンジはドルフィンよりも少し抑えめではありつつ、ヒョンデ インスターのカジュアルグレードに匹敵する42kWhくらい搭載してくれると素敵です、と希望しておきます。

実用的な電費が7.5km/kWhとすると、スタンダードで「7.5km×30kWh=225km」、ロングレンジでは「7.5km×42kWh=315km」走れる計算になるので、むしろスタンダードでもファーストカーとしての使い勝手を満たしてくれることでしょう。

充電性能の高さにも期待したい

今年の4月に紹介した「BYDが日本専用モデルの軽EVを発売へ」という記事でも触れたことですが、バッテリー容量とともに期待したいのが急速充電性能です。

EVで遠出する場合の利便性は、高速道路SAPAや道の駅など経路充電スポットで行う急速充電性能が大きく関わってきます。つまり、たとえば150kmごとに休憩して行う急速充電でしっかり電力を補給することができれば、搭載するバッテリー容量が小さくても実用的にことさらの不便は感じないということですね。ところが、国内ブランドの軽EVは、日産サクラや三菱eKクロスEVの急速充電性能は最大30kW、ホンダ N-VAN e: や N-ONE e: は最大50kWに抑えられています。

BYDは「スーパーeプラットフォーム」などで超高速の急速充電への対応を進めており、新開発車種であるラッコも優れた充電性能を与えられる可能性が高いのではないかと思います。1時間でバッテリー容量の3倍に相当する電力を充電できる「3C」くらいの性能と仮定して、スタンダードで最大90kW、ロングレンジでは最大120kWくらい(最大電流値としては200〜350A程度)の急速充電性能であれば、便利で頼もしい軽EVになってくれるはずです。

普通充電もしっかり6kW対応であることを期待します。

補助金度外視でお買い得な価格を実現してほしい

JMSの会場で「いくらなら買う?」アンケートも実施したということで、その結果も気になりますが……。

東福寺社長の「無理な価格競争はしない」という言葉を踏まえた上で、軽自動車としてのベンチマークといえるホンダN-BOXの「おおむね170万円~250万円程度」という価格を実現してくれると、今までEVには興味がなかった人たちの目の色が変わるのではないかと思います。つまり、スタンダードが170万円、ロングレンジが250万円ということですね。

といいつつ、EVsmartブログ流のEVコスパ(車両価格 ÷ 搭載バッテリー容量)を計算してみると、それぞれ「6万円/kWh」を切っていてさすがに厳しそう。「6.5万円/kWh」で試算すると、30kWhで195万円、42kWhでは273万円となるので、このくらいを目指してほしいと期待します。

スタンダードは装備も簡素にして(安全支援などはしっかり装備するべきだけど)お買い得価格重視。ロングレンジは、装備を充実させつつ、女子ウケがいいファンシー系、あるいはシンプルでもかっこいい系のインテリア仕様なども用意してくれるとさらにベターだと思います。

日本で発売される新車EVの価格は、国のCEV補助金が支給されることを前提とした設定になっている気配があります。でも、そもそもBYDのEV車種に対してCEV補助金の金額は厳しめだし、補助金抜きでエンジン軽自動車の一番人気車種と真っ向勝負できる価格であればインパクトは抜群でしょう。CEV補助金は国の方針で変わりがちなもの。BYDの底力で、補助金ありきのEV価格設定という日本の風潮に、一石を投じてくれたら素敵です。

BYDラッコは、2026年夏の発売予定。楽しみです!

取材・文/寄本 好則

コメント

コメント一覧 (2件)

「日本にはびこるEV否定」は笑いました。

EVを否定しているわけではないですね。

EVは今ではない、ただそれだけです、何故いまEV、しかも軽のEVを進めるのか疑問しかありません。

申し訳ないが、記事(炎上)、宣伝=お金?と誰もが疑ってしまいます。

例えばテレビの場合、

日本が得意としていたブラウン管から、現在のように主力が液晶に変わるまでの過渡期に、

プラズマ、有機EL、3Dなどいろいろな選択肢が出てきました。

自動車ですと、BEV、PHEV、HEV、FCEVなど、まだどれが主流になるか不明です。

しかもそれらが主流になると、充電ステーションなどが確実に無くなっていきます。

現状、日本では天然ガスなどで発電しているEVの電気も、

数少ない充電ステーションで運用されており、特に都市部を離れると悲惨です。

そこで以前より、記事でお勧めになるEV(正確にはBEV)の場合、メリットはなんですか?

今回のような軽EVの場合、既に安い価格で完成され、何も文句の無い軽自動車が日本には溢れています。

そこにわざわざ、BYDなどのEV、特に軽EVを進める理由がまったく無いのでは?

記事にはメリットと良い予測だけで、ユーザへのデメリットが一切書かれてないようですが、

・車体価格のほぼ半分が電池費用で、細かにマイチェンやモデルチェンジするEVに

リセールは期待できない。

少し違いますが、同クラスの軽サクラのリセール価格はご存じですよね?

N-BOXなどのガソリン軽自動車、HVのリセール価格はご存じですよね?

・車体が重いEVの場合、コスパ重視の軽自動車でタイヤなどの交換費用は大丈夫ですか?

・故障、事故した場合、保険代も含めどうなりますか?

特に、売りの大画面液晶などの電装系が故障すると、数万円では直りませんよね?

テスラでさえ、結構悲惨な部品の納期、高額費用となります。

・そもそも、BYDなどのメーカーはBMWやベンツなどと同様な「輸入車」です。

こういう記事には気を付けないと、全体的なことが書かれていません。

ユーザーのことが一切書かれてない(あえて?)

まぁこのような記事だと、

海外EVメーカーの代理者、宣伝と取られてもしょうがないでしょうね。

「日本にはびこるEV否定」ですか、、、(笑)

多岐に亘るご質問に答えると、単行本一冊くらいになりそうなので。

EVのメリットや課題については、過去記事で繰り返し紹介しているので、テーマを決めてサイト内検索、もしくはググってみていただければと思います。

ひとつだけ。これは私の個人的な気付きですが、EVのほうが乗り物として優れている。したがって、世界ではこれからますますEVが普及していく。という思いに依った記事発信を心掛けています。