2025年4月23日から5月2日まで開催された上海モーターショー2025。まさに「電動化」や「自動運転」が際だつイベントとなりました。まずは、日本メーカーが出展していたEVに注目。中国車研究家、加藤ヒロト氏のレポートです。

世界的な注目を集める中国の中心的なモーターショー

中国で、北京モーターショー(Auto China)と毎年交互に開催される上海モーターショー(Auto Shanghai)は今年、21回目の開催を迎えました。毎年4月に開催されるこのショーは国際モーターショーとして世界的に注目を浴びていることから、「世界へのアピールを狙う中国メーカー」「中国へのアピールを狙う外資メーカー」双方にとっての晴れ舞台のようなものです。

ここ5年ほどで世界の自動車界は一気に電動化の波が流れ込み、多種多様なパワートレインのクルマが見られるようになりました。中でも中国市場は他市場と異なる事情(政府による規制や消費者の趣向、国民性など)を持つことから需要の変化が激しく、この荒波の中で揉まれた中国メーカーは電動化において先頭を走っていると言えるでしょう。

今回の上海モーターショーは前回(2023年)と比較し、完成車メーカー・ブランド系の出展者が少なくなった印象を受けました。体力のない中国の新興ブランドが息絶えた事例もありますが、フランス「プジョー・シトロエン」や韓国「ヒョンデ(現代)」、イギリス「ジャガー・ランドローバー」、そして我らが「スバル」といった外資のメーカーも会場には姿がありませんでした。

日本メーカー・ブランドからは「トヨタ」「レクサス」「日産」「インフィニティ」「ホンダ」「マツダ」が今回出展しました。レポートの前編では、日本メーカーの出展に注目します。

トヨタは「bZ7」などを出展

今回のトヨタの目玉は、新たに発表された純電動セダン「bZ7」です。bZ7は広州汽車との合弁「広汽トヨタ」が製造と販売を担当するBEVで、以前の広州モーターショーにて発表された「bZ FlexSpace Concept」の市販モデルとなります。

具体的なスペックはまだ明かされていないものの、ボディサイズは全長5メートル級、ホイールベース3メートル級、全幅2メートル級と言われており、実車はかなり大柄なファストバックセダンという印象を受けました。

ダッシュボードに埋め込まれた横長のインストルメントパネル用ディスプレイや、大型のセンターディスプレイ、センターコンソールの携帯端末用無線充電パッドなど、インテリアでも多くの点で中国市場の好みを取り入れており、良い意味でトヨタ車らしくない設計です。

トヨタが2025年3月に発売した純電動SUV「bZ3X」はこれまでに1万台以上を納車、そして2.2万台ほどがデリバリー待ちの状況となっています。これまでの日系メーカーによる中国向けBEVはほとんどが既存のガソリン車をBEVにしただけのモデル(例:トヨタ C-HR/イゾア EV、日産 シルフィEV、マツダ CX-30 EV、ホンダ e:NS1/e:NP1)で、中国ではしばしば「油改電」と評されるほど。クルマ本体の質は一般的な日本車と同じなので悪くはありませんでしたが、一方で中国のユーザーが求めているBEV作りができていたかと問われると厳しい部分がありました。

中国の地場メーカーが急成長を見せる中、いち早くBEV領域で中国勢との「協業」を決めたのがトヨタです。こうして誕生した中国向けBEV「bZ3」はBYDからの電動パワートレインやプラットフォームの一部の供給を受け、ミニマリスティックなインテリアを採用、多くの部分で中国市場を意識した設計となりました。

そこから、bZ3Xではさらにインテリアから物理ボタンを排除して「シンプルかつ高機能」の度合いを高めています。加えて中国メーカーで採用が進む「レベル2+」の高度な運転支援機能も盛り込み、10.98~15.98万元(約219.7~319.7万円)という驚異的な価格で世に送り出されました。bZ3以来の純電動セダンとなるbZ7ではbZ3Xのインテリア設計に準拠しつつ、木目調パネルや専用設計ステアリング、広々としたキャビンでDセグメントセダンにふさわしい空間を実現しました。また、トヨタのこのクラスのセダンとしてはファーウェイのスマートコックピットシステム「HarmonySpace」を初採用、安全かつ快適な運転支援とともにユーザーに合致した車内体験を提供するとしています。

当初、bZ7の量産モデルは広州モーターショー2025(2025年11月開催予定)でお披露目される予定だったのでしょうが、前倒しして今回発表したのはある意味、中国市場のスピード感に必要不可欠な決断だったと言えます。

レクサスは人気車種の「ES」をフルモデルチェンジ

レクサスからは中国でもっとも売れている車種「ES」のフルモデルチェンジが発表されました。注目すべきなのはBEVとHEVの両方を揃える作戦です。ただし、この「両面作戦」に関しては先述の「油改電」の話もあり、BEVとHEVが同じ見た目をしていることが中国でどれほど受け入れられるかは未知数です。

現に、BYDでもいくつかの車種でBEVとPHEVの両方を展開していますが、実際はまったく異なるボディを用いる、名前だけ同じという車種たちです。一方でESは世界戦略モデルなので、日本では「BEVとHEV両方」であるところを、中国では「BEVは新型ES、HEVは先代ES」のように変則に展開する可能性もゼロではありません。

デザインの話をすると、バッテリー増加分の厚ぼったさを抑えるための面白いアプローチが見られます。サイド面ではフロントドア中腹からリアドア下部までジグザグになったキャラクターラインが入っており、それがサイドステップの黒い加飾と融合しています。

影や風景と同化するブラックの部分を増やすことで数値ほどのボディ全高を感じさせない手法はBYDのプレミアムブランド「デンツァ」の「Z9 GT」でも見られます。すごく大胆な選択ですが、一方でこれまでレクサスが培ってきた「フィネス」に反するのではないかとも感じました。実際に中国現地ではデザインを酷評する声も聞かれ、これまで「レクサス特有の美学」を求めてレクサスを選んでいた層からの反応も気になるところです。

インテリアはトヨタ系列で初となるセンター+助手席用の2枚構成ディスプレイが目を引きます。中国メーカーではプレミアム路線の車種で助手席用ディスプレイの採用が進んでいますが、通常のトヨタ車種では搭載せず、レクサスの中級セダンで採用するというのはブランディングの面においても良い選択と言えるでしょう。

また、「中国ウケ」の要素だけでなく、レクサス特有の美学と使いやすさも重視している点は「Responsive Hidden Switches」にも現れています。この静電容量式のタッチボタンは使用するときだけ出現、実際にタッチすると物理的フィードバックで押したことを伝えます。先進性を感じさせるタッチ式が好まれる傾向を踏まえつつ、使い勝手を重視したこういった装備はなかなか独特で、既存の中国メーカー車種では見られないアプローチです。

日産では「N7」が注目を集める

日産は電動セダン「N7」を上海モーターショー2025期間中に発売、その好調ぶりは予約受付直後に1万件以上を受注するほど。bZ3Xのように「高度な運転支援機能」「シンプルで高機能なコックピット」といった中国でウケる要素を欠かさず、メーカー希望小売価格は驚異の11.99~14.99万元(約239.9~299.9万円)を実現しました。

以前より中国での製造・販売を担当している合弁相手「東風汽車」との共同開発で生まれた車種ですがプラットフォーム自体は噂されているほど東風汽車のものを流用しているわけではないと言います。

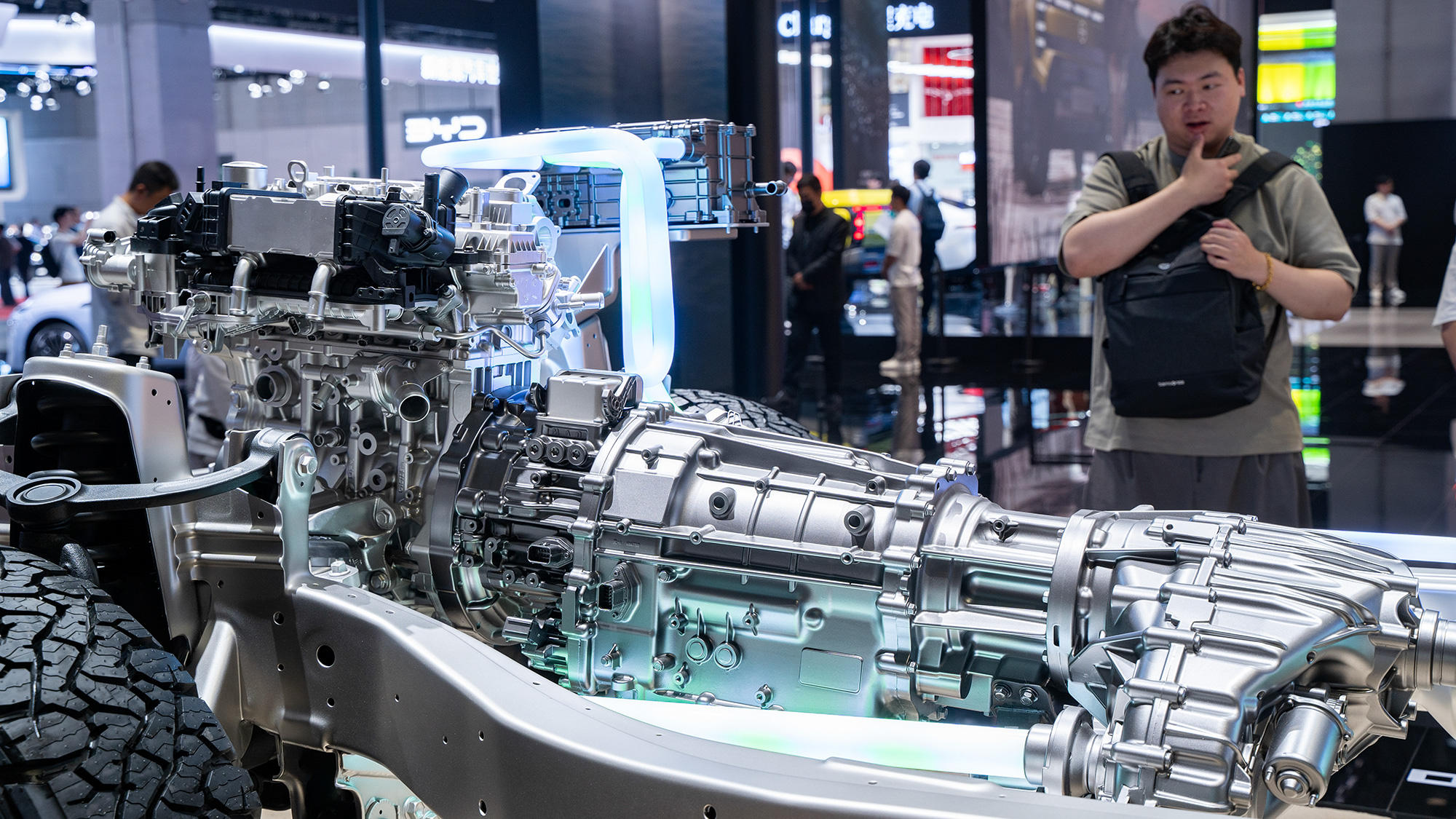

また、日産のブースではサプライズで新たなPHEVピックアップトラック「フロンティア プロ」もお披露目されました。これまでの中国では車齢による強制廃車や都市部への乗り入れ規制など、ピックアップトラックへの厳しい規制が課せられていました。それがここ近年では緩和傾向にあり、コロナ禍で一躍ブームとなったアウトドア趣味と合わせて、中国各メーカーは日常使いも楽なピックアップトラックを続々とリリースしています。フォードやゼネラルモーターズ(GM)といったピックアップトラックの本場メーカーもこの需要を取り込むべく、電動ピックアップトラックの出展に力を入れている印象を受けました。

フロンティア プロはこれまで日産の商用バンやオフロード車種の製造・販売を手がけてきた合弁「鄭州日産」が設計の段階から関与しており、東風汽車のエンブレムを冠する「鄭州日産 Z9」とは姉妹車です。パワートレインは1.5ℓ直列4気筒ターボエンジンを縦置きに配置するプラグインハイブリッドで、エンジン自体は東風汽車製のC15TDEを搭載します。日産車でありながら日産製エンジンを積んでいないのには驚きましたが、日産には1.5ℓクラスの縦置きエンジンがなく、それを新規開発するよりも東風汽車の乗用PHEV/EREV(レンジエクステンダー付きEV)に搭載されているユニットを拝借した方がコストを抑えられるという判断なのでしょう。

「EZ-60」を発表したマツダ

マツダは上海モーターショーに先行して電動SUV「EZ-60」を公開しました。電動セダン「EZ-6」と同じく長安汽車との共同開発モデルですが、今回はEZ-6と比べてより一層、ベース車の雰囲気を感じさせない「マツダ色」の強いパッケージングが実現されています。

実際に車内に座ってみてもステッチや素材の使い方、ハンドルの質感といった日常的に見て触れる部分はかなりの質の向上を感じました。注目すべきは車速や車両状態を表示するインストルメントパネル(メーター)の完全撤廃で、それら情報はHUDや27インチセンターディスプレイの左上に表示する仕様です。中国メーカー車種でもなかなか見られないスタイルですが、ベース車種と目される「ディーパル S07」が同じ仕様なのでそれを受け継いだのでしょう。

一方でデジタルアウターミラーはS07でも採用されておらず、他の中国車でもあまり採用例を見ない装備ですので市場からの反応が気になるところです。EZ-60への反響は大きく、価格がまだ発表されていないにも関わらず、予約開始48時間ですでに1万件を受注する勢いを見せました。

ホンダも新型のスポーティなEVを出展

最後に紹介するのはホンダです。中国の流行を取り入れた車種が数多く登場した今回でしたが、その中でもホンダはかなり真逆な傾向の車種を発表しました。

ホンダがお披露目したのは中国向けBEVサブブランド「燁」の「GT」です。北京モーターショー2024で発表されたコンセプトの市販モデルで、BEVながらもホンダ特有の「走りの楽しさ」を体現した5ドアスポーツとなります。製造と販売は「広汽ホンダ(広州汽車との合弁)」「東風ホンダ(東京五輪との合弁)」の2社が担当しますが、このまま両者とも「GT」で販売するならば、異なる合弁会社が同じ車種名で展開するというかなりレアな形式となりそうです。

見た目は伸びやかなファストバックセダンですが、エッジを効かせすぎている印象も否めません。また、お披露目された個体は二台ともボンネット中央に太いブラックのストライプが目立つものの、正直に言うとGTのデザインにはミスマッチです。車体上部のストライプというのはボンネットからリアまで一貫して施されていたらカッコよく見えますが、GTはそもそもルーフが真っ黒で、リアはストライプが活かせるほど広くありません。

ただ、ある意味この「玩具らしさ」は日本や欧州の目からすると慣れませんが、中国の消費者にとっては新鮮で面白みのあるデザインなのかもしれません。

インテリアでもかなり独特なエッセンスが盛り込まれています。中央にはセンターディスプレイが鎮座しており、そこから連続で下に続くパネルにはセレクターと、フレグランス機能や運転支援機能などの設定が行なえる小さい縦型のディスプレイが設定されています。助手席には角度調整可能なディスプレイを設けているほか、インストルメントパネルが横長ディスプレイになっているのは販売中の「燁」シリーズSUV「広汽ホンダ P7」「東風ホンダ S7」と同じです。

一見先進的に見えますが、セレクターやハンドル盤面、ドアといった箇所での物理ボタンの数があまりにも多く感じました。筆者個人は物理ボタンの操作性に優るものはないという持論がありますが、一方でこれは中国向けBEV、「シンプルで多機能」であればあるほど良いのです。

「燁」シリーズのマーケティング自体がかなり「走りの楽しさ」をアピールしていますが、今の中国市場でそれを理解して楽しめる人はほんの一握り、もっと言えばそういう人は「燁」のBEVなんか買わずにシビック タイプRを求めるはずです。「BEVでもスポーティな走りを」という設計思想には同意しますが、シビック タイプRほど楽しくなければ、売れ筋のBEVほど先進的な体験も出来なさそうな中途半端なパッケージングと感じてしまいました。

ホンダの中国BEV戦略は以前から微妙にズレていると感じます。2010年代後半にはコンパクトSUV「ヴェゼル」のBEVモデルを中国で投入、広汽ホンダでは「理念」ブランド、東風ホンダでは「シーモ」ブランドから発売しました。

ですが、このブランド展開はとてもわかりづらくて中途半端、なおかつシーモでは「X-NV」「M-NV」という同じヴェゼルベースのBEVを2種類出すという不思議な戦略も展開されました。それから数年経った2021年には「e:N」シリーズをお披露目、現在は両方の合弁から「e:NS1/e:NP1」「e:NS2/e:NP2」を展開しています。このe:Nシリーズのブラッシュアップを続ければよかったものの、2024年にはまた新たなブランド「燁」をリリースしてしまいます。

「e:N」と「燁」の立ち位置はとてもわかりづらく、実際に現地ディーラーに聞いても明確な答えが得られないことが何よりもの証左です。BEVを投入する姿勢は重要ですが、そのパッケージングが中国好みのものでもなければ、ブランディングにも中途半端な印象を与えてしまっては、良い戦略とは言えないでしょう。技術力もあってクルマ自体の質も良いだけに、とてももったいないと感じざるを得ません。

BYDやジーリーが中国EV市場におけるトップに君臨した今、外資メーカーがその牙城を崩すことはほぼ不可能に近いと言わざるを得ません。一方でBYDやジーリーにはない、長年、世界市場で培った「信頼できる確かな品質」は日本メーカーが今でも持ち続けているゆるぎない実績です。中国勢に対しては価格帯で勝負するのではなく、それら価格帯の車種からのステップアップを狙った「より上質かつ多機能なEV」という選択肢を中国市場で提示することができれば、シェアの回復も狙えることでしょう。

取材・文/加藤 ヒロト

コメント