愛車を走らせつつ電気自動車関連の話題をレポートする連載の第20回。マイカーとして3年乗ったHonda eのバッテリー劣化度(SOH)を知りたいと思っていろいろ試してみました。その続編(前編はこちら)です。

正規ディーラーで測定していただきました

まずは結論から。正規ディーラーで測定してもらった私のHonda eの駆動用バッテリーのSOH(State of Health=健康状態)は「85.8%」でした。クルマを見てもらっているホンダカーズ東京一之江店で測定してもらうことができました。

約束した日に訪ねたところ、工場長の細谷さんが応対してくれました。「すぐに測っちゃいましょう」とOBD2ツールとパソコンを接続してデータを読み取ります。それほど手間もかからず、10分ぐらいで完了しました。パソコン画面にはいろいろな数字が並んでいました(画面の撮影はNG)。ただ、そこに直接SOHが表示されるようにはなっていなくて、データの読み取り後にしばらく待っていると、細谷さんが戻ってきて、数字を教えてくれました。

それが85.8%です。うーむ。知りたくていろいろやってみたものの、こうやって正式に告げられてみると、どう評価していいのか迷ってしまいます。

ホンダは容量保証の条件として「保証による交換は8年または16万km、および診断機でバッテリー容量が70%に満たない場合」を掲げています。3年で85%になっているということは、同じ割合で減っていくとしたら6年で70%になることもありそうです。そう考えると「容量保証レベル」の劣化具合……とも読み取れます。

10%を切るまで使い切ることもしばしば……。

3年前に乗り始めた頃は自宅充電無し、ほとんど急速充電器でチャージ。自宅マンションに共用充電器ができてからも、3回に2回ぐらいは急速充電を利用してきました。しかも、経路充電ではSOCをギリギリまで使い切るような、バッテリーに過酷な乗り方を重ねてきた自覚はあります。その意味では、妥当な減り具合、と言えるのかもしれません。

一方で、意外な数字でもありました。第19回でもお伝えしたように、満充電時の航続可能距離の表示は乗り始めた頃と変わっていませんし、弱っているという実感がまったくなかったからです。

とまぁ判断に困ったわけですが、はっきりとした数字を示してもらえたのはよかったです。ホンダの正規ディーラーでSOHを測ってもらえたことをまずは歓迎したいと思います。Honda eは残念ながら製造終了しましたが、商用EV『N-VAN e:』の販売も控えていますし、購入予定の皆さんも含めてホンダのEV・PHEVオーナーには朗報ではないでしょうか。

OBD2ツール&アプリでの測定方法も確認

ではあらためて、一人のEVオーナーの実体験として、SOHの公式値を知るまでのあれやこれやを振り返っていきましょう。まずはHonda eの初車検時、一度はディーラーでSOHの測定を断られてしまったので、0~100%充電して実際に使える電力量を記録しておこうと考えました。その結果、29.8kWhという数値が判明しました(ここまでは第19回で詳報しています)。

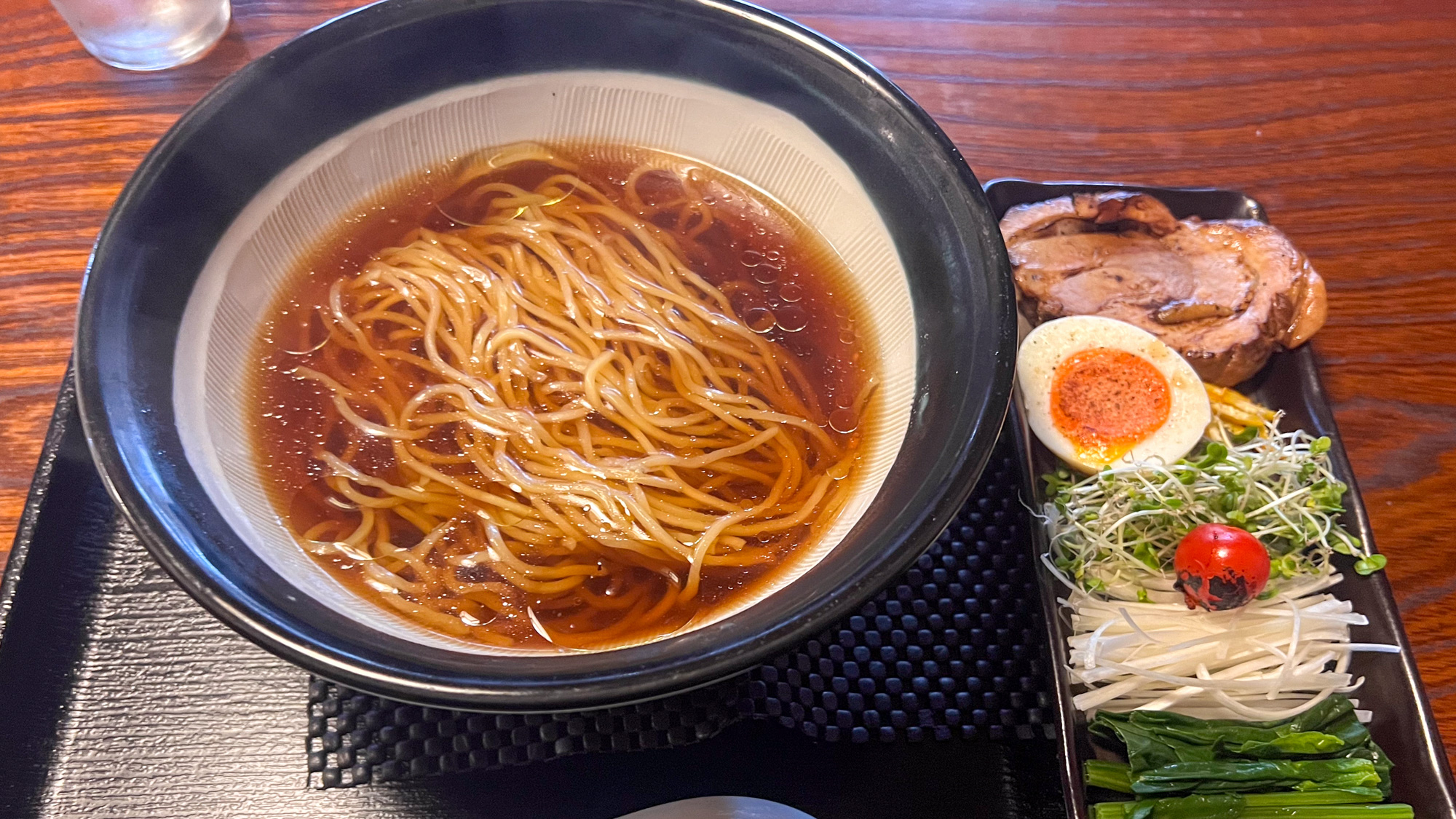

その後、SOHについてHonda eオーナーズクラブで情報交換をしているうちに、メンバーの一人で宇都宮市在住のOさんが、OBD2診断機でSOHを測る方法を教えてくれることになりました。ついでにおいしいものを食べに行きましょう、とOさんオススメのラーメン店で待ち合わせました。

東京と宇都宮からそれぞれ目指したのは、茨城県つくばみらい市の「Natural Ramen 志庵」。日曜日だったので、白いHonda eのOさんは3人の息子さんと一緒にドライブ。私も小6の次男を「うまいラーメン食いに行こうぜ」と誘ったのですが、「友達と遊ぶからやめとく」とあっさり断られてしまいました。とほほ。

「無添加ヴィーガン対応」という健康に良さそうなラーメン(とっても美味!)をいただきながら、測定法について説明してもらいました。Oさんは日産リーフに続いてHonda eが2台目のEV。しかも本業は自動車関係というクルマ通にしてEV通です。リーフは対応しているスキャナーやアプリなどが出回っていますが、Honda eについてはOさん所有の各種ツールではSOHが表示できず、ヨーロッパで使われているスキャナーを取り寄せたそうです。

取り掛かる前に、注意がありました。OBDツールを使った測定は、やり方や車種によっては不具合が出る可能性もあるそうです。あくまで自己責任ということですね。なので記事ではスキャナーやアプリの名前は伏せておくことにします。

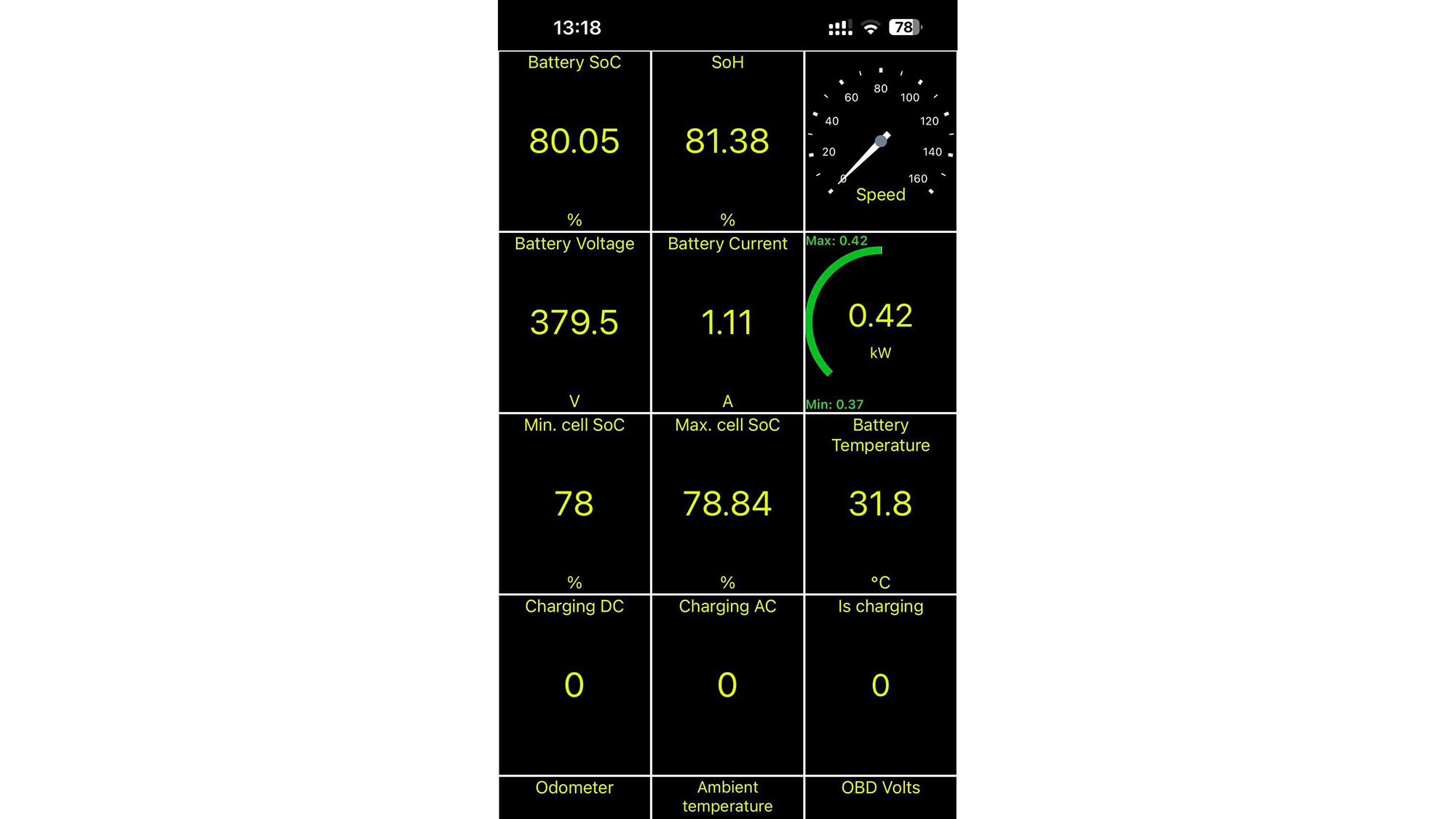

OさんのHonda eで使っているツールなので、私のもすんなりとデータの読み出しに成功。アプリ上では「Battery State of Health」が81.38%と表示されました。ホンダ公式の測定値とは違っています。この誤差については後述します。今回の放浪記では、SOHというのは、なかなか正確に測れるものではない、ということを少しずつ知ることになったのでした。

アプリでの測定結果は81.38%でした。

とはいえ、完全にブラックボックスだったバッテリーの状態を、知識とツールがあればそれなりにチェックできると知ったのは、私にとっては画期的なこと。ほかにバッテリー温度も表示されていました。これまたちょっと気になるデータです。

なので、自分でも(繰り返しますが自己責任で)使いたいと思って、OBD2スキャナーとアプリを入手しておくことにしました。ネットで探しましたが、やはり日本では買えないようです。そこで海外通販でポチって、のんびり届くのを待つことにしました。で、その荷物が届く前に、ディーラーとのやりとりが同時進行して、冒頭のシーンに至ったわけですが、その経緯は以下の通りです。

まず、車検の直後に、Honda eのSOHについて、ホンダの広報担当者に「正規ディーラーで診断機を使った測定はできないのでしょうか」と問い合わせました。すると「測定は可能です」と答えてもらいました。「測定してもらうには、容量低下を自覚しているなど、なにか条件があるのでしょうか」という質問に対しても「特に基準は設けておりません。保証期間内での測定において、70%以下の場合は、保証対応となり交換をいたします」という回答をもらいました。容量保証を謳っている以上、メーカーとしてはもちろん測定しますよ、ということですね。

ならばディーラーで「測定はやらない」という判断をしているのでしょうか。続いて問い合わせたのは、株式会社ホンダカーズ東京(東京都台東区)です。応対してくださったのは技術サービス部の整備担当者、Fさん。新車購入したユーザーであることを伝え、ホンダに投げた質問と回答を伝えて、測定してほしい旨を伝えました。また断られるのかと思いきや、肩すかし。明るく「測定できますよ」「ディーラーからご連絡させます」と伝えられました。

続いて一之江店の工場長、細谷さんから電話がかかってきました。「ご都合の良い日程で測定します」ということに。ホンダカーズ東京への問い合わせから3日後ぐらいには冒頭のシーンに至ったわけですが、一回断られたのは何だったの?と思えるようなスムーズさでした。

いろいろとやり取りした中でわかったことは、まず、Honda eのSOHを測定して、それをオーナーに伝える、という前例がなかったということです。ホンダ初の市販EVですし、全国で2000台も売れていないレア車なので仕方ないのかもしれません。容量を示すデータ自体は把握できていても、オーナーに伝えるSOHの数字について、検討と確認が必要だったようです。適正な工賃などが決まっていなかったということもあるかもしれません。

ちなみに今回の測定については、サービスで無料ということになりました。「ホンダ車の駆動用バッテリーの劣化度測定は◯◯円でした」と記録することにも意味があるので「お支払いさせてほしい」と伝えたのですが、了承してもらえず。今回はお気持ちをありがたく頂戴しました。ただ、ホンダEVユーザーのために、どういうタイミングでSOHを測定してもらうのがいいのか、工賃はいくらなのか、などを明示してもらえるとうれしいです。

正確なSOH測定はなかなか難しい

さて、同じクルマなのに85.8%と出たり、81.38%と出たり、いったいどうなってるのか、という疑問もわいてくるわけですが、SOHにはどうやら共通の指標というのがないようです。測定法や考え方によって数値は上下するのだとか。

少し専門的な話になりますが、駆動用バッテリーの容量は、ECU(Electronic Control Unit)内部ではAh(アンペアアワー)という値で管理されています。ディーラーのツールで読み出すのはその値です。この数字、Honda eの場合は新車時のカタログ上は100Ahのはずですが、実際にはそうなっていないようです。なのでSOHの値を求めるには計算が必要になるのだとか。

一般的には、内部抵抗や電圧低下などを考慮してカタログ値の「90~95%」を総容量とみなすのが通例だそうです。またバッテリーの劣化については「単純に容量の何%を使えるかどうかだけでなく、低下している受電量や出力も考慮すると、SOHの測定はさらに複雑になる」という話も聞きました。

バッテリーはEVの心臓部。ユーザーとしては、クルマがどれぐらい初期性能を維持しているか、SOHはメーカーを問わない共通の指標としてぜひ可視化してもらいたいものです。気になったらいつでもディーラーで測定してもらえて、自分のクルマの状況を知ることができるというのが理想的です。私のHonda eについては、今回の「85.8%」からどうなっていくのか、引き続き観察して、またご報告しますね。

私のHonda e(2021/4/29~2024/6/7)

総走行距離 5万6932km

平均電費 8.8km/kWh

累計充電回数 急速403回、普通105回

取材・文/篠原 知存

コメント

コメント一覧 (9件)

私のHonda eは3年半、5.5万キロで83.8%でした○

点検時にもらったデータリストの「バッテリパック容量」という項目に「83.8Ah」と書いてあったのですが、これが%になるらしいです○

sounandesさん

コメントありがとうございます。

ディーラーによっては読み出したデータを共有してくれるのですね。

貴重な情報をありがとうございます。

ご覧になったデータが「高電圧バッテリー総容量」という項目で、

それが83.8Ahだとしたら、

ホンダが容量保証の意味で使っているSOHに換算すると、

sounandesさんのHonda eでは約88%になります(より安心ですね!)。

説明してくれたディーラーで換算してくれたのかもしれませんが、

OBD2で読み出したAhは、SOHとは異なる、というのが、

現時点でのオーナーズクラブでの検証結果です。

ディーラーとオーナーがきちんとクルマの状態を共有できるように、

いろいろな情報をわかりやすく開示してほしいですね。

Honda eはバッテリークーラーが搭載されていたと思いますが、それでも3年6万キロで86%ですか。予想していたより減っていることに驚きました。

テスラ車はそんなに劣化しないと思いますが、何が違うのでしょ。

色んなモノを作って来た業界のモンから言わせてもらうと、

必要な装備を付けたい開発と、適正価格を前面に押し出す企画、

その部品構成を何とか形にする設計のせめぎあいの中で、

必要にして十分な性能を確保したか、出来なかったかの違いというのが、

最終的な商品の寿命に出て来る訳で、、

適正な寿命という形からすると、日本車の部品寿命一つの目安が10万キロ

10万キロで80%劣化であれば、バッテリー保障も不要だし、想定以上の過剰寿命ではないので、結構な正解じゃ無いですか?

シーザー・ミランさま

コメントありがとうございます。

おっしゃる通り、Honda eも液体でバッテリーの温度管理をしています。

なので私も驚きました。ただ、文中にもあるように、

タフな使い方をしてきた自覚はあって仕方がない面もあるのかなと。

そのうち、70%切りで交換の実体験リポートをお届けできるかもしれません(笑)

恐らくメーカーの設定では、8年、16万kmのバッテリー保証内では航続距離が維持できるように多少バッテリー容量に余裕を持たせていると思います。従ってSOHの値が86%という値が出ても、航続距離に変化が出ないのだと思います。

ピーターさま

コメントありがとうございます!

下記、宮本さんへのお返事にも書きましたが、

航続可能距離の表示が、個別車両の電費を反映しているがゆえの、

数字のいたずらではないかと想像しています。

航続可能距離はドライブのときの目安なので、

そういう設定もありだとは思いますが、

単純にWLTCモードの電費で積算してくれたほうが、

バッテリーの劣化度を推測するのには役立ちます(年々減る)。

はたしてどっちがユーザーフレンドリーなのでしょうね……

バッテリーの予備的な部分が有って、劣化部分がまだその中に収まって居るから走行可能距離に出て来ないのでは?

宮本さま

コメントありがとうございます!

Honda eの場合、表示される航続可能距離には、

当該車両の平均電費などが反映されているようです。

つまり、7km/kWhのクルマと9km/kWhのクルマとでは、

同じ満充電でも航続可能距離の表示が違ってきます。

私の場合は、乗り始めた頃より最近の方が電費が良いため、

劣化したにも関わらず、航続可能距離が伸びるという、

ナゾな事態に至ったのでは……と推察しております。

機会があれば、航続可能距離の計算法について確認したいと思います。