ラインナップのBEV化を進めているメルセデス・ベンツ。その中で「S」の名を冠する『EQSセダン』を街で走らせてみた。EV専用プラットフォームを採用しているからこそ実現できたフラッグシップの風格。そしてEVシフトへの本気を実感できる1台だった。

特徴的なデザインでCd値0.20を実現

EQSセダンは、2022年9月に発売された。メルセデスの電気自動車ブランド名の「EQ」にSがついていることからも分かる通り、Sクラスの車格を持つ最上位モデルだ。EQSにはセダンとSUVの2つのボディタイプが存在する。セダンのラインナップは『EQS 450+』(RWD、1,563万円)とメルセデスAMG初の電気自動車である『EQS 53 4MATIC+』(AWD、2,375万円)の2モデル。今回はEQS 450+を選んだ。

駆動用バッテリー容量は107.8kWh、リヤに搭載するモーターは245kW(333ps)、568Nmの出力とトルクを発揮する。一充電走行距離(WLTC)は700km。実用的な航続距離はWLTCカタログスペックの80%としても560kmを走り切る。アメリカのEPA値でも、EQS 450+の航続距離は352マイル(約566km)と示されている。ボディサイズは全長5,225mm、全幅1,925mm、全高1,520mm、ホイールベースは3,210mm、車重は2,560kgだ。

なお、メルセデス・ベンツの現在のBEVのラインナップは、EQSセダン、EQS SUVに加えて、EQA、EQB、EQC、EQEセダン、EQE SUVの7車種だ。

EQSセダンは、メルセデス・ベンツとしては初めて電気自動車専用プラットフォームを採用して、エンジンやトランスミッション搭載から解放されたデザインとパッケージングを実現している。これにより、エクステリアはこれまでに類を見ない独自のデザインになった。

特にサイドビューが特徴的で、Aピラーの前端が明らかにSクラスよりも前に出ている。そのためボンネットはSクラスより短い。ルーフの後端も、伝統的な位置のSクラスに対して、EQSセダンはトランク後端に近い。

ラゲッジスペースにはトランクリッドではなく、テールゲートを開けてアクセスする。つまりこのクルマは2ボックスだ。トランク容量は610リッター、6:4の分割可倒式リヤシートを倒せば1,770リッターまで増やせる。右側のシルバーのスーツケースは、国内線持ち込み可能サイズ(56x35x22cm)。

このデザインによりフロントからルーフを経由しリヤまでが弓のように一筆書きでつながる「ワン・ボウデザイン」を体現して、量産車ナンバーワンレベルのCd値0.20を達成している(先日、中国のシャオペンが新型EVセダン『MONA M03』のCd値で0.194を達成したと発表)。その恩恵は「東名300km電費検証」(関連記事)で明確なアドバンテージとなって現れた。

そして面白いのは、これほどに特異なデザインを採用しているが、EQSセダンとSクラス(ロングホイールベース仕様)のプレミアムレングス(前軸中心からフロントドアの前端までの距離)はほとんど変わらないこと。ゆえにプレミアムレングスの見た目の重要な指標であるホイールハウス後端からドア前端までの長さは、EQSセダン32cm(筆者実測値)、Sクラス31.5cm(3面図からの計算値)でほぼ同値だった。これによりEQSセダンも「後輪駆動の高級車」としての風格あるプロポーションを保っているように思える。

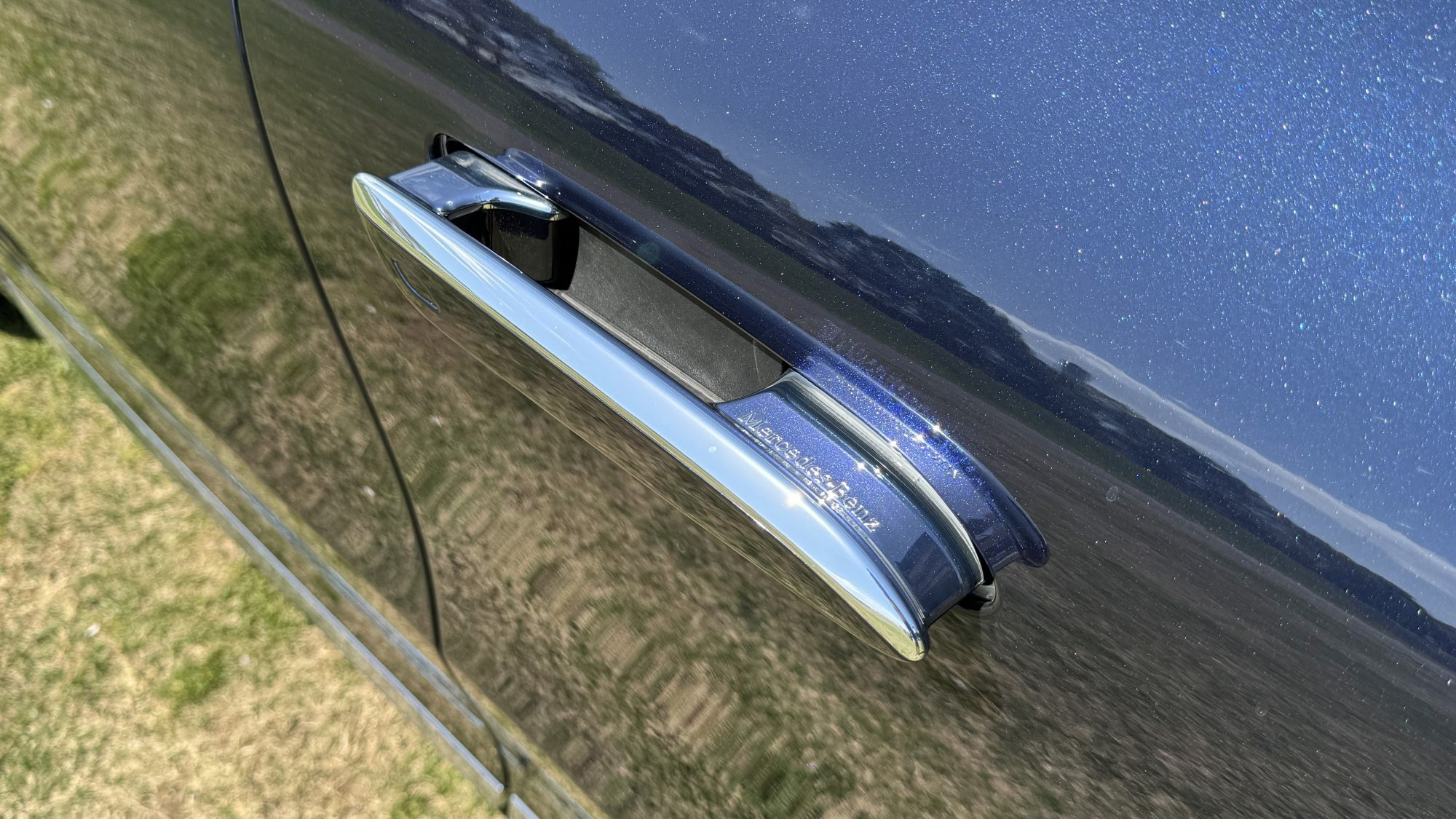

格納式ドアハンドルは、もちろん空力に寄与している。クルマに近づくと自動でせり出してきて乗員を迎えてくれる。「Mercedes-Benz」の文字が刻まれているし、夜間はきれいに光り高級感が漂う。ただし施錠後に車内の忘れ物を取るなどの場面で、ドアハンドルが出てくるのを待つ必要がある。やはり「ドアを開ける」という動作については、2ステップではなく、1ステップになる設計にした方が良いのではないかと思った。

従来のラジエターグリルの位置には、小さいスリーポインテッドスターが散りばめられたブラックパネルがあり、センサーやカメラ類が組み込まれている。ボンネットをユーザーが開けることはできない。つまりフランク(ボンネット下の収納スペース)もない。ウォッシャー液の補充は左フロントフェンダーに用意された専用の開口部から行う。

リヤはフロントから続くきれいな空気の流れを、テールゲートのスポイラーが阻害しているように見えるが、このパーツも空気抵抗の低減に寄与し、見た目にスポーティな印象を加えている。給電口は急速、普通ともに右リヤフェンダーにまとめられている。

「ワンボウインテリア」のメリットとデメリット

床下にバッテリーを搭載するBEVは、フロアが高くなる分、室内高を確保するために全高を高くせざるを得ない場合がある。BMW『i7』では、先代の7シリーズよりも60mmの全高アップによる背高感を払拭するためのデザインを採用しているということは以前の記事(関連記事)で紹介した。

ところがEQSセダンはEV専用のプラットフォームを採用することで、ICE車のS500 4MATIC ロングから全高はわずか15mmのアップだけにとどめることに成功した。さらに前席のヘッドルームはEQSセダンの1035mmに対して、Sクラスは1010mmと、25mmもEQSセダンの方が大きい。これも車両中央にピークがくるワン・ボウデザインのメリットだ。

しかしデメリットもあり、ルーフのピークが車両中央にあるということはリヤに向かっては下がっていくため、後席のヘッドルームはSクラスの1005mmに対して、EQSセダンは965mmと40mm低くなっている。

右リヤシートはリクライニングを最大に倒した状態。筆者が運転席でドラポジを取った後席では、膝前に35cmもの空間が確保されていた。

事実、筆者がドライビングポジションをとった運転席頭上は12cmの空間があるのに対して、後席は2cmの余裕しかなかった。i7の場合はそれぞれ16cmと6cmだったので、後席にVIPを乗せる場合はトラディショナルなルーフ形状のi7の方が空間に余裕が感じられるだろう。

とはいえ、後席VIP対応の装備にはぬかりはない。助手席に誰も乗っていない、かつ左リヤシートに乗員がいる場面で走り出すと、助手席が自動で前にスライドして後席の空間を広くしてくれる。なお、助手席の位置調節、ヒーター、ベンチレーションの操作は、運転席用のそれらのスイッチからでも操作可能だ。

運転席ドアのスイッチ部の写真。前後席ともにシートの位置調整、3段階のヒーターとベンチレーションをドアパネルで操作できる。助手席の操作は「L」のスイッチを押して行う。

運転席と助手席前に12.3インチ、センターに17.7インチの計3枚のディスプレイを並べた「MBUXハイパースクリーン」は先進性を感じさせる。ドライバーディスプレイはステアリング右スポークのボタンで操作できる。センターディスプレイはステアリングの左スポークのボタン、もしくはタッチ操作も可能。

助手席ディスプレイは、センターとほぼ同じ機能が与えられており、タッチして操作する。助手席に人が乗っていないと写真のように待機画面になる。その状態でも表示されている「星」がゆっくりと動いていて高級感を感じる。しかもアンビエントライトに合わせて色とりどりに輝くので、夜間は特にキレイだった。

MBUXハイパースクリーンは、ARヘッドアップディスプレイなども含む105万円の「デジタルインテリアパッケージ」のオプションを選択する必要がある(EQS 53 4MATIC+には標準装備)。

エアサスならではの乗り心地

メルセデス・ベンツ製BEVのEQBとEQC以外の5車種に試乗した経験から、これらのクルマがアクセル開度に対してリニアな動き出しをすることは、とても良い特徴だと思っている。その反応は、ドライブモードをエコにすれば穏やかに、スポーツにすれば同じアクセル開度でもより強い加速を示すのはご想像の通り。しかしデフォルトのコンフォートが完璧に調律されているため、わざわざ変える必要性を感じない。

スポーツにしてスラローム的な動きを試してみると、コンフォートに比べてロール量が減り、回頭性がよくなる。それ以上に(ドライブモードに関係なく)特別な挙動だと感じたのは、リヤ・アクスルステアリング(最大4.5度)によるもので、ステアリングを切り込むほどにフロントとは逆のリヤの操舵角も大きくなるため、フロントは内側へリヤは外側へと動いたことだ。なお、リヤ・アクスルステアリングにより最小回転半径は5.5mから5.0mへと、EQA(5.3m)よりも小さくなる。

エアサスがもたらす乗り心地はフワフワとした独特なものだった。BMW『i7』よりも段差のショックは強いが、うねりの処理はよりゆったりしている。サスペンションのストローク量は、i7よりもEQSセダンの方が大きいように感じた。高速道路でも路面のうねりを3バウンドでたおやかにいなしてくれる。ドライブモードをスポーツにすると、2バウンドになるくらいの印象で、決してガチガチになるわけではない。

試乗車特有のものかもしれないが、ブレーキペダルの踏み応えが固かったので、もっとストローク方向に動きやすい方が、より多くの人が扱いやすくなるのではないかと思った。そんなブレーキペダルをどれだけ丁寧に操作しても、停車時に1往復の揺れ残りが発生してしまい、滑らかな停車が難しかった。

回生ブレーキは、強力回生、通常回生、回生なし、インテリジェント回生の4種類があり、パドルスイッチで選択できる。インテリジェント以外の3種類は文字通りの制御で、インテリジェントは先行車に合わせて停止までしてくれるが、停止直前にブレーキを抜かずにキュッと停まるので、揺れ残りが発生してしまうのが残念だった。

エンジンのないBEVは静かな車内が魅力だが、サウンドエクスペリエンスを使用することで、加減速に応じた音の演出を楽しむことができる。「Silver Waves」「Vivid Flux」「Roaring Pulse」の3種類が用意されているが、どれも電子的な音色で馴染めなかった。それよりも標準装備のBurmester 3Dサラウンドサウンドシステムで、クラシックなどを流した方がこのクルマに合っている気がする。なお、このオーディオシステムはデフォルトの設定で低音が強すぎず、メルセデスブランドに合う上品な音色だと感じた。

未来の高級車市場でも「S」は安泰なのか

先に、インテリジェント回生で停車する際の揺れ残りが少し気になる点を指摘した。実はEQSセダンのあとにEQE SUVに試乗したのだが、同じ状況での停車の仕方が明らかに滑らかになっていた。EQE SUVの全高は1,670mmとEQSセダンより150mmも高いにもかかわらずだ(EQE SUVも前後エアサス)。

EQE SUVのデビューはEQSセダンの1年後だった。この1年の間にブレーキ制御を磨いて上記の進化を果たしているとすれば、ドイツ本国で今年4月にマイナーチェンジが実施された新型EQSセダンにどんなブレーキ制御が施されて、乗り心地がどれほどレベルアップしているのか楽しみだ。メルセデス・ベンツに限らず、EVにおける電子制御の進化は速い。

メルセデス製BEVの優位点のひとつがV2HとV2L(外部給電)に対応していることだと思う。現在のラインナップのうちEQBとEQC以外のEQSセダン、EQS SUV、EQEセダン、EQE SUV、EQAの5車種でそれを可能にしていることからもメルセデスの日本市場に対する真摯さが伝わってくる。

先日、『EVライフを「ベンツの認定中古車」でお得にスタート/保証充実&充電半年無料!』の記事を執筆した。上記5車種がV2Hに対応していることと合わせて考えると、「メルセデス・ベンツ」ブランドの高性能電気自動車を蓄電池としても活用できる。しかもモデルによっては新車価格から半額ほどで入手できる場合がある。多くのケースで、1kWhあたりのコストは専用の定置型蓄電池よりも安くなる(関連記事)だろう。

また、この5車種の駆動用バッテリー容量は、70.5kWhから107.8kWhとかなりの大型であるため、一日の消費電力量が10kWh前後とされる一般的な家庭であれば、満充電からの電力で1週間〜10日ほど生活できる計算になる。

EQSセダンは、乗り心地や後席の居住性からライバルのi7よりもドライバーズカー的な性格の強さを感じた。しかし、ICEのSクラスと7シリーズでは、Sクラスは新型がリリースされるたびにモデル別登録台数で、1,000万円以上の価格にもかかわらず、トップ15以内にランクインしている。このことからも社有車としても確実な需要があることがうかがえる。

さらに電動化が進んだ未来でもメルセデスは同じような成績を残せるのか、BMWが巻き返すのか、はたまたテスラのような新たな勢力が席巻することはあるのか。この点にも注目していきたい。

EQS450+ 主要スペック

| EQS 450+ | |

|---|---|

| 全長(mm) | 5225 |

| 全幅(mm) | 1925 |

| 全高(mm) | 1520 |

| ホイールベース(mm) | 3210 |

| 車両重量(kg) | 2560 |

| 前軸重(kg) | 1210 |

| 後軸重(kg) | 1350 |

| 前後重量配分 | 47:53 |

| 乗車定員(人) | 5 |

| 最小回転半径(m) | 5.5 |

| 交流電力消費率(WLTC、Wh/km) | 182 |

| 一充電走行距離(km) | 700 |

| EPA換算推計値(km) | 560 |

| 最高出力(kW/ps) | 245/333 |

| 最大トルク(Nm/kgm) | 568/57.9 |

| バッテリー総電力量(kWh) | 107.8 |

| 急速充電性能(kW) | 150 |

| 普通充電性能(kW) | 6 |

| V2X対応 | V2H、V2L |

| モーター数 | 1 |

| 駆動方式 | RWD |

| フロントサスペンション | 4リンク式エア |

| リアサスペンション | マルチリンク式エア |

| タイヤサイズ(前後) | 265/40R21 |

| 荷室容量(L) | 610〜1770 |

| フランク(L) | なし |

| Cd値 | 0.20 |

| 車両本体価格 (万円、A) | 1563 |

| CEV補助金 (万円、B) | 52 |

| 実質価格(万円、A - B) | 1511 |

| ※車両重量は車検証に記載の値 | |

取材・文/烏山 大輔

コメント