ヒョンデの最新モデル「インスター」のVoyageグレードでさいたま〜東北地方を周遊してきました。日産サクラなどと比較してどれほどのEV性能を実現できているのか。後編では、さまざまなサービス事業者の急速充電器との相性や、車中泊の実用性などを確認します。

経路充電の急速充電器は複数台設置してほしい

前編では関東を出発して仙台のヒョンデシティストア仙台に寄りつつ、秋田県に入りました。後半では岩手県盛岡市を経由しながら太平洋側まで突っ切って、三陸道経由で仙台方面へ南下していきます。今回の検証車両であるインスターVoyageの主要スペックと走行条件は前編の記事に記載していますので参照してください。

【関連記事】

ヒョンデ「インスターVoyage」東北周遊1430km長距離遠征レポート【前編】コンパクトEVがファーストカーとして使えるか?(2025年7月31日)

① 道の駅にかほ→秋田市街トヨタディーラー(150kW級急速充電器)

●走行距離:62.8km

●消費電力量:74.5%→61.5%

●平均電費:116Wh/km(8.62km/kWh)

●外気温(にかほ→秋田):27℃→36℃

●天候:晴れ

秋田市街にはさまざまな急速充電器が点在していますが、インスターの充電性能を最大限発揮可能な150kW級を使用するためにトヨタディーラーの充電スポットを利用しました。ところが最初に訪れた臨海店では充電エラーが発生して充電することができず、近隣の泉新国道店の利用を余儀なくされました。

トヨタディーラーに設置している150kW級急速充電器は、全てのEVオーナーが24時間365日使用することができます。その都度QRコードを読み込んでクレジットカード情報を登録するとすぐに充電可能となるので、急速充電器を使用する機会が少ないユーザーは重宝するかもしれません。とはいえ、充電エラーは残念ですし、もし最初の臨海店に充電器が2台設置されていたら、わざわざ近隣の充電スポットに移動する手間も省けたはずです。やはり急速充電器は1か所に複数基(口)設置が原則であり、同じ市内のトヨタディーラーであれば、設置場所は1か所のディーラーに集約して設置基数を増やすべきではないかとも感じました。

イオンモールではランチ&充電

② 秋田市街→イオンモール盛岡南

●走行距離:112.6km

●消費電力量:62%→37.5%

●平均電費:103Wh/km(9.71km/kWh)

●外気温(秋田→盛岡):27℃→31℃

●天候:曇り一時雨

盛岡市街に到着しました。イオンモール盛岡南には50kW級充電器が設置されており、私の大好物である盛岡冷麺のお店が目の前という好立地ということもあり、充電中に冷麺ランチをしました。食事休憩中に急速充電を行えば充電時間は実質ゼロと言えます。

そしてこの秋田・盛岡間で驚くべきは電費の良さでしょう。にかほ〜秋田間でも電費は良かったですが、1kWh当たり10km近い航続距離を走行しており、インスターは郊外走行で電費が大きく伸びることが実感できました。

テラチャージの急速充電器で予想外のトラブルに遭遇

③ 盛岡市街→道の駅高田松原(50kW級急速充電器)

●走行距離:173.8km

●消費電力量:85.5%→47.5%

●平均電費:111Wh/km(9.01km/kWh)

●外気温(盛岡→陸前高田):31℃→30℃

●天候:晴れ

道の駅高田松原には東日本大震災の記念碑や震災伝承館などの施設が併設されており、社会見学スポットです。テラチャージの急速充電器が2基設置されており、EVの経路充電という観点でも安心感が高めです。さらにテラチャージの場合、一回あたり最大60分間充電することができるため、充電器に繋いでおいて余裕を持って道の駅を散策することができます。これなら50kW級だとしても1時間で理論値としては50kWh充電可能となり、バッテリー容量49kWhのインスターであればほぼ満充電近くまで回復できる計画でした。

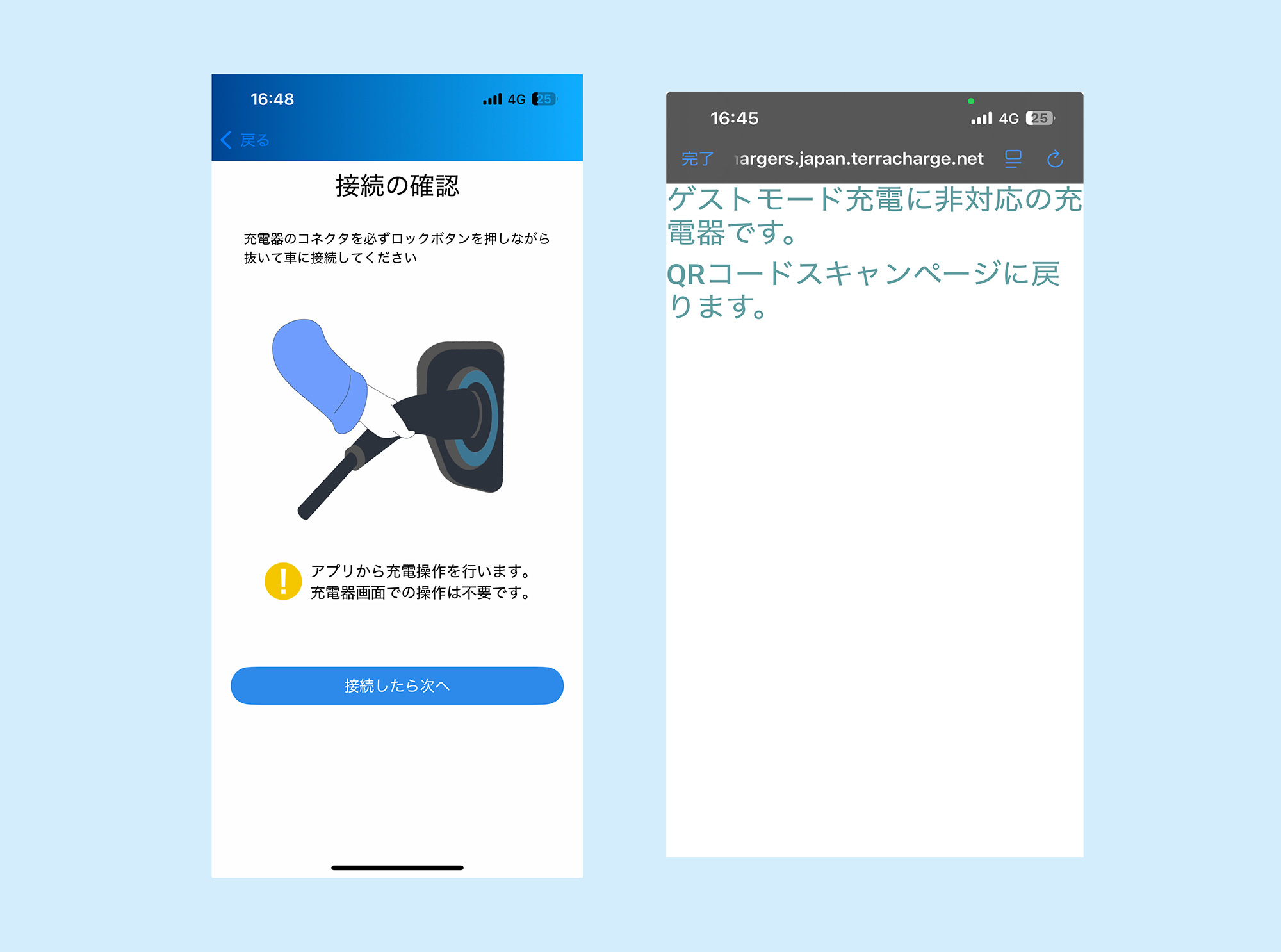

ところが今回、テラチャージのアプリ経由で使用したところ、アプリ上では充電されているものの、実際に車両に充電されていないというエラーに遭遇。サポートセンターに連絡したところ、アプリ上の操作案内の前に充電プラグを差し込んでしまっていたことが要因と判明しました。

正直、充電プラグを差し込む順番が前後するだけで充電がスタートしないという経験は初めてのことでしたし、充電器側で所定の手順が踏まれるまでは充電プラグをロックしておかないと、私と同じように充電がスタートしないという状況に多くのユーザーが遭遇してしまうはずです。何よりも、アプリ上では充電がスタートしていることから、実際に車両に充電されていないことを認識せずに、道の駅に散策に出掛けてしまうなんてことも容易に想定されます。

さらに解せなかったのがゲストモード充電です。というのも充電器に別のQRコードが貼ってあり、このQRコードを読み込んでいくと、テラチャージのアプリを経由せずに、そのままゲストモードで充電できるので、アプリをインストールしていないユーザーも手軽に充電できるという仕組みです。

ところが、この充電器はゲストモード充電に対応しておらず、実際に非対応であると判明するのが、充電プラグを差し込んだ後なのです。QRコードを読み込んですぐに非対応であることを明示するべきですし、そもそもゲストモードに非対応の充電器に、なぜゲストモード充電のQRコードを貼っているのかが全く理解できません。

ちなみに、この充電エラーの問題をサポートセンターに連絡して解決できたので充電はできたわけですが、当然電話代はユーザー持ちです。少なくともシステム上、充電プラグを差し込む順番によって充電できないのであれば、それをアプリ上でより周知する必要があると感じます。ユーザーにとってはサポートセンターに連絡する時間と金銭的負担が余分にかかってしまうわけですから。

インスターユーザーと親和性が高い「フラッシュ」

さて、せっかくテラチャージの充電器を利用する機会を得たので、なるべく多くの充電サービスを利用してみることにしました。陸前高田から三陸道をさらに仙台方面に南下して宮城県登米市内のフラッシュにやってきました。

ここは現在では比較的珍しい、チャデモ規格の充電プラグしか設置されていない初期型(MARK.1)のフラッシュです。400Vシステムを採用するEVだと最大でも100kW前後(250A×約400V)しか発揮できないものの、インスターは最大85kWまでしか対応していないので、どのフラッシュを使用してもインスターの最大充電性能を発揮可能です。

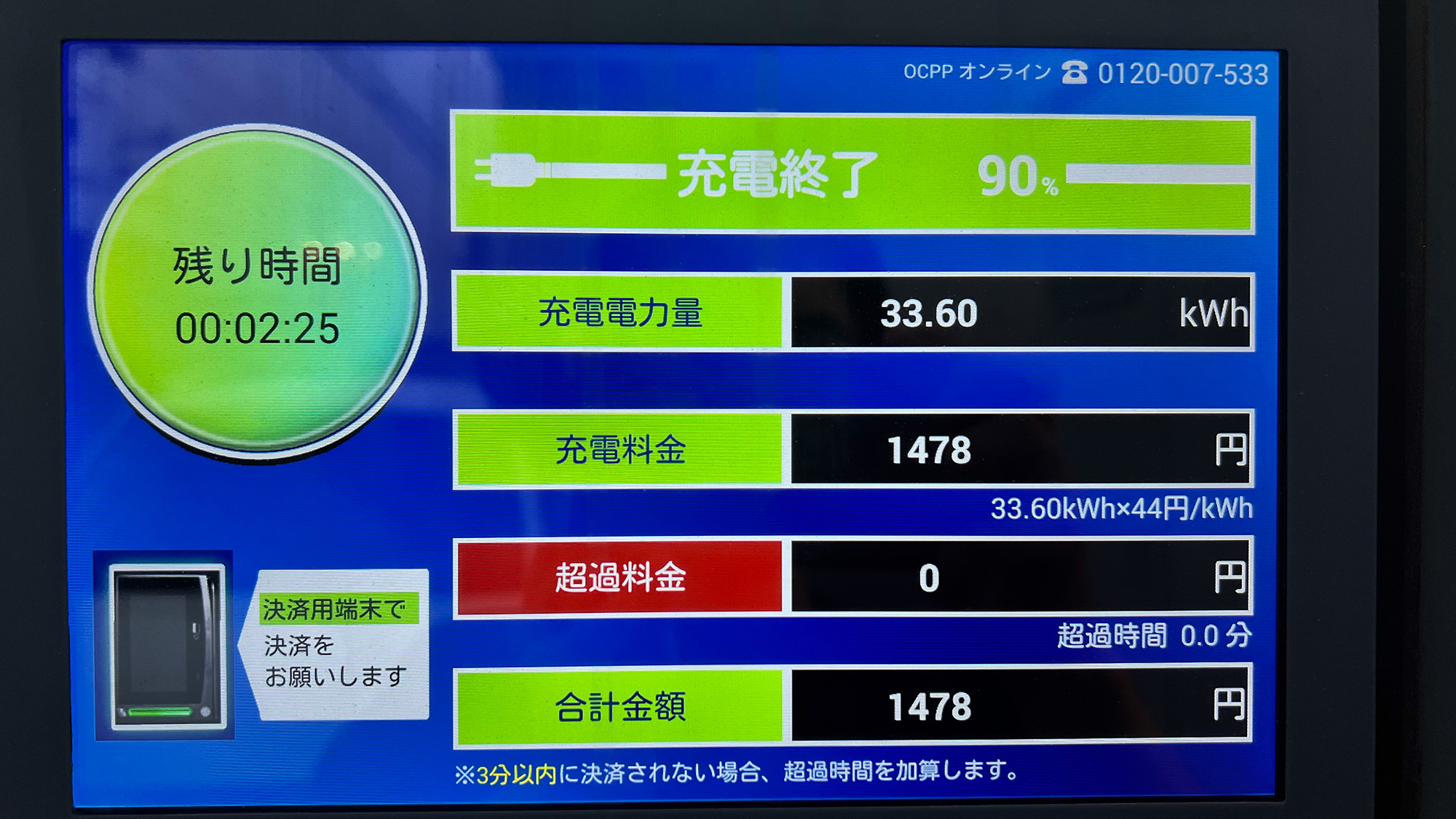

インスターを利用するEVユーザーにとってフラッシュの強みは充電器の使いやすさと充電料金でしょう。まず使いやすさについては過去記事でも何度か評価している通り、専用のスマホアプリなどは一切必要とせずに、充電プラグを差し込んでから充電スタートボタンをタップするだけで充電スタート。充電終了時には充電終了ボタンをワンタップするだけ。充電料金はクレジットカードとQRコード決済でその場で完結します。

普段は家充電が基本であり、年に数回の遠出の時だけ急速充電器を利用したいという使用用途が想定されるインスターユーザーにとっては、事前に充電器を使用するために会員登録やアプリをインストールしたり、使い方の予習を行う必要もありません。

さらに、充電料金単価は従量課金制が採用されているため、インスターのような、充電性能がそれほど高くない小型バッテリー搭載EVだったとしても、充電料金に対する満足度が高いのです。いずれにしても、インスターユーザーとフラッシュの親和性は極めて高いと言えるでしょう。

高速走行でも速度を抑えれば優れた電費を記録

④ イオンモール利府→那須高原SA(150kW級急速充電器)

●走行距離:194.5km

●消費電力量:68.5%→7.5%

●平均電費:145Wh/km(6.90km/kWh)

●外気温(仙台→那須高原):31℃→27℃

●天候:晴れ

仙台で食事休憩をとって、いよいよ関東方面に戻ります。登米市のフラッシュで充電してから充電していないのでSOC70%弱からのスタートです。この埼玉〜仙台間の復路では、往路のような急ぎ目の走行スタイルではなく、制限速度から5km/h前後低いスピードでゆったり走行しました。実際にその電費は145Wh/kmと、往路の155Wh/kmよりも電費が向上。那須高原SAは標高が高いことから、それを差し引くと、復路の電費が大きく伸びている様子が見て取れます。個人的に冬場にどれだけ電費が悪化してしまうのかは気になるところですが、時速100km/h台で6km/kWh(×約45kWh≒満充電当たり270km巡航可能)、時速90km/h台で7km/kWh(×約45kWh≒満充電当たり315km巡航可能)が夏場の高速巡航における実測値であるとイメージすると分かりやすいかもしれません。

前席までフルフラットの快適さを実感

ヒョンデ公式素材から引用。

また、この那須高原SAである程度充電を済ませた後、軽く車内で仮眠をとることにしました。インスターはリアシートだけでなくフロントシートも折りたたむことができるため、4席全てをフルフラットにすることが可能です。今回は使用しませんでしたが、マットレスを使用すれば、大人二人が足を伸ばして車内で過ごすことができる広さであり、シートアレンジ性の高さに脱帽です。

ただし唯一、インスターには後席向けのエアコンダクトがないため、冬場に車中泊を行った場合、車内全体をどれほど均一に温めることができるのかは追加の検証が必要かもしれません。また、前編からの繰り返しになりますが、エントリーグレードのCasualにはヒートポンプが搭載されていないため、一般ユーザーにはヒートポンプが標準搭載されているVoyage以上がおすすめです。

⑤ 那須高原SA→イオンモール上尾(ゴール)

●走行距離:150.0km

●消費電力量:42%→0.5%

●平均電費:115Wh/km(8.70km/kWh)

●外気温(那須高原→上尾):27℃→36℃

●天候:晴れ

ついに東北周遊遠征のゴールである埼玉県内に戻ってくることができました。最後はSOC0.5%とあまりにもギリギリの到着となってしまいましたが、低SOC状態でも充電残量が急激に減るなどの不審な挙動は一切確認されませんでした。電池容量の少ないEVはSOC一桁台まで使い切るケースが多くなるでしょうから、この低SOC状態における安定性は、長距離を走行する上で非常に安心感があると思います。

今回の東北遠征では総走行距離1430kmと、私の遠征としてはそこまで長くない走行距離に留まったものの、当初の想定よりも大して疲労を感じなかった印象です。インスターは大容量バッテリー搭載EVではないので、いつもより多くの充電を必要とします。さらに静粛性や制振性もそれほど高くないので、その分より疲れを感じるのではないかと懸念していたものの、結果的には200kmに一回程度、20〜30分程度の充電を挟むことでドライバー側も適度な休憩をとることができたというわけです。

さらに長距離走行における疲労軽減に貢献したのがADASの安定性です。インスターVoyageにはレベル2のADASが標準搭載されており、その前車追従性とレーンキープの安定性はドイツメーカーのプレミアム車に迫る安定感がありました。さらに郊外走行では回生オート機能を使用することで、コースティング走行によるアクセルペダルの操作軽減と電費向上を両立することができました。

その上市街地走行ではi-Pedalと名付けられたワンペダルドライブ機能を使用することで、ブレーキペダルに踏み換えずに走行することで足元の疲労軽減にも貢献してくれました。ちなみに、回生オートでもi-Pedal による完全停止まで自動で制御してくれます。

このようにADASや回生オート、ワンペダルドライブを使い分けることで、今回のような高速巡航や郊外走行、市街地走行などという様々な走行シチュエーションを簡単に走行できるという点も、このインスターが秘めた魅力であると感じました。

たしかにインスターは4人乗りで5ナンバーとしては乗車定員が少ないものの、それでもコンパクトEVとして、ただ単にセカンドカーとしての日常の足だけでなく、今回の東北遠征のような超ロングトリップでも優れた走破性能を発揮することが確認できました。

ちなみに私が独自に検証する1000kmチャレンジでは、インスターは約11時間というタイムだったのに対して、日産サクラとホンダN-Van e:はどちらも17時間30分程度と、全く勝負になっていません。もし日常の足としてだけでなく、たまには気兼ねなく遠出でも使いたいというユーザーにとって、軽EVではなくインスターは極めて魅力的な選択肢であると言えます。

また軽EVでは2025年秋にホンダN-One e:が発売される予定です。航続距離も日本WLTCモードで270km以上を達成する見込みですが、インスターVoyageの458kmと比較するとかなり短い印象です。はたしてN-One e:がCEV補助金の57.4万円を含めてどれほどのコスト競争力を実現してくるのか。2025年に小型EVの購入を検討しているユーザーは、軽EVとともに、コンパクトEVの決定版であるインスターも比較検討してみることをおすすめしたいと思います。

取材・文/高橋 優(EVネイティブ※YouTubeチャンネル)

コメント

コメント一覧 (1件)

インスターに試乗したことがありますが、良い意味で裏切られてすごくコストパフォーマンスに優れた車だと感じました。安いだけではないとても良い車と感じました。

日本の軽EVは割り切りが非常に良くとても気に入ってはいますが、インスターなら割り切らなくとも一般人の考える遠出も苦ではないと思います。日本車ということにこだわりがなければインスターのほうが満足度が高いと思います。