BYDの電気自動車『シーライオン7』AWDで中国地方への約1700km周遊遠征レポート。後編ではおもに山陽自動車道の経路充電ネットワークの状況をレポートします。e-Mobility Powerの最大150kW複数器、いわゆる「赤いマルチ」の登場で高速道路網の急速充電インフラが進化していることを実感できました。

50kW器でつないで150kW器を目指す

世界の電気自動車市場で躍進するBYDが日本で発売した最新SUVモデルの『シーライオン7』がはたしてどれほどのEV性能を実現しているのか。神奈川から中国地方を周遊して車両返却場所である愛知県を目指す全行程約1700kmを一気に走る周遊遠征で試すレポート第2弾。試乗した車両のスペックや走行条件などは、前編記事を参照してください。また、詳細なスペックなどは別記事でも紹介しています。

【関連記事】

BYD『シーライオン7』日本発売/82.56kWhの大容量バッテリー搭載で価格は495万円〜(2025年4月16日)

では、島根県から愛知県までの行程について、充電記録を辿りながらレポートします。

① 島根県益田市→周南市街→下松SA上り(150kW級急速充電器)

●走行距離:97.9km

●消費電力量:31%→2%

●平均電費:179.8Wh/km(5.56km/kWh)

●外気温(益田→下松):9℃→11℃

●天候:雨(10%)

まず、益田市内の国道9号線沿いのローソンに設置されている50kW級急速充電器で、山陽道の下松SAに到達できる分だけ充電を行いました。この通り、ローソンの敷地内に設置されているため24時間365日稼働しておりアメニティも利用可能。仮に降雪があったとしても除雪の優先順位が高いので、天候に左右されず安心して利用することができます。

50kW器は大容量バッテリーを搭載するシーライオン7では力不足感が否めませんが、山口県内のルート上にある90kW級以上の急速充電器に辿り着ける分だけを継ぎ足すという点、そして島根県西部の人口が少ないエリアである点を踏まえると、利便性の高い充電スポットであると言えます。

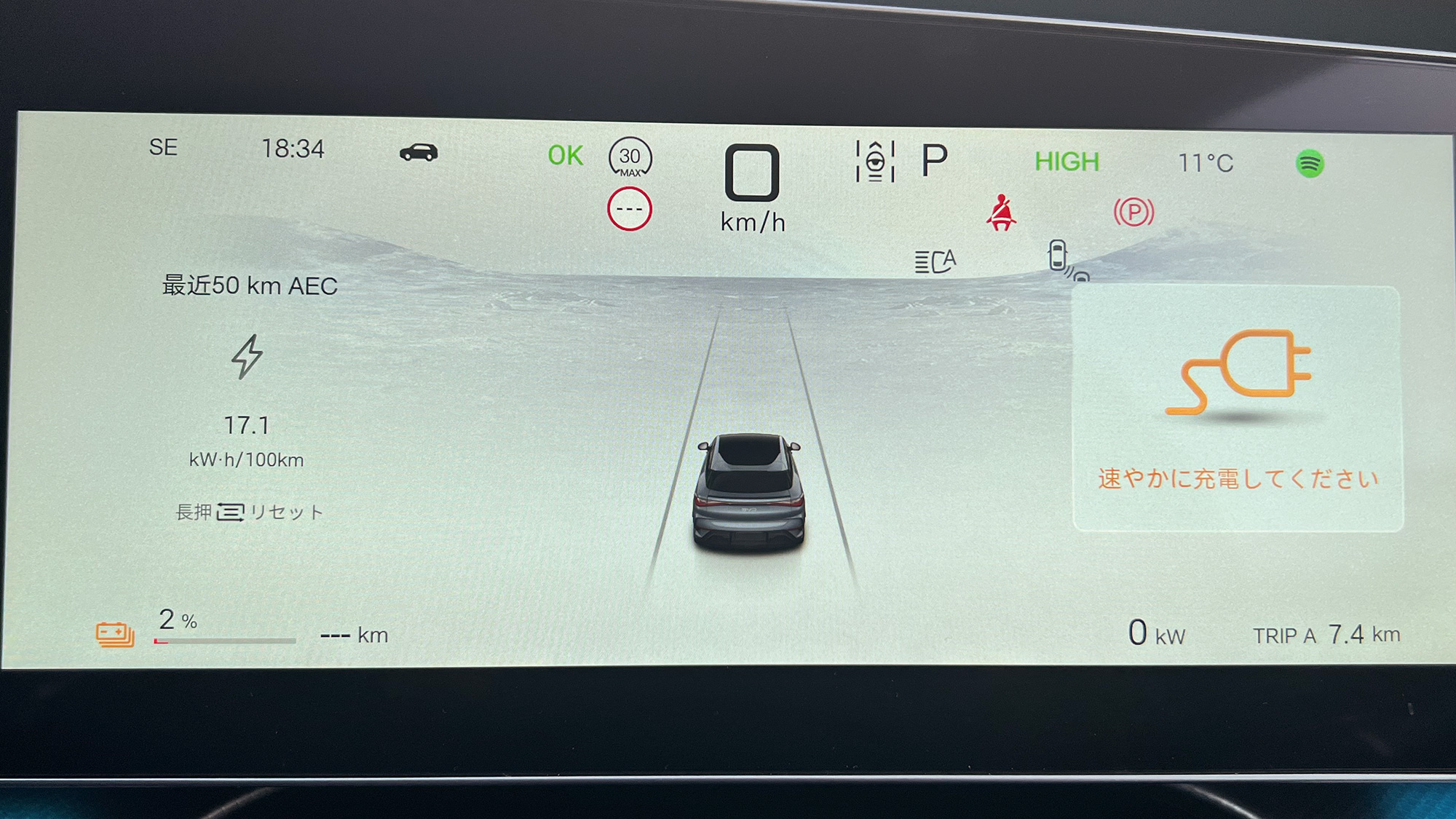

下松SA上り線にはSOC2%で到着。ATTO 3やドルフィンで見られたようなSOC10%以下の充電残量の不安定な挙動などはありませんでした。

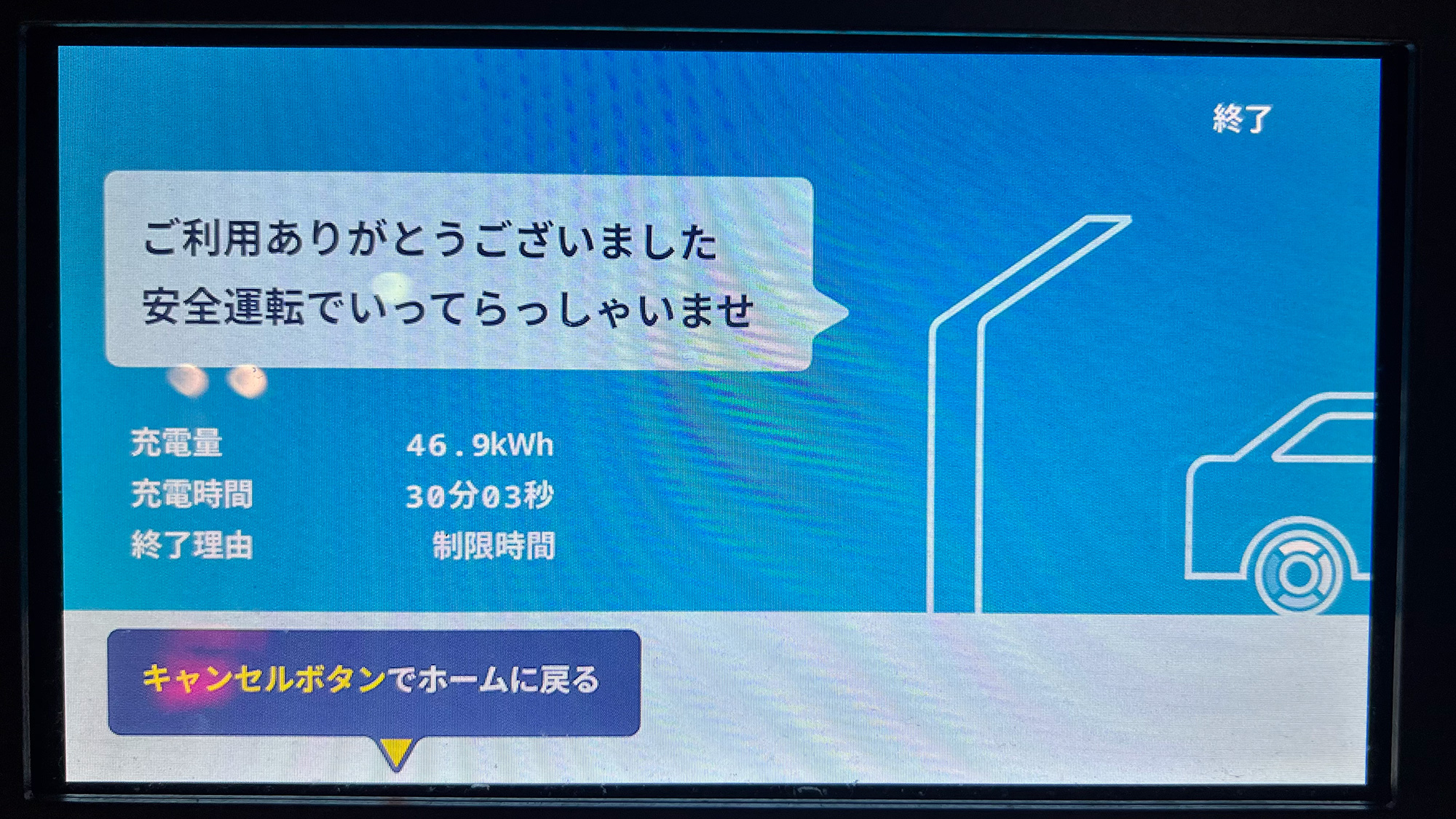

下松SA上りには赤いマルチ(1基当たり最大150kW、4基合計で400kW)が4基設置。

下松SAでの充電セッションでは15分で一度繋ぎ直すなどせずに30分充電し続けました。最大150kWが4口並ぶ「赤いマルチ」では30分で46.9kWh充電され、SOC53%分(2%→55%)回復することができました。電費が5km/kWhとしても約235km走行分となるので、普通の方の実用には問題のない充電速度でしょう。

90kW以上の経路充電インフラが一気に拡充

ここからは山陽自動車道上り線を走りながら撮影した、90kW級以上が設置されているSAPA間の距離と充電器の写真を一挙に紹介します。

② 下松SA上り→小谷SA上り(150kW級急速充電器)

・走行距離:120.8km

③ 小谷SA上り→福山SA上り(150kW級急速充電器)

・走行距離:49.2km

④ 福山SA上り→吉備SA上り(90kW級急速充電器)

・走行距離:61.1km

⑤ 吉備SA上り→福石PA上り(90kW級急速充電器)

・走行距離:42.9km

山陽自動車道でも、90kW以上かつ複数口設置の充電インフラが一気に拡充していることがわかります。

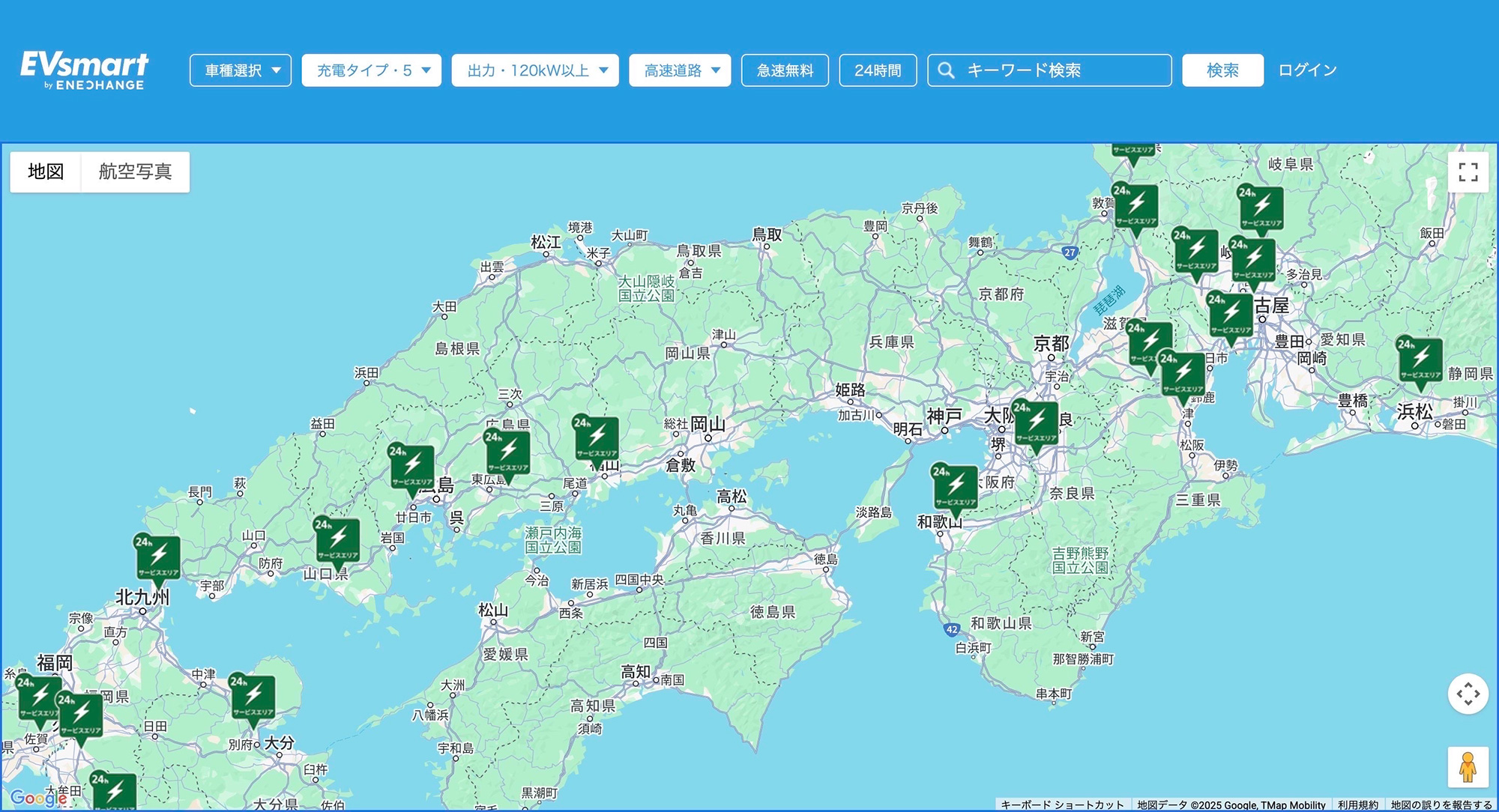

さらに、東京から西日本(中国地方)を結ぶ高速道路上の急速充電器の設置状況と設置予定を確認しておきます。2025年4月の現時点で稼働している150kW級急速充電器の状況です。

| SAPA名 | 設置充電器数 |

|---|---|

| 【東名下り線】 | |

| 中井PA下り | 150kW×2/90kW×2 |

| 【新東名下り線】 | |

| 駿河湾沼津SA下り | 150kW×2/90kW×4 |

| 清水PA下り | 150kW×2/90kW×2 |

| 浜松SA下り | 150kW×2/90kW×6(青いマルチ) |

| 【伊勢湾岸下り線】 | |

| 湾岸長島PA下り | 150kW×2/50kW×1 |

| 【新名神下り線】 | |

| 土山SA下り | 150kW×2/90kW×2 |

| 【山陽下り線】 | |

| 小谷SA下り | 150kW×4(赤いマルチ)/90kW×2 |

| 宮島SA下り | 150kW×2/90kW×2/40kW×1 |

| 下松SA下り | 150kW×4(赤いマルチ)/40kW×1 |

| 【関門下り線】 | |

| 壇之浦PA下り | 150kW×2/90kW×2 |

| 【山陽上り線】 | |

| 下松SA上り | 150kW×4(赤いマルチ) |

| 小谷SA上り | 150kW×4(赤いマルチ)/90kW×2 |

| 福山SA上り | 150kW×2/90kW×2 |

| 【新名神上り線】 | |

| 土山SA上り | 150kW×2/90kW×2 |

| 【伊勢湾岸上り線】 | |

| 湾岸長島PA上り | 150kW×2/50kW×1 |

| 【新東名上り線】 | |

| 浜松SA上り | 150kW×2/90kW×6(青いマルチ) |

| 清水PA上り | 150kW×2/90kW×2 |

| 駿河湾沼津PA上り | 150kW×2/90kW×4 |

実は同じような表を新型EQSの遠征レポートで紹介しました。その執筆時点である2024年末時点と比較すると、西日本エリアで150kW級の設置が急速に進んでいる様子が見て取れます。

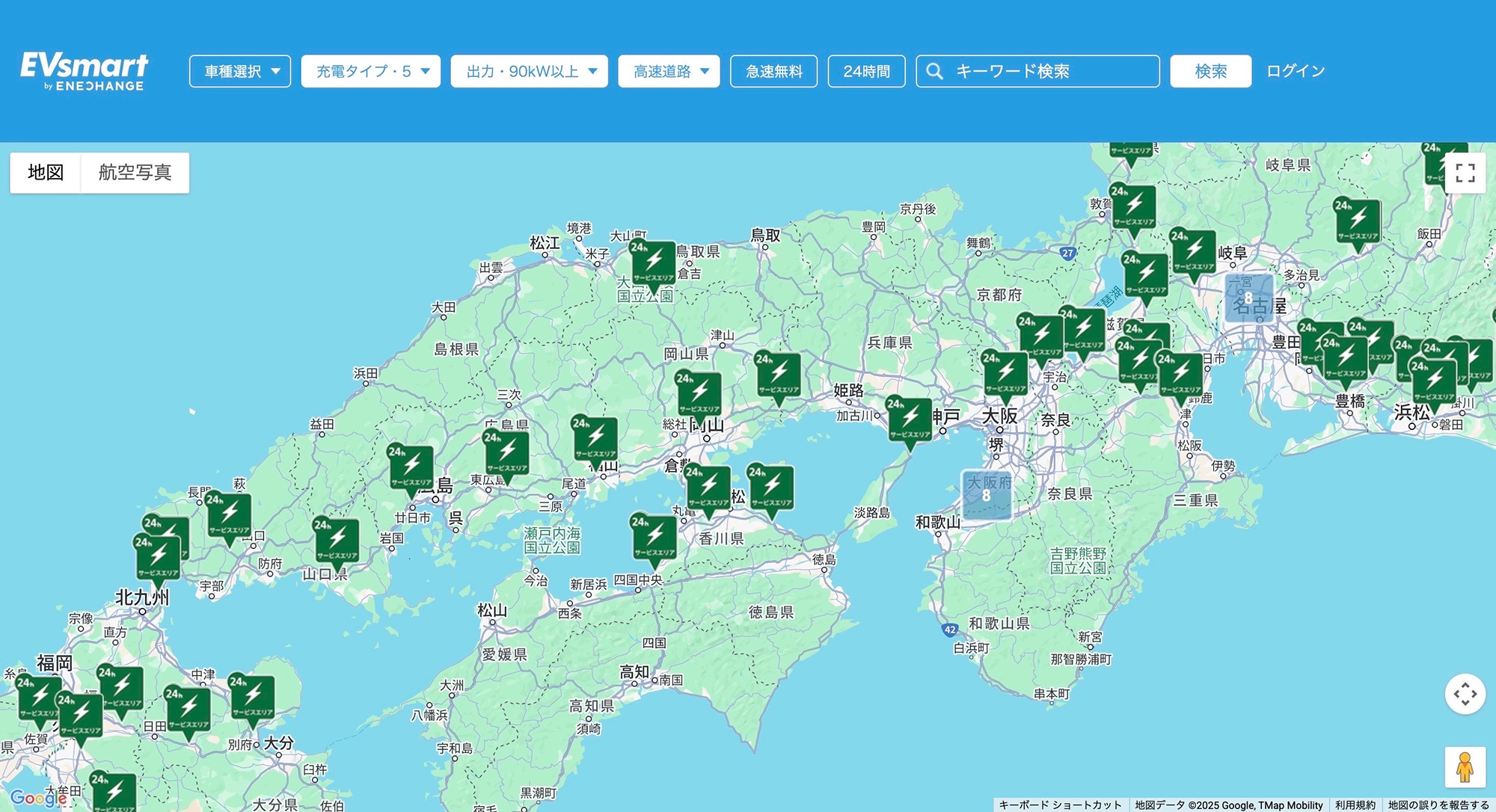

とくに今回レポートした山陽自動車道は目覚ましい普及速度であり、九州と関西圏への往復であれば、150kW級のみを使って往復することも容易です。また上下線ともに、吉備SAと福石PA、および名神自動車道の桂川PAと草津PAには90kW級がそれぞれ複数基設置されているため、九州関西間の150kW級最長区間となる福山SAと土山SAの間318kmでは、90kW級を使用することも可能です。また2025年度までに三木SAに150kW級が設置予定なので、この150kW級が途切れる区間も心配する必要がなくなるでしょう。

EVsmartで西日本エリアの高速道路上の150kW級のみをプロット。

西日本エリアの高速道路上の90kW級以上のみをプロット。福石PA以東には25年4月末時点で150kW級は土山SAまで未設置であるものの、90kW級は複数箇所設置済み。

株式会社 e-Mobility Power(eMP)では、全国の高速道路SAPAへの2025年度までの設置予定を発表(プレスリリース)しており、その計画が着実に進展しているのを確かめることができました。

経済産業省が2023年10月に発表した「充電インフラ整備促進に向けた指針」では、1カ所に4口以上設置する場合には、原則1口以上最大150kW級の急速充電器を整備することになっています。拡充の計画によると、西日本エリアだけではなく、2025年度までに主要な高速道路上には150kW級の急速充電器が設置されることがわかります。

シーライオン7のように優れた急速充電性能をもつEVオーナーにとっては朗報です。とはいうものの、充電スポットごとの150kW級の設置割合がどうなっていくのか。4口が並ぶ赤いマルチなのか、ABB製の2本出し充電器が1基設置されるだけなのか、さらには2025年秋以降に設置が始まる400kW級次世代超急速充電器がどの程度、どんな場所に導入されるのかといった点には引き続き注目しています。

高速道路の充電器出力についてのアイデア

また、2030年に向けた高速道路上の急速充電器の設置計画について、個人的にSAとPAで充電器の出力を分けるのもひとつの手であるというアイデアをもっています。というのもSAは食事や休憩施設が充実していることから、150kW級以上を設置しても、むしろ充電が終わるのが早すぎる可能性が出てきます。よってSAには90~150kW級の整備を引き続き進めながら、4基以上設置されたSAの場合は、1回30分の充電セッションだけではなく、1回最大で45分程度充電できるようなセッションを選べるようにするべきです。

以前の記事でも説明している通り、30分間というのは車内で休憩するには長く、かといってSAの施設内で食事するには短すぎるからです。2025年度までのeMPによる一連の設置計画が完了したら、次は1回30分の充電時間の撤廃を議論するべきと考えます。

その一方で、PAについては休憩施設が充実していないケースが多いことから、経路充電としてさらに充電出力が求められるケースが出てくるでしょう。よって150kW級以上の次世代超急速充電器を設置するのはむしろPAの方にして、短期的にはSAとPAである程度区別をするべきというのが個人的な見解です。

そうするとPAではの150kW級以上の充電器の回転率が上昇することになり、ユーザーとしては充電待ちのリスクが低減、eMP側としても充電料金の回収率の向上にも寄与するでしょう(もちろん従量課金制と時間課金制のハイブリッドシステムの導入は不可欠です)。

もちろん2030年以降、1カ所に20〜30基もの超急速充電器を設置するというような中長期的な未来が訪れた暁には、SAにも350kW級が10基、150kW級が15基、50~90kW級が5基なんていう設置方法になっていくのかもしれません。

⑥ 福石PA上り→トヨタモビリティ新大阪 名神茨木店(150kW級急速充電器)

・走行距離:130.8km

最後の充電スポットは大阪・茨木市内のトヨタ販売店です。ここは新電元製の150kW級が設置されています。eMPの充電ネットワークに加入していないものの、QRコードによるビジター利用が可能で、割と簡易なアプリ操作で充電をスタートすることができました。

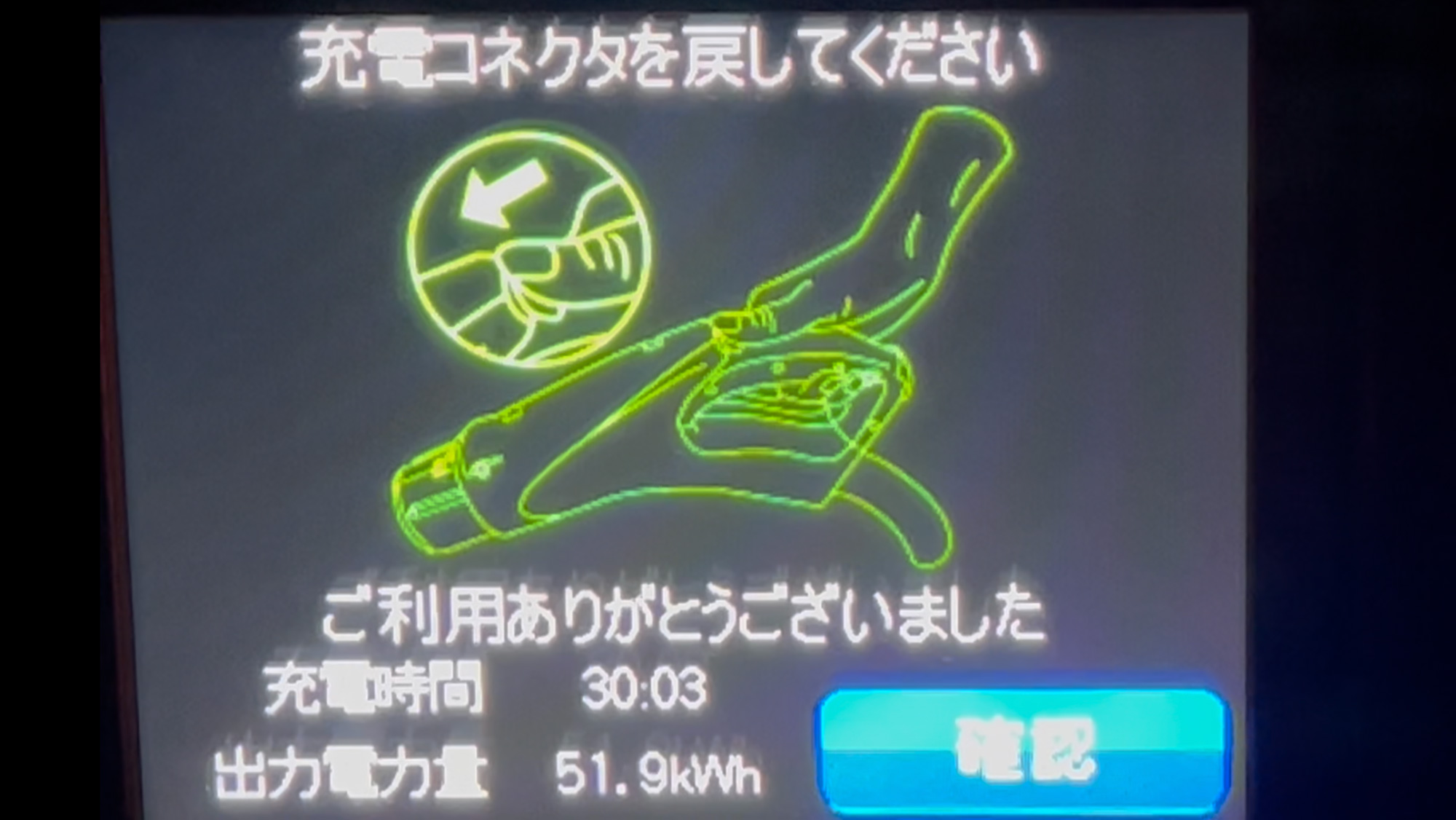

30分間で51.9kWh(9%→66%)充電することができています。冒頭の赤いマルチではブーストモードを採用しているため46.9kWhしか充電できませんでしたが、同じ充電時間で約5kWh多く充電することができました。

シールと比べてもさまざまな進化を実感

⑦ トヨタモビリティ新大阪 名神茨木店→イオン小牧店(ゴール)

●走行距離:173.3km

●消費電力量:63%→25%

●平均電費:168.5Wh/km(5.93km/kWh)

●外気温(茨木→小牧):12℃→19℃

●天候:晴れ

最後の区間は国道1号線と国道21号線経由で小牧市街まで走り抜けました。海老名SA上り線を出発してからの総走行距離は1742.4kmを記録。高速道路や自動車専用道路ではADASの安定感が印象的でした。私は数ヶ月前に『SEAL(シール)』を使用して北海道遠征を行いましたが、ADASの安定性はシールとは別次元という印象です。

市街地走行では静粛性にも驚きました。高速道路上ではわずかにリア側から風切り音が聞こえていたものの、市街地は当然というべきか風切り音はシャットアウト。EV専用タイヤによるものなのか、ロードノイズが小さいこともいい影響を与えているのかもしれません。

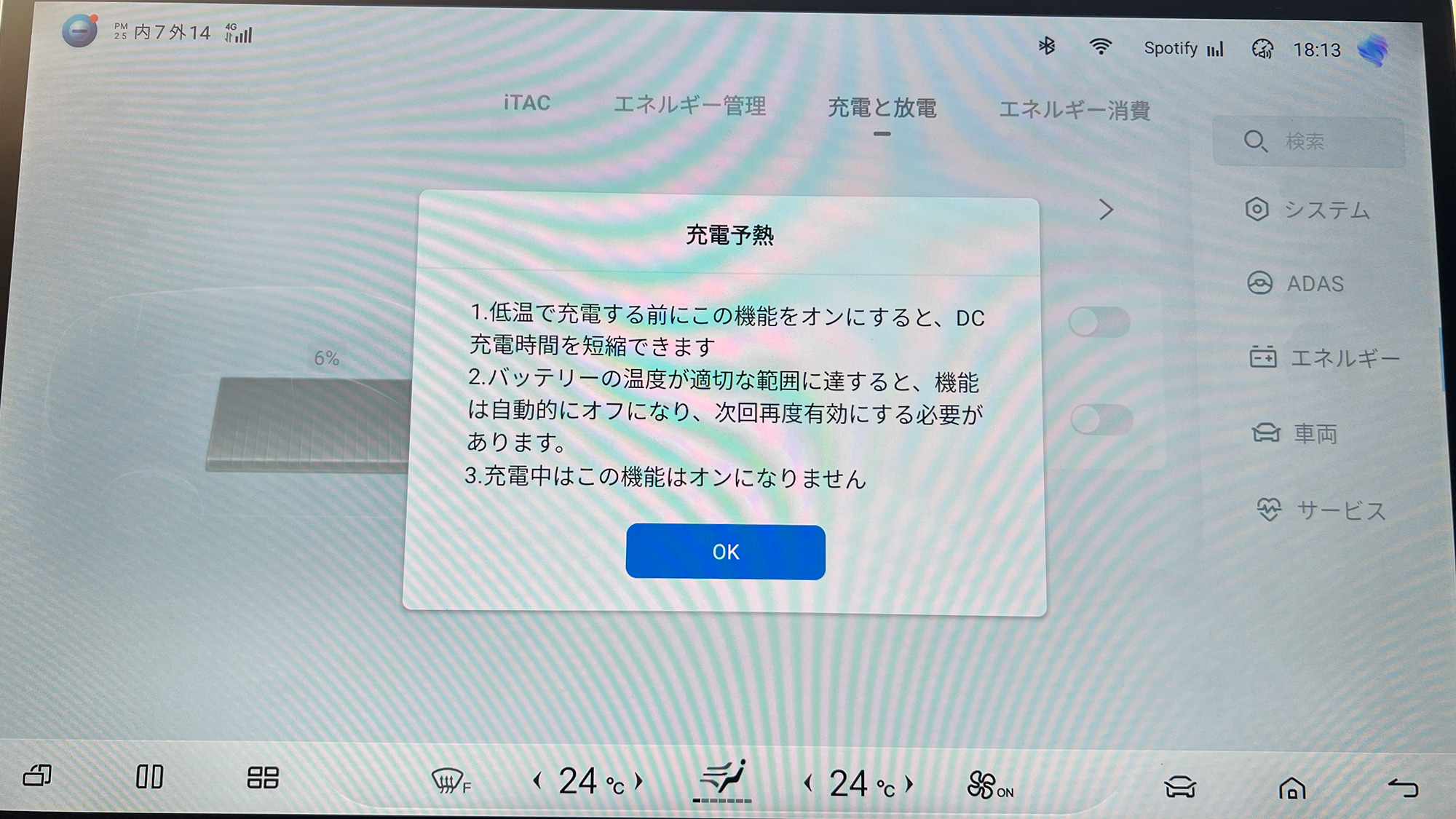

またシーライオン7から充電予熱機能が実装されました。BYDジャパン側の説明では電池温度がおおよそ17度程度を目指して昇温されるそうで、これはシールで北海道遠征を行った際の充電セッションで、105kWが発揮されるのがおおよそ17〜18℃という検証結果と一致します。今後はナビゲーションシステムとの連携も期待されます。

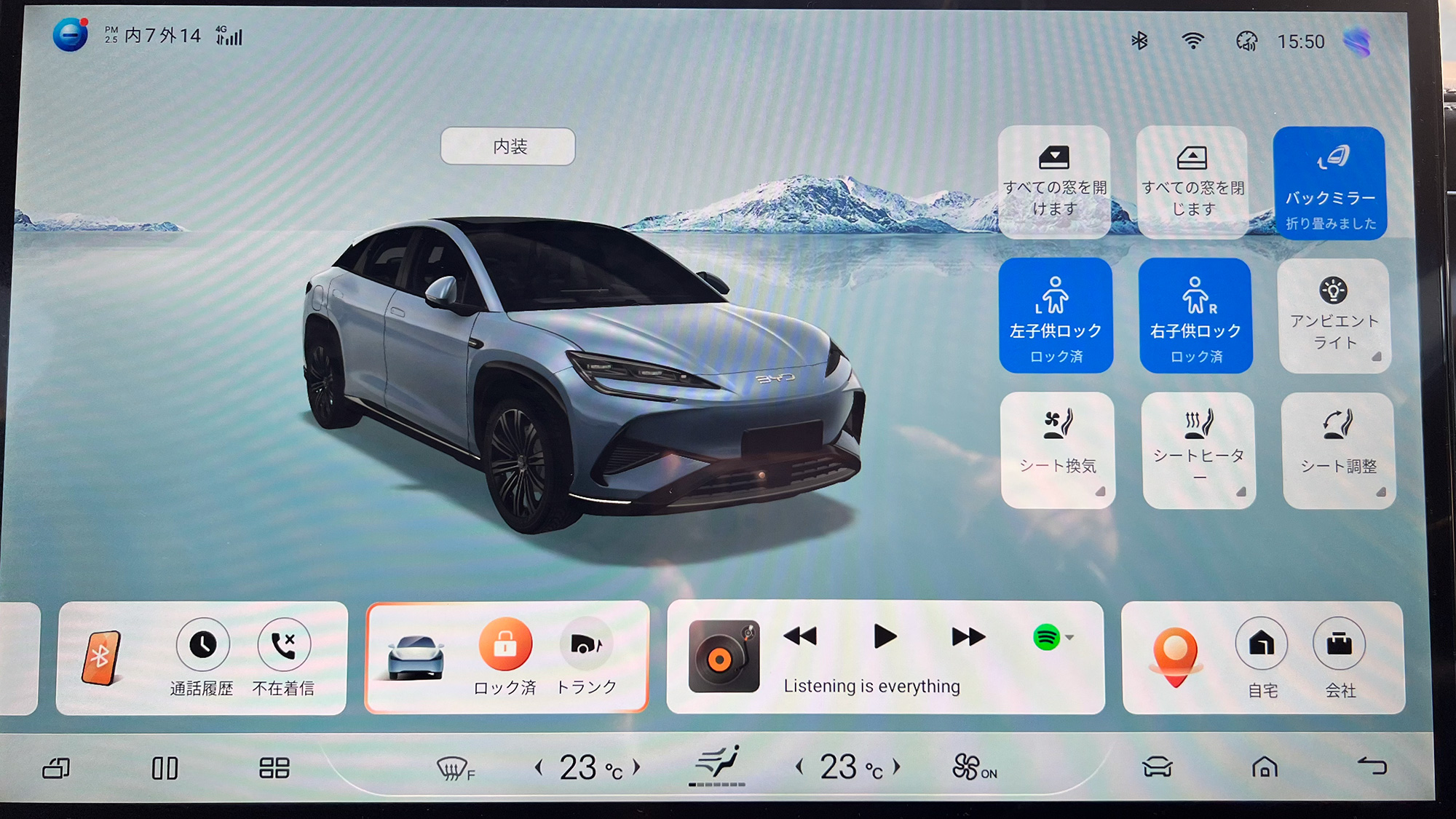

そして個人的に驚いたのがインフォテインメントシステムです。Qualcomm Snapdragon 8155チップ(プロセスノード:7nm)を採用することでディスプレイの操作性が格段に向上しており、窓ガラスやサンシェード開閉、シート調整などを直感的に操作することが可能です。また音声認識の精度も向上しており、後席からでもしっかりと音声認識できます。

さらに、ナビゲーションと音声認識機能の連携も実装されており、画面で面倒な検索はせずに、音声認識のみで目的地を設定することも可能です。とはいうものの、その精度はやや甘いと言わざるを得なかったので、今後のOTAアップデートなどでナビゲーション上の音声認識の精度向上には期待したいところです。

いずれにしても、シールのSUVバージョンと言われていたシーライオン7は、静粛性、ADAS(先進運転支援システム)の安定性、インフォテインメントシステムの操作性などという観点で、10ヶ月前に発売されたシールから大幅に進化していることを確認できました。

ちなみにシールは2025年後半にシーライオン7の内装デザインやインフォテインメントシステムを踏襲してマイナーチェンジが実施されるとも噂されています。さらに2025年末には初のPHEVモデルの発表、そして2026年中には軽自動車セグメントのEVの投入も噂されています。

BYDの日本展開、最新動向からますます目が離せません。

取材・文/高橋 優(EVネイティブ※YouTubeチャンネル)

コメント

コメント一覧 (2件)

先日、Sealion7の実車を見て、心底驚きました。余りにもきちんとした作りで、同じ値段の日本車や欧州車の作りよりも、内装の質感自体が良いのです。音も静かですし、これがRWDなら、400万円台後半、AWDでも575万円という価格は驚異以外の何物でもありませんでした。年内か来年初めにPHEVが投入されますと、そのディーラーの方が仰っていましたが、熱効率は45%越えとのことでした。正直なところ、もし、エンジンまで自社開発となると、日本のメーカーは真剣にまずいと思います。自動運転などに変な規制をかけるのを止めて、早急に対策を講じないと取り返しがつかないことになるだろうなと、本当に怖くなりました。

テスラやヒュンダイなどのようにディーラー網を構築せずにネット販売中心という売り方でも無く、急速にBYDのディーラーが増えていますし、今後、日本の中でもかなりのシェアを取る可能性があるなと思います。

確かにリセールの問題はあるかも知れませんが、それも今のうちかも知れません。そもそも、ベンツもBMWも買った途端に半値近くになってしまいます。あま、欧州プレミアムブランドは半分自己満足で所有するので、そこに価値を見いたす人はそれでも買うのです。例えば、BYD Sealion7の500PS越えのパワーを欧州車で得ようと思えばそれこそ、価格的には3倍以上になるでしょう。そういった機能性に注目すれば、プレミアムブランドのリセール価値が問題にならないように、リセール価値問題は早晩問題にならなくなってしまう可能性もありますし、今後のアフターサービス次第ではリセール価値が落ちなくなる可能性も0では無いでしょう。

いずれにせよ、BYDの車を実際に触ってみて、BYD開発者の真剣な開発姿勢と良い物を手に入れやすい値段で提供したいという高度成長期の日本の産業が持っていた息吹のような物を感じて、心が動きました。日本のメーカーの奮起に期待したいです。

1800kmなら、400万円ほどのハリアーハイブリッドで一度給油すればこなせる行程だね。

リセールも非常に良いしね。

BYDなど、スマホと同じで新型がでれば一気にリセールが悪くなる。

そもそも化石燃料、ガスで発電した電気を使って一生懸命充電してまでする、中国メーカーの車を私ならとても人に勧められない(笑)