トヨタが『bZ3X』、ホンダが『S7』と、中国市場に本気の新型EVをそれぞれ投入してきました。ますます競争が激化する中国EV市場において、両社の新型EVが大きく異なる販売戦略を採用してきた興味深い動向を確認&考察します。

中国におけるトヨタのEV販売動向

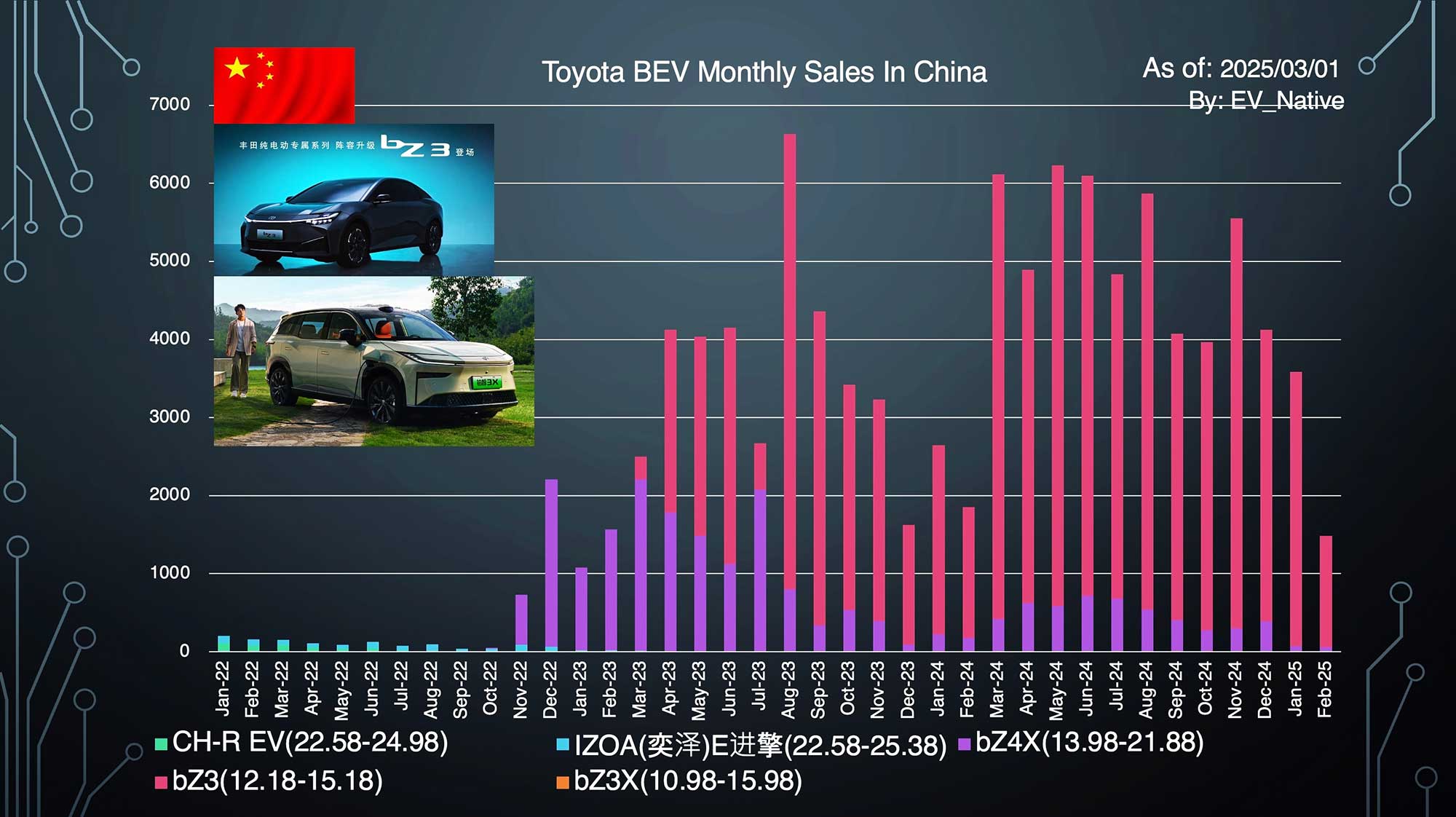

まず、中国市場におけるトヨタの最新EV動向です。中国国内のトヨタのBEVの月間販売動向の変遷を確認すると、世界戦略車であるbZ4Xの2024年の累計販売台数は5318台。2023年の1万3390台から大幅な減少です。

その一方で、BYDとの合弁会社によって開発が主導された大衆セダンのbZ3は、2023年3月に発売がスタートしてから月間3000台以上という一定の販売台数をコンスタントに実現しています。

bZ3はBYDと共同開発であり、モーターやバッテリーはBYD製です。やはり中国市場では世界戦略車は通用せず、中国ユーザーの需要にマッチする中国専用車両を開発しないと販売台数に結びつかないということでしょう。

そして2025年3月、トヨタは中国専用に開発されたbZ3X(鉑智3X)を発売しました。bZ3Xは合弁先の一つであるGACトヨタ(広汽トヨタ)から発売されます。GACトヨタはbZシリーズを廃止して、铂智(Bo Zhi)と名付けられたEV専用シリーズに改名しました。bZ4Xは铂智4Xに改名されており、bZ3Xも鉑智3Xとして発売されています。また鉑智3Xに続いてFAWトヨタ(一汽トヨタ)からもクロスオーバーのbZ3Cが投入される予定です。

鉑智3Xは全長4600ミリ、全幅1875ミリ、全高1645ミリ、ホイールベースが2765ミリ、最小回転半径が5.6メートルという、中国市場ではコンパクトSUVセグメントに該当します。バッテリーは全グレードLFPを採用し、前輪側にモーターを搭載するFWDグレードのみを設定。上級グレードでは67.9kWhの大容量バッテリーを搭載することによって、CLTCサイクルで610kmの航続距離を実現しています。400Vシステムを採用しながら充電性能はSOC30%から80%まで24分間で充電可能というまずまずの充電スピードです。動力性能は日本電産製の150kWか165kW出力のモーターを採用しています。

そして鉑智3XではbZ4Xとは異なり、中国市場に特化したインテリアデザインや装備内容を採用しています。具体的には以下のようなポイントです。

●車両中央に14.6インチの大型タッチスクリーン。

●物理ボタンを最小限に留めることでモダンなデザインを演出。

●インフォテインメントシステムを駆動するのがQualcomm Snapdragon 8155P。プロセスノード7nmの主流チップを採用することでヌルサクな操作性を実現。

●32色のアンビエントライト。

●1.14平方メートルという大型のガラスルーフ。

●1列目シートも完全にフルフラットに倒すことが可能で、リビングルームのような開放感を実現。

先進のEVでありつつ、大衆ファミリー層にフォーカスしたデザイン設計となっています。

インテリアデザインがNIOのデザインと似ていることが指摘されています。NIOは裕福なファミリー層に人気が高く、若めの大衆ファミリー層の需要を狙う鉑智3Xとのデザイン面での親和性は高いと感じます。

大衆価格のEVながら最新のADASを搭載

そして鉑智3Xにはトヨタとして初めて、Momentaの最新自動運転システムを搭載します。以前の記事でも解説した通り、中国市場におけるトレンド、特に若年層は市街地を含めた自動運転支援や高度な自動駐車機能を重要視しており、すでに20万元(約400万円)以上のEVに対してはハイエンドADASが続々と導入されている状況です。よってトヨタは15万元級(約300万円級)のEVに対して、初めてハイエンドADASを搭載するという宣伝文句で先進性をアピールしているのです。

Momentaの最新ADASである第五世代では、テスラや日本のTuringが採用をして、現在中国勢のXpeng、Li Auto、NIO、シャオミなども採用に舵を切り始めているE2E(End to End)アプローチを採用しており、BYDのDenzaブランドやIMモーター、日産もMomentaのADASを採用しています。

BYDなどの競合車種との比較

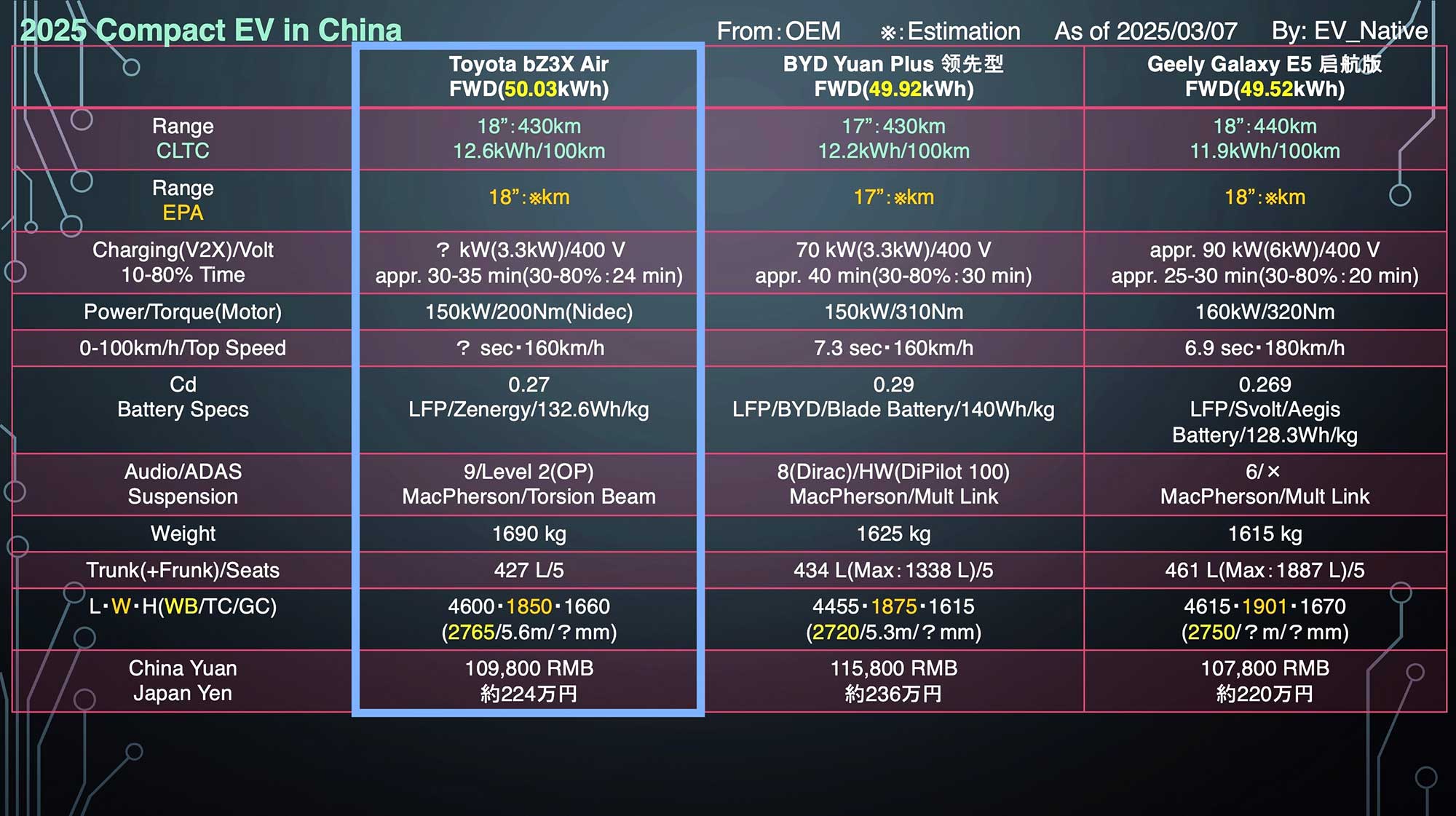

それでは鉑智3Xの競合車種であるBYD Yuan Plus(海外車名はATTO 3)やジーリーGalaxy E5とのコスト競争力を比較しましょう。今回はコスト競争力にフォーカスするためにエントリーグレードを選択しました。

まず搭載バッテリーは3車種とも50kWh級のLFPバッテリーを搭載。電費性能について鉑智3Xは12.6kWh/100kmと、Yuan Plusや最新のGalaxy E5と比較するとやや劣っています。この理由は車両重量が競合と比較してもやや重いからだと推測できます。

バッテリーのエネルギー密度という点でBYDは140Wh/kgと一歩リード。またGalaxy E5には11-in-1パワートレインが採用され、鉑智3Xに採用されている7-in-1と比較しても統合が進んでおり、これらの最適化という観点でトヨタが一歩遅れていると評することもできそうです。

充電性能は、最新のAegisバッテリー(関連記事)を搭載するE5の20分には及ばないものの、BYDのブレードバッテリーと比較すると素早い充電スピードを実現しています。リアサスペンションはコスト削減のためにトーションビームを採用するものの、Yuan PlusとE5にはマルチリンクが採用されています。

値段設定は、Yuan Plusは11.58万元、Galaxy E5は10.78万元から発売中です。鉑智3Xの10.98万元が両車種の値段設定をベンチマークにしてきていることがわかります。

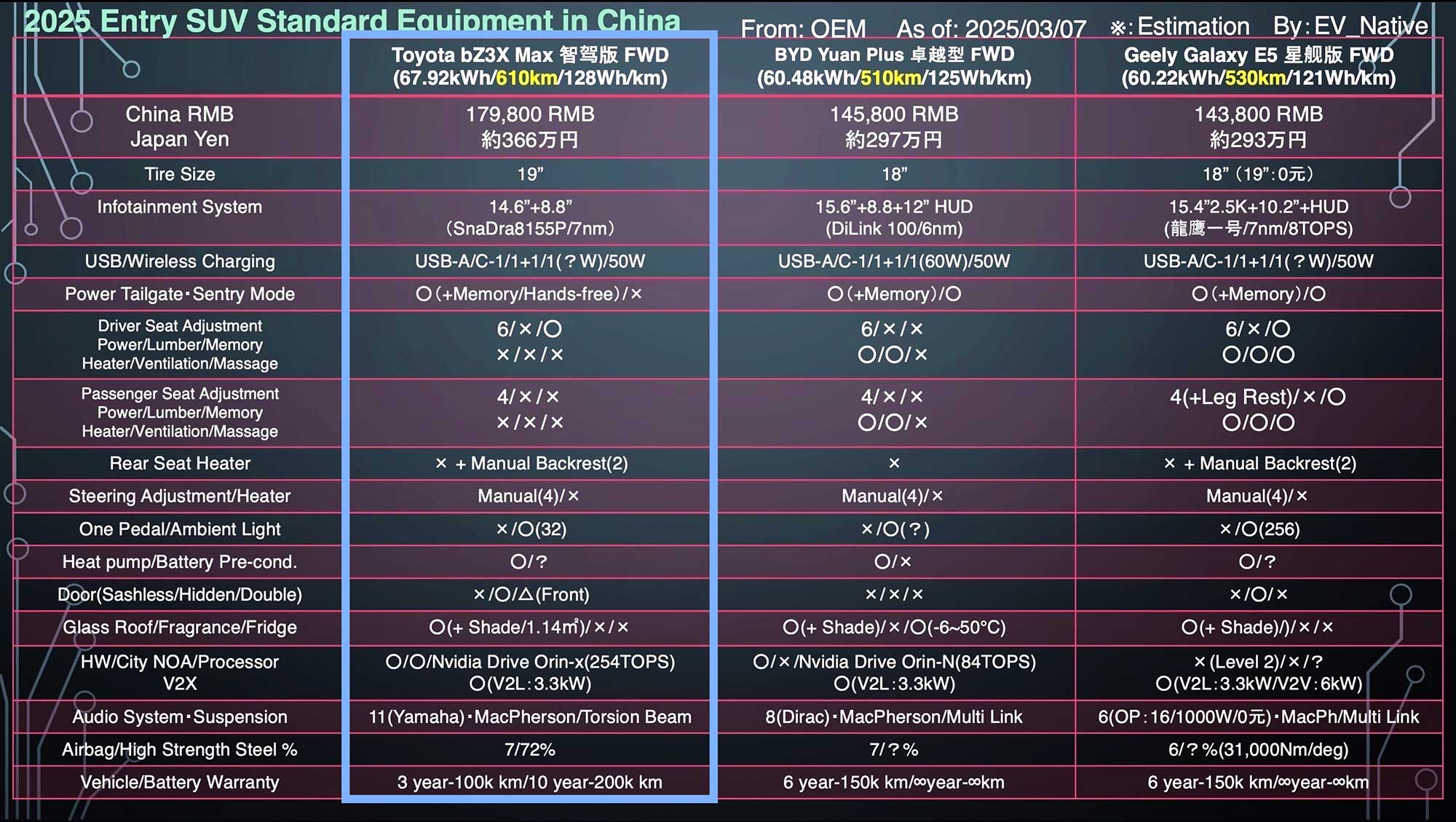

さらに詳細なコスト競争力を分析するために標準装備内容を比較しましょう。今回はそれぞれの車種の最上級グレードをチョイスしました。各車のポイントをピックアップします。

【鉑智3X(Maxグレード】

●14.6インチのセンタースクリーン。

●50Wのワイヤレススマホ急速充電。

●パワートランクはメモリー機能とハンズフリー機能付き。

●電動シート調整は運転席のみメモリー機能が搭載されているものの、シートヒーターなどの快適装備は非搭載。

●ヒートポンプ。

●フロントの窓ガラスは二重ガラス化。

●1.14平方メートルの大型ガラスルーフは電動サンシェード付き。

●V2L機能も3.3kWに対応。

●Momentaの自動運転機能はハイウェイNOAだけでなくシティNOAにも対応。

●ヤマハ製の11スピーカーシステム。

●7つのエアバッグ。

●高張力鋼の配合割合は72%と衝突安全性を重視。

●車両保証は3年10万km、バッテリー保証も10年20万kmと手厚い保証内容。

オプション設定ながら、リアシートの乗員向けに折りたたみテーブルも搭載。これもプレミアムセグメントにおいて採用が進む豪華装備内容です。

【Yuan Plus】

●シートヒーターとシートクーラー。

●―6℃から50℃に対応する冷温庫。

●ハイウェイNOAに対応するハイエンドADAS。

●リアサスペンションはマルチリンク。

●車両保証は6年15万km。

【Galaxy E5】

●15.4インチの2.5Kディスプレイと大型のヘッドアップディスプレイ。

●電動シート調整とともにシートマッサージも搭載、助手席側にはレッグレストも採用。

●256色のアンビエントライト。

●電動サンシェード付きガラスルーフ。

●レベル2 ADASしか搭載されず、ハイエンドADASは非搭載。

●V2V機能は6kWに対応。

●最高出力1000Wに達する16スピーカーシステム。

●車両保証6年15万km、バッテリーはファーストオーナー限定で無制限保証を提供。

このように標準装備内容を比較してみると、特にE5は大衆SUVとしては充実の装備内容であり、なぜ販売台数が急速に増加しているのか容易に推測できます。

鉑智3Xは、MaxグレードにハイエンドADASを搭載すると17.98万元と、Yuan PlusやE5よりも高額となってしまいます。仮にハイエンドADASオプションを差し引いたとしても15.98万元であり、Yuan PlusやE5の最上級グレードよりも高額です。1年前であれば鉑智3Xのコスト競争力はセグメントトップクラスだったものの、E5の投入とYuan Plusのモデルチェンジによる競争の激化していることがわかります。

それでも鉑智3Xは日本円で220万円程度から購入可能であり、レガシーメーカーから先陣を切ってハイエンドADASを搭載するなど、極めて意欲的なEVであることは間違いありません。トヨタにとって苦戦が続く中国市場の反転攻勢のきっかけとして期待できると思います。

中国のベストセラーEVの一つであるYuan Plusは3月中にモデルチェンジ。EV性能に大きな変更は加えられていませんが、冷温庫やGod’s Eye Cなどが搭載され装備内容が充実。日本市場でもモデルチェンジに期待できます。

ホンダも中国市場に新型EV『S7』を投入

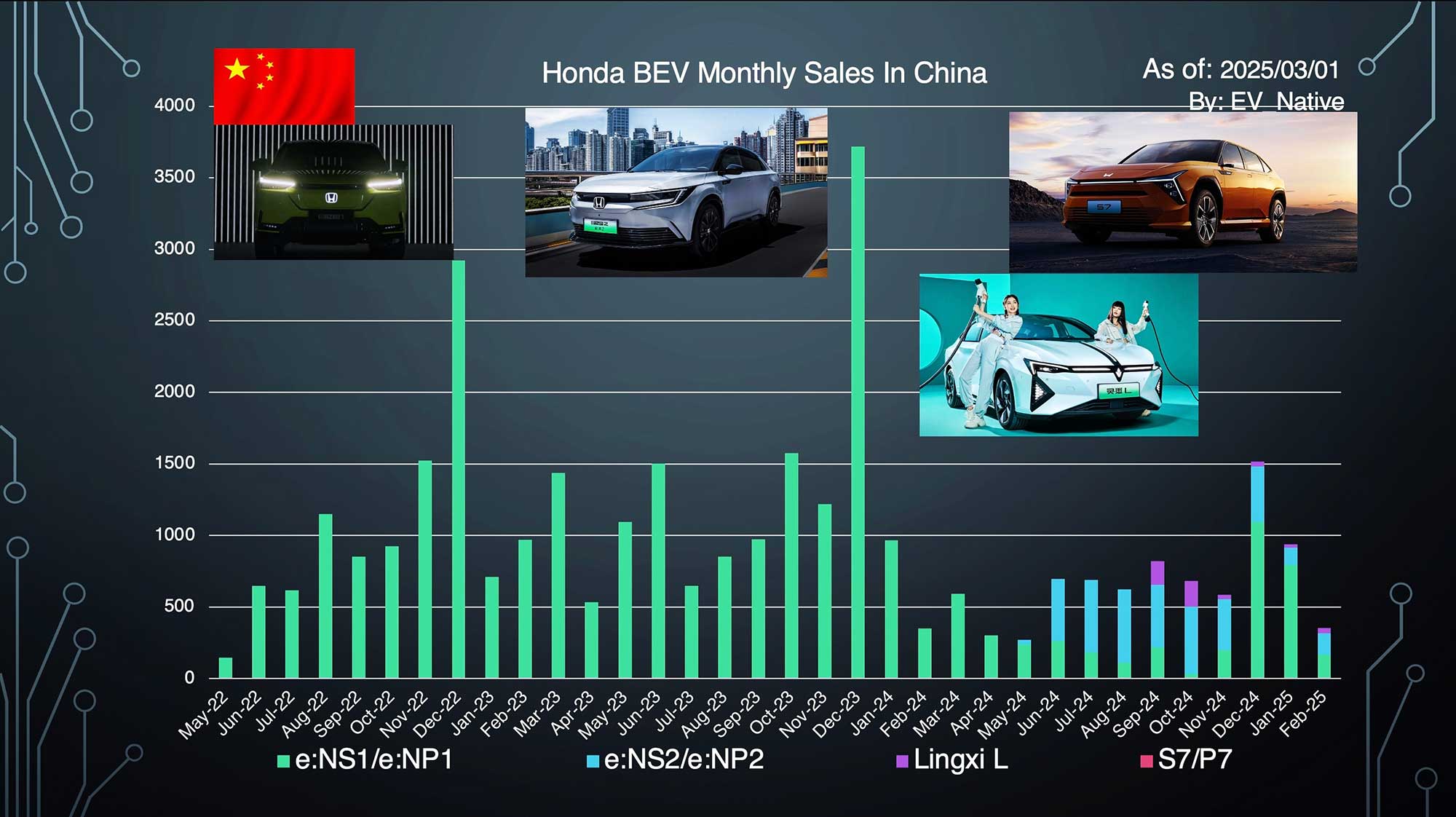

トヨタ鉑智3Xと同日に発売がスタートしたのがホンダS7という電動SUVです。ホンダはEV専用シリーズ「eNシリーズ」を立ち上げて、2022年中旬からe:NS1とeNP1というコンパクトSUVを投入。2024年中旬にはe:NS2とe:NP2という第二弾のミッドサイズSUVを投入しました。

また、若者に特化した大衆EVシリーズであるLingxiを立ち上げて、大衆セダンのLingxi Lを2024年後半に発売。この大衆セダンセグメントでは、BYD Qin PlusやXpeng Mona M03が大ヒットしており、ホンダとしては若者の需要を取り入れて、ホンダブランドの活性化を図ろうとしてきていたわけです。

さらにホンダは、プレミアム志向の「イエシリーズ」を立ち上げて、S7とP7というミッドサイズSUVを発表しながら、GTと名付けられたクーペタイプのコンセプトEVも発表しています。このようにeNシリーズを中心に、若者世代に特化するLingxiシリーズ、そしてプレミアム志向のイエシリーズという3本柱でEVシフトを進め、2035年までにBEVのみを販売する完全EVシフト達成を目論んでいるのです。

ところがホンダのBEV月間販売台数を見てみると、eNシリーズ第二弾、およびLingxi Lという3つの新型EVを投入したにも関わらず、むしろ2023年シーズンよりもEV販売が低迷。全くEVシフトが進んでいない様子が見て取れます。そのような背景の中で投入するのがイエシリーズ第一弾となるS7の存在なわけです。このS7はDongfengホンダから発売されているモデルであり、GACホンダからもP7として間も無く発売がスタートする予定です。

S7は全長4750ミリ、全幅1930ミリ、全高1625ミリ、ホイールベースが2930ミリというミッドサイズSUVセグメントに該当。中国で最も売れているテスラモデルYなどが該当する人気セグメントです。RWDとAWDの2グレード展開と極めてシンプルなラインナップ構成で、バッテリーはCATL製の三元系89.8kWhバッテリーに統一。前後にモーターを搭載するAWDグレードでは最高出力が350kW、最大トルクも770Nmを発揮することで0-100km/h加速も4.6秒と俊敏です。

また、プレミアム志向のイエシリーズにふさわしい豪華装備が特長です。

●BOSEの16スピーカーシステム。

●フレグランス機能。

●スエード調のシートはシートヒーターとシートクーラーに対応。

●後席シートでもシートヒーターとシートクーラーに対応。

●デジタルカメラミラー。

●車両中央には12.8インチと10.25インチのデュアルセンタースクリーン。

●後席サイドガラスを含めた全面の二重ガラス化。

●サンシェード付きのガラスルーフ。

●AWDグレードには電子制御サスペンションを搭載することで乗り心地を改善。

●高速道路上における追い越しと分岐に対応するハイウェイNOA。

このようにプレミアムセグメントで重要視される快適装備を搭載してきているように見えます。実際にS7の値段設定はRWDグレードが25.99万元(約520万円)30.99万元(約620万円)からと、昨今の値下げ競争下においてはかなり強気な値段設定を行ってきたのです。

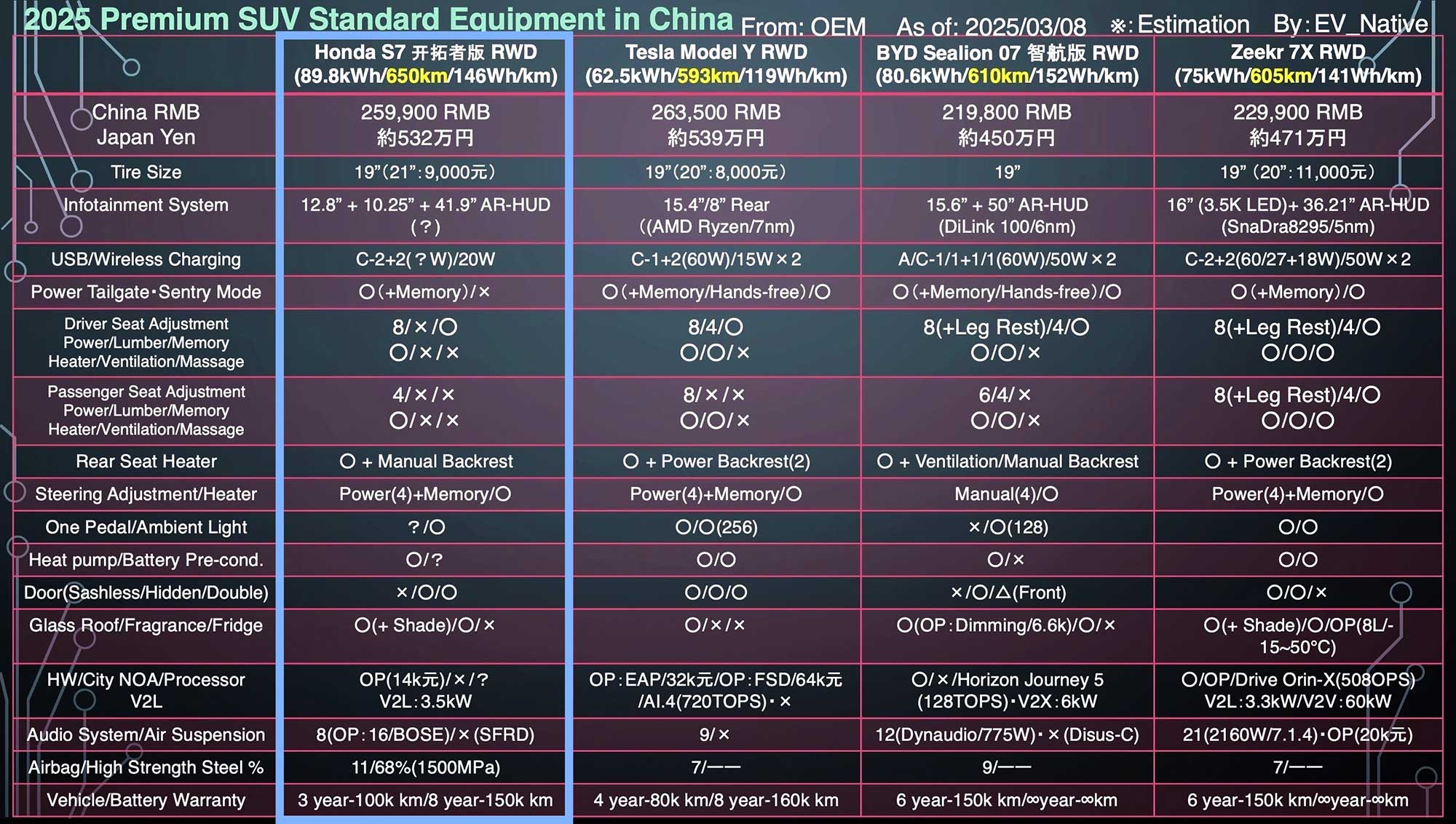

それでは、プレミアム志向を追求したS7が比較対象となるテスラモデルY、BYDシーライオン07などと比較して、どれほどのEV性能やコスト競争力を実現しているのかを分析しましょう。

まずEV性能について、S7は90kWh級のバッテリーを搭載することで、航続距離は650kmと、強豪と同等以上の航続距離を確保。その一方で電費性能は14.6kWh/100kmと、モデルYのみならず、Zeekr 7Xなどと比較しても効率性が低いです。さらに充電性能も、S7は400Vシステムを採用しながら、SOC80%までかなりの時間を要してしまいますが、競合はどれも30分以内。特にZeekr 7Xは800Vシステムを採用することで10.5分という市販EV最高水準の充電速度を実現し、独自の充電ネットワークも構築中です。Onvo L60ではバッテリー交換に対応しており、エネルギー補給スピードという観点では圧倒的です。さらに収納スペースもRWDながらフランクを採用できず、トランクスペースも471LとミッドサイズSUVとしては物足りません。

コスト競争力の低さが否めない

最も重要となる値段設定について、S7は25.99万元からのスタートであり、モデルYの26.35万元と同等の価格帯です。その一方でZeekr 7Xは22.99万元、Onvo L60も20.69万元、BYDシーライオン07に至っては19.98万元(18.98万元のエントリーグレードがあるものの電池容量が71.8kWhと少なく比較対象外であるため除外)からのスタートであり、これはホンダS7と比較して日本円で120万円以上も安価な値段設定を実現していることになります。

さらに懸念するべきは標準装備内容です。S7 RWDグレードの標準装備を確認します。まず、以下のようなポイントは評価できます。

●12.9インチと10.25インチのデュアルセンタースクリーン。

●41.9インチのARヘッドアップディスプレイ。

●リアシートはシートヒーター、ステアリングは電動調整とヒーターに対応。

●ヒートポンプシステム。

●窓ガラス全面の二重ガラス化。

●電動サンシェード付きのガラスルーフ。

●フレグランス機能。

●3.5kWのV2L機能。

●前席ファーサイド、2列目サイド、1列目ニーエアバッグを含む11ものエアバッグ。

一方で、以下のような懸念点があります。

△ワイヤレス充電器は20Wと急速充電には非対応。

△セントリーモード(監視機能)は非対応。

△運転席はランバーサポートやシートクーラーに非対応。

△助手席は4方向電動調整のみ対応、メモリー機能も非搭載。

△音響システムは8スピーカーのみ。

△電子制御サスペンションはAWDグレードのみ。

△ADASはそもそも1.4万元のオプション設定。しかもハイウェイNOAに対応しているように見えながら、カラーコーンなどの障害物に対する回避挙動は含まれておらず、事実上の自動車線変更付きの前車追従とレーンキープ機能。

とくにハイエンドADASはホンダセンシング360+セーフティセンスというホンダ独自ソリューションです。フロントカメラは単眼であり、今後のOTAアップデートによる性能改善などにも期待できません。トヨタは鉑智3Xに対してMomentaのADASソリューションを採用しながら、最安モデルでは14.98万元でシティNOAまで対応。特に20万元以上というプレミアムセグメントではシティNOAは不可欠であり、自社開発が間に合わなければ、トヨタや日産のようにMomenta、もしくは一部報道で囁かれていたファーウェイと提携するべきだったのではないかと感じます。

Zeekr 7Xのインテリア。高級ナッパレザーやシートマッサージ機能、シティNOA、21スピーカーシステムを装備。保証内容も手厚いです。

ハイエンドADAS以外の装備内容も競合と比較すれば、標準装備内容が手薄な印象が否めません。その上で、S7は絶大なブランド力を有するモデルYと同等、そのモデルYに対抗するZeekr 7Xと比較しても約60万円も高額であり、S7のコスト競争力の低さを感じます。

そもそもS7は大衆ブランドのホンダから発売されており、プレミアムセグメントにおけるブランド力が低いホンダから、わざわざ競合のプレミアムEVよりコスト競争力の低いS7を購入する可能性は低いと考えるのが自然です。実際にS7と同じ日に発売されたトヨタ鉑智3Xに対する「誠実な値段設定」という評価とは、全く異なる評価が現地アナリストからも上がっている状況です。

また個人的にホンダの中国EV戦略に対して懸念しているのが、EV専用シリーズそのもののブランド戦略という観点です。というのもホンダは発売直前になってイエシリーズという命名を冠する広告を基本的にストップし、実際に正式発売においては「イエS7」ではなく「ホンダS7」として発売されています。このイエを漢字にすると「烨」であり、“火”と“化”から成り立っており、EVの火災事故に対してより敏感な中国人からすると火を連想させます。さらに、“火化”は日本語で“火葬”を意味します。このEVシリーズの命名に関しては、ネット上における一時的な批判に留まらず、実は2024年11月ごろにイエシリーズの命名に対する意識調査が実施されたことが中国国内で報道されています。

重要なポイントは、この20万元級以上のプレミアムセグメントは、EV性能や装備内容の充実、ハイエンドADASの採用は当然として、その上でブランド価値が重要です。その意味においてS7というのは、EV性能でも競合以下、装備内容も見劣りしてしまい、ハイエンドADASも機能が限定的。さらに「イエ」のシリーズ化が事実上頓挫してしまっているなど、厳しい状況に直面しているといえるでしょう。

いずれにしてもトヨタとホンダが同じ日に発売をスタートした中国市場限定の新型EVを比較すると、両社のEVシフトにおける内情が透けて見えると思います。

トヨタは大衆セグメントにもトレンドの波が来ているハイエンドADASを業界最速レベルで導入しながら、値段設定も含めて競合をベンチマークとして市場のニーズに応えることで、鉑智3Xを必ず成功させようと全社的に力を結集している様子が見て取れます。

ところがホンダは、競合車種をきちんと比較検討できているのかと思うほどにEV性能や装備が手薄、プレミアムセグメントでは必須のハイエンドADASに力を入れているようにも感じられません。何よりも新シリーズの命名方針が迷走しているという点は、ブランド力を醸成する必要があるプレミアムセグメントで戦う上では致命的ではないかと感じます。

はたして鉑智3XとS7がそれぞれどれほどの販売台数を達成できるのか。同じ電動SUVながら似て非なる両EVが同日に発売されたという出来事は、中国のEVシフトにおいて、両社の差がさらに広がる象徴的な出来事となるのかもしれません。

文/高橋 優(EVネイティブ※YouTubeチャンネル)

※記事中の車両画像は各社ニュースリリース、公式サイトから引用。

コメント