ブランド初の量産EVとなる「eビターラ」発売が間近となっているスズキが、「技術戦略説明会2025」を開催。電動化やBEVへの取り組みを含めた現在の状況や今後のロードマップなどについて説明しました。鈴木社長が言及した「グローバル軽」への期待をレポートします。

「10年先を見据えた技術戦略」の進捗は?

社長の鈴木俊宏氏。

2025年9月9日、スズキが東京都内の会場で「技術戦略説明会2025」を開催しました。冒頭、社長の鈴木俊宏氏は昨年発表した「10年先を見据えた技術戦略2024」を振り返りました。続いて副社長で技術統括にあたる加藤勝弘氏が詳しく解説した上で、参加したメディアやジャーナリストとじっくり質疑応答を行う内容でした。両氏のスピーチを要約しながら説明会の概要をお伝えします。

「10年先を見据えた技術戦略2024」にはいくつかの柱があります。最初の柱としているのが「Sライト」というコンセプト。軽くて安全な車体で、その具体例として軽自動車用の新しい車体の開発として進められています。

発表会資料から引用(以下同)

昨年の発表では、軽自動車のボディにおいて100kgの軽量化を目指すと宣言。現在、80kgまでの軽量化を実現していることが紹介されました。Sライトの開発に当たっては3代目アルトを購入してきて分解して研究。先人の知恵を学んでいるとのこと。この時代のクルマを分解してみると、防音材や防振材の使用がほとんどなく、そうしたことが軽く作れていることをあらためて確認できたことが紹介されました。

クルマには快適な音や振動もあるのでは?

鈴木社長は「たしかに現代のクルマでは、静粛性や快適性は重視される。しかし、エンジンをはじめとして多くの部品の性能が上がっているので、今の防音材や防振材が本当に必要なのか? すべての音や振動を消す必要があるのか? 快適な音や振動というものも存在するはずだ」と付け足しました。

鈴木社長のこの考えは、そのままEVシフトへの重要なポイントであると感じます。EV化されることでエンジンのような振動や騒音は大きく減るので、防音材や防振材の使用は減らせるはず。すべての音や振動を消す必要があるのか? という話は、エンジンやミッションから発生する音や振動がほかのノイズをカバーしていたが、EVになってそれがなくなるために防音や防振が余計に必要になるというパラドックスを示唆しているようにも感じます。必要なレベルのモノ作りについて、深く考えていることが感じられました。

説明会中に鈴木社長はSライトの開発が順調であることを紹介し「100kgどころか120kgも可能ではないか」と発言。これには同席していた役員の方々もビックリした様子。かなりのプレッシャーを感じていたようですが、まだまだ突き詰める意欲は十分でした。最終的には120kgの軽量化を実現するかもしれません。

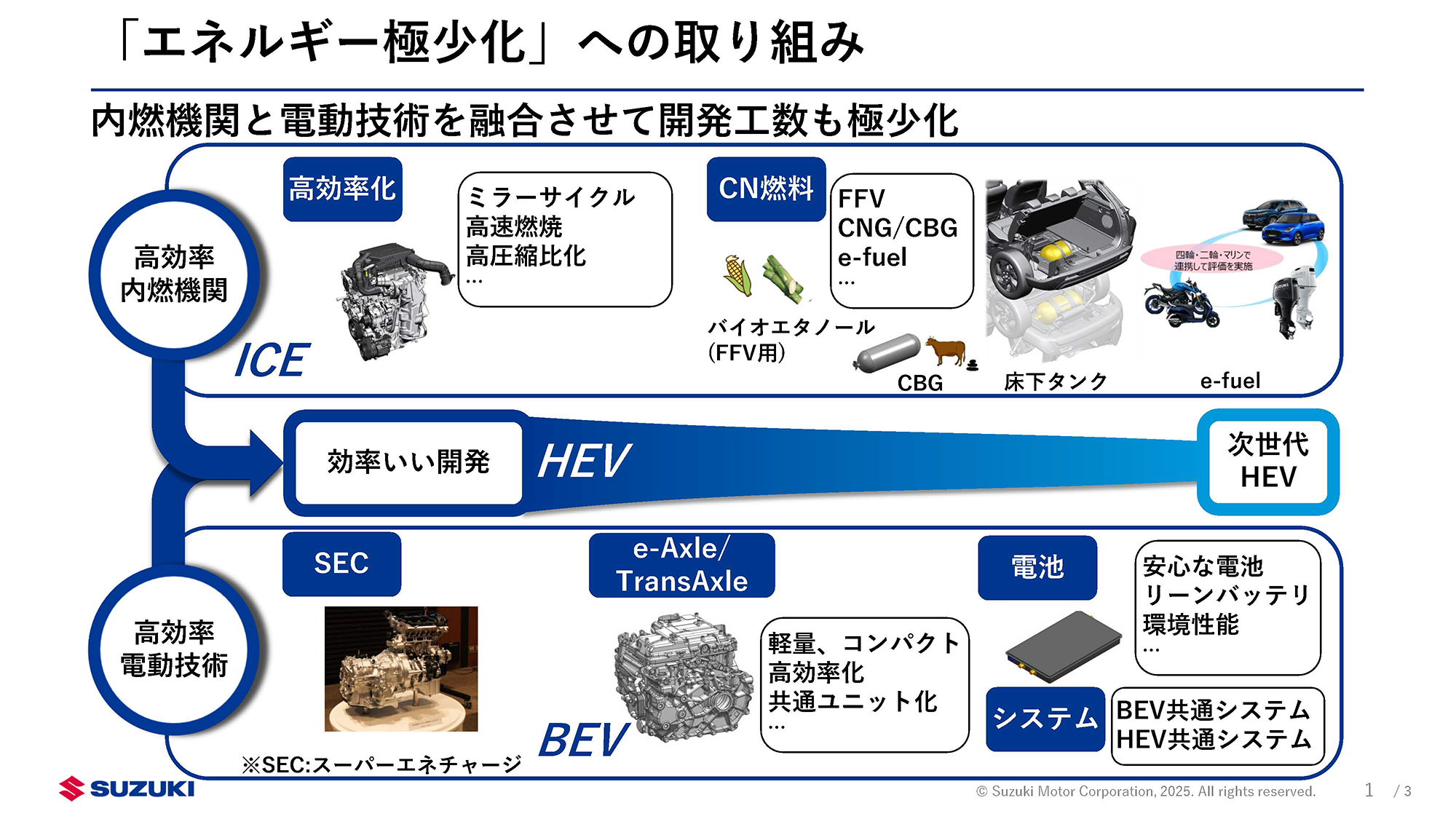

エネルギー極小化でカーボンニュートラルを目指す

続いての柱は「エネルギー極小化」です。燃費良い内燃機関とカーボンニュートラル燃料対応技術についてです。軽自動車は48Vのマイルドハイブリッド、小型車以上はもっと高い電圧を使うとのこと。カーボンニュートラル燃料対応技術については既にインドで投入を始めており、E20対応車は二輪・四輪車ともに全モデル対応済み、二輪車はFFV(Flexible Fuel Vehicle=フレックス燃料車)を量産開始、四輪車のFFVは今年度内に投入できるよう、開発を進めているとのこと。

カーボンニュートラルについて、スズキは独自の取り組みとして牛糞を利用したバイオガス事業をインドで開始しており、今年より順次稼働開始します。インドには3億頭いるとされる牛の糞を買い取って利用することで、農村部に暮らす10億人の所得向上を実現するとともに、インド政府が目指すエネルギー問題を解決、さらには有機肥料も作り出し自給自足することを目指すとしていて、むだを省いて効率を追求するスズキの企業体質にあった事業だと感じます。

インドでの合弁会社であるマルチスズキが販売するクルマの3分の1はバイオガスを利用できるCNG車とのことで、既存の技術やインフラの組み合わせによってエネルギー極小化に寄与します。

「バッテリーリーン」なBEVモデル投入も

そしてEVsmartブログとしてもっとも注目したいのが、バッテリーリーンなBEV/HEVについてです。

バッテリーリーンなBEVとは「小さく効率が良い電動ユニット、小さく軽い電池など『小・少・軽・短・美』を体現。少ないエネルギーで走れる軽いプラットフォーム、小さく軽く高効率なE-axle、生活にあった合理的な走行距離を確保する小さな電池パック。充電時間も短く、高耐久、高安全な電動技術を継続的に開発していくこと」であることが説明されました。

とくにBEVについては要注目です。すでにスズキとしては初となるBセグメントのBEVのeビターラを海外で発表。日本での発表も間近と予想されていますし、インドでは電動スクーターのe-アクセスも発表されています。

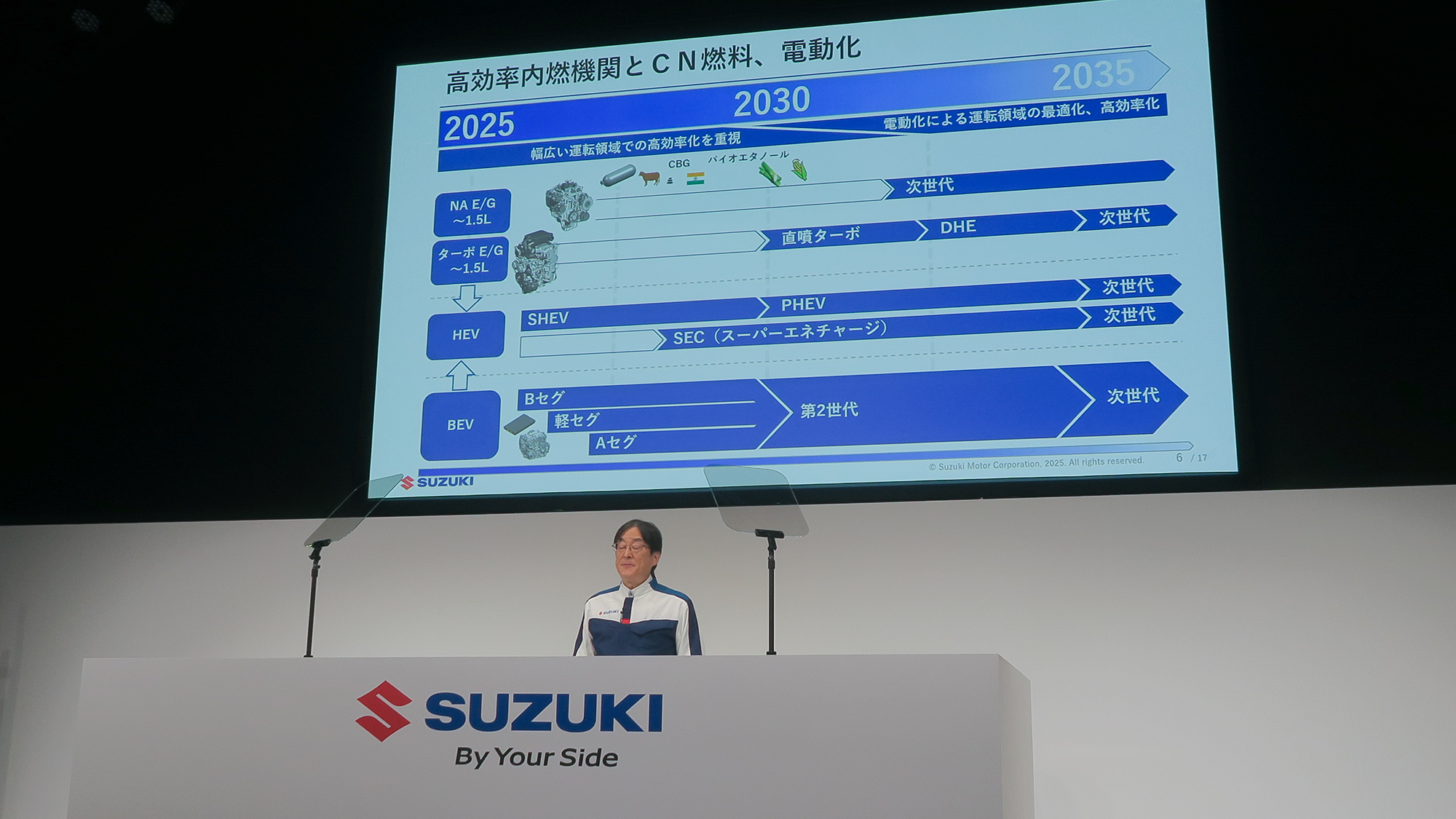

加藤勝弘副社長のプレゼンテーションではBEVモデルの投入計画を提示。

プレゼンテーションで提示されたロードマップを見ると、明確な年数は表記されていないものの、2026年ごろに軽自動車EV、2027年ごろにAセグメントEVの投入が計画されていることが読み取れます。

スズキが目指すのは「ちょうどいい」クルマ開発

スズキが目指すのはさまざまなシチュエーションにおいての「ちょうどいい」であり、それは航続距離や加速のよさなどすべてにおいて「ちょうどいい」を求めるという考えです。「加速がいいのはいいことだけど、加速が良すぎるのはいいことなのか?」と鈴木社長は発言しました。BEVの評価軸としてICE車よりも加速がいいことが挙げられますが、どこまでの速さを必要とするのか? というのは大切な着眼点でしょう。

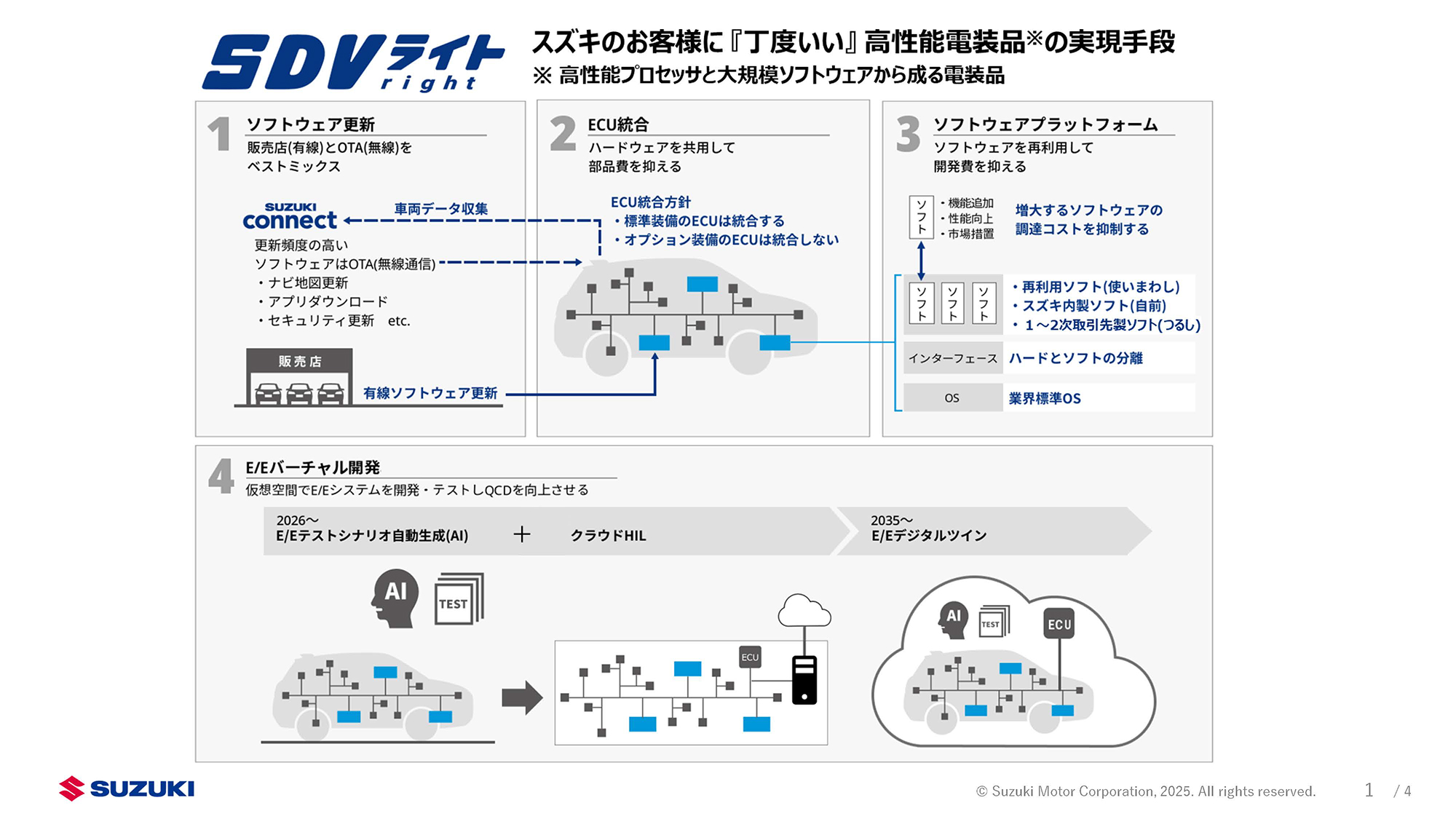

装備についても同様です。スズキもSDVに取り組んでいますが、あえて「SDVライト」という呼び名を採用。本当に必要なものを装備していくという姿勢で取り組んでいます。SDVライトの「ライト」は、「Light=軽い」ではなく「Right=正しい、相応しい」であることがポイントです。

予防安全性の向上では、インテリジェントカメラのADAS機能を順次統合し、手が届く安全性能(NCAP性能)獲得に向けて開発。装飾ランプはモデル毎の魅力・個性を大切に設計しつつも、ヘッドライトの機能集約と軽量化を実現、ディスプレイモジュールを一体化するとのこと。

市場と車格に対してちょうどいいデジタルコックピット、AIを活用した音声操作の導入、つながる機能であるスズキコネクトのサービス拡充やコスト最適化など、ちょうどいいを提供していくとしています。そうしたなか、説明のなかで鈴木社長は、移動体である車中での操作では物理スイッチがいかに大切であるかについても触れました。

サーキュラーエコノミーの進捗も報告されました。リサイクルを容易にするため材料を統合し、容易に分解できる易分解設計を推進。樹脂部品の減量については、再生プラスチックの活用を進めるとともに、回収スキームの構築を着々と進めており、近い将来、計画を立てて製品に投入する予定とされました。

「グローバル軽」とするために軽規格を極めていく

説明会後半で行われたQ&Aセッションのなかで、軽自動車規格をどう考えるか? という質問がありました。

これに対し鈴木社長は力強く「規格は絶対に変えません」と切り出しました。続けて「世界には軽自動車のような規格がいろいろあって、韓国にも軽車という規格があります。そうしたなかBYDさんが日本の軽自動車規格に合わせた軽EVを企画・製造し、日本に導入するという意味合いを含めると、(日本の軽自動車規格は)非常にグローバルに通用するサイズじゃないかと思っています」と、2026年発売と発表されているBYDの軽EVに言及。

自社の軽自動車と日本の軽自動車規格については「本当に生活に密着したモビリティとして、(多くのユーザーが)満足できる機能を持った車に育ってるな、というふうに思います。ここはもう徹底的に『グローバル軽』となり、ガラパゴスじゃなかったよねと言われるようにしていきたい。そして日本の軽を守るという意味でも、規格は変えずにこのまま徹底的に極めていくというようなことをやりたいというふうに思っています」と語りました。

BYDが投入を予定している軽EVについては大きな期待を持っている人々が多い一方で、日本独自の企画であり、日本で育ってきた軽自動車というジャンルと文化が脅かされるのではないかという危機感を持つ人も少なくないかと思います。

BYDの軽EVには、まさに「元寇の襲来」をイメージする人すらいるでしょう。これに立ち向かうことができる日本の代表は、スズキが繰り出す「グローバル軽EV」であるのかも知れません。かつて、スズキの輸出仕様車には「サムライ」の名を持つモデルが存在しました。元寇BYDの襲来とスズキの新型軽EVの勝負はどうなることでしょう。どちらにせよ、切磋琢磨していいEVに進化していくことに期待します。

取材・文/諸星 陽一

コメント