BYDがメディア向けの「勉強会」を開催しました。同社の技術紹介が中心ではありましたが、改めて電気自動車の基礎知識を確認できる内容でした。2回に分けて紹介する記事の前編は、LFP(リン酸鉄)バッテリーを中心としたEV用リチウムイオン電池の基礎知識です。

BYDがEV基礎情報の勉強会を実施

※冒頭写真は今後の展望などについてプレゼンテーションする東福寺社長。

2025年7月7日、BYDジャパングループがメディア向け勉強会を開催。東福寺厚樹社長をはじめ、技術面の担当者が登壇して最新情報について解説していきました。

東福寺社長から、BYDのセールスの現状や先進技術の紹介、今後の展望についてプレゼンテーションがあったのに続き、技術顧問の三上龍哉さんがBYDが取り組んでいるSDV(Software Defined Vehicle)の内容とバッテリーの安全性について、BYDオートジャパンサービス企画部の山本直樹さんがバッテリーの保証などに関するサービス戦略について説明をしました。

【関連記事】

BYDがEVに関する勉強会を開催/東福寺社長の説明から感じた熱意と自信(2025年7月11日)

BYDの将来展望などについては、上記の記事ですでに紹介しているので、ここでは技術面や今後の課題に絞って触れていきます。まずはEVユーザーの関心が高いバッテリー関係から見ていきます。

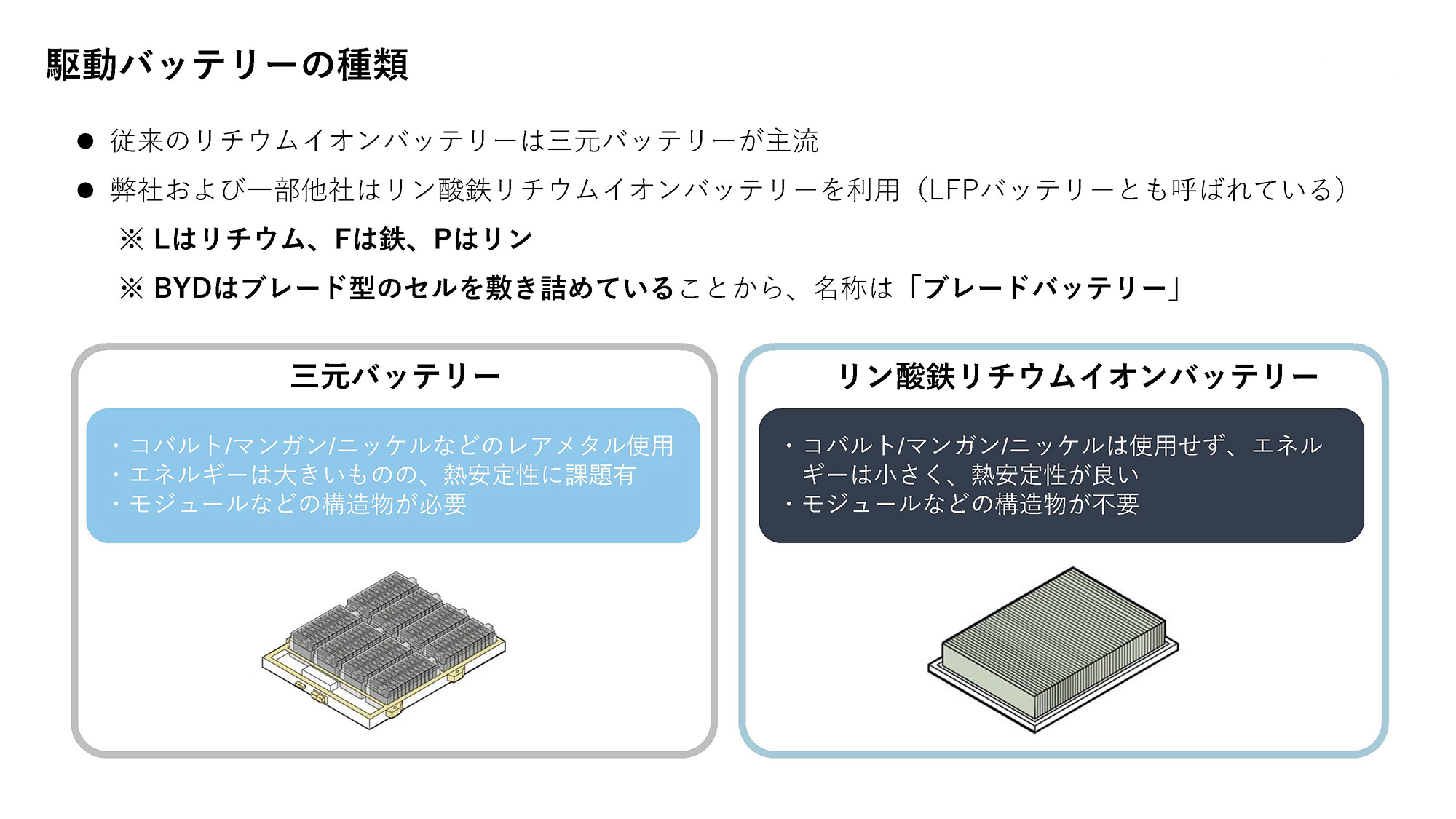

LFPは劣化の遅さと安全性の高さが特徴

よく知られているように、BYDの電気自動車(EV)のバッテリーは負極材にLFP(リン酸鉄)リチウムイオンを使用したLFPバッテリーです。BYDは板(ブレード)状にしたLFPバッテリーのセルを何枚も重ねて箱型にしたものを「ブレードバッテリー」と呼んでいます。

LFPバッテリーの特徴は、「三元系」と呼ばれるNMC(ニッケル・マンガン・コバルト)バッテリーに比べて熱暴走を起こしにくく安全性が比較的高いことと、劣化しにくく長寿命なことです。またコバルトやニッケルなどの希少金属を使っていないためコストを抑えられるほか、採掘時の環境負荷を低減できます。

対してNMCバッテリーは、LFPに比べてエネルギー密度が高く、一般的に低温での性能低下が少ないとされています。エネルギー量を増やしながら軽くしたいという根本的、かつ原始的な欲求に応えやすいわけです。

ただ、LFPバッテリーも最近は性能向上が進んでいること、安全性の高さに注目が集まっていることなどから、今後は幅広いEV車種への採用が進む可能性があります。実際、テスラは以前から一部車種のエントリーモデルにLFPを使っているほか、フォード、フォルクスワーゲン、ルノー、トヨタ、スズキなども採用を増やしそうです。

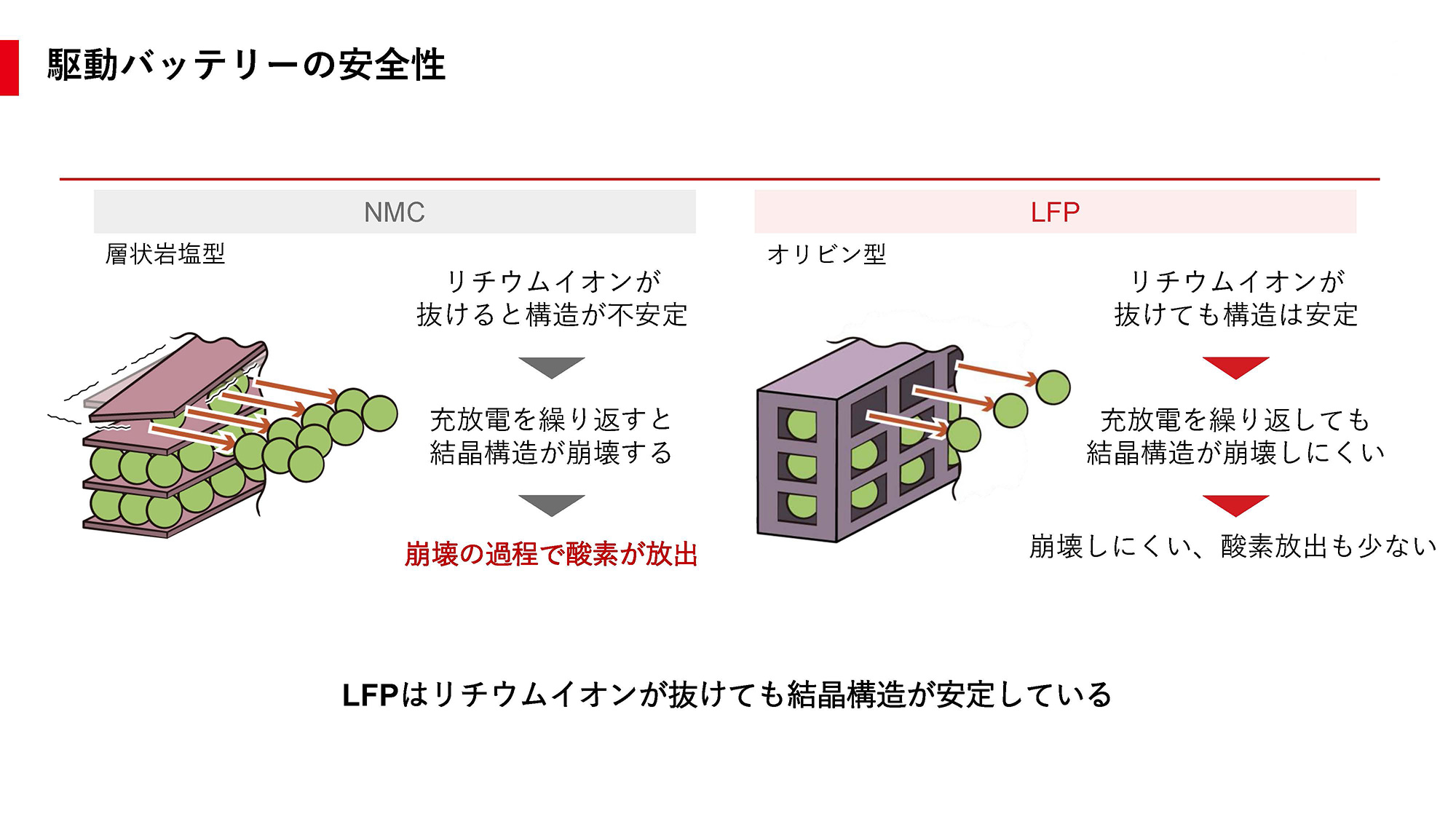

壊れにくい結晶構造のLFP

熱暴走を起こしにくい理由のひとつは結晶構造の違いです。これがまた説明が難しかったのですが、LFPはオリビン構造、NMCは層状岩塩構造という名称の構造になっています。

オリビン構造を持つLFPバッテリーは充放電でリチウムイオンの移動を繰り返しても、結晶構造が崩壊しにくいとされています。ちなみにオリビン構造は、天然のカンラン石(オリビン)がこの構造をしていることから名付けられています。

充放電を繰り返すことでリチウムイオンが脱落して構造が不安定になり、結晶構造が崩壊することは、バッテリーが劣化したり発火する要因のひとつとされています。さらに結晶構造が崩壊する時に、NMCは正極材から酸素が放出されるため爆発的に燃焼が進みます。一方でLFPの場合は、酸素の放出が抑えられるためNMCほど急激に燃焼しない特長があるという説明でした。

他方、バッテリーのリサイクルについては、LFPは希少金属を使っていないため、いわゆる都市鉱山としての価値が出にくいとされています。この点についてBYDからは、日本ではリサイクルネットワークは確立しているほか、中国でも2か所でリサイクルプラントが稼働中という説明がありました。

LFPバッテリーを搭載したBYDのEVは日本市場では累計でも5000台程度しか販売されていないのでリサイクルのニーズはまだ小さいのですが、今後はリサイクルやリユースについても検討する余地があると認識しているとのことでした。

バッテリーの保証期間を延長

BYDの勉強会で大きな柱のひとつだったのが、認定中古車の強化や、それに関連するバッテリーの保証、劣化診断などのサービス戦略でした。

BYDは今年1月に開催された東京オートサロンで、EV購入にあたって不安な点のアンケート調査を行いました。そこではバッテリー(寿命など)、アフターメンテナンス、リセールバリューに関する回答が多かったそうです。これらのポイントに共通するのは、「バッテリーの劣化から想像される不安」だと、BYDは分析しています。

登壇したBYDオートジャパンサービス企画部の山本直樹さんは、「お客様と直接、話をすると、3分の1くらいの人からバッテリー(の劣化)は大丈夫なのか、どのくらいもつのかなどを聞かれる」と話しました。

こうした不安に対応するため、BYDは今年4月、新車のバッテリー保証期間を延長する「パワーバッテリーSOH延長保証」制度(有償)を開始しました(関連記事)。

SOHは「State of Health」の略で、バッテリーの健康状態のことです。一般的には、初期の満充電容量に対して、使用による劣化でどのくらいの容量になっているかを示す指標として使われます。

BYDでは、新車について8年16万km、70%の容量を保証しています。新たな制度では、新車登録から60日以内に延長保証に加入すると、保証期間が10年30万kmに延びます。日本の大手保険会社と共同開発した商品だそうです。

延長保証の価格は、ドルフィンが2万円、シールが2万7000円、シーライオン7のAWDが3万1000円などとなっています。サービス開始から間もないのですが、加入率は5月に22%だったそうです。

山本さんは延長保証について、実際には30万kmも走らなくても、「保証があることでお客様の安心感を醸成するツールとしては非常に役立っているのではないか」との考えを示しました。

バッテリーの劣化で充放電効率も悪化

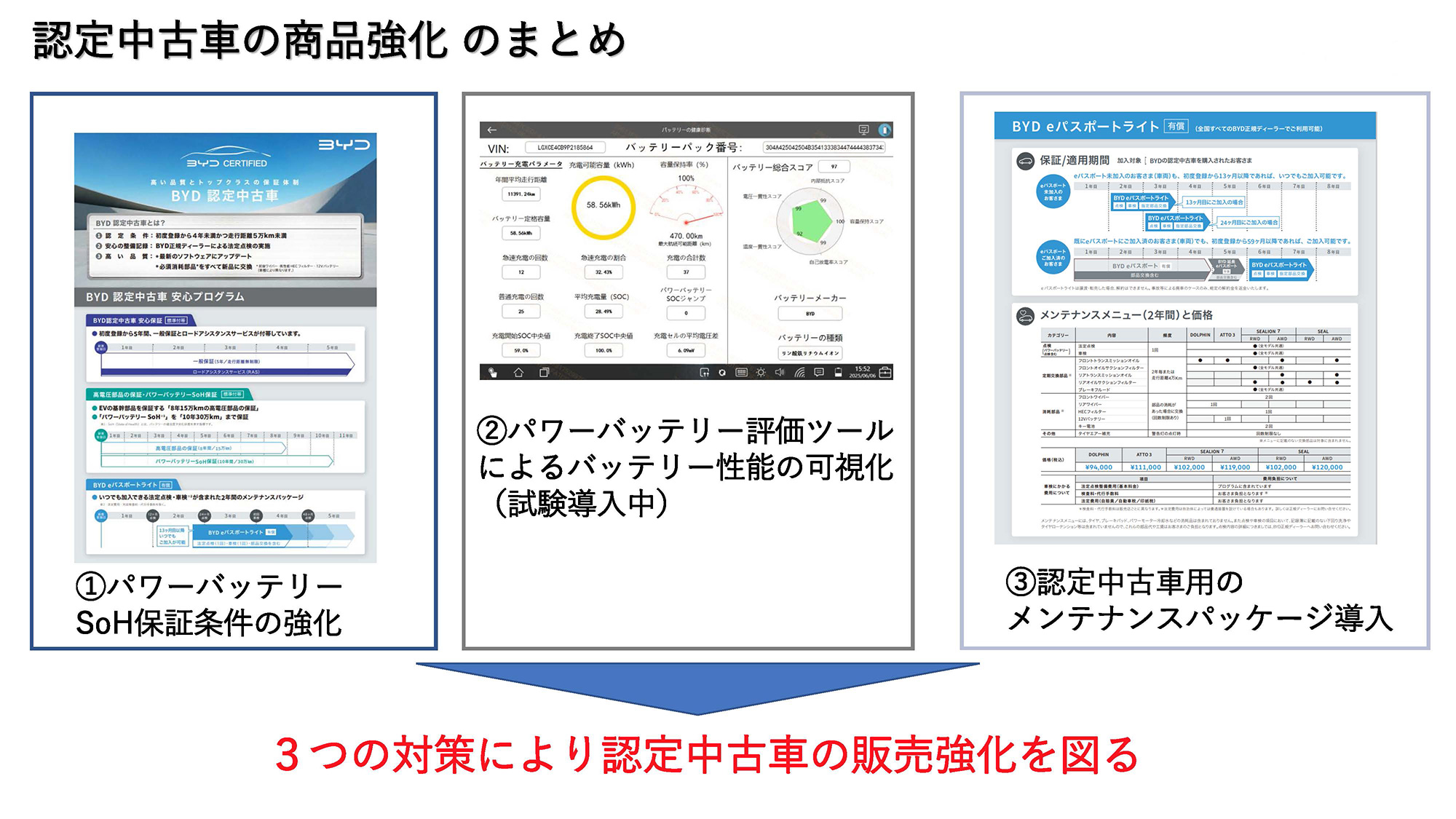

バッテリー劣化不安に関連したサービス戦略として力を入れているもうひとつのポイントは、認定中古車の商品力の強化です。BYDでは今年6月から、認定中古車のバッテリーのSOH保証条件強化と、中古車用のメンテナンスパッケージを導入しました。

認定中古車のバッテリーは、これまで8年15万キロだったものを、初年度登録日から数えて10年30万キロに延長しました。新車で購入した場合は追加保証を購入することになりますが、認定中古車では標準で保証期間が延長されます。なんだかお得です。

ここで問題なのが、SOHをどうやって計測、評価するかです。

バッテリーは劣化が進むと、前述したように満充電での容量が減っていきます。でも問題はそれだけではなく、充放電効率も低下していきます。

リチウムイオンバッテリーの劣化診断研究を手掛けている大和製罐のレポートを見ると、劣化が進んだバッテリーは新品に比べて、充電時には電圧が高く、放電時には電圧が低くなります。

要するに、充電時には入りにくく、放電時には最初から電圧が低くなってしまうわけです。車の走行性能にどこまで目に見える影響が出るかは状態によると思いますが、初期の性能を確実に発揮することは徐々に難しくなっていきます。

容易でないバッテリーのSOH評価

ところが、充放電効率を含めたバッテリーの状態からどうやってSOHを評価するのかについて、今はまだ自動車業界に基準がありません。そのため、結果の信頼性を担保するのが難しいのが現実です。基準策定に向けた議論も欧米で始まっているようなのですが、結論がいつ出るかはわかりません。

暫定的な方法として使われているのは、データを大量に収集して、統計を使ってバッテリーの状態を評価するものです。以前の記事で紹介した「アビロー」は、欧州で提供しているサービスの中で収集した数万台のデータを基に分析結果を出しています。データはメーカー横断で蓄積しているため、一部に偏らない統計的な分析が可能です。

同じように、三洋貿易が扱っている「ETX010」も、クラウド上にデータを蓄積して評価しています。機器を開発したのは中国ですが、情報秘匿の観点から、収集したデータは中国には送っていないそうです。そのためまだ、評価に使っているデータの数はそれほど多くありません。

【関連記事】

中古EVは宝くじ? 「アビロー」のバッテリー診断システムによるSOH評価の大切さとは?(2024年8月16日)

展示会で見つけた「SOH計測器」に注目/EVユーザーのための業界標準を定めてほしい(2025年3月16日)

BYDが試験的に導入したSOH評価も、アビローやETX010と手法は同じです。データをたくさん集めることで「より正確なデータを出すことができるアルゴリズムを開発できる」(山本さん)と説明がありました。

山本さんは、「今は試験期間として導入しているが、お客様の不安を軽減させるだけでなく、しっかり(バッテリーの状態を)可視化させて、中古車でも安心して乗ってもらえるようにしていく」と、導入の目的について話しました。

BYDのSOH評価は今のところ、日本だけの先行導入です。中国や欧米の方が販売台数は多いのでそちらで評価すれば正確さが増すと思うのですが、山本さんによれば、日本のユーザーはバッテリーに対する不安感が世界に比して大きいため、まずは優先して始めたそうです。

SOHの可視化は、認定中古車の価値を担保する指標になりますが、今は十分な情報公開がされているとは言えません。そのためEVの中古車市場がカオスになっていると指摘する声も出ています。

BYDが認定中古車のバッテリー性能評価を開始したのは中古EVのバッテリーに対する不安を払拭するためですが、同時に中古EV市場の健全化にもつながる取り組みだと思います。

SOC表示を正確にする「キャリブレーション」をして安心ドライブ

さて、BYDの勉強会で「バッテリーに関してぜひ多くの読者にも知ってほしい」と感じたのが、残量(SOC)表示の正確さを保つためのキャリブレーション(校正=測定値が正しくなるよう調整すること)や劣化防止に関する情報でした。

まずはキャリブレーションから。BYDによれば、使用する中でバッテリーの残量表示(SOC)が不正確になることがあるそうです。この時、バッテリー残量が多めに出ていると、メーター表示では電力が残っていても突然電欠になってしまう可能性があります。BYDによれば、実際にそうした事例があったそうです。

これはドキドキします。

こうしたトラブルを防ぐため、BYDではオーナーズマニュアルで残量10%以下程度から満充電にする「バッテリーキャリブレーション」を定期的(3〜6カ月に一度程度)に行うことを勧めています。

オーナーズマニュアルを読んでみると、初めて車を使う場合や長時間乗らなかった後にSOC表示が不正確になることがあるため、一度満充電にすることを推奨しています。また日常的に使う場合でも、週に1回は満充電にすることなどを勧めています。

山本さんは、実際にはキャリブレーションをしなくても不都合なことはあまり起きないだろうと言います。でもEVsmartブログ編集長のように、SOC表示がゼロ近くになるまで走ることを好むユーザーさんは要注意です。

そうは言っても、自宅充電ができないユーザーもいます。自宅以外で100%充電をするのは、けっこう手間と時間がかかります。こうしたユーザーのために、BYDでは点検時に合わせてキャリブレーションを実施する有料サービスなどを検討しているそうです。日本の現状を考えると、これは必要かもしれません。現在でも一部の販売店ではキャリブレーションを実施していて、SNSで相談を受け付けています。

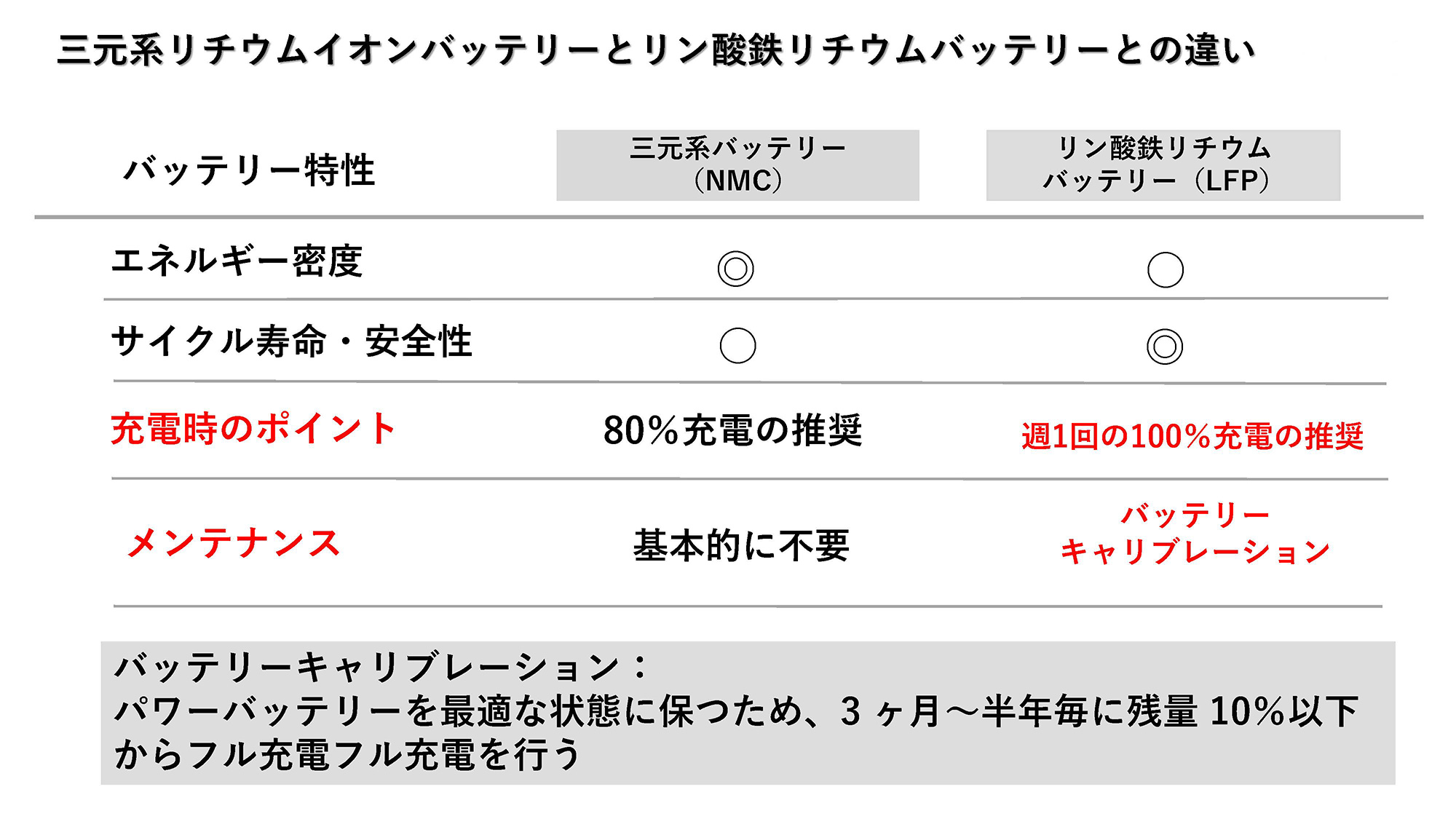

80%推奨のNMC、100%推奨のLFP

もうひとつの重要ポイント、バッテリーの劣化を抑える充電方法についてもいくつか説明がありました。

一般的に、EVだけでなくパソコンやスマホなども含めてNMCバッテリーを使用している場合は、100%充電ではなく、80%程度で抑えておくことが長持ちのコツとされています。

iPhoneでは温度によって80%で充電を一時停止することがありますし、ほとんどの市販EVでは充電を止めるSOCの設定ができるようになっています。

これに対してLFPバッテリーでは、定期的に100%にすることが健康維持のポイントだそうです。バッテリーの種類によって気をつけるポイントが変わるということです。

ただし、満充電で長期間放置するのはバッテリー劣化の要因となるのはLFPでも要注意。BYDのオーナーズマニュアルでは具体的に、7日以上使用しない場合はSOCを40〜60%にしておくことなどを勧めています。

バッテリーに関しては過放電で保証対象外になる事例も出ているので、改めてオーナーズマニュアルを確認することをお勧めします。

ということで、BYDの場合はSOCの校正、バッテリーの健全性維持の2つの意味で、定期的な100%充電を心がけると安心感が増しそうです。

LFPの特性をどうカバーするか

さて、SOC表示の正確さを保つために満充電にする(キャリブレーション)という話をしましたが、理由についてBYDからは、セル間の電圧を揃えて表示を正しくするという説明がありました。

ただセル電圧のバラツキはNMCでも発生します。ではなぜBYDではキャリブレーションが必要になるのでしょうか。この点について、BYD勉強会ではLFPバッテリーの特性について説明がありました。

大きな違いは、LFPバッテリーは、NMCバッテリーに比べて容量に応じた電圧降下が少ない(というかほとんどない)ことです。残量が少なくなった最後のところで大きく電圧が下がります。このためSOCの算出がNMCほど容易ではなく、セル間電圧を揃えて演算をしやすくするわけです。

BYDによれば、バッテリーのキャリブレーションという言葉があまり知られていなくて、今のところBYDとテスラだけが使っているそうです。両社ともLFPバッテリーを使っているのが共通点です。

LFPバッテリーを使う場合の対応は、バッテリーの実際の電力量と実用域間のバッファを大きくする(使い勝手とコストに影響)、センサー精度を上げる(コストに影響)、それでもだめならユーザーに対応を任せる(使い勝手に影響)などの選択肢が考えられます。なにを取るかはメーカーの考え方によりますが、BYDはバッテリーのバッファをほとんど取っていない(カタログスペックの総電力量とユーザーが実際に使える電力量がほぼ同じ)こともあって、キャリブレーションを明確に推奨しているのかもしれません。

日本メーカーがLFPバッテリー搭載のEVを日本市場に投入したらどうなるのか、ちょっとマニアックな注目点になりそうです。

以上、長くなりましたが、バッテリーの基礎知識についてお伝えしました。続けて後編では、SDV(Software Defined Vehicle)について、いったいSDVとは何なのか、SDVで何ができるようになるのか、ユーザーのメリットはどういうものなのかなどについて学んでいきたいと思います。

取材・文/木野 龍逸

コメント