中国市場の2025年上半期EV販売動向が判明しました。すでに新車販売におけるEVシェア率は50%を超えており、それに応じて日本メーカーのシェア率が低下しています。2025年下半期以降のEV普及の展望も含めてレポートします。

※冒頭写真はトヨタが中国市場に投入した電気自動車の『bZ7』と『bZ5』。

NEVのシェアは上半期全体でも50%以上

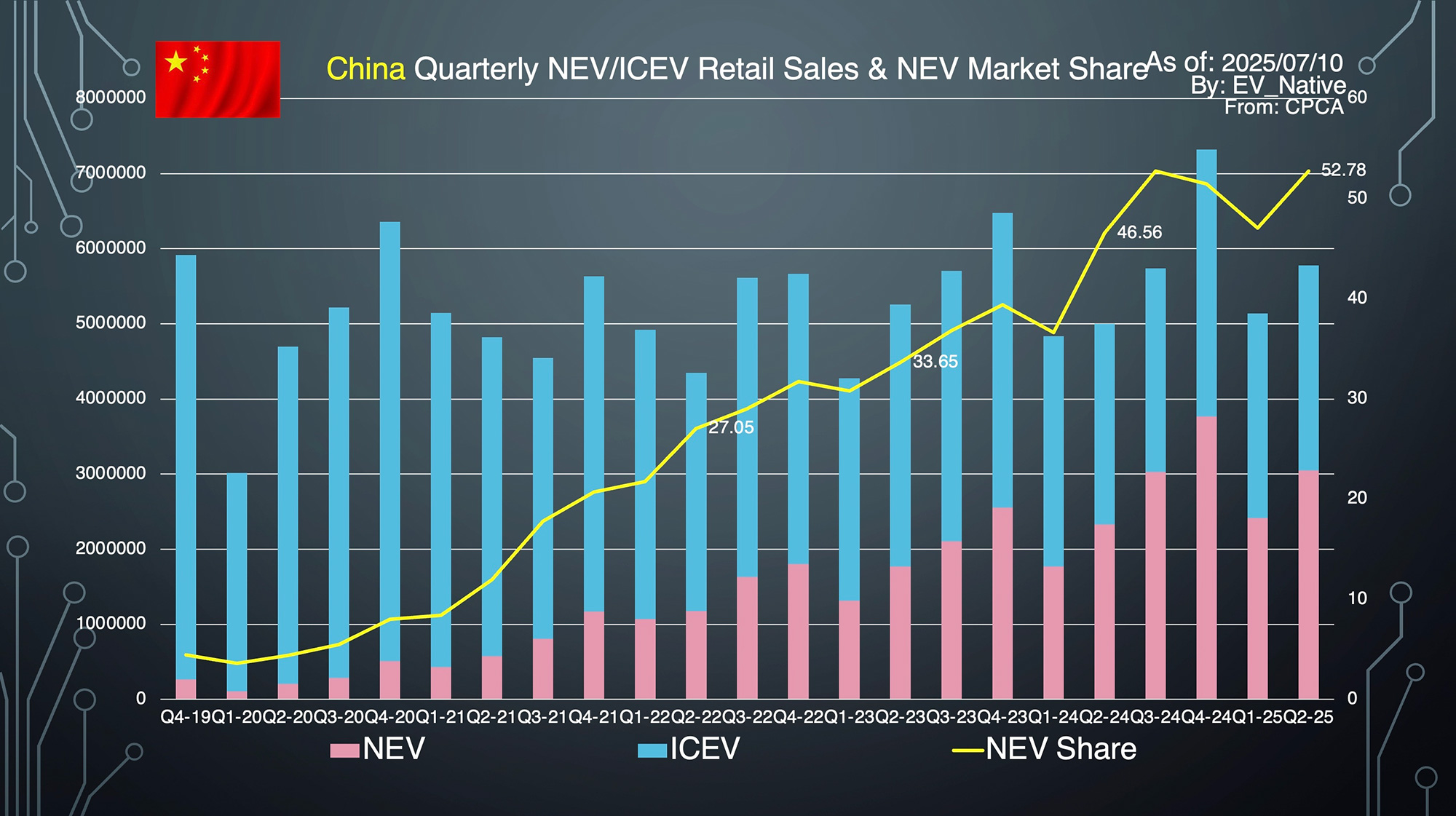

まず、直近2025年6月のNEV(BEVとPHEV)販売台数は111.1万台と、前年同月比+29.8%の販売増加を記録しました。新車販売全体に占めるNEV比率は53.31%と史上最高水準に到達。四半期ベースでのNEVシェア率は52.78%と史上最高を更新しており、上半期平均でも50.1%と、すでに自動車小売販売の過半数がNEVに移行しています。

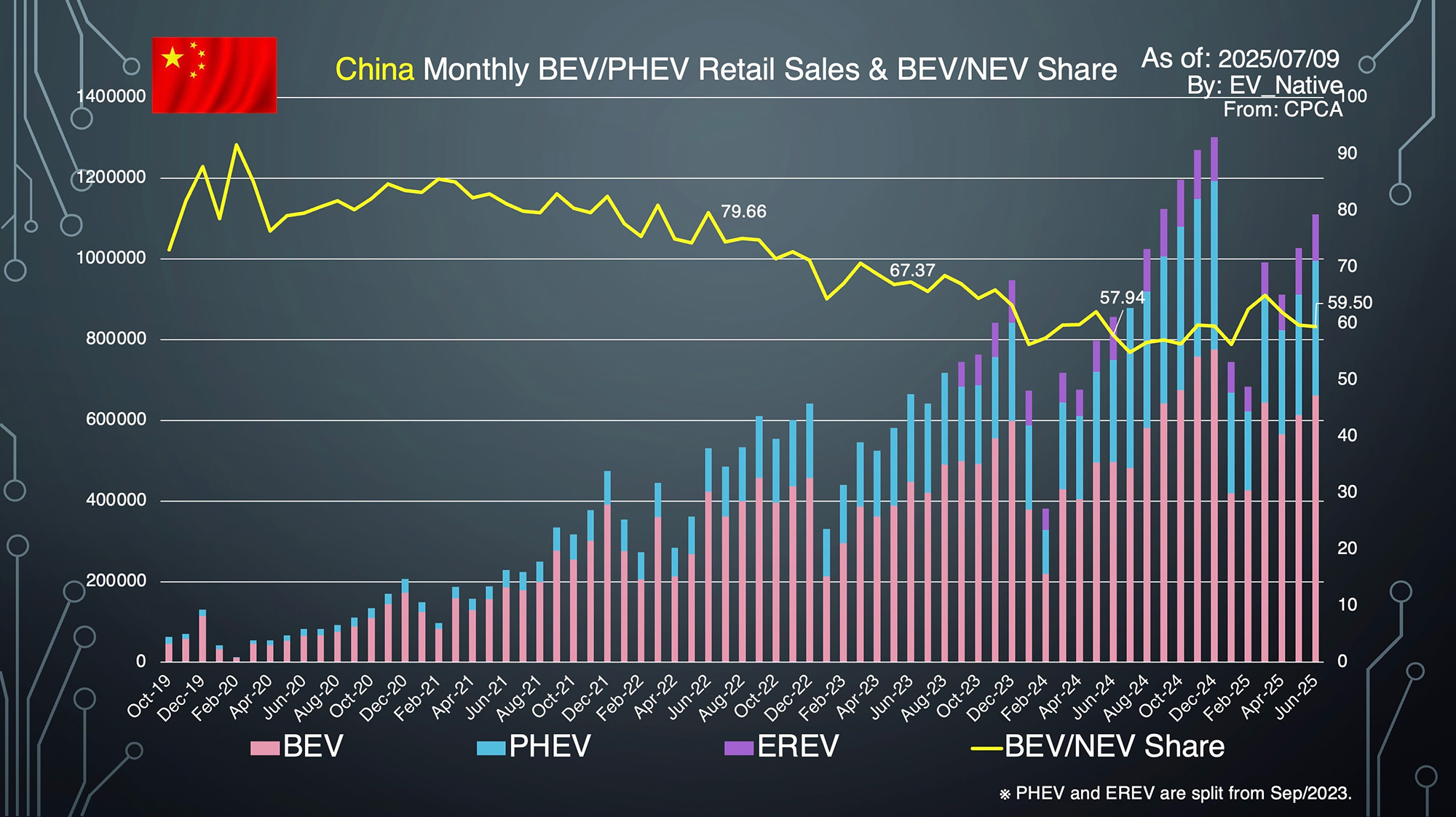

このグラフで黄色い折れ線で示したのは、NEVの中でもBEVとPHEV、レンジエクステンダーEV(以下EREVと略)の販売割合です。2022年6月時点でのNEV全体に占めるBEVのシェア率は79.66%とBEVが優位だったものの、最新の2025年6月単体では59.5%とNEV全体に占めるBEVの割合が減少しています。とはいえ、2024年6月のBEVの販売割合は57.94%だったことから6割程度で下げ止まっており、当面はBEV6割、PHEV3割、EREV1割というシェア率で推移していくと推測できます。

さらに、BEVに絞った販売シェア率は6月単体で31.72%と、6月としては史上最高を更新。四半期別のBEVシェア率も31.83%と史上最高を更新し、第二四半期小売台数全体の3台に1台近くがBEVにシフトしています。いずれにしても着実にBEV販売が増加しており、いわゆるEVシフト減速とは無縁の世界です。

中国市場における人気車種の動向

それでは中国国内の人気車種動向、そして2025年下半期以降の注目動向などを分析していきたいと思います。ちなみに本記事内では簡潔に解説するために6月単体の人気車種のみを紹介します。中国市場は競争が激しく新型車が次々と投入されるため、上半期全体よりも直近の月間販売動向を見る方が、タイムリーな分析ができるからです。

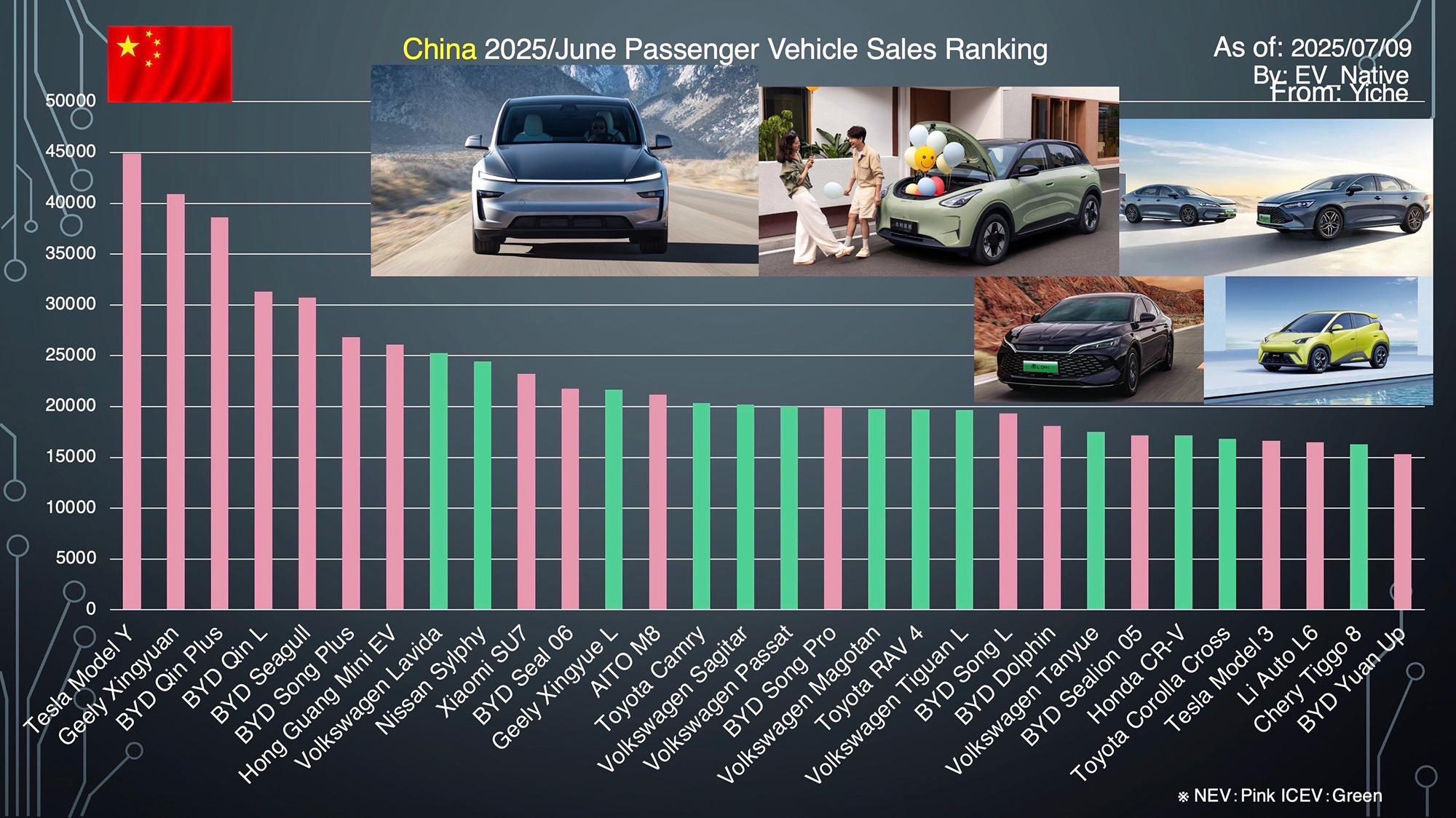

まず、内燃機関車も含めたすべての販売車種ランキングトップ30を確認しましょう。ピンク色がNEV、緑が内燃機関車を示しています。トップ30のうちNEVが17車種と過半数を占めています。さらにトップ10に絞ると8車種がNEV、トップ5ではNEVが全車種を席巻しています。

1位からテスラモデルY、Galaxy Xingyuan、BYD Qin Plus、BYD Qin L、BYD Seagull、BYD Song Plus、Hong Guang Mini EV、フォルクスワーゲン・ラヴィダ、日産シルフィ、シャオミSU7がトップ10にランクイン。繰り返しになりますが、これはEVランキングではなく内燃機関車を全て含めた乗用車小売台数ランキングであり、中国で人気の車が軒並みNEVである様子が見て取れます。

新陳代謝が激しいBEV販売競争

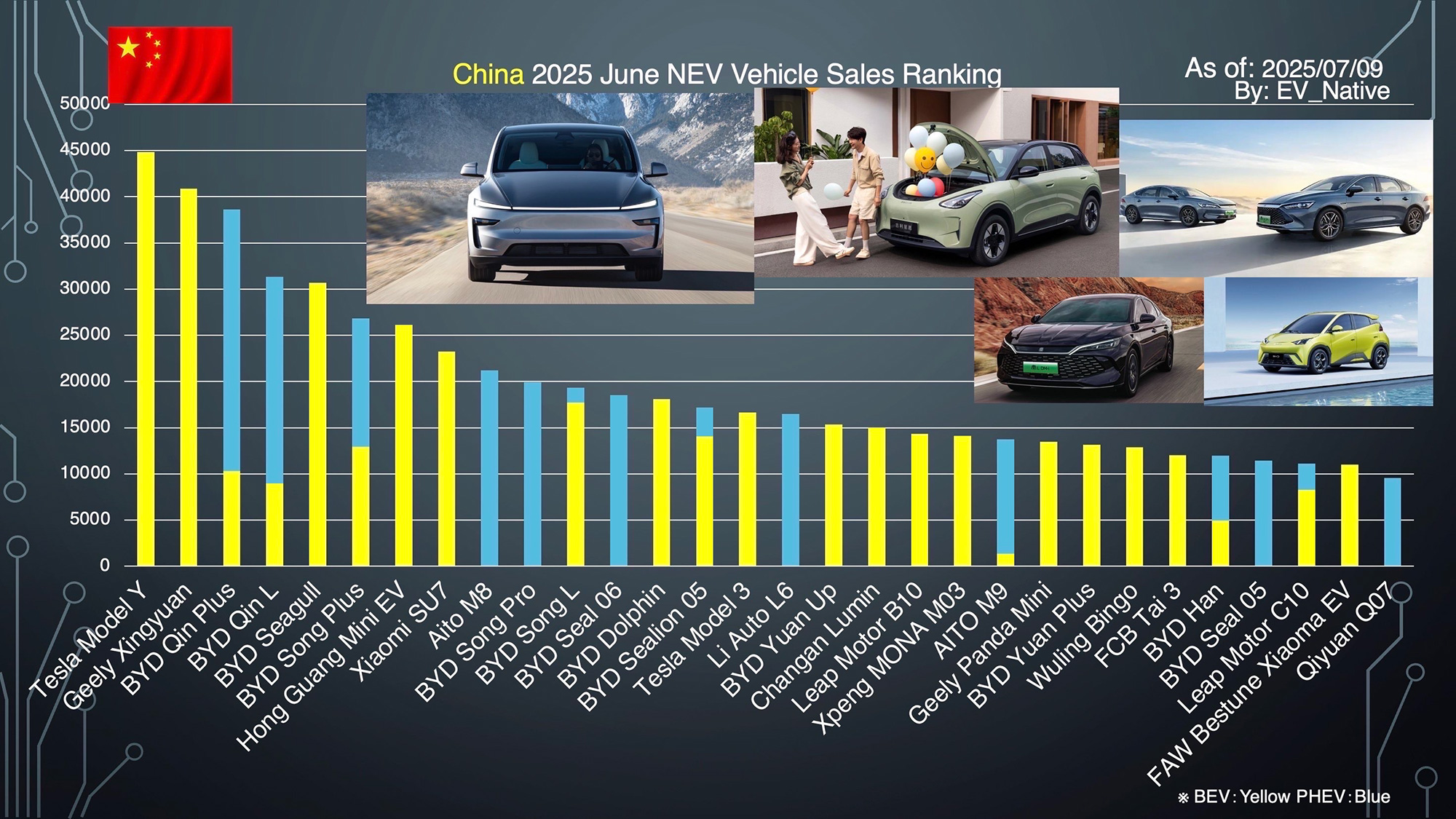

次にNEVに絞った販売ランキングトップ30です。黄色がBEV、水色がPHEVを示しています。ここで注目するべきは、トップ30のうち海外メーカー勢はテスラモデルYとモデル3の2車種しかランクインできず、残りは全て中国勢が席巻しているという点でしょう。NEVを買うなら中国製だと、すでに広く認知されているのです。

またトップ30のうち、BYDが14車種を席巻している点も注目です。さらに高級セグメントのファーウェイAITOのM8とM9が揃ってランクインしている点も見逃せません。特にM8はNEV全体でも9位、先ほどの全車種ランキングでも13位と大躍進しています。3列シートを搭載した大型EREVのM8は日本円で700万円以上という高級車であることを踏まえるとスマッシュヒットと言えます。M9はさらに大きく1000万円級の高級車であり、高級EVとしてファーウェイの存在感が急速に増しています。

BEVに絞った販売ランキングトップ30も確認しましょう。ここで注目するべきは新型車が次々と上位にランクインしているという点です。発売年月を一覧できる表にしてみます。

| ランク | 車名 | 発売年月 |

|---|---|---|

| 1位 | テスラモデルY | 2025年1月 |

| 2位 | Galaxy Xingyuan | 2024年10月 |

| 5位 | シャオミSU7 | 2024年3月 |

| 10位 | Leapmotor B10 | 2025年4月 |

| 11位 | Xpeng Mona M03 | 2024年8月 |

| 12位 | BYD SEALION 05 EV | 2025年3月 |

| 17位 | Fang Cheng Bao Tai 3 | 2025年4月 |

| 20位 | BYD Qin L EV | 2025年3月 |

| 25位 | Xpeng P7+ | 2024年11月 |

| 26位 | Onvo L60 | 2024年9月 |

| 28位 | 日産N7 | 2025年4月 |

| 30位 | トヨタbZ3X | 2025年3月 |

最新モデルが人気車種として上位に居並ぶことが示す新陳代謝こそが中国市場の競争の激しさを物語っていると感じます。ちなみにトップ20のうち9車種をBYDが席巻しています。これまでBYDはBEVという観点でラインナップが比較的手薄だったものの、いよいよBEVでも着々とシェアを伸ばしている様子が見て取れます。

12位のBYD Sealion 05 EVは6月単体で1.4万台強を販売。全長4520mm、全幅1860mmとコンパクトながらフランク容量も110Lを確保するなど空間効率の最大化を実現。航続距離は最長520km (CLTC基準)。急速充電も156kWに対応するなどEV性能を強化。11.78万元(約243万円)からとコスト競争力が高く、海外展開にも期待が集まります。

そして、この人気BEVランキングに日本勢がランクインし始めているという点が極めて重要です。30位に滑り込んだのがトヨタbZ3Xです。さらに日産N7は28位と、日本勢だけでなく、全合弁ブランドトップのBEV販売台数を達成しました。下半期にかけて販売規模を死守できるのかには大いに期待可能でしょう。

このグラフは2025年上半期累計のBEVトップ30を示したものです。トップからGalaxy Xingyuan、BYD Seagull、Hong Guang Mini EV、テスラモデルY、シャオミSU7がトップ5にランクインしています。

個人的に注目しているのが、2024年シーズンの王者だったモデルYが3位に甘んじているという点です。確かにモデルYは3月から新型モデル(いわゆるジュニパー)の納車がスタートしているものの、問題はQ2における販売台数が前年比ー16.6%と減少している点でしょう。モデルチェンジ直後でも販売が思ったほど伸びていないのです。

日本勢のBEV販売動向は?

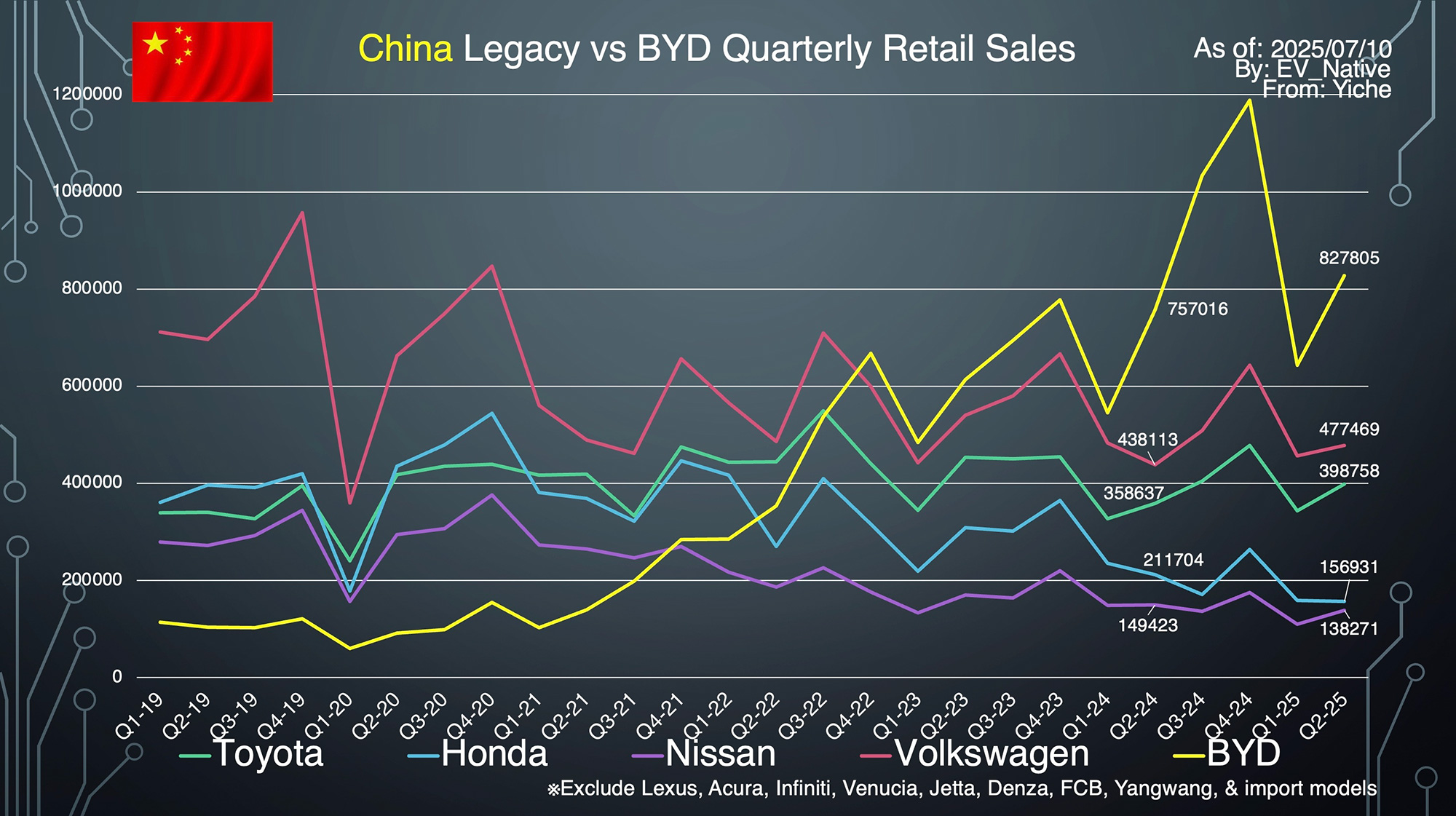

次に注目したいのが日本メーカー勢のBEV販売動向です。その前に日本勢とBYDの四半期別販売台数の変遷を示したグラフを確認しましょう。トヨタだけが前年比で+11.2%と、販売台数を増加させることに成功していますが、日産は前年比―7.5%、ホンダは前年比ー25.9%という大幅な落ち込みとなりました。

またBYD(BYDブランド単体。Denzaなど高級ブランドは含めず)は前年比+9.4%と、国内では販売台数の伸びが鈍化しているようにも見えます。実はBYDは5月中に多くのモデルで大幅値下げキャンペーンを実施しており、6月単体の販売台数では前年比+20.6%と盛り返しています。下半期以降にBYDが国内でどれだけ販売台数を伸ばせるのかは要注目でしょう。

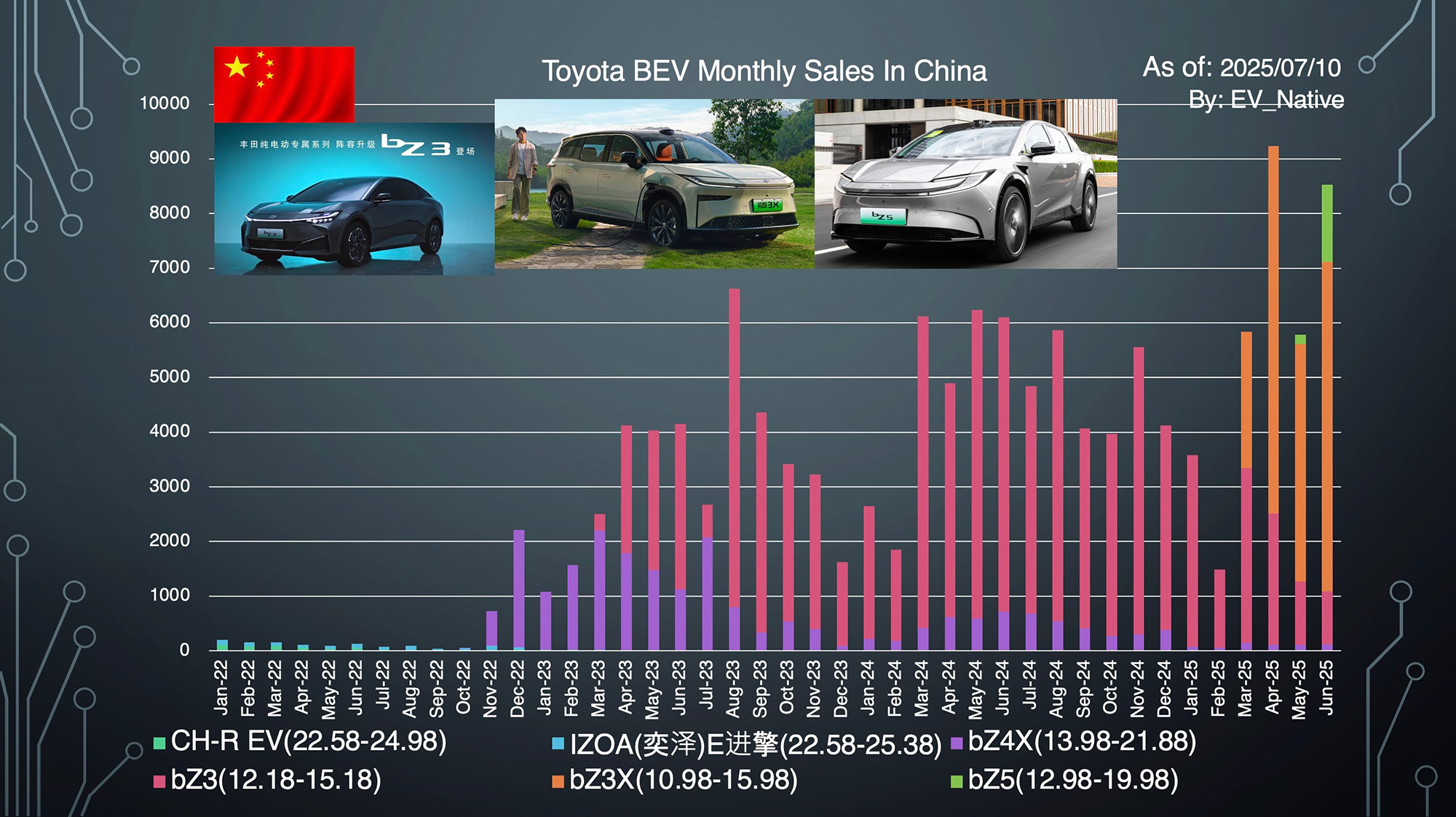

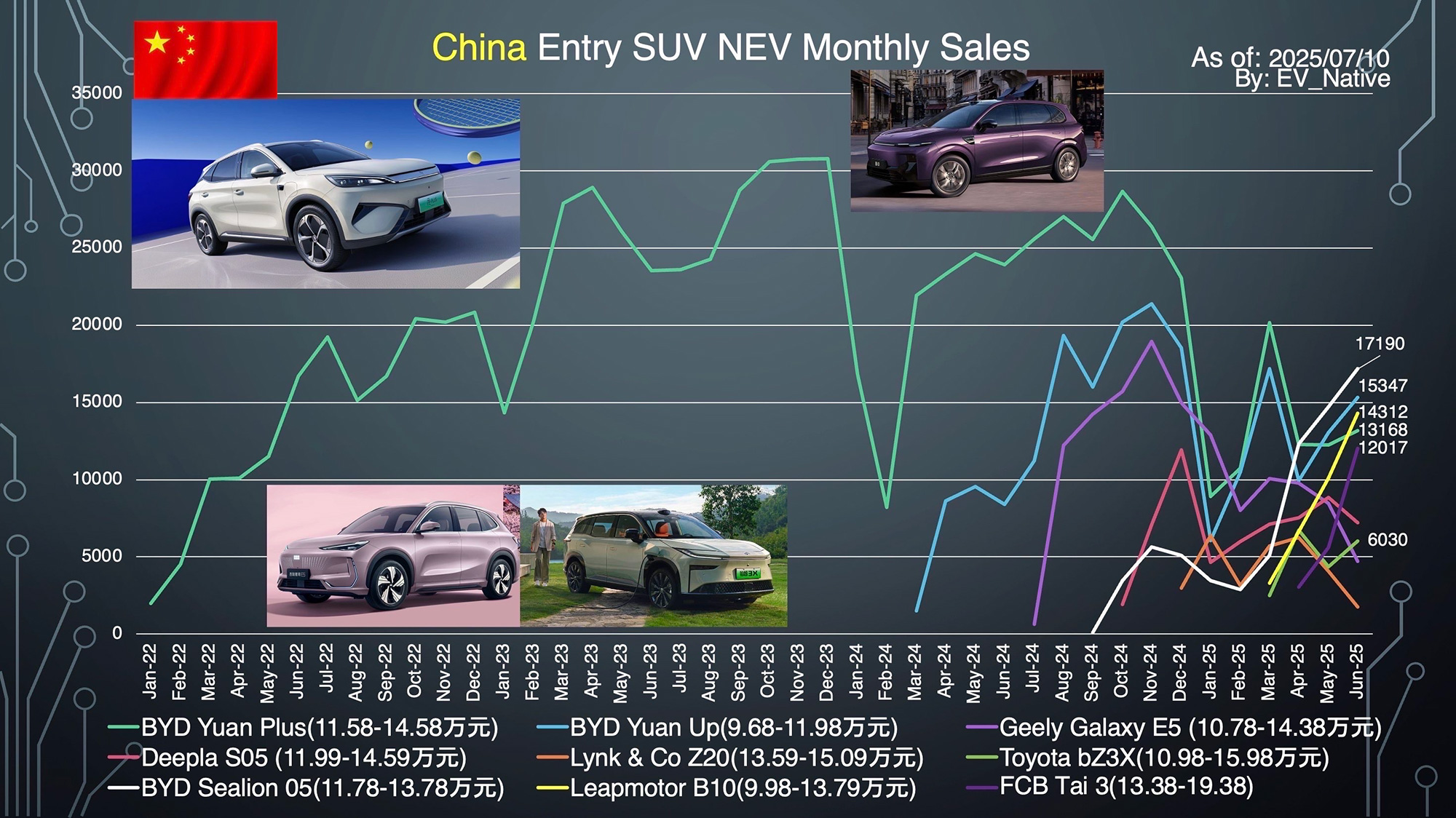

では、日本勢のBEV動向を具体的に確認していきます。まずトヨタはbZ3が975台と失速するものの、最新のbZ3Xは6030台を販売することに成功。bZ3Xの月間生産能力は5000台であることから、この月間5000台をどれほど持続できるのかに注目です。ただし気になるのがbZ3Xの該当するコンパクトSUVセグメントの競争激化です。実際、Deepal S05、BYD Yuan PlusとSealion 05、Galaxy E5、そしてLeapmotor B10という競合EVたちは、bZ3Xを上回る販売台数を継続的に達成しています。

bZ3Xの競合となるエントリーグレードSUVの販売台数推移です。2025年3月に発売されたB10は6月に月間1.4万台を達成。BYDはSealion 05だけで1.7万台、兄弟車であるYuan Plusも1.3万台、さらに一回りコンパクトなYuan Upも1.5万台です。やはり大衆セグメントではBYDの強さが際立ちます。また、6月に投入されたbZ5は1409台と、bZ3Xと比較すると初動は思ったほど伸びていません。

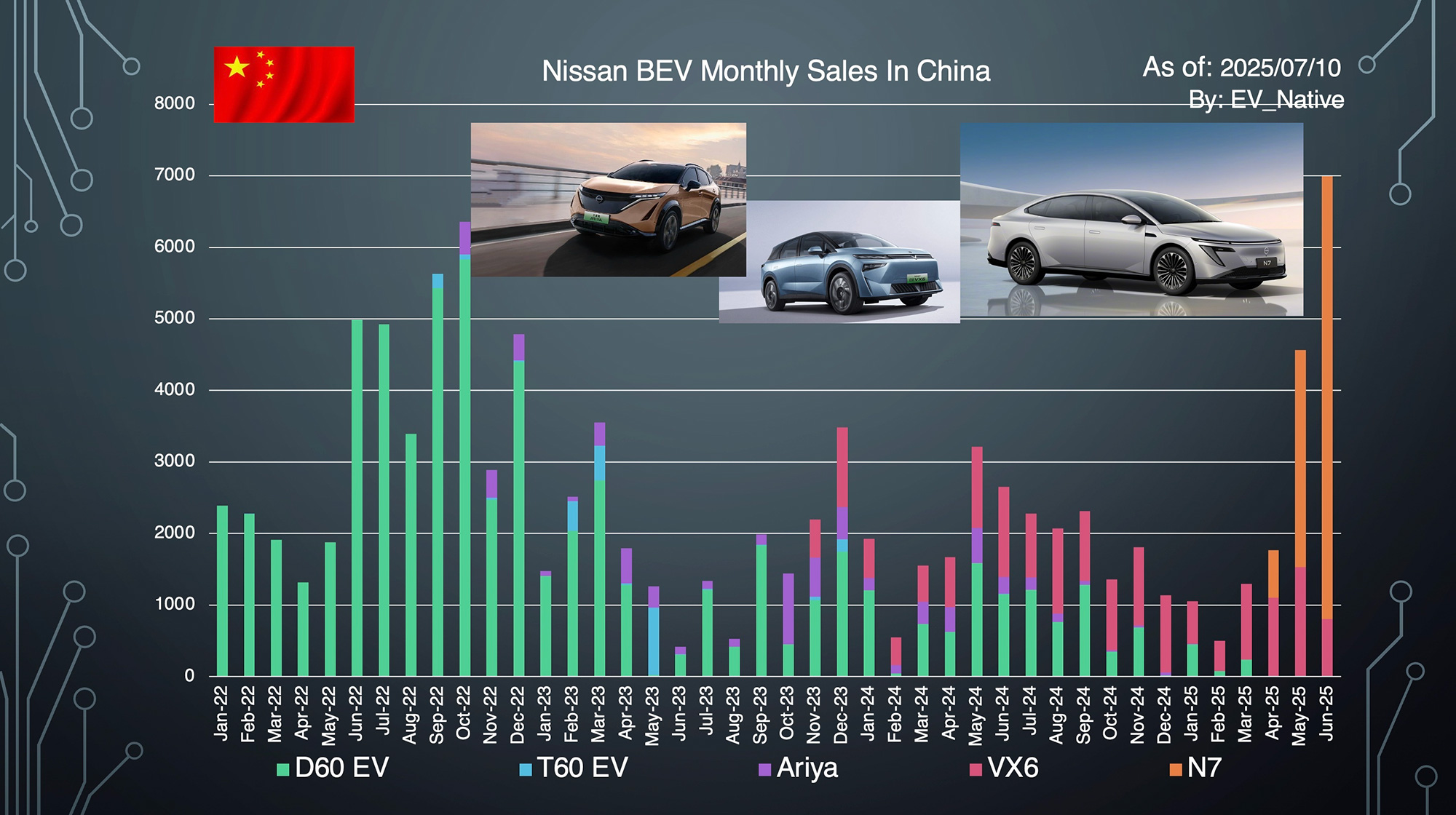

次に日産の販売動向です。6月、アリアの販売台数は0台でしたが、最新のN7は6189台と急拡大しています。N7は5月中旬に納車がスタートし、月間生産能力は5000台。需要の高さから、すでに日産はN7の生産ラインをダブルシフト制にして、N7の生産能力を高めようとしています。また、当初の計画ではN7には2025年後半にEREVが追加設定される予定であり、さらなる販売規模拡大にも期待可能でしょう。

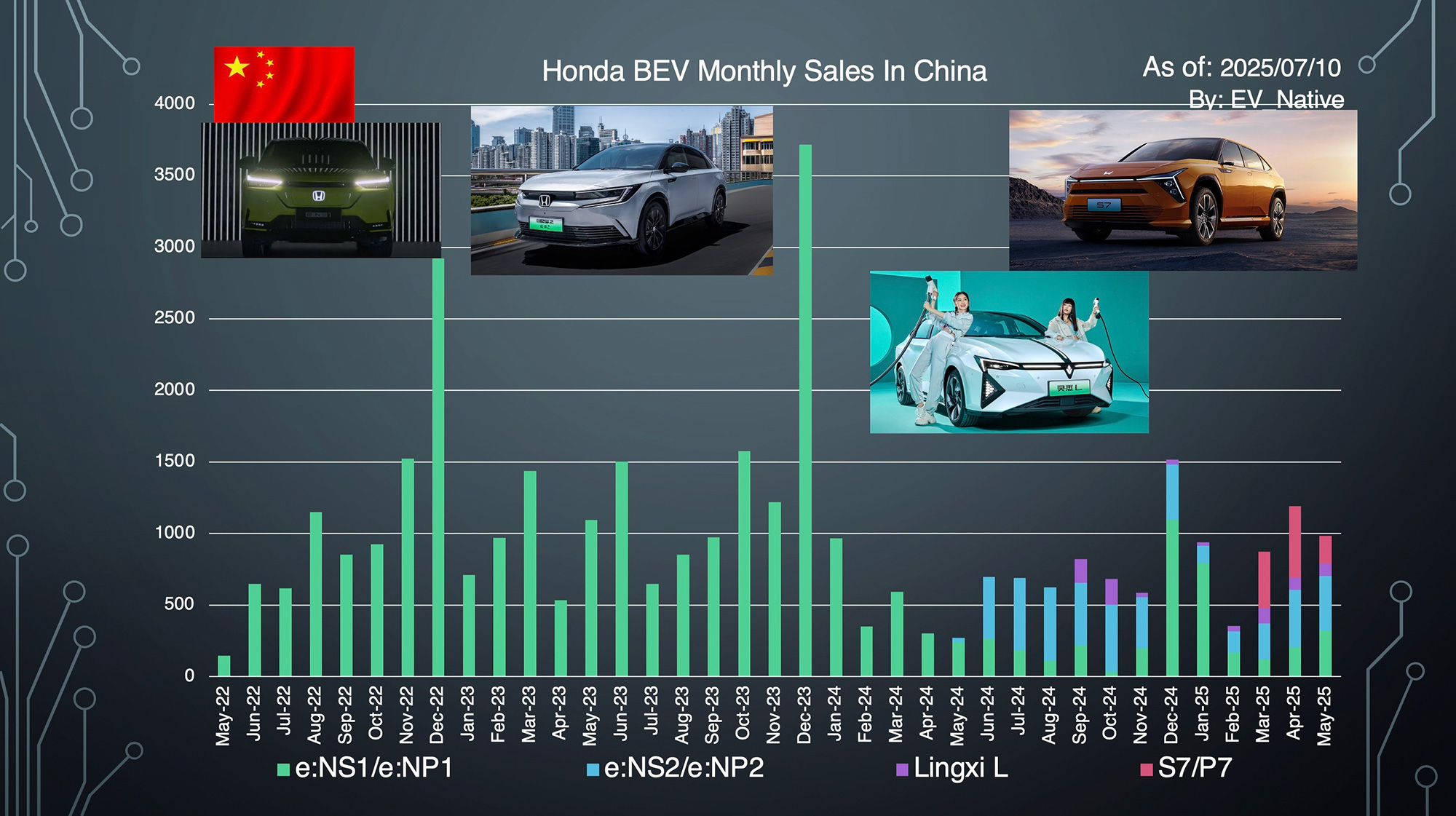

そして最後に、ホンダの販売動向を確認します。

箇条書きで車種別台数を紹介します。

●eNシリーズ第一弾(e:NS1/e:NP1)の2車種合計:93台

●eNシリーズ第二弾(e:NS2/e:NP2)の2車種合計:274台

●大衆セダンのLingxi L:194台

●3月から発売スタートしたS7:54台

●4月から発売スタートしたP7:166台

とくにS7は以前の記事でも懸念した通り、全く販売台数を伸ばすことができていません。実はS7は後発の兄弟車であるP7と同じく19.99万元で発売するために、発売開始1ヶ月の段階で、日本円で120万円の大幅値下げを実施しています。ところが値下げ後もS7の販売台数は全く伸びませんでした。まさに以前の記事内で私が指摘していた通り、一度不誠実な値段で発売すれば信頼が落ち、その後に値下げをしたところでユーザーが戻ってこないのです。

日本の主要メディアではホンダの中国EV販売が全く上手くいっていない点を指摘する声が少ないですが、このEV販売の失速がトヨタや日産と比べて販売台数減少に歯止めがかからない大きな要因となっているように見えます。三部社長率いるホンダの執行部は、ここでEV販売をはじめとする中国事業全体のビジネスを再度抜本的に見直すことが急務だと思います。

多彩なBEVが鎬を削る中国市場

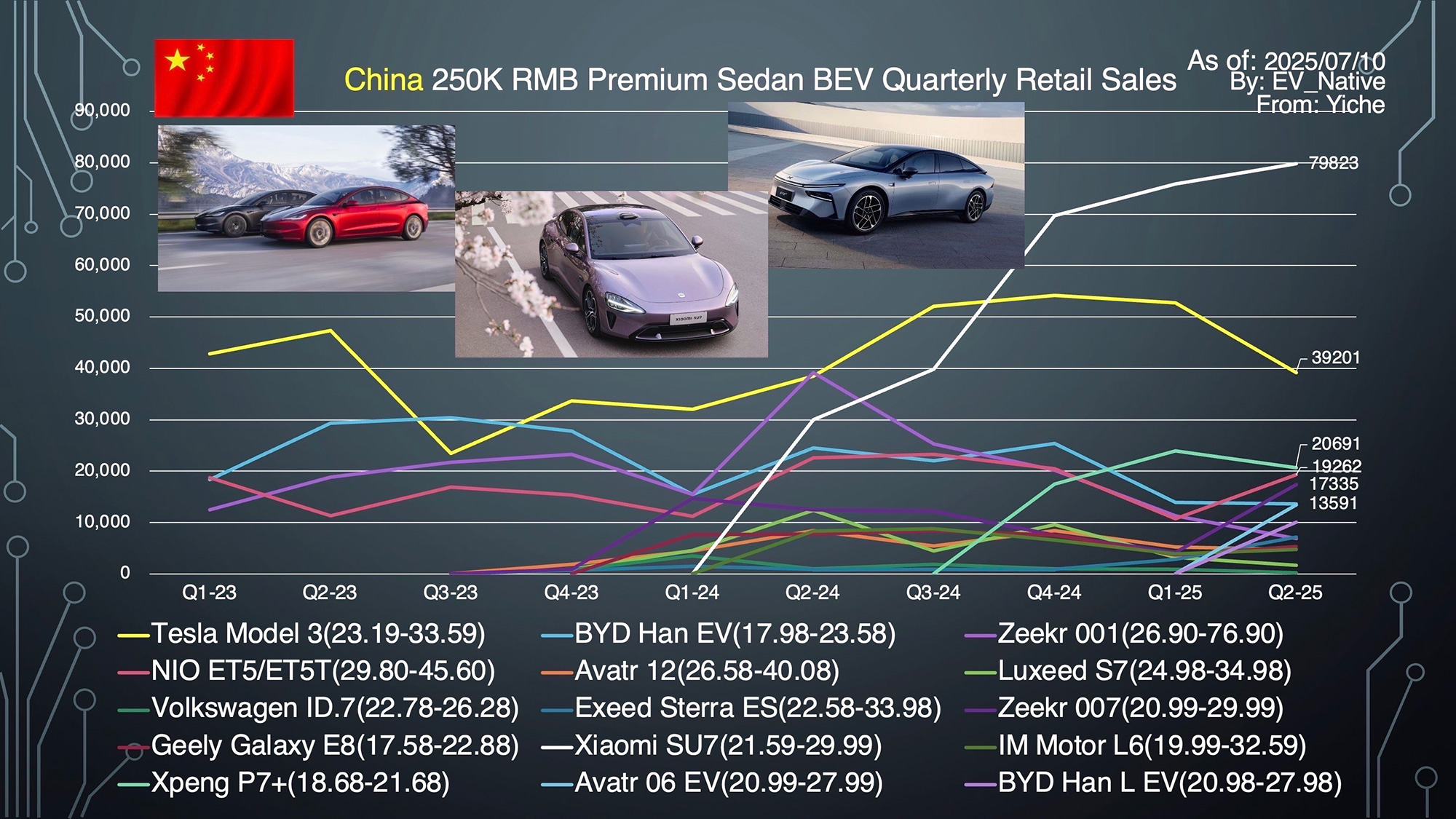

続いて、2025年下半期以降注目すべきセグメントをいくつか取り上げたいと思います。まずプレミアムセダンセグメントについて、これまではテスラモデル3一強だったものの、シャオミSU7がモデル3越えを達成。Q2単体では、モデル3が約3.9万台を販売した一方、SU7は8万台弱とダブルスコアをつけて圧倒しています。またXpeng P7+もQ2で2万台を販売し、NIO ET5、Zeekr 007とともに3番手争いを演じています。

ただし昨年のモデル3はモデルチェンジ(いわゆるハイランド)によって販売台数を伸ばしており、2025年も同様の販売規模を維持できるのかに注目が集まるでしょう。

そして、プレミアムセダンと同様にテスラ時代の終焉の可能性が出てきているのがプレミアムSUVセグメントです。現時点ではモデルY一強なものの、大本命EVであるシャオミYU7が正式発売されました(関連記事)。6月は2234台が発売されています。

シャオミは7月中に年産30万台級の第二工場の生産がスタートすることで、下半期にどれほど販売台数を伸ばせるのか。サプライヤー周りの販売計画情報を見る限り、月間3万台の生産を見込んでいるようです。2026年全体で、モデルYとYU7のどちらが販売台数対決に勝利するのかは、中国市場における最大の注目動向と言えるでしょう。

大型SUVセグメントも激戦区

最後にどうしても取り上げたいのが大型SUVセグメントです。先ほど触れたファーウェイAITO M8とM9の大躍進に合わせて、現在中国勢が3列シートを搭載する大型SUVセグメントにEVを投入しています。私が2026年前半ごろまでに投入予定の主要車種をざっとまとめても20車種は存在するほどにレッドオーシャンと化しています。

この中でも重要なのがモデルY L(表4段目左)です。モデルYをベースにしてホイールベースを引き伸ばすことで3列シートを追加して6人乗り仕様を実現し、この秋に発売予定です。

これまでテスラは先駆者として市場を形成する立場でしたが、モデルY Lは後発という立場となります。果たしてレッドオーシャンと化す大型SUVセグメントで、後発でもテスラのブランド力が勝るのか。それとも豪華装備内容を実現するファーウェイやZeekr(ジーリーの高級ブランド)、Denza(BYDの高級ブランド)などがテスラに待ったをかけるのか。この大型SUVセグメントの販売動向には目が離せません。

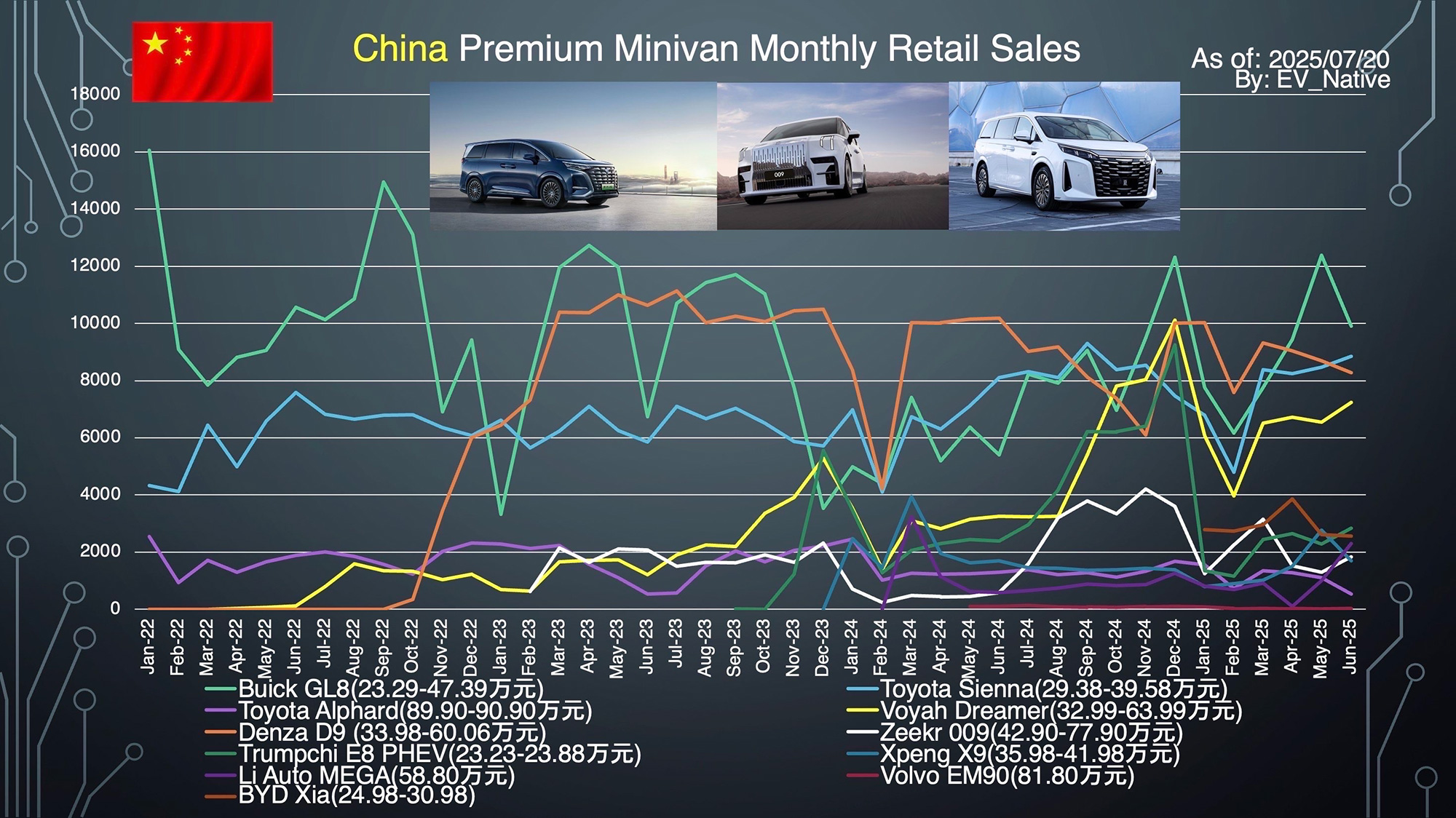

また、今回は詳細に取り上げませんが、ミニバンセグメントでもEVシフトの波が襲っています。とくにこれまで高級ミニバンの王者だったトヨタアルファードは25年上半期合計で6535台と前年比-23%の大幅減少と落ち込んでいます。Denza D9やZeekr 009、Li Auto MEGAなどの高級ミニバンEVの台頭によって競争力が低下している可能性が高いです。

2025年上半期の中国EV販売動向をさまざまな切り口から分析していきました。すでに新車販売の2台に1台以上がNEV、3台に1台近くがBEVに置き換わっています。とくにSU7とYU7というシャオミの勢いの加速、BYDとジーリーによる大衆EVのシェア拡大、ファーウェイやプレミアムブランドの新型EREVの投入ラッシュなどによって、2025年下半期はNEVがどこまでプレゼンスを拡大するのか。BEVシェア率35%、NEVシェア率60%の達成に期待できるでしょう。

そしてその中で、トヨタbZ3X、bZ5、日産N7という新型EVを投入した日本勢がどこまで反転攻勢を仕掛けることができるのか。世界最大のEV市場である中国市場の動向は定点観測を続けていきたいと思います。

文/高橋 優(EVネイティブ※YouTubeチャンネル)

コメント