いすゞ自動車が日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員を対象とした「商用車説明会」を開催。同協会会員である筆者はこの説明会に参加しました。説明会ではさまざまな内容のプログラムが行われましたが、EV商用車に関係する内容を中心に紹介します。

用途に合わせて22kWhのモジュール電池を複数個搭載

日本における商用車のEVシフトはどのような現状なのでしょう。2025年7月、いすゞ自動車が日本自動車ジャーナリスト協会(AJAJ)会員を対象に開催した「商用車説明会」から、EVに関するポイントをレポートします。

最初に紹介するのはEVトラックの「エルフEV」です。エルフEVはディーゼルエンジンのエルフと基本的に同様のフレームを使って作られたEVトラックです。トラックは荷台部分にさまざまな架装を施して使います。従来のディーゼルエンジン車と荷台部分が異なると、荷台の架装設計をやり直す必要が生じ、使い勝手が悪くなってしまうため、できる限りディーゼルエンジン車と同じ仕様としています。

エルフEVのバッテリーは1個あたり22kWhのモジュラー電池を使っていて、用途に合わせた個数を搭載します。普通免許で運転できる(現在の新規取得の場合)エルフ・ミオEVは2個搭載し44kWh、エルフEVの場合は2個〜5個の仕様となっています。

モーターのスペックは、エルフ・ミオが90kW/370Nm、エルフが110kW/370Nmまたは150kW/370Nmです。日本国内の仕様はここまでですが、北米仕様にはもう少し大きなモデルもあります。北米モデルに搭載されるバッテリーは3個、5個、7個、9個のバリエーションとなっています。

エルフEVにテストコースで試乗

今回は66kWh、110kW/370Nm仕様のエルフEVにテストコースで試乗しました。運転席に乗り込んだ雰囲気はディーゼルトラックと大きな違いはなく、ごくごく普通のトラックの運転席です。

乗用EVの場合はEVらしさを強調するディスプレイなどが採用されていることが多いですが、トラックの場合はまったく逆で、従来のディーゼルモデルにできる限り近づける設計をするそうです。これは荷台の設計思想と同じで、ドライバーがディーゼルトラックから乗り換えても違和感なく運転できることを目指しているからです。

発進加速はじつにスムーズでトルク変動も少なく快適です。トラックの場合、発進加速などでガタついたりすると搭載している荷物を破損する恐れがあります。そうした意味でもEVはトラックに適したパワーユニットと言えるでしょう。

ワイパーなどを操作するコンビネーションスイッチ(レバー)で回生ブレーキの強さを調整可能。

回生ブレーキの強弱はステアリングコラム左側にあるレバーで行います。じつはディーゼル車の場合、ここに排気ブレーキを作動させるレバーがあります。排気ブレーキというのはエンジンの排気側にバルブを設けて、そのバルブを閉じることでエンジンブレーキが強く効くようにする装置で、トラックドライバーはフットブレーキとともに左手でレバーを操作して排気ブレーキを効かせて制動しています。つまりエルフEVではディーゼルトラックの排気ブレーキのような感覚で回生ブレーキが使えるようになっているのです。

コーナリングやスラロームも試しましたがここはやはり重心の低いEVのよさが出ていました。トラックなので急激なコーナーリングやスラロームなどは試していませんが、必要にして十分な性能と安定感を示してくれます。

トラックはさまざまな用途で使われていますが、ルート配送など毎日の走行距離が決まっているケースが多くあります。そうした使用方法の場合は使うエネルギー量も一定となるので、EVトラックは使いやすい存在でしょう。また深夜や早朝の配送が行われるコンビニなどでは、エンジンの騒音(とくに始動時)や排ガスが嫌われるため、EVトラックの優位性が高くなります。

EVバスのエルガEVは242kWhのバッテリーを搭載

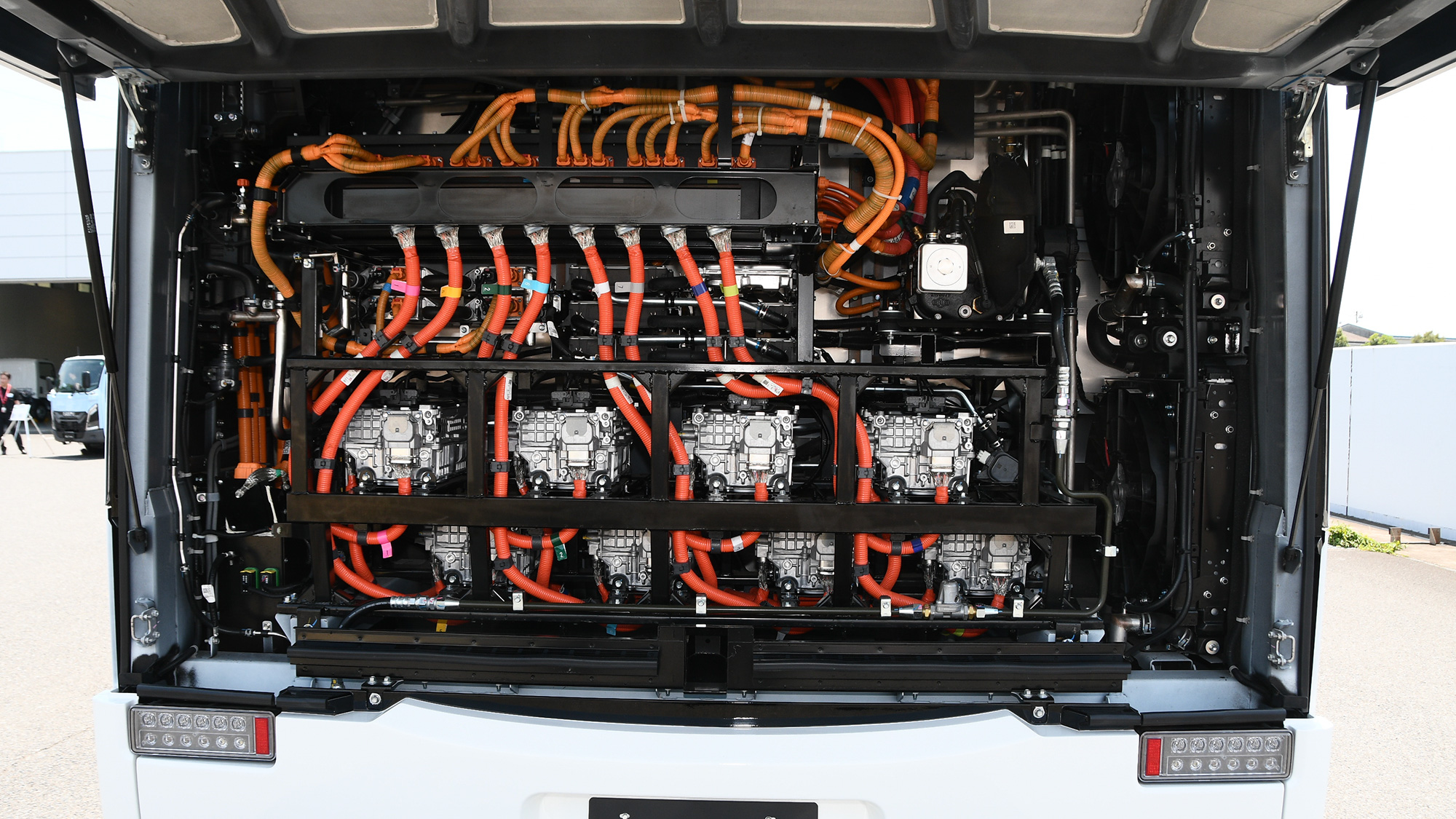

次に紹介するのはEVバスのエルガEVです。エルガEVは試乗できず、展示車両を見るだけだったのですが、車体後部のシステムがなかなか興味深いものでした。

エルガEVのバッテリーは22kWhのバッテリーを11個搭載し、242kWhの容量となっています。11個のバッテリーのうち7個はフロントセクションの屋根裏、4個はリヤセクションの床下に収められます。バッテリーは水冷式の温度管理システムが組み込まれ緻密に温度管理を行っています。なおこの温度管理システムは前後別系統で運用されています。

車体後部、通常のバスならディーゼルエンジンが搭載されているところには、電気関連のパーツがぎっしりと詰まっていました。並んで搭載されているのは昇圧用のDC-DCコンバーターで、350Vの直流電流を800Vまで昇圧しています。800Vに昇圧された電気はDC-DCコンバーターの奥に配置されたインバーターを通して左右のインアクスルモーターに送られ後輪を駆動します。インアクスルモーターはZF製で、片側で125kW/480Nmのスペックを持ち、ディスクブレーキなどと一体化された構造を採っています。

バッテリーの充電はCHAdeMOによる急速充電のみです。普通充電口がないかたずねたところ、バッテリー容量が240kWhと大きいため普通充電では時間が掛かりすぎてしまうとのこと。エルガEVは最大50kWの急速充電に対応しており、240kWhをゼロからフル充電すると約5時間かかります。6kW充電だと40時間ですから現実的ではないことがわかります。なお、V2Lに対応しており、CHAdeMO充電口からAC100Vを給電することが可能で、災害時などには電源車として使えるようになっています。

バッテリー配置の工夫、インアクスルモーターの採用などによって、車室内は完全にフラットな形状となっていてバリアフリー性能も十分に確保されています。運転席まわりではD、N、Rの3ポジションしかないボタン式ドライブセレクターが特徴的です。乗用車やトラックの場合はボタンだと切り返しに手間が掛かりますが、路線バスは駐車場以外で切り返しを行うことは少ないので、この方式でいいのでしょう。

新型の自動運転トラック

最後に紹介するのは大型トラックのギガです。ギガはディーゼルトラックですが、紹介するのは自動運転の実験用に開発されたモデルで、初公開されたものです。いすゞは以前からギガを使って自動運転レベル4の実験に参加していますが、このモデルは新たに採用される新型となっていて、LiDAR×6、レーダー×8、カメラ×7のセンサーを搭載。前方200m以上、360°周辺半径120m以上検知可能となっています。

なかでも興味深かったのがナンバープレートの位置を変更してまでフロントバンパーのセンターにセンサーを装備したこと。 少し考えればわかることですが、フロントバンパーの中央はセンサーにとって特等席。ここにセンサーを付ければ精度も効率も上がるというわけです。自動運転が導入されるようになると、乗用車でもナンバープレートの位置にセンサーが取り付けられるようになって、クルマのデザインが大きく変わるかもしれません。

実証実験は新東名高速道路の駿河湾沼津サービスエリアから浜松サービスエリア間の第一通行帯を使って平日の22時〜翌5時まで行われています。一般車もこの時間帯に第一通行帯を走行することは可能ですが、自動運転実証実験を妨げないように要請されています。

【関連記事】

新東名で「レベル4」自動運転トラックの実証実験開始/夜間の左車線が優先レーンに(2025年3月12日)

取材・文/諸星 陽一

コメント