自動車の脱炭素化を進めるのは電気自動車だけが唯一の方法ではありません。マツダがジャーナリストなどを対象に「次世代バイオディーゼル体験・意見交換会」を開催しました。自動車ジャーナリスト、諸星陽一氏のレポートです。

※冒頭写真は体験会説明資料から引用。

バイオディーゼル燃料への積極的な取り組み

現在、マツダのカーラインアップからMX-30のBEVモデルがカタログ落ちしてしまっていますが、ロータリーエンジンを使ったレンジエクステンダーEVは存続。そのほかにも内燃機関のみで走るモデルも用意されています。そして、内燃機関におけるカーボンニュートラル化を進めるために、マツダはバイオディーゼル燃料にも積極的に取り組んでいます。

企業は二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの排出について厳格に情報開示することが求められています。世界的にはScopeという基準で算出され、クラスが上がるごとに徐々に厳しくなり、Scope3レベルの情報開示とその低減が求められるようになってきました。

Scopeの区分を紹介すると、Scope1では事業者自らによる温室効果ガスの直接排出、Scope2では1にプラスして他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出、Scope3では1と2に加えそれ以外の間接排出を含んだ量とされています。3の間接排出には「販売した製品の使用」が含まれていて、クルマの場合はとくに「販売した製品の使用」時における温室効果ガス排出量が多くなっています。

クルマを製造し、使用し、廃棄するまでのライフサイクルでの温室効果ガス排出量(LCA=ライフサイクルアセスメント)はそのクルマの種類はもちろん使用するエネルギーによっても異なってきます。一般的にBEVは製造時の温室効果ガス排出量が多く使用時は少ない、ICE車は使用時の温室効果ガス排出量は多いが製造時はBEVより少ない……といわれます。このため、ICE車では燃費向上がLCA向上に大きな効果があります。

各自動車メーカーはさまざまなアプローチでLCA向上に取り組んでいますが、燃料のCN(カーボンニュートラル)化もその選択肢の1つです。100%CN燃料を使えば、使用時の排出はありますが、原料の植物などが生育時に吸収した二酸化炭素と相殺されて実質ゼロです。冒頭で紹介したようにマツダはバイオディーゼル燃料に積極的です。2021年11月には、バイオディーゼル燃料を使用する車両でのスーパー耐久レースに参戦。現在まで続いています。

ユーグレナのバイオディーゼルについて

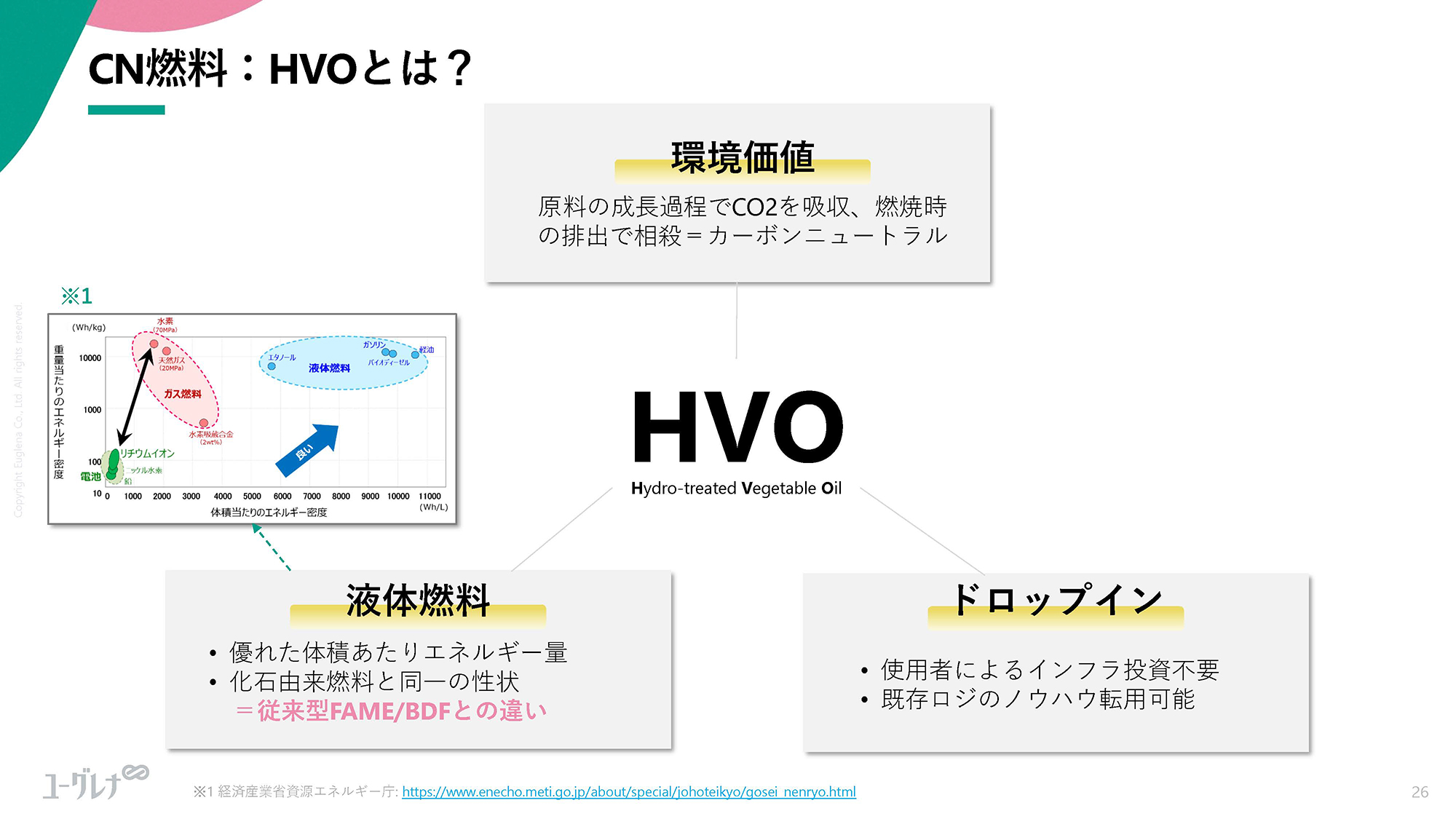

バイオディーゼル燃料についてはマツダが製造しているのではなく、ユーグレナという企業が製造しています。ユーグレナのバイオディーゼル燃料はHVOと呼ばれるタイプです。バイオディーゼル燃料にはこのHVOだけでなくFAMEと呼ばれるものもあります。FAMEは廃食油や植物油、動物性脂肪を原料にメタノールと触媒物質を反応させて製造します。一方HVOの原料は同じように廃食油や植物油、動物性脂肪ですが、水素化処理という工程を経て酸素のない組成としています。

従来型バイオディーゼル燃料であるFAMEは軽油に比べて発熱量が低いため代替燃料として使用すると出力が低下しますが、HVOは軽油と同等の発熱量があるため出力低下はありません。またFAMEはゴムや樹脂材料の腐食をまねく恐れがあるほかFAMEそのものが酸化しやすいという欠点もありますがHVOではそれらの心配もありません。

HVOの場合はディーゼル燃料としての性能を示すセタン価が軽油より高いので、エンジンの性能を向上できます。欠点は潤滑性の低さです、ディーゼルエンジンは噴射ポンプの潤滑を燃料に頼るので、燃料そのものの潤滑性が低いとポンプの焼き付きを起こしてしまいます。しかし、添加剤を利用することで完全に克服できるとのことです。

ミドリムシから「藻油」の抽出を目指す

ユーグレナのHVOはミドリムシを原料とすることを目指しています。ミドリムシは田んぼや湖、沼などに普通に生息している微生物で、葉緑体を持ち光合成しますがべん毛を使って自ら移動ができるなど、植物と動物の両方の特徴を持っています。一口にミドリムシといっても何百種類もあり、ユーグレナでは体の50%が油分で構成されるミドリムシをユーグレナグラシレスと名付け培養しています。なかには油分が5%しかないミドリムシも存在しているそうです。

ミドリムシは光合成によって増えます。しかし、効率はあまりよくなく、10万トンの燃料を作るためには山手線と同じサイズのプールが必要になってしまうとのこと。ここまでくるとミドリムシ培養用のプールを作ること自体が環境破壊になってしまいます。そこで、ユーグレナではタンクでの培養に変更。ミドリムシは光合成だけでなく、グルコースを利用しての培養が可能なのだそうです。

グルコース、つまり糖質は砂糖として購入できますが、砂糖の製造時には二酸化炭素を排出しているので砂糖を購入しての培養ではCN燃料になりません。そこでユーグレナが目を付けたのがパームヤシの古木。パーム油を採取するためのパームヤシは、約20年で役目を終え伐採されるのですが、その古木からグルコースを作り出そうとしています。そのため、ユーグレナはパーム油の一大産地であるマレーシアにミドリムシ工場を建設しています。

日本の法規に合わせた混合燃料「サステオ」を開発

ただ、現状ではまだミドリムシからのCN燃料製造はコスト的にも厳しい部分もあるため、パームヤシの絞りカスやパーム油製造時の廃棄物などを利用してHVOを製造しています。

HVOはディーゼル燃料として十分な性能を持っていますが、日本では法規の関係でそのまま使えず、軽油49%:HVO51%の割合で混合する必要があります。ユーグレナではこの混合燃料を「サステオ」と名付けて販売しています。従来のディーゼル車にサステオを給油して使用することで、改正省エネ法の中期計画書において「非化石エネルギー自動車」として報告することが可能で、クルマを使用する企業にはメリットがあります。

燃料運搬会社とも連携

ユーグレナは「サステオ」の普及を進めたいところですが、デリバリーの問題があります。既存のガソリンスタンドなどで、サステオを扱うために地下タンクやポンプを新設するのは現実的ではありません。そこで採られているのが小口配送という手段です。

ソーラーパネルつきの簡易給油機。

配送を担うのは平野石油という企業。平野石油は事業所や建設現場などに直接燃料を配送する事業を行っていて、サステオも同様の方法で全国に配送可能としています。さらに簡易給油機を作成し、新規顧客は大きな投資をせずにサステオの導入ができるようにしています。簡易給油機にはソーラーパネル付きのものもあり、給油時のエネルギーについてもカーボンニュートラルを実現しています。

三井住友銀行はマツダCX-80とサステオを社用車&燃料として導入開始。サステオの陸海空さまざまなモビリティ91社への試験導入も始まっています。さらに先日は都内のホテルにおいて、企業への説明会を開くなど、積極的に活動しています。

筆者はサステオを給油したCX-60を試乗しましたが、通常のエンジン車と比較してもまったく遜色なく乗ることができました。また、マフラーから出る排ガスも嗅いでみましたが、匂いはほとんどありませんでした。

軽油との51%混合ということは、単純に考えると使用時に約半分のカーボンニュートラルを実現できます。しかし、法規の制約で51%の混合に限られてしまうというのもバカらしい話で、こうした燃料についてはさっさと100%で使えるようにしてもらいたいものだと感じました。

取材・文/諸星 陽一

コメント

コメント一覧 (1件)

参考になるお話をありがとうございます。パームヤシからバイオ燃料を作るということですね?

ユーグレナのプレゼン画像かと思いますが、燃料とリチウムイオン電池を「重量当たりのエネルギー密度」で比較していますね。これはシステムとして比較しないとナンセンスなのではないかと思います。社会一般をミスリードすることにも繋がります。

ネタ元は資源エネルギー庁ですか・・