第21回上海モーターショー(AutoShanghai2025)では、ブース取材だけでなく市内の充電ステーションやロボタクシーなどの状況も取材した。BYDのディーラーでは1000kW出力の超急速充電器の0%から100%までのデモを見ることができた。

※冒頭写真はBYDのコンセプトカー「唐獅子」。

なぜか取材ハードルが上がった上海モーターショー

今年の上海モーターショーは、海外ジャーナリストのプレスパス発行の条件に、J2ビザ(短期取材ビザ)取得が設定され、そもそもの取材ハードルが上がった。中国でジャーナリストビザを取得するには現地外務省の取材許可が必要だ。

筆者の経験では、中国を含む渡航や取材にビザが必要な国でも、一般的な商業イベント、展示会、カンファレンス、学会なら、現地企業や団体(主催者)が発行する招聘状(記名の招待状もしくは相当のレター)があれば短期ビザ、商業ビザは発行されていた。モーターショーでジャーナリストビザを必須としてきたイベントは初めてである。

プレスとしての登録ができなくても、一般公開日にチケットを購入して入場することはできる。この場合、メーカー担当者へのインタビューなどは難しい。どうしようか悩み、あきらめかけていたとき、BYDの1000kW超急速充電器や工場見学ができることになり、急遽渡航することとした。

プレスデーの入場待ち行列。

なお、ビザ発行は間に合わなかったが、日頃の取材でお世話になっている欧州系の出展企業らのサポートのおかげで、2日あるメディアデーのうち1日だけ取材できた。

結果的に現地取材と会場取材の両方ができることになったので、上海市内の充電インフラの状況、BYDの超急速充電器、EVタクシーやロボタクシー、そして会場の様子などをレポートしたい。

BYDの1000kW充電器は「漢(88kWh)」を17分で0-100%充電

BYDが今年の3月に最大1000kW出力の急速充電器を発表した。発表動画で、動画サイトのダウンロードインジケータのようにSOCのグラフィックが増えていくのは見ていたが、実際に車両ディスプレイでそれを目の当たりにすると、やはり印象が強烈だ。

充電デモを披露してくれたのは、上海から200kmほど北上した常州市。BYDの王朝シリーズを扱うディーラーにその充電器は設置されていた。同型の充電器は2口タイプで、全部で4基ほど。1000kWという出力は全体の合計出力だ。ディーラーのキュービクルは1基で、超急速充電器を含めて店舗全体の電力を供給しているそうだ。1000kWの出力を可能にしているのは、大型の定置型蓄電池が併設されているからだ。日本ではパワーエックスが蓄電池方式で150kW級の充電器を各地に展開し始めている。

車両はBYDの「漢」が使われた。搭載バッテリーは88kWh(有効容量:85.4kWh)という仕様だ。0%まで放電した状態からスタートさせた。充電が始まるとSOCのパーセント表示がすぐに動き出し、4、5秒で1%ずつ増えていく。開始3分というところで30%を超え、航続可能距離も100kmを超える。ピークの出力は670kWを記録した。

その後、600kW台と500kW台を前後しながら、4分ほどでSOC 40%に達すると出力は400kW台となり徐々に落ち始める。それでも70%台までは200kW台を維持している。80%を超えたあたりでパーセント表示も動かなくなる印象だが、80%までの所要時間は10分弱(9分台だった)。航続可能距離の表示は480km。最終的に100%までの所要時間は17分ほどだった。

BYDでは1000kW級の充電ステーションを中国全土の4000か所に設置する計画があるという。王朝シリーズを扱う基幹店から導入を進めていく見込みだ。

デモなので他の車両は充電器につながれていない状態で0%スタートという通常ではレアケースというべき条件だったが、前述のように充電器は店舗の電力消費を含めた出力制御を行っている。また40%の時点で400kW台の出力がでているのは特筆すべきだろう。もちろん車両や充電インフラの対応が前提となるが、経路充電で「とりあえずトイレの間だけ充電しておくか」といった運用が現実のものとなってきた。

上海市のEVオーナーの充電事情は?

上海国家展示会地下駐車場の充電設備。

筆者が上海を最後に訪れたのは20年以上前だ。当時はバイクの電動化が始まったころだった。街を走るバイクの40%くらいが電動化されていた(あくまでも印象として)が、半分以上はエンジンスクーターで、騒音と排気ガスがひどく、市内の大気汚染はかなりのものだった。

20年ぶりの上海ではバイクのほぼ100%が電動車となり、自動車も感覚的には半分くらいがNEV(緑ナンバー)だった。統計的にも中国の新車販売では約半分がEV、PHEVとなっており、そのうちEVが約60%という状況だ(関連記事)。

車種はテスラ、BYD、AIONなどが目立つのは最近訪れた深圳などと同様だが、地元上海汽車(SAIC)のRoewe(栄威)のEVもよく見かける。DiDiでライドシェアを選択すると、この車にあたる確率が高かった。

充電インフラはかなり整備が進んでいるといってよい。上海市だけの公共充電器(Charging Point:充電口数)の数は、普通充電と急速充電の合計だが、すでに18万基に上るとみられている(関連情報)。上海市のEV保有台数は128万台を超えるとされているので、単純計算でEV7台に1口の充電器がある計算となる。

これが多いか少ないか議論はあるが、上海市は2022年の段階でCharging PointをEV2台に1基の割合にするという計画を示している。

街中の様子としては、主要幹線道路に沿って建てられている中規模商店街の駐車場にも5~10の充電器が設置されている。急速充電(DC)と普通充電(AC)の割合は1:3ないし4といったところだ。また、大規模なショッピングモールにいけば、複数の充電プロバイダーの充電器が10基、20基という単位で設置されている。駐車場ごとの枠数の比率でいくとおよそ1割が充電可能なEV専用枠になっている。出力は普通充電で6~9kWのものが多い。急速充電は50~150kW程度のものが確認できた。

上海国家展示会地下駐車場の普通充電器群。

上海モーターショーの会場となった上海国家展示場の地下駐車場も同様の比率で急速充電器および普通充電器が設置されていた。地下駐車場は展示場建屋の区画に合わせてAからHまであるが、区画ごとに急速充電器が4~6口。普通充電器が40~60といったところだ。なお、すべてをつぶさにカウントしたわけではないので、区画ごとの違いはあるかもしれない。

気になる住宅の充電事情だが、現地の人に聞いたところ、主だった新築高層マンション(コンドミニアム型のレジデンス)の地下駐車場には住民用の充電器が設置されているという。

日本では、EV運用の前提として戸建てで自宅基礎充電ができることがひとつのポイントだとされる。しかし、中国の場合、充電ポイント一か所、一店舗に1基、2基といった設置はまれで、普通充電・急速充電含めて5~10という複数(口)設置が基本となっている。戸建てより集合住宅が多い中国都市部でも、公共充電器が便利に使えるようになっている。

安亭エリアはOEMの拠点が集中する先進タウン

上海国際サーキットの南西に位置する安亭周辺は、上海汽車を筆頭とする中国OEMの拠点、R&D施設などが集中している。市内のロボタクシー事業の実験などもこのエリアでよく行われている。

安亭地区の公共充電ステーション。

実証実験ながら、DiDiやPony.aiは、実際に料金を設定したサービスとしてロボタクシーの営業運行を行っている。アプリはアプリストアでダウンロードできるし、WeChatのアプリ、アカウントがあればだれでもロボタクシーを利用することができる。取材を兼ねて、DiDiとPony.aiのロボタクシーを呼んでみた。

DiDiはLiDARをルーフに搭載したXC90が来た。3kmほどの距離を乗ってみた。Pony.aiはレクサスを使ったロボタクシーだ。やはりLiDARを搭載した車両で、こちらは15kmほど移動してみた。どちらもセーフティオペレーターが運転席に座っていたが、乗車してから目的地で停止するまではオペレーターの介入はなかった。ちなみに、料金はどちらも73元(約1480円)ほどだった。運行可能エリアが決まっているので、ほぼ一律料金で運行されているようだ。

安亭地区、DiDiのロボタクシー。

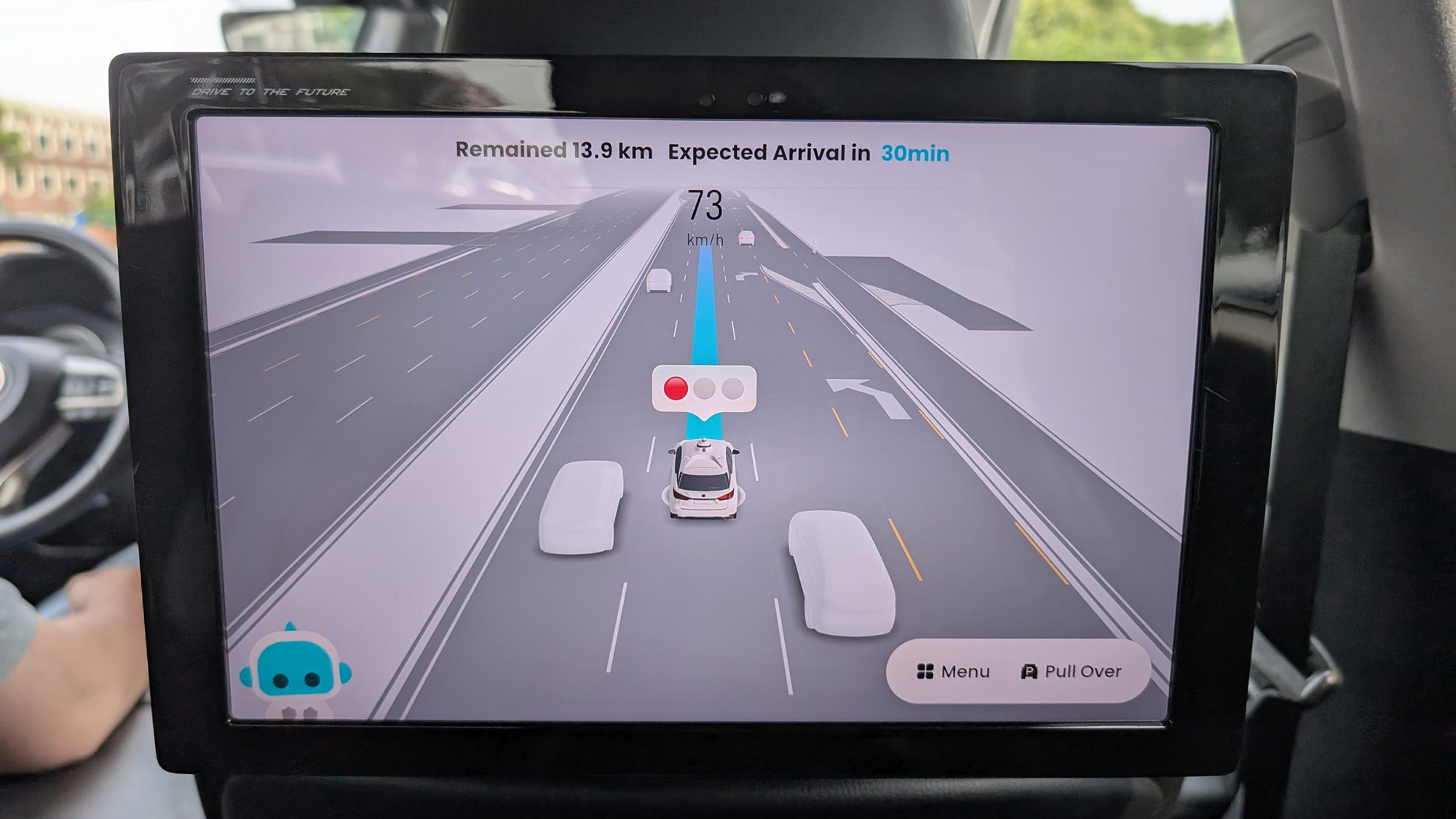

PonyAIのロボタクシー後部座席画面に表示されていた走行中ガイド。

自動運転の完成度は高く、信号の停止や発進。歩行者の認識、交差点の右左折、車線変更など試乗した範囲で違和感やエラーはなかった。直線では最大60km/h超えるくらいまで加速もしていた。主だった信号待ちでは待ち時間がディスプレイに表示されていたので、おそらく路車間通信を行っている。

バッテリー交換ステーション。

このエリアは、ロボタクシー以外、各OEMがさまざまな実験を行っている。工業団地的なオフィスブロック内にも充電ステーションが設置されていたり、無人の掃除ロボが路上を走っていたりもした。NIOのR&D拠点もあるので、バッテリーの交換ステーションも見かけた。

上海ショーの主役はAI(知能化)カー

bilibiliのブースに展示されていたXpengの2人乗りドローン。

今年の上海モーターショーは、知能化がひとつのテーマだったようだ。電動化はすでに大前提であり当然のことという印象だ。

日本や欧州勢は、中国OEMとの協業による新型EVを軒並み投入してきた。各社がこれまで作ってきたEVよりもインフォテインメントやL2+の自動運転支援機能を強化し、デザインも中国EVを意識した流行りの先進的なものが目立つ。

しかし、中国OEM勢のEVは、SUV以外のミニバンやコンパクト、オフロードタイプ、スポーツタイプとラインナップが多いのが特徴だ。これらを展開するため、サブブランドの擁立も増えてきた。上海汽車は若者向けに「IM」というブランドで20万元台のコンパクトカーのディーラーを展開している。CHERYは、OMODA、JAECOOなどターゲットや価格帯で複数ブランドを展開している。

EVはバッテリーを床下に搭載するのでSUV以外は作りにくい、といったことは中国においては過去のものになっている。コンパクト、高級ミニバンなど、若者からファミリー、プレミアム層までフルラインナップの時代に入っている。

そして、なぜか主だったブースには必ず、有人ドローン・マルチコプターと人型ロボットがセットで展示されていた。有人ドローンについては、Xpengが、6輪EVとともに2人乗りの中国国内で飛行可能なドローン(価格は約4000万円)を発表していた。それを意識しての試作品を各社がこぞってアピールしていた。

賑わっていたシャオミの出展ブース。

シャオミはブースこそ大きくはなく、車両展示はSU7のみといった具合だが、一般公開日にはブースへの入場制限がかかり、その列はホールの外を半周するほど伸びていた。ホールひとつの長辺は200メートルある。列の長さはおよそ270メートルほどになる。待ち時間は3時間だという。

様変わりするモーターショーのプレイヤー

HUAWEIの大規模なブース。

もうひとつの特徴は、HUAWEI、Pony.ai、Momenta、DeepSeek、Horizon Robotics、AlibabaなどAI企業の出展が増えたことだ。しかも、主要OEM並みの大規模なブースを構えていた。SDVやロボカーの市場では、主要プレイヤーの顔ぶれが変わってきている。相対的にIntel、IBM、MobileyeなどCESあたりでは自動運転ソリューション、AIソリューションで名を馳せていた企業の存在感が薄くなっていた。

市場プレイヤーの変動は、サプライチェーンにも影響があるはずだ。会場ではホールは分かれていたものの、中国国内の他、欧州、日本、韓国のサプライヤーの元気がいい。ティア1サプライヤーもOEM並みのブースを出していた。展示内容は、eアクスルや熱マネジメント、デジタルコックピット、ライティング、ADAS系センサー類(カメラ、LiDAR、レーダー他)、アクティブサスなど、EV、SDVの主要コンポーネントだ。

各国OEMにとって、中国車両の国内流入が脅威になりつつあるが、サプライヤーにとっては中国OEMに自社技術、ソリューションを売り込むチャンスでもある。実際、ボッシュもヴァレオも2024年に中国市場でのシェアを伸ばしており、中国市場での顧客の60%が中国国内企業だそうだ。

取材・文/中尾 真二

コメント