ジャパンモビリティショー2025からEVシフトの可能性を感じる話題をピックアップ。ヤマトモビリティが旧型キャンターを改造した「リユースEVトラック」を出展していました。多くの改造EVを手掛けてきたエンジニアである福田雅敏氏のレポートです。

旧型キャンターのディーゼル車をEVに改造

自動車ショーと聞くと最新モデルやショーカーを思い浮かべるだろう。だが、ジャパンモビリティショー2025会場の東7ホール、モビリティ関連展示のコーナーに出展するヤマトモビリティ&Mfg. 株式会社(以下、ヤマトモビリティ)のブースで存在感を放っていたのは、旧型の三菱ふそう・キャンターをベースにした「改造EVトラック」だった。

筆者(正確には筆者が所属する株式会社東京アールアンドデー)は、ヤマトモビリティと長年の関わりがあり、今回の出展も事前に聞いていた。ヤマトモビリティは2023年のモビリティショーでは前身社名で中国製のEVバンを展示していた。ボディに掲げられたブランド名が「JEMY」。Japanese Electric Mobility by YAMATOの頭文字を取ったものだ。

2023年のモビリティショーに出展していたEVバン。

今回の目玉は、そのJEMYブランドで開発を進めてきた、旧型キャンターのディーゼル車をEV化する「リユースEVトラック」だった。実は、この改造EV開発には、筆者も技術的なアドバイスや、改造車としての複数台認証の取得支援で関わってきた。

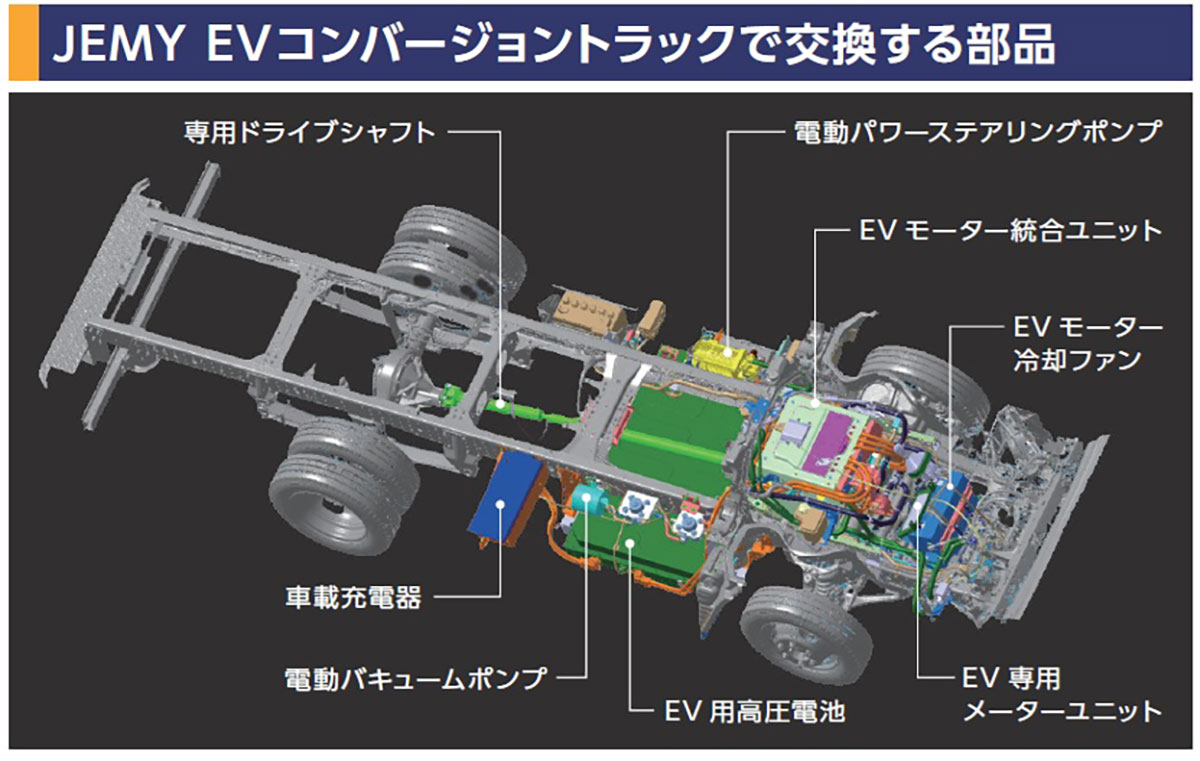

開発はヤマトモビリティと提携先となる中国のIAT(研究開発会社)が主導。旧型キャンターを1台IATへ送り、リバースエンジニアリングでベース車のデータ解析を行い、エンジンを撤去してEV化している。これは弊社も常用する手法だ。

ヤマトモビリティは、もともと合成樹脂製品の企画から金型、成形、組立まで一貫生産する企業グループを母体に持つ。今後はEV関連事業をコアに据えるべく社名変更し、JEMYブランドで商用EVの現実解に挑んでいる。

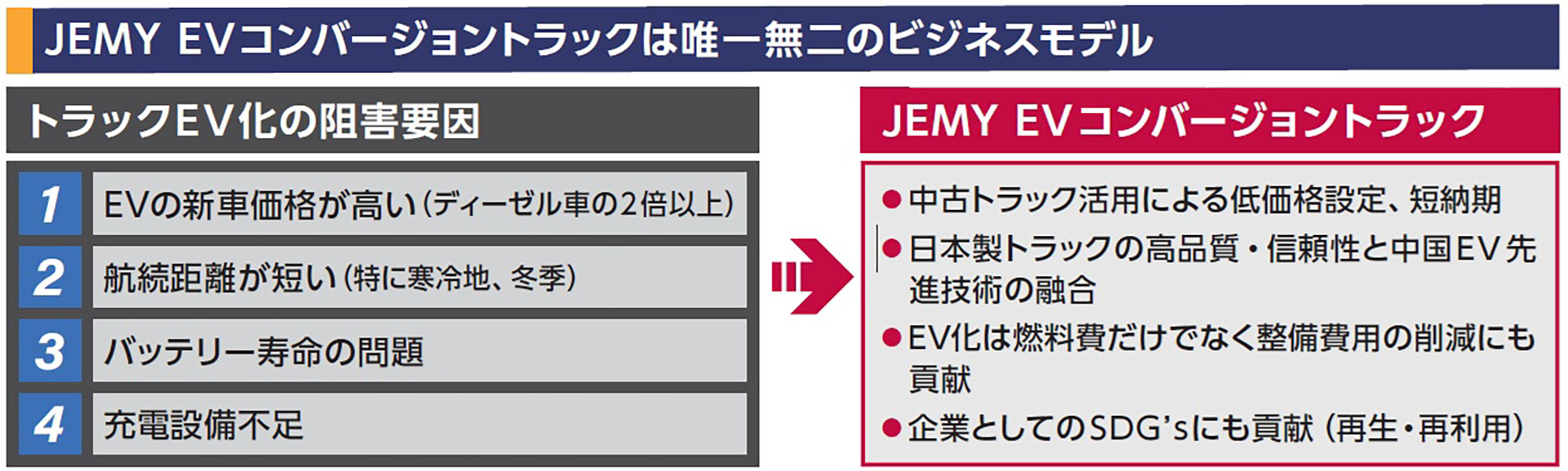

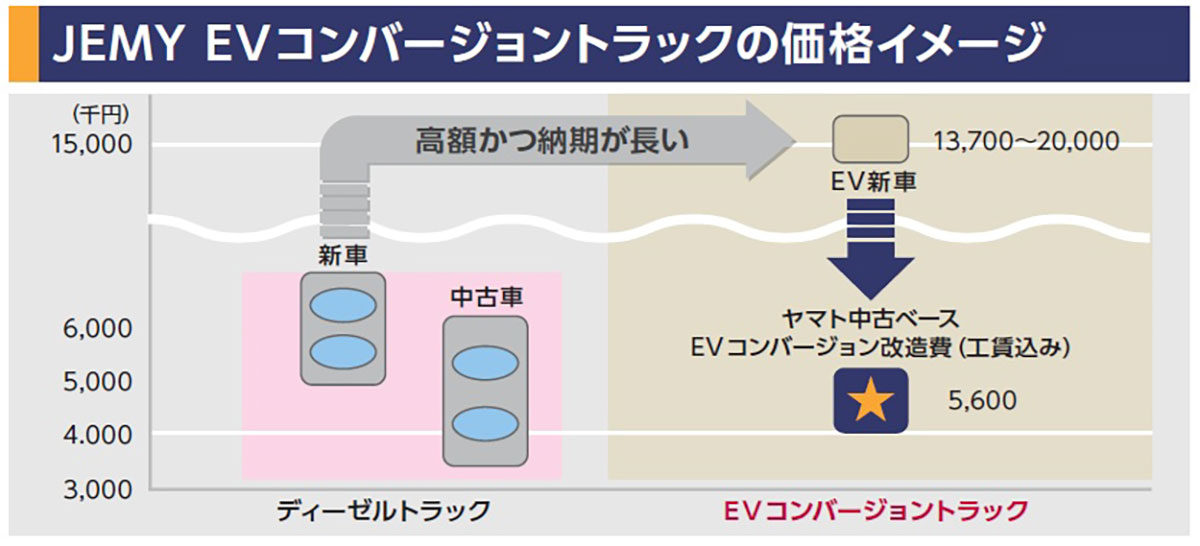

新車導入の約3分の1のコストでEV化が可能

JEMYの事業コンセプトは明快だ。新車EVはまだ高価。そこで、企業が使い慣れたディーゼルトラックのエンジン寿命が来たタイミングで、買い替えではなく車両をEVに「改造」して再利用する。開発はIATが担い、最適な中国製部品の調達まで含めてヤマトモビリティに供給するため、コストを大きく抑えられる。新車EVトラック導入の約3分の1のコストでEV化が可能——つまり新車1台分の予算で、3台のEVトラックを走らせられる計算だ。しかも既存車両の車体・架装・運行管理システムはそのまま活かせる。

この経済性を後押しするのが、2024年7月30日に改訂された「商用車の電動化促進事業」による補助金である。環境省・経済産業省・国土交通省の補助制度が、中古ベースのEVコンバージョン(エンジン車のEV改造)も対象に加えたことが大きい。EV改造部分には新車同等の「5年または10万km保証」も付与される。

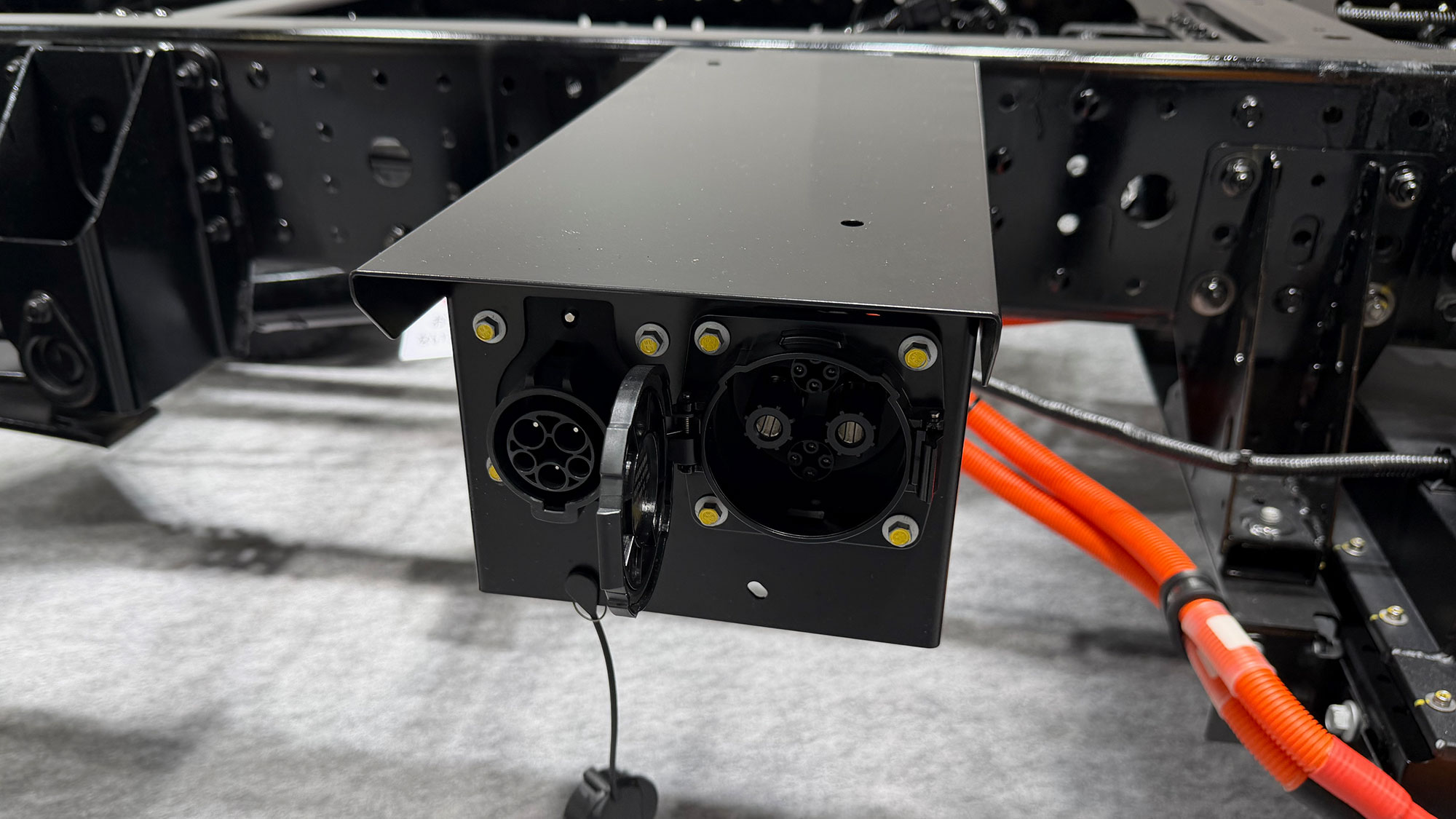

CHAdeMO規格の急速充電にも対応

具体的な仕様のポイントを整理して紹介する。ベース車は三菱ふそう・キャンターで、対象型式は TPG-FBA00 パネルバン(現時点ではこの一型式限定。今後順次拡大予定)。該当年式は2012~2015年だ。

性能面では、ディーゼルの最大出力/最大トルクが81 kW/260 N・mに対し、コンバージョンEVは110 kW/330 N・mへと大幅に向上。バッテリーはLFP 41.86 kWhを搭載し、1.4トン満載・WLTC想定で航続約100 km。充電は3 kWの普通充電とCHAdeMO急速に対応する。

ジャパンモビリティショー会場で、JEMYの開発責任者であるヤマトモビリティ 執行役員 モビリティ事業ユニット 技術・モノづくり統括の柳井克之氏に聞いたポイントを列挙する。

シフトまわりの安全性向上

初期試験車では「PレンジなしのATセレクタ」への不安が指摘され、e-PKB(自動制御パーキングブレーキ)を追加採用。取得認証にも時間を要したという。

トルク制御の最適化

EVは踏み始めから最大トルクが出る特性のため、物流現場からは「出だしの事故リスク増」を懸念する声が多数。一方、単純な出力抑制では「登坂力不足」「右折発進の遅れ」などの不満が増えた。最終的に「アクセル開度2/3まではトルクを制限、2/3超で解放」という制御で高評価を獲得。

計器類の刷新

保安基準に適合させるため、専用開発のデジタルメーターを採用。

バッテリーは試作段階では中航CALB製だが、来年以降はCATL製へ切り替える予定。容量は1個(41.86 kWh)または2個(83.72 kWh)から選択可能で、航続は伸びる一方、積載量が減るデメリットもある。

なお、車両総重量(GVWR)が4.1 tのため普通免許では運転できず、CMでおなじみの「誰でもトラック」には当たらない。この点は、ベース車の当時の免許制度上やむを得ないだろう。

改造期間は1か月未満で費用は実質約190万+消費税

試作車は複数台を製作して検証を重ね、運送事業者による試運行でも完成度が高まっているのが実感だ。改造期間について柳井氏は次のように説明する。

入庫から改造完了まで

作業員2名で約2.5日。

改造申請~改造車検

車検場の状況次第で即日~約1週間(顧客には「最長でも2週間」と案内)。

補助金の認可

LEVO補助金は申請から認可まで約1か月。

費用は、ベース車持込みで部品代500万円+改造費60万円の計560万円(税別)。このうち2/3(約370万円)がLEVO補助金として後日キャッシュバックされる(消費税は補助対象外でユーザー負担)。新車導入の約3分の1で、使い慣れた車体をEV化して継続使用できるメリットは大きい。

まずは2012〜2015年式のキャンターが適用対象

適用対象の考え方についても柳井氏は明確だ。第1弾のキャンターは2012年のFMC以降~2015年生産車までを適用。2016年までの車両は有償延長などでメーカー保証が残る可能性があり、万一の不具合や事故がメーカーとの係争に発展するリスクを避けるため、現時点では2015年型までとしている。今後は同じ方針に基づき、順次拡大していく予定だ。

筆者の経験を添えると、2012年に環境省案件で中古トラックのEV化計画を担当した際は、バッテリーだけで1000万円超、主要部品と改造費を含めると約2000万円の試算だった。当時はEVトラックが未発売で、クリーンディーゼル新車のほうが圧倒的に安いという結論に至った。それが今では、バッテリー価格の低下、主要部品の中国調達、補助金の整備が加わり、ようやく「現実解」になった。ヤマトモビリティの地道な積み上げの成果だ。

商用車フリートのEVシフトは新車を買うだけが答えではない。中古トラックのEV化、すなわち車体のリユースはCO2削減に直結し、企業のSDGs(再生・再利用)への貢献にもつながる。JEMYのアプローチは、商用車の電動化を前進させる有力な選択肢になりうる。

普通免許で運転可能な日産アトラスにも改造対象が拡大

取材を終えて記事をまとめた直後の11月6日、日産車体グループの株式会社オートワークス京都(AWK)とヤマトモビリティが「日産アトラス」を普通免許で運転可能なEVとして甦らせる「オートワークス京都と開発支援に関する業務委託契約を締結」したと発表した。

この契約により、これまで三菱ふそうキャンター1車種だけだったものからリユース改造EVトラックの選択肢が広がることになる。また、日産アトラスは、車両総重量3.5トン未満で普通免許対応していることにより、自動車免許を持つドライバーならだれでも運転できるため、個人商店等でのEVトラック採用の選択肢が広がる。

日産アトラスEVコンバージョントラックの生産はAWKの京都工場で実施。2026年夏の立ち上げを目指し、生産・販売規模は年間500台程度という。

取材・文/福田 雅敏

コメント

コメント一覧 (2件)

>費用は、ベース車持込みで部品代500万円+改造費60万円の計560万円(税別)。このうち2/3(約370万円)がLEVO補助金として後日キャッシュバックされる(消費税は補助対象外でユーザー負担)。

190万の支出と、消費税56万で、246万円が実際の費用じゃないでしょうか?

>改造期間は1か月未満で費用は実質約370万+消費税

という見出しの意味が分かりません。

ご指摘ありがとうございます。修正しました。