日産自動車が神奈川県横浜市で2025年度、2026年度にわたり実施する「自動運転モビリティサービス」実証実験の詳細を発表しました。実証実験には最大20台の自動運転車を投入予定。一般モニター(定員約300名、応募期間は10月31日まで)を募集して行われます。

自動運転車のベース車両はセレナ e-POWER

「日産が移動サービスに挑戦する意義深い一歩になる」と挨拶する日産のイヴァン・エスピノーサ代表執行役社長兼CEO。

2025年10月3日、BOLDLY株式会社、株式会社プレミア・エイド、京浜急行電鉄株式会社、日産自動車株式会社(日産)の4社が、横浜市の日産本社ショールームにおいて、2025年度の横浜市における自動運転モビリティサービスの実証実験の詳細に関する発表会を開催しました。

日産は9月22日に電気自動車にして同社のフラッグシップであるアリアを使った次世代ProPILOTの開発試作車を公開。東京銀座において実走行を披露しました。今回もアリアが使われるのかと思ったのですが、実証実験で使用するベース車両はセレナ e-POWERです。

アリアではなくセレナが使われるのは、実際に乗客を目的地まで輸送するということで、乗り降りのしやすさや室内の広さなどからセレナが選ばれたとのこと。つまり、今回の実証実験は自動運転の装置やシステム開発ばかりでなく、公共交通としての役割を果たすための運用まで検証するための実証実験であるといえます。

パートナーと協業で自動運転モビリティサービス構築を目指す

写真左から、BOLDLY株式会社社長の佐治友基氏、株式会社プレミア・エイド代表取締役の吉澤成一朗氏、京浜急行電鉄株式会社取締役社長の川俣幸宏氏、日産自動車株式会社代表執行役社長兼CEOのイヴァン・エスピノーサ氏。

中心的役割を果たすのは日産ですが、そのほかに大きく3社が関わっています。その3社の役割について紹介しておきましょう。

自動運転車を運用する際、車両機器の点検や点呼、リアルタイムでの走行映像監視、緊急時の乗客対応、監視業務などを担当するのがソフトバンク系の「BOLDLY」社です。同社が提供する自動運転車運行プラットフォーム『Dispatcher(ディスパッチャー)』を通して、対応記録を一元的に管理し、1人で複数台の車両を安全に見守る「1対N運用」を行います。同社は今回の実証実験を通して「大規模運行における安全性を確保するための技術とノウハウを提供し、地域に根ざした新しい交通インフラを構築するとともに、自動運転サービスの社会実装を加速していく」としています。

自動運転中に起きるトラブルはクルマ側だけとは限りません。乗客が体調を崩すことも考えられます。そうした人的な緊急事態対応システムを提供するのが「プレミア・エイド」社です。同社は東京海上日動火災保険が展開するドライブレコーダーによる緊急通報サービスなども行っており、万が一のときは緊急対応の経験を持つオペレーターが、リアルタイムで自動運転車両を遠隔監視しながら、状況を把握し早期にリスクを認識、必要な対応策を講じます。

公共交通としての運用ノウハウなどを担当するのが「京浜急行電鉄」です。同社は鉄道だけでなくバスやタクシーといった交通事業を展開しています。交通事業者の視点から、運行・運用体制の構築に向けて、今回の実証実験を支援。また同社は都内、川崎、横浜、三浦半島など、京急沿線の各エリアの魅力を発信し、移動を便利にする『newcalプロジェクト』を展開中で、このプロジェクトと連携した沿線価値向上を目指すとのことです。

レベル4に匹敵する自動運転車をレベル2で運用

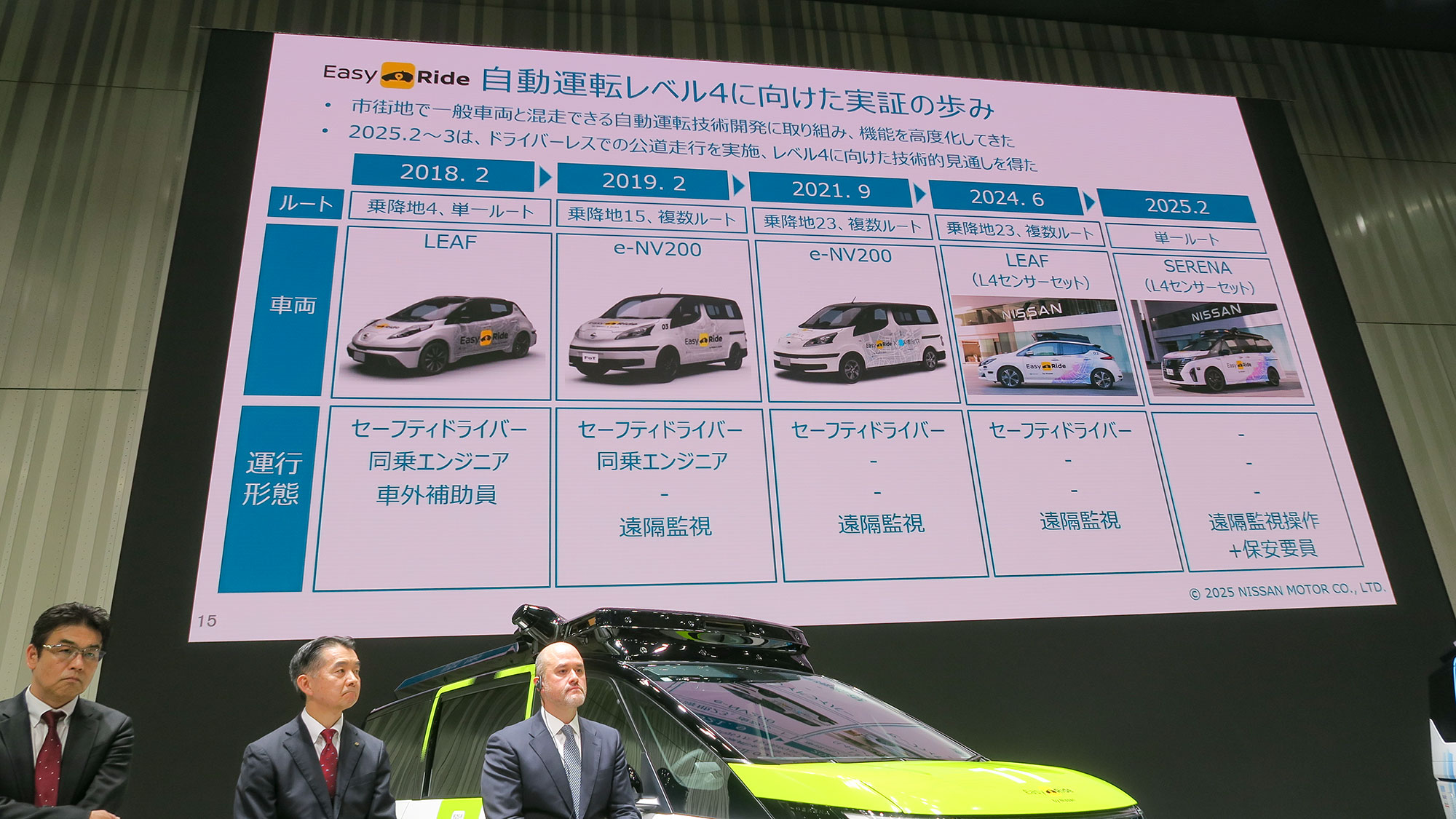

さて、注目の自動運転車両を解説しましょう。ベースは前述の通りセレナのe-POWERです。今回の実証実験では運転席にセーフティドライバーが乗り、万が一の事態に対応する自動運転レベル2での運用ですが、クルマの性能としてはレベル4を実現可能にすることを目指しています。

自動運転を実現するためにはセンサー類の装着が必須です。この実証実験車両もルーフまわりをはじめとして数多くのセンサーが取り付けられるため、ノーマルとはずいぶん異なるエクステリアとなっています。

取り付けられるセンサーはライダー(LiDAR)が6カ所、レーダーが9カ所、カメラは14カ所とのこと。仕組みが異なる数多くのセンサーを取り付けるのは、二重、三重に安全性を確保するためです。ドライバーが危険回避するのであれば、これほどセンサーがなくても対処が可能ですが、レベル4の自動運転ではそうはいきません。

ライダーは物体の位置や形状を検出、レーダーは物体までの距離と速度を検出、カメラは物体や信号の色などを認識します。発表会場での車両説明担当者は「それぞれ得意な分野での検出や認識をするとともに、1つのセンサーが検出や認識できない場合も別のセンサーが補助して対応できる」ことを強調していました。

フロントバンパーにはパトカーや救急車、消防車といった緊急車両のサイレンを拾うために4つの穴が設けられ、そこにマイクが仕込まれています。サイレンを認識した際には左側にクルマを寄せ、停止するといった動きとなります。

キャリア3社の端末を装備して万全の通信を確保

車内に目をやるとノーマルのセレナとはずいぶん異なる仕様となっていることがわかります。運転席の雰囲気はノーマルとあまり変わりませんが、ダッシュボードの右には緊急停止用のボタンが追加されています。

助手席は機材が搭載されていて座ることはできません。この部分には自動運転に必要なECU(Electronic Control Unit)や通信端末などの機材が満載されているとのこと。高度な演算作業を行っているためかなり熱を持つとのことで、車載のエアコンで冷却するとともに内部には液冷のCPU冷却装置も搭載しているとのことです。

助手席側のサイドウインドウ脇には、Wi-Fiルーターのようなアンテナが8本設置されていました。このアンテナはスマホのモバイルネットワークと同様に4G(LTE)で通信を行っています。8本あるのは4つのモバイルネットワークを使っているからです。通信が途切れることがないよう万全を期すための安全策で、docomo、au、ソフトバンクと通信キャリア3社のモバイルネットワーク回線を使用。4つ目は前出の3回線のうち、通信状況が良好な1つをプラスして使っているとのことでした。

乗客の定員は3名で車内空間はゆったり

後席はセカンドシートの左側が取り外され、右側のみ1名分とされています。サードシートは標準状態ですが乗車定員は3名と発表されているのでサードシートの乗員は2名まで。

助手席背面には大型のモニターが装備され、ここには各種のインフォメーションなどが表示され、乗車した際にシートベルトの装着を促すなどの案内が表示されます。ちなみにシートベルトを装着しない状態では走り出さないようになっているそうです。

運転席後側には小さいモニターが装着され、こちらのモニターはタッチパネルとなっており、みなとみらい地区の「PLOT48」に設置される専用管制室とのやりとりが可能。緊急時にはプレミア・エイドとの連絡も可能となっています。

セーフティドライバーは原則として乗客と会話しない

なお、車内はルーフに取り付けられたカメラによってモニタリングされており、乗客が突然体調を崩すなど万が一の際はプレミア・エイドが対応します。左側面後方には非常時に通信するためのボタンがあり、このボタンを押すことで専用管制室との通信が可能。車内乗客が対応できない際などに、警察や消防、救助のために駆けつけた人などが通話できるようになっています。

なお、運転席に乗り込むセーフティドライバーはあくまでも緊急時に対応するための乗車なので、乗客との会話などコミュニケーションは取らず、乗客が質問などをする場合は通信装置を通じて行う仕組みとなっています。これもまた2027年以降に予定されているドライバーレスの自動運転レベル4での運用を目指すため。実験の意味を理解せず、セーフティドライバーが会話に応じないことに怒り出す人がいないか? 筆者は少し心配になりました。

実証実験とモニター募集の概要

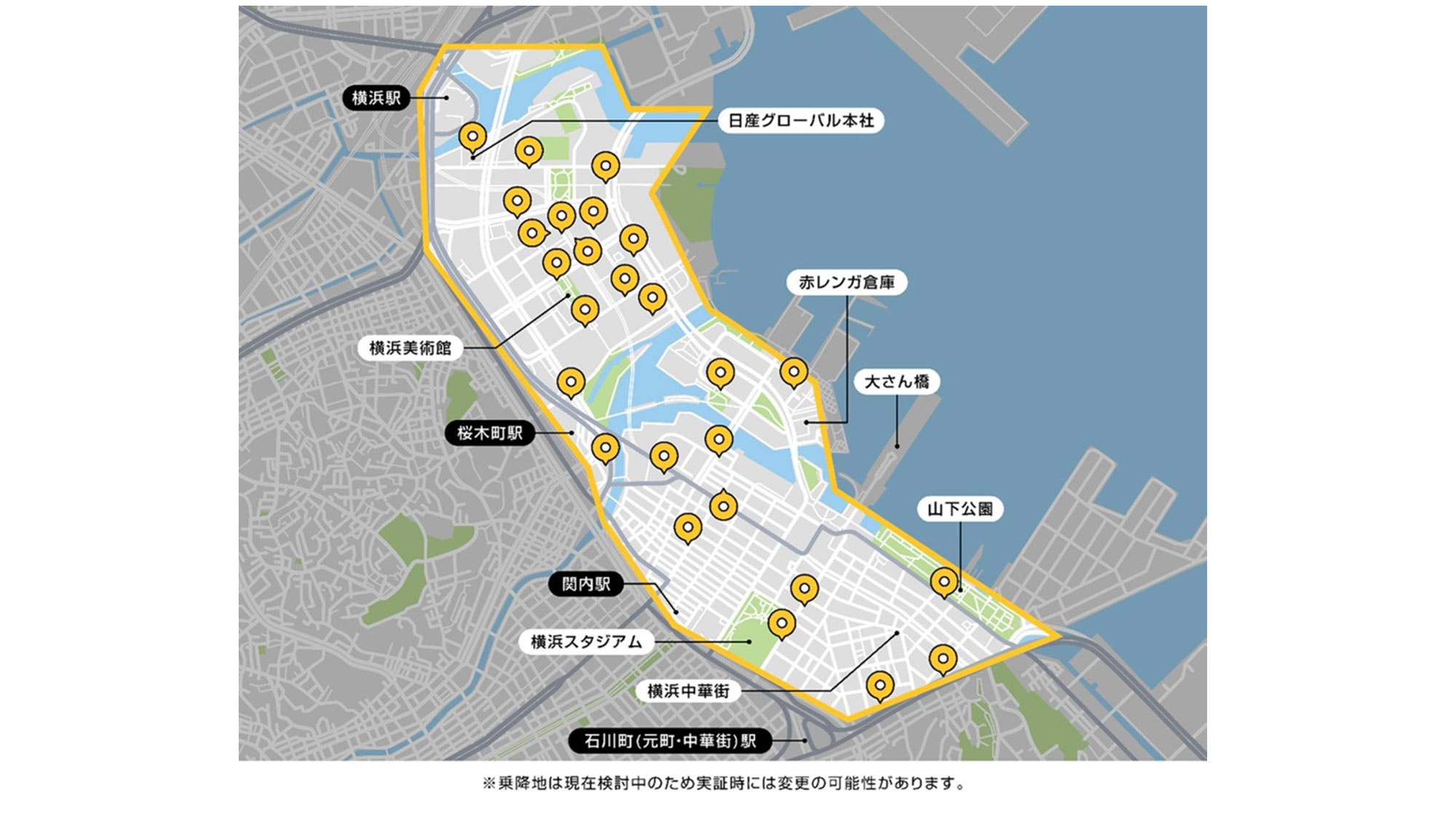

運行エリアと乗降ステーションの想定図。

2025年度の実証実験概要は下記の通りです。リアルワールドでの自動運転による移動を体験してみたい方は、専用Webサイトから申し込んでみてはどうでしょう。

「自動運転モビリティサービス」実証実験の概要

運行エリア:みなとみらい/関内エリア

実施期間:2025年11月27日(木)〜2026年1月30日(金)

※12月20日(土)〜1月6日(火)は年末年始のため休止

運行日:期間中の火曜日、水曜日、木曜日、金曜日(※年末年始休止期間を除く)

運行時間:8:30〜16:00

乗車定員:3名

運行台数:5台

乗降地数:計26か所

モニター募集の概要

募集人数:約300名

応募期間:2025年10月3日(金)~10月31日(金)

応募方法:専用Webサイトより申込(https://www.easy-ride.com)

参加費:無料

参加条件:

• 事前説明会への参加

• 参加同意書への署名

• アンケート調査への協力(応募時、実証実験期間中)

運行エリアがみなとみらい地区と関内エリアの限定なので、モニターに適しているのは横浜市の該当エリアに住まいや勤務先があり、日常的に生活している方ということになるかと思います。

2025年度の運行台数は5台ですが、2026年度以降は順次台数を増やす予定で、最大20台までの増車が計画されています。日産自動車は自動運転の実用化に向けて、大きく加速している印象を受けました。

EVsmartブログとして少し残念なのは、使用する車両が電動パワートレインのe-POWERとはいえ、完全な電気自動車ではないことです。ミニバンEVの「e-NV200」が2019年に国内販売終了となって久しく、欧州では後継車種といわれる新型商用EVの「Townstar」が導入されましたが、日本向けにはまだめぼしいアナウンスはありません。

個人ユースの乗用車にも展開する自動運転システムの完成度を高めていくために、そして、EV車種の選択肢を拡げるために。日産のさらなるチャレンジに期待しています。

取材・文/諸星 陽一

コメント