2025年9月16日。スズキが初めての電気自動車となる「eビターラ」の日本発売を正式に発表しました。価格は約399万円〜と400万円以下を実現。大容量の4WDモデルは国のCEV補助金を適用すると405万8000円です。

ベースグレードは実質312万3000円

まず基本情報をお伝えしましょう。発表は行われましたが発売はまだ先で2026年1月16日です。製造はインドのグジャラート工場で、日本に輸出という形が取られます。eビターラには2つのグレードがあり、ベースグレードはFWDのみ、上位グレードはFWDと4WDが用意されます。価格は以下の通りです。

| グレード | 駆動 | 価格(税込) |

|---|---|---|

| X | 2WD | 3,993,000円 |

| Z | 2WD | 4,488,000円 |

| Z | 4WD | 4,928,000円 |

令和6年度補正予算による「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」の対象となり、補助金額は全グレード87万円です。販売開始が年明けということもあって各自治体の補助金額については実際の購入時に要確認ですが、東京都のホームページでも金額は未発表です。

ベースグレードの399万3000円(以下、価格はすべて税込)は、2023年に発売されたヒョンデKONA(コナ)のベースモデルであるカジュアルとまったく同じ。コナのCEV補助金は67万円ですが、eビターラは87万円なので実質312万3000円。先日発売されたホンダの軽乗用EVの「N-ONE e:」Lグレードの319万8000円(CEV補助金は57万4000円で実質約262万円)にも近い印象です。

「Z」グレードの4WDモデルは実質405万8000円になります。価格帯としてはスバル フォレスターのエンジン車4WDとほぼ同等で、ストロングハイブリッドよりはお手頃といったところです。

そもそも、日本で発売されているEVで4WDのモデルは高級車がほとんどで、テスラ モデルY(約648万円〜)、ボルボ EX30(約629万円〜)、トヨタ bZ4X(約600万円〜)BYD シーライオン7(約572万円〜)、ヒョンデ IONIQ 5(約554万円〜)など、比較的手頃な車種でも500万円超えは当たり前でした。国内メーカーにして、ジムニーなどでオフロード技術に定評あるスズキの4WDがEVとして登場し、EVとしてはかなり抑えた価格で発売されたのは朗報です。

【関連記事】

スズキ初のEV「e ビターラ」にサーキットで試乗/魅力的な電気自動車であることを確認できました(2025年7月10日)

日本の道で使いやすいコンパクトSUV

日本発売を発表する鈴木俊宏社長。

ボディサイズは全長×全幅×全高が4275×1800×1640(mm)、ホイールベースが2700mmで、BセグメントのSUVタイプです。全長はマツダCX-3と同じなので、そうした面ではコンパクトなイメージを受けるでしょう。全幅1800mmはかつてのトヨタ・クラウンがこだわった数値で、日本での使いやすさを考えたものです。全高1640mmは一般的な立体駐車場には入庫できないこともあるサイズですが、最近は軽自動車でもハイトワゴン、スーパーハイトワゴンが数多く登場し、立体駐車場も自走式が主流になりつつあるとともにパレット式もハイルーフ用が増えてきています。

プラットフォームはスズキ初のBEV用専用のHEARTECT-eと呼ばれるもので、大型駆動用バッテリーを搭載することを前提に開発。電池パックは前後車軸の間の床下に収められます。

フロント部分のエプロンサイドメンバーと呼ばれる骨格構造の横幅を抑えることで前輪の切れ角を大きく確保、2700mmのホイールベースで、最小回転半径は5.2mを確保しています。フロントセクション(従来でいうエンジンルーム)にモーター、インバーター、トランスアクスルを一体化したeアクスルを収めるeビターラでこの数値は立派だと言えます。サスペンションはフロントがストラット、リヤはスズキでは採用例が少ないマルチリンクとなっています。

冒頭で触れたようにeビターラは2つのグレードがあり、上位グレードはFWDと4WDを用意。それぞれバッテリー容量とモーターの組み合わせが異なります。

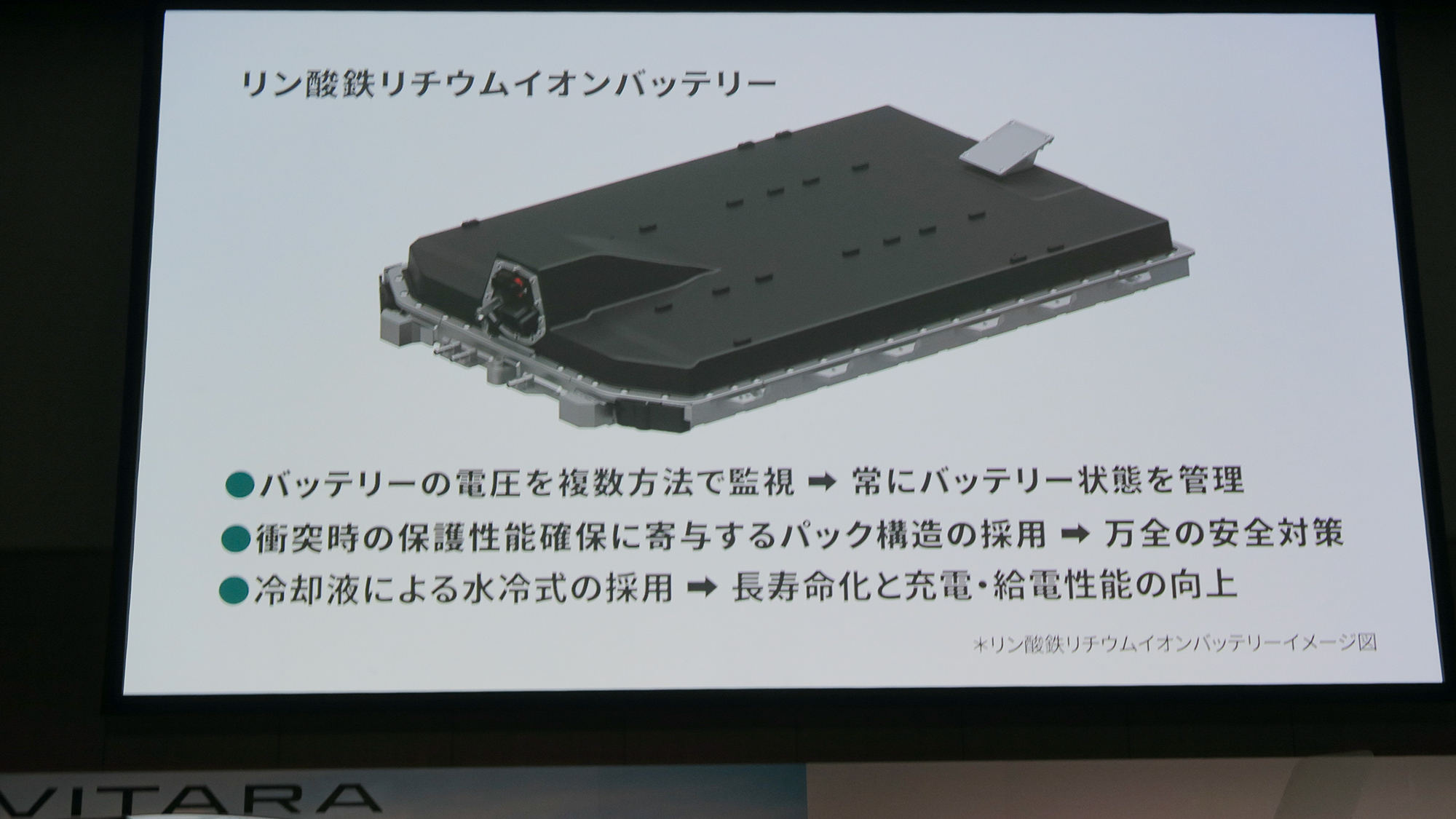

安心と安全を考慮してBYDのブレードバッテリーを採用

バッテリーはBYDの子会社であるフィン・ドリーム・バッテリー製のリン酸鉄リチウムイオンでBYD車同様のブレードバッテリーです。モーター(eアクスル)はアイシンとデンソーが45%ずつ、トヨタが10%の出資をしたブルーイーネクサス製。バッテリー容量とモータースペックなどは下表の通りです。

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを選んだことについてチーフエンジニアの小野純生氏は「安心と安全を考慮した選択です。リン酸鉄リチウムイオンはバッテリーの劣化がしにくくこれが安心につながります。そして発火しにくい特性ですのでこれが安全につながるのです」と語っています。

またバッテリー電圧を複数の方法で監視することでつねにバッテリーの状態を管理。ブレードバッテリーは衝突時の保護性能を確保することにもつながっています。各グレードの搭載バッテリー容量(総電力量)とモーターのスペック、一充電走行距離(WLTCモード)などをまとめておきます。

| モデル | バッテリー | 一充電走行距離 | 最高出力 | 最大トルク |

|---|---|---|---|---|

| X/2WD | 49kWh | 433km | 106kW | 193Nm |

| Z/2WD | 61kWh | 520km | 128kW | 193Nm |

| Z/4WD | 61kWh | 472km | フロント:128kW リア:48kW システム:135kW | フロント:193Nm リア:114Nm システム:307Nm |

急速充電は最大68kWとまずまずの充電性能を確保

普通充電の受け入れ最大出力は6kW、急速充電の受け入れ最大出力は49kWhモデルが55kW程度、61kWhモデルは68kW程度とのこと。バッテリー劣化が心配になるほどの無理はせず、まずまずの充電性能であると感じます。とはいえ、同じブレードバッテリーを搭載するBYD ドルフィンは、44.9kWhのベースモデルが65kW、58.56kWhのロングレンジで85kWと「1.4C」程度の充電性能を実現しています。1.4Cとすると、49kWhモデルで68kW程度、61kWhモデルで85kW程度ですから、今後のアップデートによる充電性能の向上に期待したいところです。

バッテリーは冷却液による水冷式の温度マネージメントが行われていて、とくに低温時は充電開始前に電池を暖める(プレコンディショニング)を促すアラートがあり、効率よく充電が行えるようにしています。

充電性能についてチーフエンジニアの小野氏は「最初の受け入れ電力が大きくても、その後すぐにさがってしまっては意味がありません。あまり下がらないようにしつつ30分間でどれだけ多く充電できるかを大切にしています」と語ってくれました。

独自の充電カードを用意する予定

販売戦略は日本営業本部本部長常務役員の玉越義猛氏が説明。

スズキはすでにだれでも使える急速充電器(出力は最大50kW)を約100基、店舗内設備としての普通充電器を約800基配備しているとのこと。今回の発表会ではeビターラの発売に合わせて、独自の充電サービスとなる「SUZUKI CHARGING SERVICE」を開始する予定であることが示されました。

現在開発中とのことで詳細は発表されませんでしたが、スマートフォンアプリと専用充電カードが用意されることが紹介されました。スクリーンで示されたカードのデザインにe-Mobility Powerネットワークのロゴなどはなかったので、BYDが発行しているe-Charging CARDのように、エネゲートが提供するエコQ電のネットワークと連携した仕組みではないかと推察できます。

電動4WDの「ALLGRIP-e」に自信

走りの性能についても触れておきましょう。走行モードは走りと電費のバランスを考慮した「ノーマル」、アクセルペダルを踏んだ際にゆるやかに加速しエアコンの消費電力も抑える「エコ」、アクセルペダルを踏んだ時に素早く反応し機敏でパワフルな加速をする「スポーツ」の3つの走行モードが用意されます。またFWDにはトルクがゆるやかに発生し雪道など滑りやすい路面での走りやすさをアップする「スノーモード」を設定しています。

前後に独立した2つのeAxleを配置する「ALLGRIP-e」を採用した電動4WDには、オートとトレイルの2つの走行モードがあります。通常使用するオートモードでは前後トルク配分は50対50で必要に応じてトルク配分が調整されますが、つねに前後にトルクが配分されていて、前輪のみ駆動や後輪のみ駆動という状態にはなりません。また、悪路走行時などに使うトレイルモードはLSD効果(いわゆるブレーキLSD)を発揮。下り坂でアクセルやブレーキを操作せずに速度を一定に保つ「ヒルディセントコントロール」も装備されます。

チーフエンジニアの小野純生氏。

チーフエンジニアの小野氏は、本格的なクロカン4WDではないとしつつも、スズキならではの扱いやすく高性能な4WDに仕上がっているという自信をアピールしていました。

回生ブレーキなどは「ICE車との違和感なく」を目指して開発

完全停止はしませんが、アクセル操作によって大きく減速できるイージードライブペダルは駆動方式に関係なく装備。回生ブレーキの強さは3段階に調整可能(オフを入れると4段階)ですがパドルスイッチなどはなく、モニター部の操作によって事前にセッティングする方法です。手元操作ができない仕様とした理由は、今までICE車に乗ってきた人が違和感なく乗れることを目指したからだといいます。回生ブレーキ調整だけでなくさまざまな部分で、EVとしての先進性をアピールするという方向性も検討したとのことですが、今回は違和感のないクルマ作りを重視したとのことでした。

シート配列は前2名、後3名でリヤシートは40対20対40の分割可倒式。荷室最大幅は1165mm、荷室高は660mm。荷室長は5名乗車時で835mm、2名乗車時で1455mmです。またリヤシートは6対4分割で前後に160mmのスライドができるほか、20度のリクライニング調整も可能です。

「SDVライト」の第一弾となる賢いEV

つながる機能は従前から実用化されているスズキコネクトを採用していますが、さらにEVライフをサポートする機能が追加されています。スマートフォンにインストールしたアプリで、航続可能距離、平均電費、バッテリー情報、充電情報、タイマー充電やリモートエアコンの設定、前回充電からの情報、充電サイクル、充電履歴が確認可能。充電完了時や充電が異常停止した際にはアプリに通知、バッテリーウォーマーの推奨やバッテリー残量低下通知もアプリに送られてきます。

スズキも当然ながらSDVについての開発・採用を進めていますが、やり過ぎないことを念頭におきSDVライト(LightではなくRight)という呼び方をしています。今回のeビターラがそのSDVライトの最初の試みとなるのですが、アップデートについてはナビの地図情報のみOTAで対応し、それ以外のシステムのアップデートなどはディーラーに来店して行う方式にしたとのこと。さまざまな機能をOTAすることでシステムが大きく重くなり、ユーザーの負担が増えることを避けるため、また、ちょうどいいSDVの利便を提供するためという判断です。

【関連記事】

「グローバル軽」のBEV登場に期待したい/スズキ「技術戦略説明会2025」レポート(2025年9月11日)

先進運転支援などの機能や装備も充実

装備面はかなり充実しています。10.1インチのセンターディスプレイと10.25インチのメーターディスプレイを統合させ、各種情報を提供。オーディオやナビはグレードに関係なく標準で装備されます。

XとZでの代表的な装備違いを紹介しておくと、どちらもフルオートエアコンを採用しますがZはナノイー付き、Zはガラスルーフ標準でXは未装着、Zはシートがレザー調&ファブリックで運転席パワーシートなのに対しXはファブリックのマニュアルシート、Zのオーディオが8スピーカーのプレミアムサウンドシステムでXは4スピーカーといったところです。

ADASシステムは単眼カメラとミリ波レーダーを組み合わせたもので、安全装備はひととおり揃っています。もちろんサポカーSワイドにも適合。ロングドライブで助かる機能としては、アダプティブクルーズコントロールには車線逸脱抑制機能、ふらつき警報機能、車線維持支援機能、車線逸脱警報機能、ドライバーモニタリングシステム、ブラインドスポットモニターなどが全車に標準装備されます。

V2H対応で車内にコンセントを装備

EVならではの「V2H」に対応(外部機器が必要)しているので、災害による停電時などにEVを非常電源として活用することが可能。また、車内に最大1500Wの電力を供給できるAC100Vのアクセサリーコンセントを装備しているので、キャンプなどアウトドアで電化製品を使うことができるのもポイントです。

まだ実車発売前ですが、アウトドアメーカーの小川テントとコラボしたカータープや、ルーフキャリアなど、多彩なアクセサリーを用意して紹介しているあたりにも、スズキがeビターラを「ちょうどいいEV」として多くの人に活用してほしいとアピールする意欲を感じます。

スズキの存在が日本の強みになる?

eビターラはベーシックモデルでも装備がかなり充実しています。また4WDモデルの設定が少ないEVにおいて悪路走破性も考慮した4WDモデルが用意されているのもうれしい部分です。韓国製、中国製のEVがコストパフォーマンスに優れた価格で攻勢を掛けてくるなか、第一線に立って攻防を繰り広げるのは恐らくスズキでしょう。そしてスズキでなければこの攻防戦は戦えないとさえ感じます。

なによりの強みは全国にディーラー網を持っていること、そしてモータースなど数多くのサブディーラーも存在します。スズキからは今後、軽EVや小型車規格のEVも登場してくることでしょう。

今後、中韓VS日本のコンパクトEV戦争はますます過激になることが予想されますが、日本にはスズキという会社があることが大きな強みであると筆者は感じています。

取材・文/諸星 陽一

コメント

コメント一覧 (2件)

文中の「先日発売されたホンダの軽乗用EVの「N-VAN e:」Lグレードの319万8000円」は

「N-ONE e:」の間違いではないでしょうか?

ご指摘ありがとうございます!

修正しました。