日本初の高速周回路をもち、チューニングカーや高性能自動車開発の聖地として知られる茨城県つくば市の日本自動車研究所、通称「谷田部」。テストコースは移転しましたが、最新の電気自動車にも関わりの深い重要な役割を果たしています。モータージャーナリストの諸星陽一氏の施設見学レポートです。

トヨタ2000GTが世界記録を築いた聖地

クルマ好きならば一度は聞いたことがある地名が「谷田部(やたべ)」。日本の自動車史を語るうえで決して忘れてはならない存在である「谷田部』にある施設を見学する機会がありました。

※冒頭写真は一般社団法人日本自動車研究所公式サイトから引用。

谷田部というのは茨城県の地名です。常磐自動車道のインター名にもなっています。かつては谷田部町という町がありましたが、1987年に筑波郡豊里町、大穂町、新治郡桜村と合併されつくば市の一部となり、現在はつくば市谷田部という地名となっています。

谷田部には日本自動車研究所(JARI)の研究施設があります。ちょっと歴史をさかのぼってみましょう。1961年、谷田部に自動車高速試験場が設立、1964年に高速周回路が完成し運用が開始されました。1966年にはトヨタ2000GTが日本車として初となるスピードトライアルに挑戦し、3つの世界記録更新と13の国際記録樹立をなしとげたのは有名な話。

その後、1969年に現在の組織である日本自動車研究所に改組・改修。テストコースを拡張、実車風洞や大型無響室などさまざまな施設を増設してきました。こうして整備された谷田部は、数々のクルマが記録を打ち立てた聖地として知られるようになったのです。

伝説の高速周回路は移転したけれど

そんな谷田部ですが、2005年につくばエクスプレスの線路が高速周回路を横切ることになったことが影響し、高速周回路などのテストコース機能を茨城県城里町に移転します。しかし谷田部での研究・試験は継続。現在は城里テストセンターとつくば研究所(谷田部)の2拠点がおもな施設となっての運用が続いています。

日本自動車研究所つくば研究所では、施設の紹介や研究所への理解を深めてもらうために毎年施設の公開をしています。2025年も4月に施設公開が行われましたが、一部非公開の施設をジャーナリスト枠として見学できましたのでレポートします。

本館に入るとロビーには3人乗りのEVが展示してあります。「C・ta」と名付けられているこのEVは、2010年にJARIが製作したシティコミューターのコンセプトEVで、前1名、後2名のシート配列。4輪インホイールモーターを使用し、300kgという超軽量の車両重量を実現しています。

ロビーに展示されている「C・ta」。

EV用モーターの試験ニーズが拡大

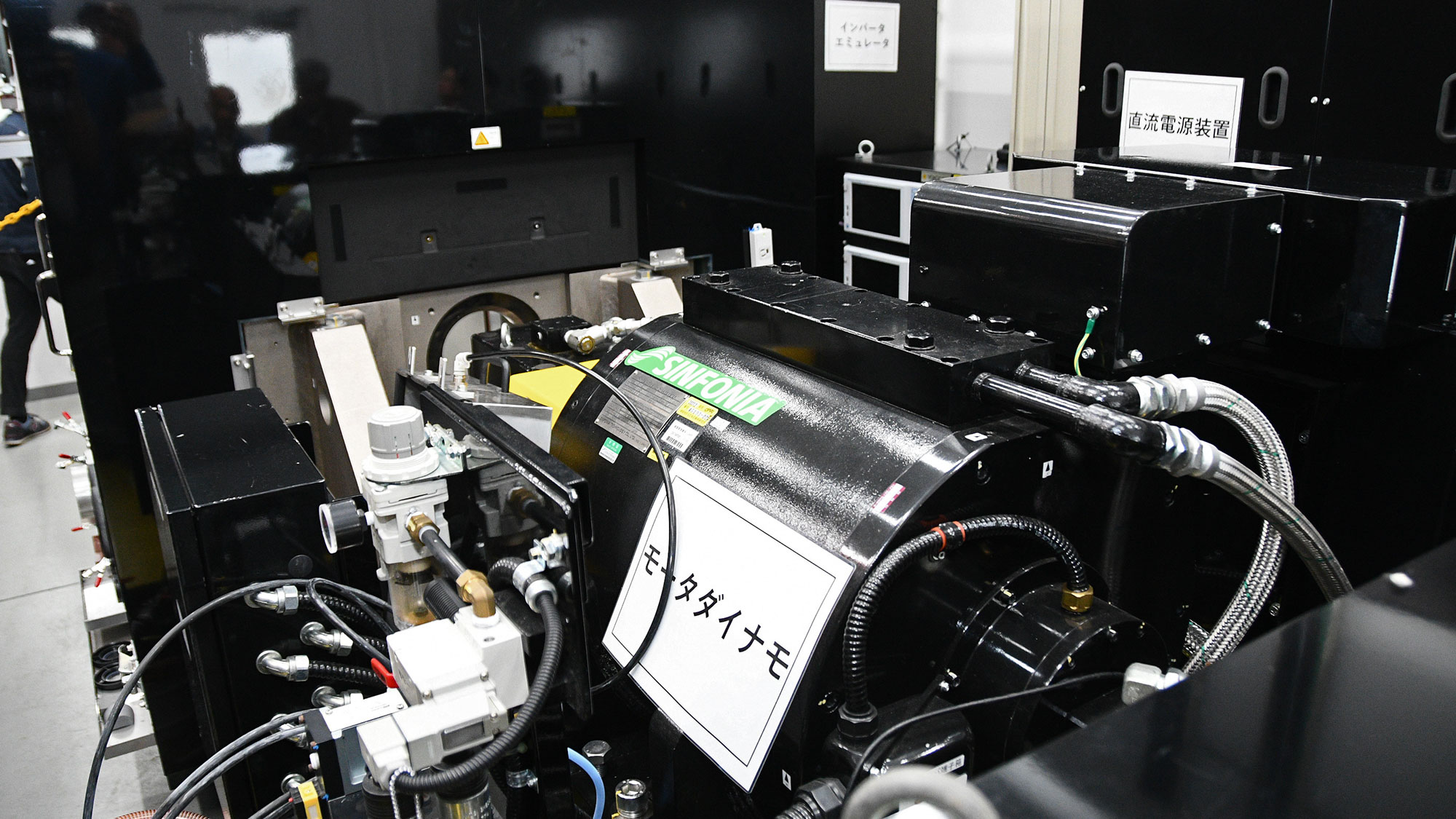

モーターダイナモメーターの恒温槽と逆側から見た様子。手前の大きな筒状のユニットがダイナモ部分。

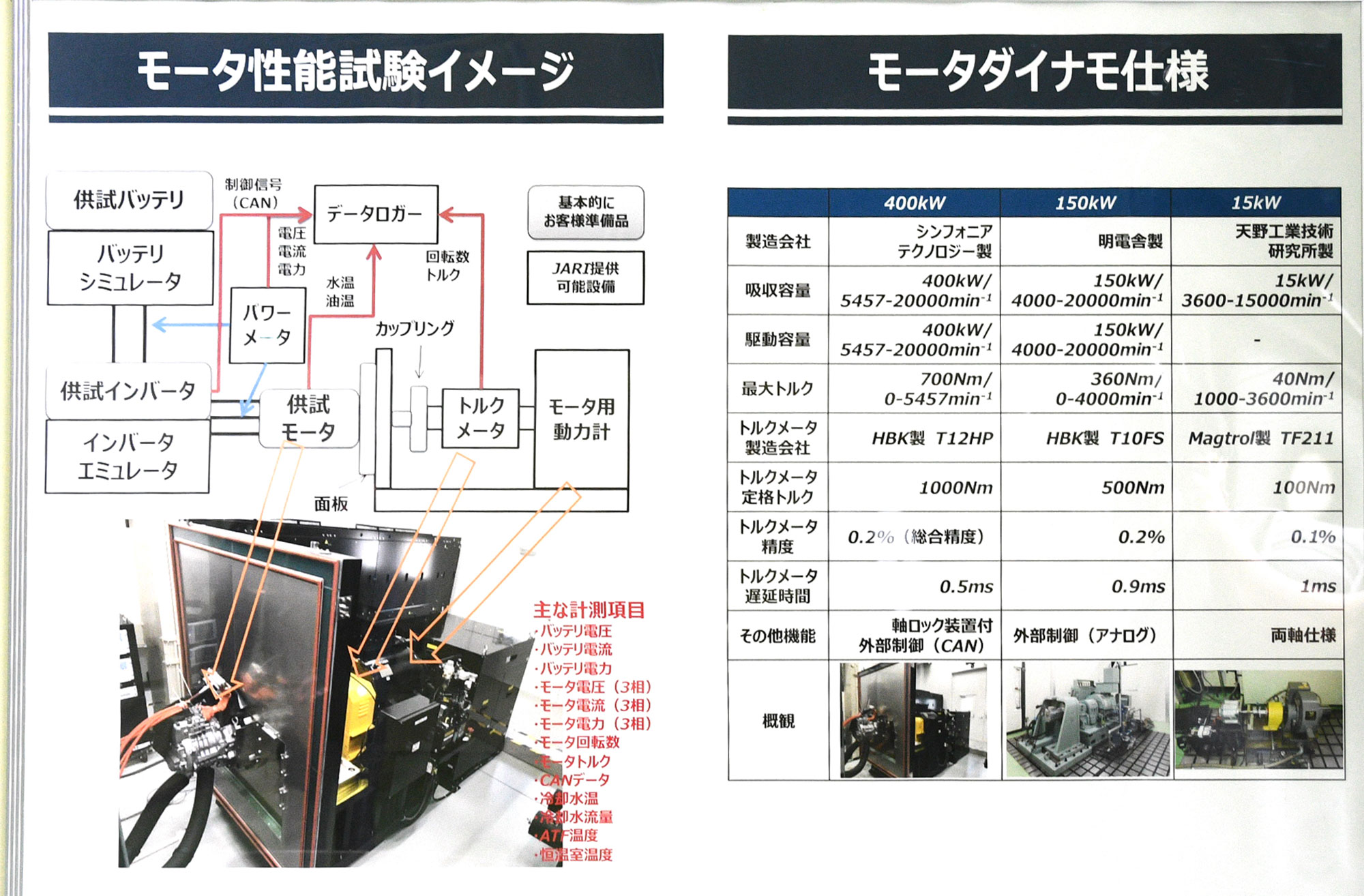

研究施設として最初に紹介するのはEV・電池研究棟にある「モーターダイナモメーター」。この設備は見学予定になっていませんでしたが、たまたま試験終了と試験準備との間のタイミングとなり見学が叶いました。モーターダイナモメーターは、モーターをダイナモ(直流発電機)に接続して、モーターの出力などを計測する機器。JARIは15kW、150kW、400kW、600kWの4台のモーターダイナモを所有していて、今回見学できたのは400kWのモデルです。

JARIでは依頼を受けてモーターを試験しています。自動車メーカーなどが開発中のものもありますが、ライバルメーカーのモーターを解析するパターンが多いといいます。自社で開発中のものはなかなか外部機関に委託しづらいですが、すでに世の中に出ている製品であれば外部に委託しても問題ありません。

自動車メーカーやサプライヤーなどは自社製品を社内で、他社製品を社外委託でテストする機会が多いとのこと。もちろん自社ですべての試験ができればいいのでしょうが、どこもモーターの開発は急務となっていて自社が保有する試験機器だけではまったく足りず、外部委託もかなりの待ち時間になっているとのことです。

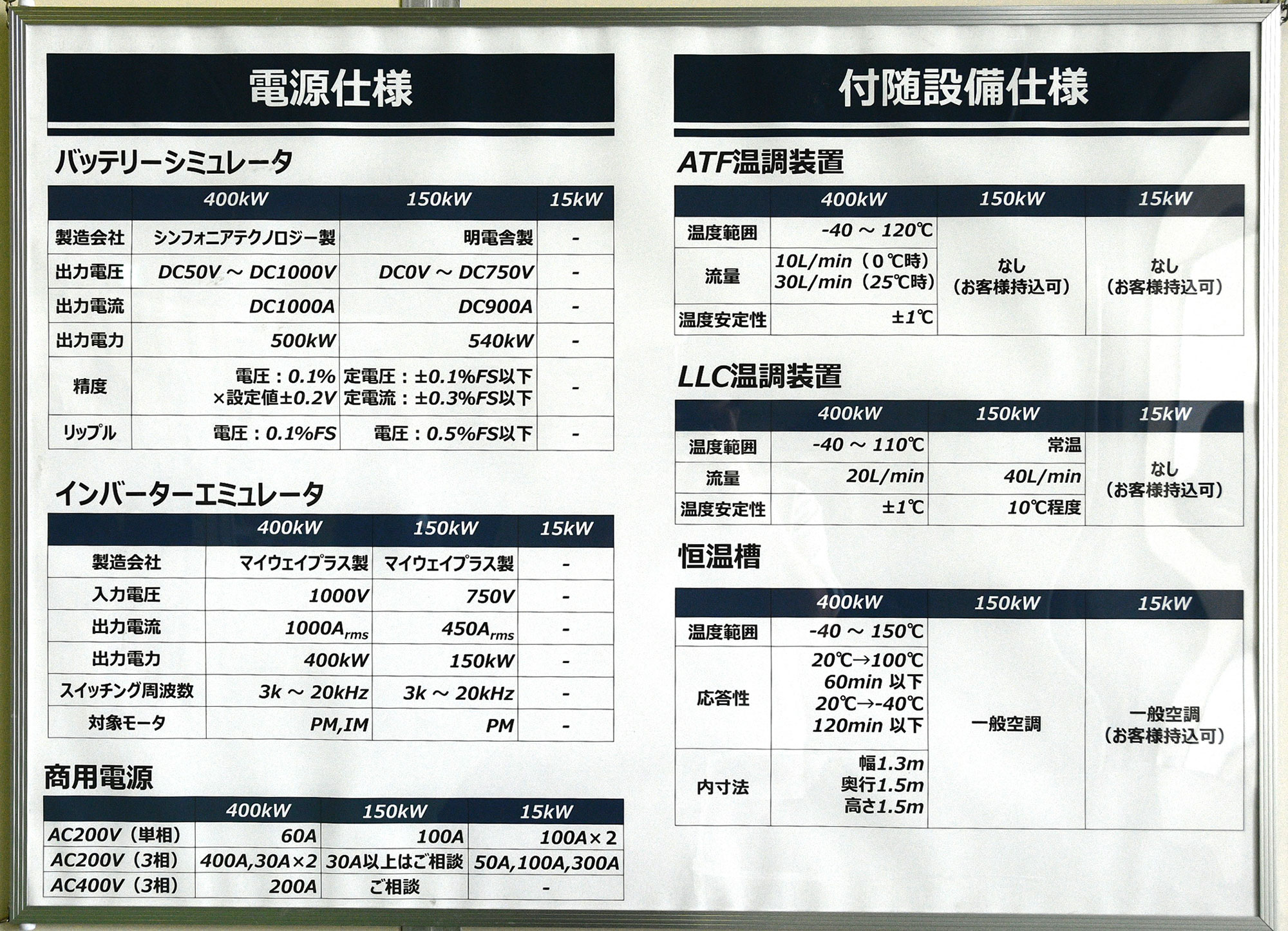

JARIでのモーターの試験はモーター単体だけでなく、インバーター込み、バッテリー込みなどさまざまな組み合わせでの試験が可能です。400kW機は環境についても条件設定が可能でATF、LLC、恒温槽ともに低温はマイナス40℃まで、高温はATFが120℃、LLCが110℃、恒温槽が150℃とかなり過酷な条件での試験が可能となっています。

クルマのパワーユニットとして試験するにはバッテリー込みのほうが特性に合ったものが試験できそうな気がしますが、モーターの性能がバッテリーに左右されてしまいデータの振り幅が広くなってしまうため、設備の電源を使ってバッテリーの特性を再現したほうが定常性のあるデータが取れるというのも面白い話でした。

試験する機器の電波などを閉じこめるシールドルーム

シールドルーム。

つくば研究所には「大型シールドルーム」と呼ばれる試験施設もあります。筆者はすっかり外部からの電波を遮断する「電波暗室」かと思っていたのですが、答は真逆でシールドルーム内で発生した電波などを室外に出さないようにするための設備でした。モーターにしろ充電器にしろ、電気的要素を持つ機器では機器そのものから電波を発するものです。シールドルームではこうした電波を遮断し、外部に漏れるのを防いでいます。

製品化する際には機器自体に電波発生を抑える機構やシールド機能を持つケースなどが備えられますが、開発段階ではそれらを省略することで開発スピードをアップ。製品として完成してから、必要な措置を施します。「大型」の名が示すとおり、機器単体ではなく車両そのもの(小型トラック程度まで)を入れての試験が可能となっています。

普通充電器への補助金活用にはJARI認証が必要

普通充電器を設置した方や設置を検討した方、もしくは開発や設計などを経験した方は「JARI認証」という単語を聞いたことがあることでしょう。この「JARI認証」の「JARI」とは日本自動車研究所(Japan Automobile Research Institute)の略称です。JARIではEV、PHEV用の普通充電器について、感電や火災などにおける電気安全、ケガに対する安全性、不特定多数のEV/PHEVに対する充電が確実に行える互換性、量産工程における品質管理体制を評価しています。

普通充電器製品のJARI認証を行う装置。

JARIが定める基準に適合した充電器には認証マークが貼付され、第三者でも基準をクリアしていることが容易に把握できるようになっています。また、EV用普通充電器が国の充電インフラ補助金の対象機器となるには、JARI認証が必要な要件に定められています。

実際の試験ではAC普通充電器、EV/PHEVの実車を用いたコントロールパイロット信号や充電動作に関する評価のほか、実車を模擬装置(シミュレーター)に置き換えることでのさまざまな条件下で評価します。電気用品安全法や電技事業法への適合を前提に、AC普通充電器に求められる必要最小限度の安全性が保たれているか? 不特定多数への自動車または充電器との接続性は有するか? といった製品の性能だけでなく、一定の品質の製品を作り続ける能力(品質マネジメント)を元に製作された製品であるか? なども評価されています。

つくば研究所では走らせない試験を中心に行っていますが、バッテリーの各種試験については城里テストセンターが担っていることも多いと言います。その大きな理由が安全性です。つくば研究所が自動車高速試験場として開所した1960年代は周辺には住民がほとんどいなかったでしょうが、つくばエクスプレスの開通などにより人口も増加。危険性を伴う試験はやりづらくなっているのでしょう。城里テストセンターで行われている試験もかなり興味深いものですが、また別の機会で紹介しましょう。

取材・文/諸星 陽一

コメント