損害保険ジャパンとプライムアシスタンスが、電気自動車が電欠した時に現場で急速充電をして移動できるようにするサービスの提供を開始しました。従来通りのレッカー移動と、急速充電(最大9.5kW)を選べるのが特徴です。

電欠時に現場で充電が可能に

SOMPOホールディングス傘下の損害保険ジャパン株式会社と株式会社プライムアシスタンスは、2025年2月7日から一部地域で、自動車保険を契約している顧客向けに電気自動車(EV)が電欠した時に現場で急速充電をして自力で移動できるようにする「現場駆け付け急速充電サービス」の提供を始めました。当初は関東、関西を中心にした15都府県でサービスを提供し、順次、対象地域を拡大します。

「従来、EVの電欠時にはレッカー車で最寄りの充電スポットに搬送していましたが、現場でトラブルを解消できないことによるお客さまの不安や負担の軽減を図るため、本サービスの提供を開始しました」(ニュースリリースより)とのこと。2022年11月にEVsmartブログの寄本編集長が完全電欠をやらかした際には、レッカー車というかローダー(積載車)が救援に駆け付けてくれていました(冒頭写真はその時の様子です)。市販EVやハイブリッド車、プラグインハイブリッド車などは回生ブレーキやオートパーキング機能などの関係で、タイヤが接地した状態でのレッカー移動はできないことが多いのでご注意ください(ガソリン車でも電動パーキングブレーキ装備の場合は同様です)。

【関連記事】

東名高速で日産リーフAZE0の完全電欠初体験〜敗因と反省&注意点をレポート(2022年11月17日)

「現場駆け付け急速充電サービス」は、ロードサービスを含む損保ジャパンの顧客対応サービスを担っているプライムアシスタンスが提供します。

損保ジャパンでロードアシスタンス特約がセットされた自動車保険に加入している場合、ロードアシスタンス専用デスクに電欠による救援を依頼すると、従来通り最寄りの充電スポットに搬送するか、「現場駆け付け急速充電サービス」を頼んで現場で急速充電をし、自力で移動するかを選ぶことができるとしています。

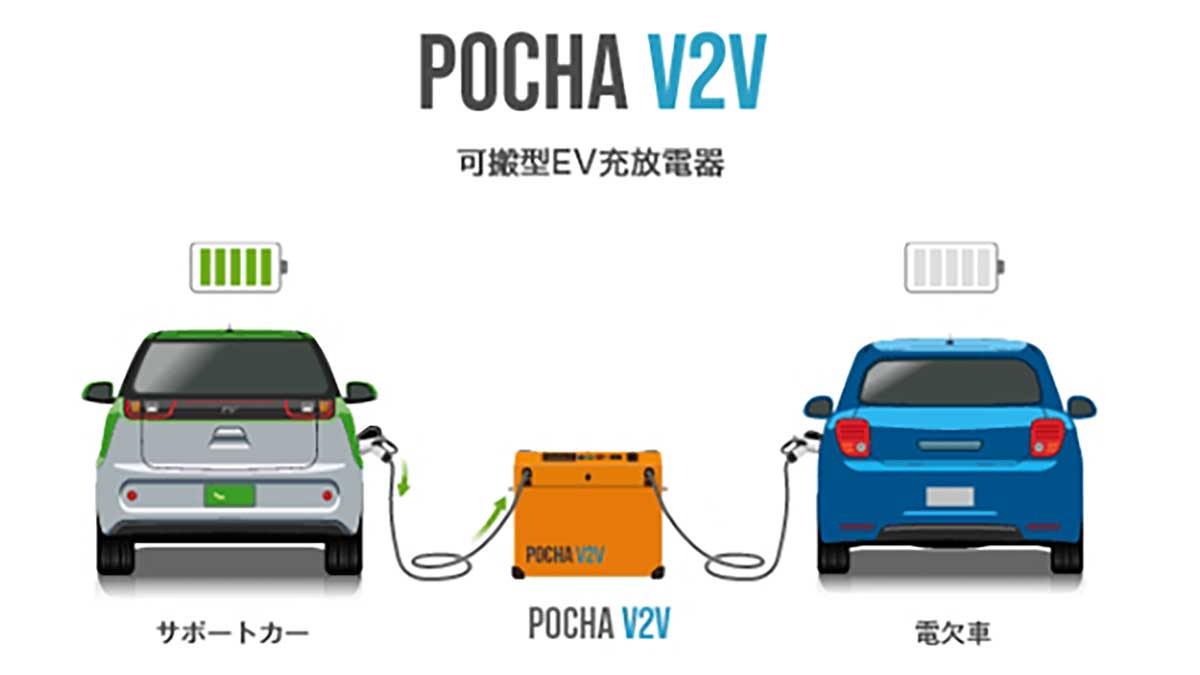

現場での充電を選択した場合、プライムアシスタンスが対応可能な提携救援業者を手配し、急速充電を行います。急速充電は、EVからEVへの給電ができる、株式会社オリジン製の「POCHA V2V」を使用します。POCHA V2Vは、「V2V(Vehicle to Vehicle)」という名前の通り、EVからEVへ給電できる装置です。コネクターはチャデモ規格。最大出力は9.5kWで、充電時間や充電電力量は任意で設定できるとのこと。9.5kWを「急速充電」と表現するのは、EVユーザーとしては微妙なところではあります。

なおPOCHA V2Vの適合車種は、2024年5月時点でトヨタ、日産、三菱自動車、ヒョンデ、ポルシェ、ステランティス、テスラのほか、日野自動車やBYD、いすゞのバス、トラック、大型作業車などとなっています。

適合表をみる限り、BYDはバスしか記載されていませんが、以前EVsmartブログでレポートした「BYD×JAF×損保ジャパン合同研修」でPOCHA V2Vからの給電実演をやっていたし、ATTO3をはじめとする日本で発売済みのEV車種はV2X対応ですから、おそらく「充電」「放電」ともに利用可能ではないか(新車種を含めて確認中)と思います。

ちなみに特設サイトでは適合車種特設サイトの一覧(PDFファイル)が紹介されています。放電できるのはV2X対応車種限定ということのようです。

現場充電とレッカー搬送のどちらがスムーズか

ここで悩みどころなのが、「現場で充電」と「近くの充電スポットへ搬送」と、どちらがスムーズにピンチを脱出できるのかですね。

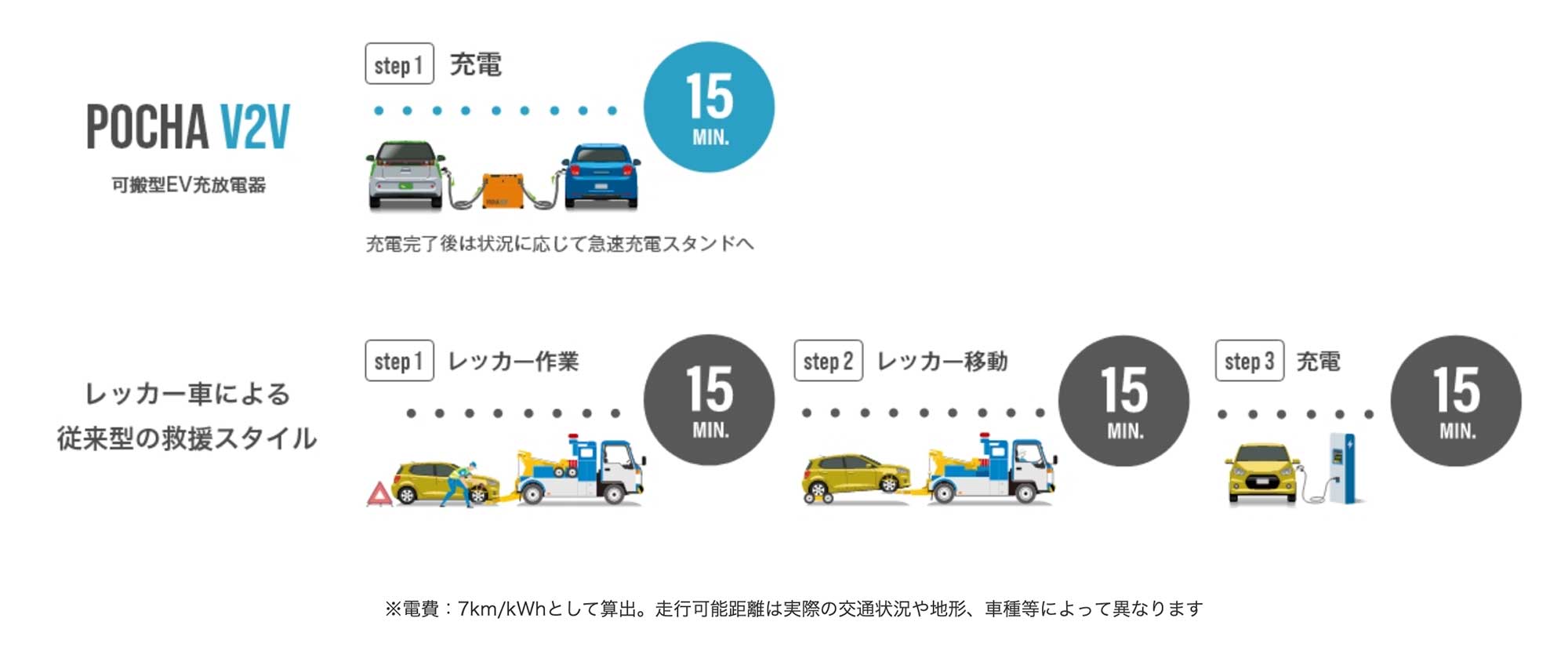

POCHA V2Vの特設サイトによれば、EVの電費が7km/kWhだった場合、15分の充電で15km程度の走行が可能になると試算しています。単純計算で、9.5kW×0.25h=2.38kWhということになります。充電出力が微妙で、EVの電費によっては焼け石に水になるかもしれないので注意が必要でしょう。

POCHA特設サイトより引用。

またPOCHA V2Vはメリットとして、レッカー移動の場合は、レッカー作業が15分、その後の充電スポットまでの移動で15分、さらに充電時間が15分の合計45分を要すると紹介しています。

一方で、POCHA V2Vを使えば現場で15分充電して充電スポットに移動が可能としています。この紹介を一見すると30分の差がありますが、POCHA V2Vを使って充電しても追加充電は必要なので、そこまでの違いは出ないと思われます。また15分で到着できる場所、もしくは10km程度以内(2kWhで走れる常識的な距離)に急速充電スポットがある場所じゃないと「15分充電で救援」の試算は成立しません。

むしろ、電欠現場で出力の低い充電をする時間がもどかしく感じるかもしれません。どうせ追加充電が必要なら、レッカー移動の方がトータルの時間を短縮できるケースも多そうです。

たとえば、急速充電器があるSAまで「もう5kmもないのに」とか、あと一息で自宅の充電器にたどり着くというような場合は、現場で充電した方がスムーズかも知れません。

いずれにしても、電欠対応のサービスが増えるのは安心感を増やすので、EV普及にとってプラスなのは間違いありません。とはいえ、救援サービスは使わずに過ごせるのがなによりです。油断して電欠なんてしないよう、EVオーナーの鉄則として「充電はお早めに!」ということですね。

文/木野 龍逸

コメント

コメント一覧 (2件)

9.5kwは急速充電になるのですか?

普通充電になるのでは?

eKクロスEV乗り電気技師ですー!

この手のCHAdeMO緊急充電システム紹介、以前もバッテリー数台繋げるパターンがあったと思いますが…いずれにせよ重たいんやないですか!?

※記憶が正しければDC400V/40A(16kW)CHAdeMOのはず。

仮にJ1772[200V/15A]でEVへ供給するにしても、それができるポータブル電源は5kWh以上となり重さも50kgあり複数名でないと積載もできやん代物になりますー。それでは一人親方ではどうにもできやんで!!

…たまたま自身は自営業電気管理技術者の業務で使う2kWhポータブル電源から100V/15Aモードで軽EVへの給電実績ありますが、80分以上かかるし変換ロスも考えると1.6kWh程度、仮に10km/kWh走れても16km分…正直現実的やないです。ただ価格15万円以下やから実施できただけ、普及率や量産コストも考えな普及は見込めまへん。

DC48V⇒DC400V(CHAdeMO)電力変換器が市販されてれば苦労せーへんで。多分その電気回路や基盤が高額になりそうな悪寒も。