長野県白馬村にEVで集まる「ジャパンEVラリー白馬2025」(7月12~13日)の会場では、4輪だけでなく2輪も注目を集めていました。手作りで製作したEVバイク「電動カタナ」は6kW充電可能でツーリングも楽々。完成までの紆余曲折をインタビューさせてもらいました。

EVラリー会場で注目を集めた手作りEVバイク

EVラリーのメイン会場となったエイブル白馬五竜第3駐車場には、いろいろなオーナーのEVがメーカー別に並んでいたのですが、唯一無二の存在感を放っていたのが電動カタナです。素人目には何がどうなっているのか細かくはわからなかったのですが、見た目は一世を風靡したあのスズキ「GSX KATANA」そっくりです。オーナーの岩渕雄太さん(千葉県在住)にインタビューさせてもらいました。

※冒頭写真はジャパンEVラリー白馬2025の会場で、インタビューを受ける岩渕さん。

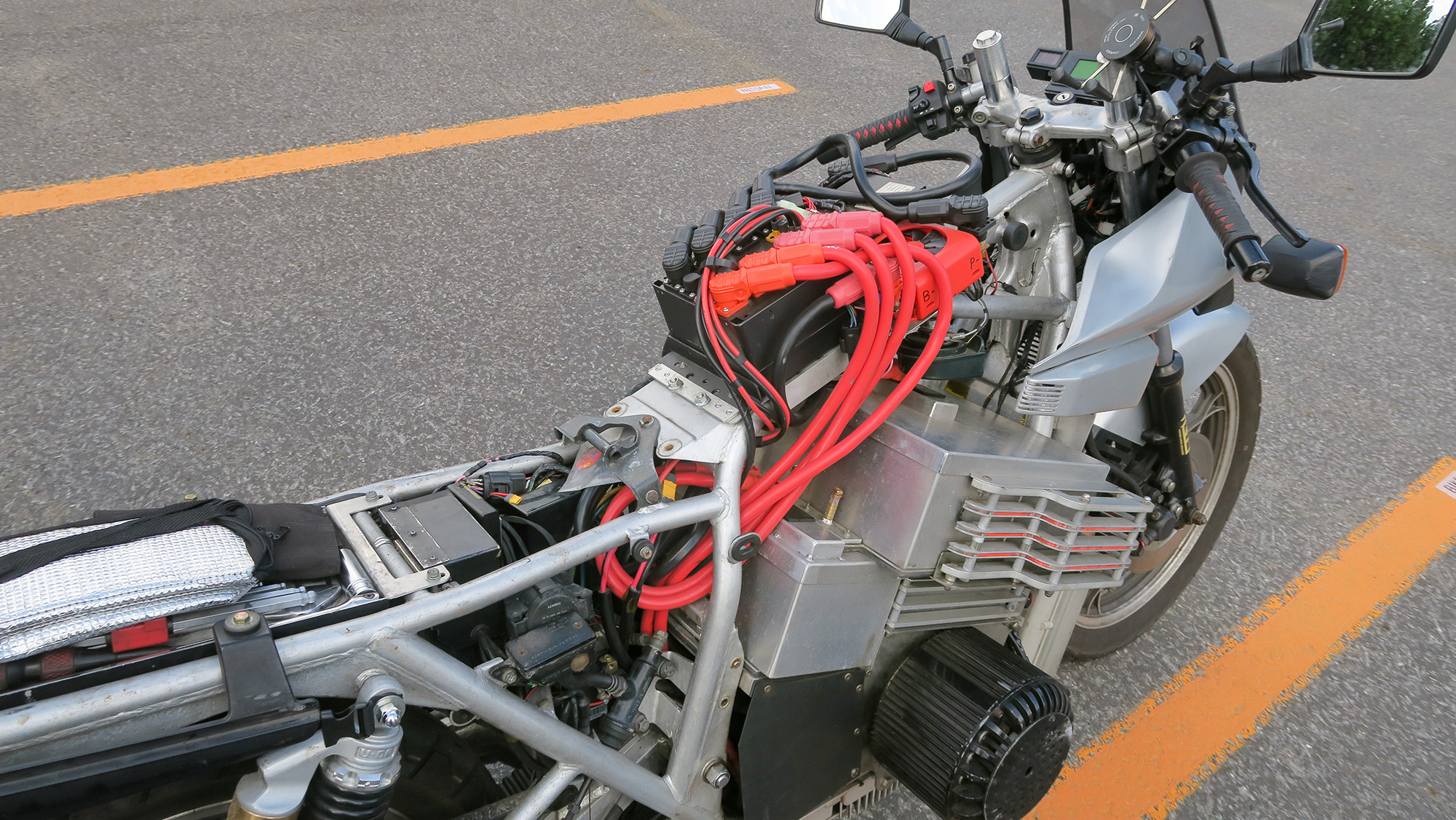

ガソリンタンクを外すと配線が。なんだか、生きもののようでかっこいい。

「13.3kWhのバッテリーを積んでいて、J1772タイプの普通充電器(公共の普通充電スポットで充電可能)を使って最大6kWで充電できます。だいたい70~100kmぐらい乗って、1時間程度充電したら、それでまた同じぐらい走れる。そのサイクルを繰り返すことで、体力が続けばどこまでも走れます。ほぼエンジンのバイクに乗ってツーリングするのと変わらないところまで、やっとたどり着いたという感じですね」

バイクライフは二十歳から。ヤマハのGX250、XS750、スズキのGSX400X Impulseなどを乗り継いできたそうです。しばらく乗らない時期を経て、電動バイクの自作に取り組み始めたのが2016年のことでした。

部品を集めて製作しては課題を見つけて作り直すことを繰り返してきて、この電動カタナは、じつに5代目にあたるのだとか。初代カタナのバッテリー容量は3.9kWhで一充電航続距離も80km程度でしたが、現在は260~280kmと飛躍的に伸びています。充電も3kWだったのが倍速でできるようになっています。

電池のマネジメント対策で信頼性向上

ただ、簡単な道のりではありませんでした。聞いて驚きましたが、じつは2回燃えてしまっているそうです。初代は完成して1ヶ月足らずで走行中に煙を吹き始めてそのまま焼失。3代目は組んで12時間後、こんどは充電中に……。

取り寄せるパーツの信頼性や使い勝手も向上してきています。

それでも岩渕さんはあきらめませんでした。「原因を突き止めて対応することができたので、それも前進だと思っています」と、どこまでもポジティブです。自ら取り寄せたバッテリーのスペックが表示通りではなかったり、BMS(バッテリーマネジメントシステム)の不具合が出たりしたのが発火の原因だったとか。

「そもそも電動バイクの電池は過酷な環境にさらされています。頻繁にゴーストップを繰り返すし、振動も大きい。温度対策をするにしても、重量にもスペースにも制限がある。簡単にはいきませんでしたが、どういう部分が大事なのかは、一応押さえられたと思っています。電池のマネジメントがしっかりできていれば問題ありません」

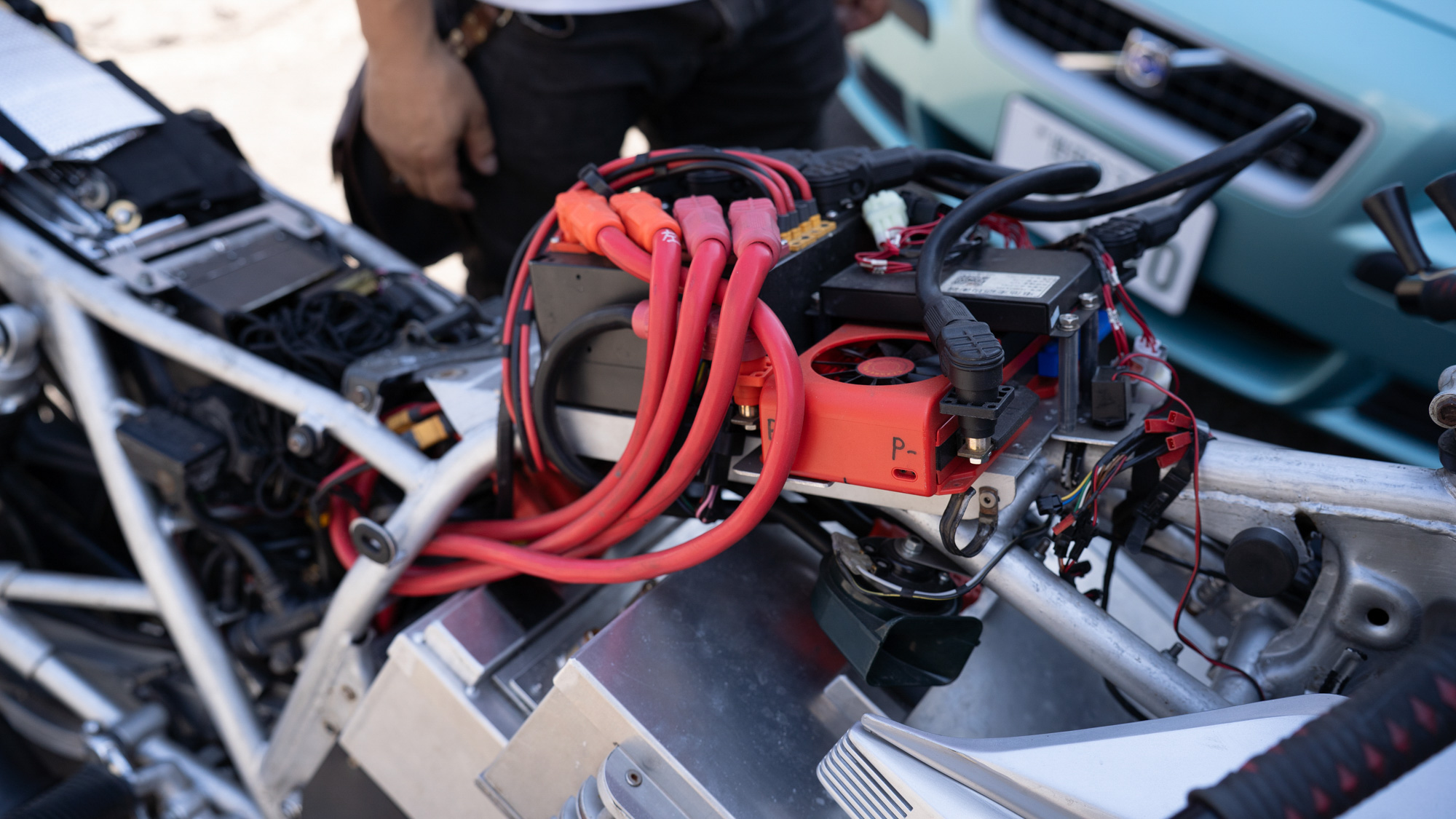

後日、松戸市内で再会した岩渕さん。

その後、使用するパーツを見直し、BMSの作動状況も監視するなど改良を重ね、4代目と5代目ではシリアスな不具合は出ていないそうです。

マフラーはなんと「物入れ」

各部をじっくり見せてもらいました。エンジン車だと燃料タンクにあたる部分には、電気系のシステムがまとめられていて純正タンクから作った外装に覆われています。その下部にバッテリーを搭載。空冷フィンのように見えるのは万一の際にバッテリーを保護するガードです。左右に突き出した黒い円筒が走行用モーター。BMWの水平対向エンジンを連想させますね。ベルトドライブで後輪にパワーを伝えています。

ユニークなのはマフラーです。もちろんEVに排気管は不要。でもわざわざつけたそうです。「オートバイというと、タイヤがふたつでタンクとエンジンが付いていて、という既成のイメージがあって、マフラーも、無いと物足りないんですよ。デザインとして成立しないような気がします」(岩渕さん)。ただ付け加えたのではなく、機能も持たせています。蓋付きの物入れなのでした。1リットルのペットボトルが4本入る円筒形で、普段は釣り道具を入れたりしているそうです。白馬では、道中で買ったというご飯のお供が入っていました。バイクで不足しがちなのが積載場所。ナイスアイデアですね。

千葉の自宅から白馬まで、約300km。無事に走り切っただけでも素晴らしいです。12回目を迎えたジャパンEVラリーが始まった頃は、自ら改造したコンバージョンEVでやって来る人もいたと聞いています。「長距離を走り切ることが冒険になる」というイベントの原点を感じさせてくれる出会いでした。

タタメルバイクのイコマで追加取材

じつはラリー当日にあまり時間がなかったこともあり、後日、千葉を訪ねて追加取材や撮影をさせてもらったのですが、待ち合わせ場所に指定されたのが、オリジナル電動バイクを企画開発しているスタートアップ企業「ICOMA(イコマ)」の松戸ガレージでした。同社は折り畳める電動原付バイク、その名も「TATAMEL BIKE(タタメルバイク)」を販売していて、本ブログでもそのユニークな取り組みについて何度か取り上げています。

【関連記事】

「Japan Mobility Show Bizweek 2024」レポート/小型電動モビリティに注目(2024年10月19日)

『CES2023』現地訪問レポート~ユニークな電気モビリティを要チェック!(2023年1月17日)

ICOMAの生駒崇光社長にも紹介してもらえて、EVバイカーでもある筆者には望外の喜びだったのですが、どういうご関係? 気になっていろいろ質問してしまいました。初対面は2021年に箱根で開かれた『電動バイクCAFEミーティング』というイベントだったそうです。

「僕はちょうど起業して2週間ぐらいだったんですが、会社として初出展させてもらったんです。あの時は大雨で、自走してきた岩渕さんの電動カタナが途中で動かなくなったんですよね」(生駒さん)

「箱根まであと4、5キロのところで、回収車を出してもらって。動態展示をするつもりが、解体展示に切り替えました(笑)」(岩渕さん)

その時はお互いを認識した程度だったそうですが、翌年の東京オートサロンで再会。じっくり話してみると、なんと家は同じ松戸市内。しかも自宅の2階で作っているところまで共通していて、「電動バイクを作ってる人が近所にいたなんて!」と意気投合したのだとか。

かつてタカラトミーで「トランスフォーマー」の開発などに携わっていた生駒さんが立ち上げたICOMA。まさにトランスフォーマー的に変形してコンパクトになる「タタメルバイク」は、世界最先端のテクノロジー見本市「CES 2023」でイノベーションアワードを受賞。試作期間を経て、昨年から量産体制に入って注文販売を受け付けています。

同社では、スマートモビリティの専門家で、トヨタ東京自動車大学校の非常勤講師でもある水嶋徹さんが設計部長を務めているのですが、二輪の電動システムについて実体験の豊富な岩渕さんも、配線を手伝ったりするなどして、よく出入りするようになったそうです。

「私自身、趣味性の高いものが好みだというのもあるのですが、社風がかなり同人文化的なんです(笑)。電動バイクに興味を持つ若い人にもっと増えてもらいたいですし、オープンにやっています」と生駒さん。昨年は、電動バイクや電動ミニカーを自作している人を集めたイベントも開催したそうです。「梁山泊」という言葉が思い浮かびました。電動モビリティづくりのチャレンジャーが集う場所。息の合った二人の話を聞いていると、じつに楽しそうで、こちらもついつい笑顔になってしまいます。

「タタメルバイク」についても、新情報があったのでお届けしておきます。

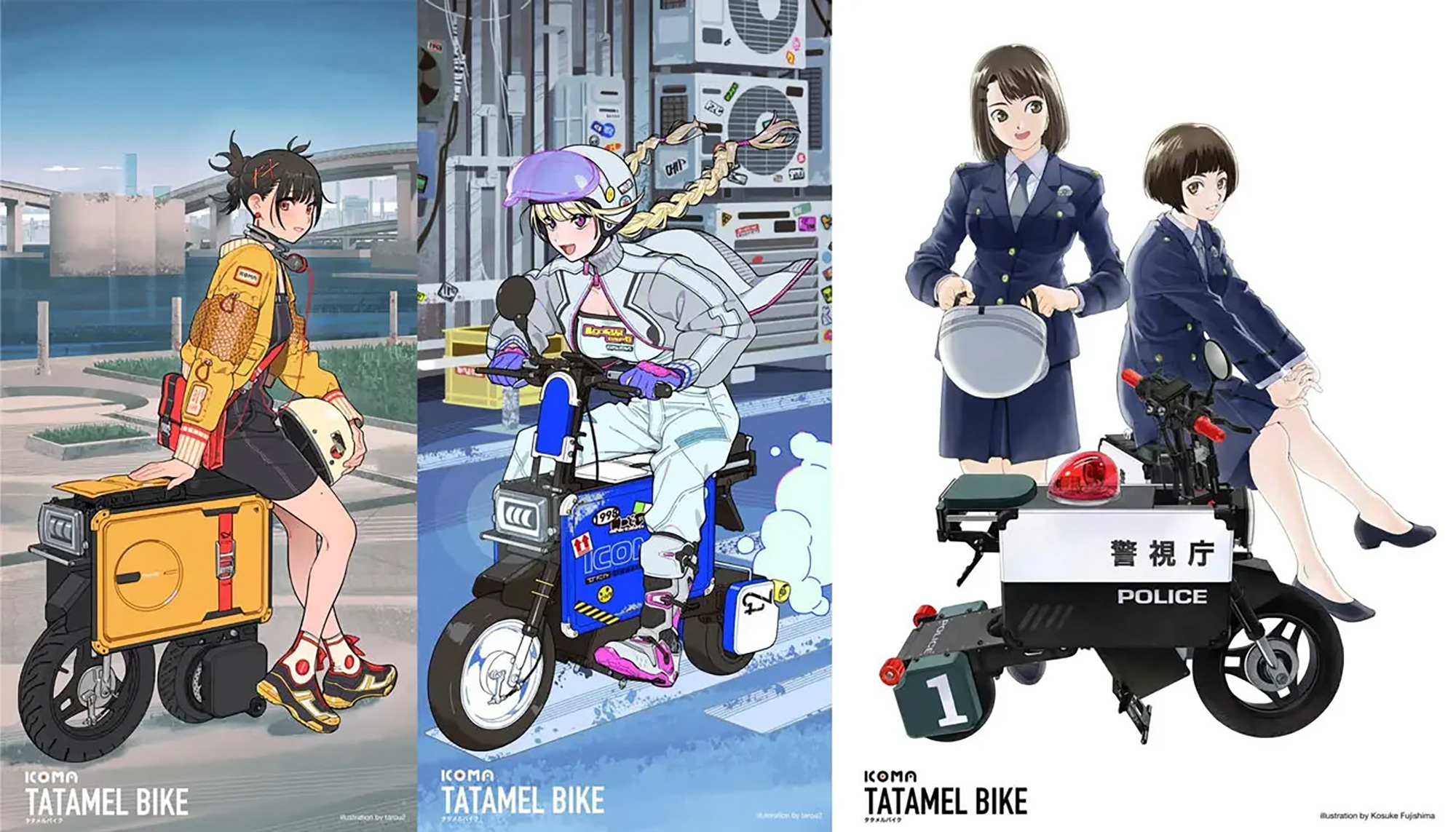

(ICOMA提供)

最大の特徴は折り畳み機構ですが、両サイドのパネルが交換式になっているのもデザイン上のアピールポイント。さまざまに「着せ替え」が楽しめます。その新バージョンとして、イラストレーターのtarou2さんや漫画家の藤島康介さんがアートワークを担当したプロモーションビジュアルが発表されました。

「警視庁」バージョンは公道走行不可とはいえ、インパクト抜群。このデザインで、1/12のカプセルトイやボックストイを発売予定です。「おもちゃのこころでミライをつくる」というのがICOMAの企業理念。電動モビリティ制作にとどまらず、シームレスに「ものづくり」を楽しんでいるのが伝わってきます。

岩渕さんも、新しい電動バイクの制作に取り掛かっているそうです。新たなテーマは軽量化。現在のカタナは車重が250kgありますが、軽量なフレームを探して「車体重量とバッテリー容量の適正値を探りたい」とのこと。チャレンジはエンドレスですね。完成したらまた取材に伺いたいと思います。

取材・文/篠原 知存

コメント