台湾の鴻海精密工業が2020年10月に発表した電気自動車のオープンプラットフォーム構築のアライアンスに、世界中から1300社を超える企業が参加。日本でも多くのメディアが注目し始めています。はたして、何が起きようとしているのでしょうか。

電気自動車の基本構造を共有して製品化を加速

2020年10月16日、アップルの『iPhone』製造などを担う台湾の鴻海精密工業が『Hon Hai Tech Day (HHTD20)』と銘打つイベントで電気自動車のオープンプラットフォームである『MIH』を発表。自動運転技術開発などに取り組む企業アライアンスへの参加を世界へ呼びかけました。

【関連ページ】

● MIH EV Open Platform(鴻海)

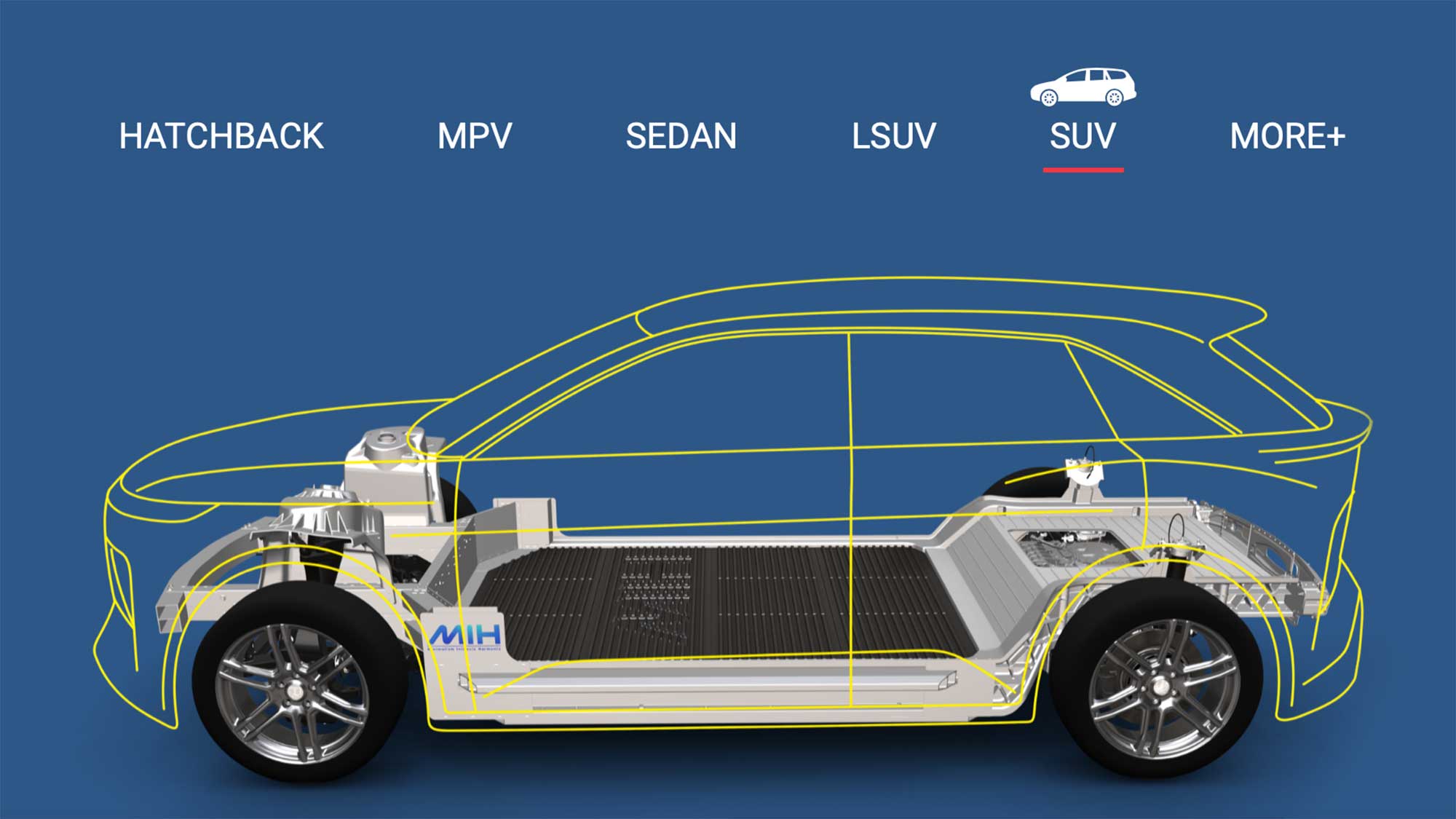

「プラットフォーム」とは、電気自動車のパワートレインや電池などを組み込んだ「基本構造」のこと。たとえば、フォルクスワーゲングループの『MEB』、メルセデス・ベンツが『MEA』、現代自動車の『E-GMP』など、すでに電気自動車開発においては世界の自動車メーカーがEV専用プラットフォームを開発し、グループのブランドで複数の車種を開発し市販する流れが広がり始めています。

鴻海が提言しているのは「オープンプラットフォーム」です。つまり、グループ企業などの垣根を越えて電気自動車用のプラットフォームを共有し、自動運転技術などの開発を加速、アライアンスに参加する企業の技術によって、より高品質で合理的な基本構造を迅速に仕上げていこう、ということです。もちろん、そのプラットフォームを活用して各社が独自のユニークな電気自動車を商品化する動きも出てくるでしょう。

鴻海が立ち上げたMIHのオープンプラットフォームには、すでに世界中の企業1300社以上が参加しており、20社以上の日本企業が参加、MIH によるEVビジネス拡大への期待が高まっていることを『東洋経済オンライン』が伝えています。

自動車の開発や製造を立ち上げるには莫大な資金が必要です。電気自動車の場合、搭載する大容量バッテリーをどのように調達、あるいは製造するかという難題もあります。各国当局の認可を受けるためには衝突安全などのコストがかかる試験も必要であり、プラットフォーム開発のハードルの高さが自動車産業への新規参入が難しい大きな理由になっていました。

でも、鴻海のMIHに独自の工夫や機能を盛り込んだ車体を載せれば、さまざまな新型電気自動車が開発できるということになれば、自動車産業の構図が大きく変わる可能性が広がるのです。

MIHのプロジェクトとは別に、鴻海はアメリカベンチャーである『フィスカー』や、欧州のステランティスと手を組んでアルファロメオブランドの、また中国の浙江吉利控股集団(ジーリー)や、拜騰汽車(バイトン)のEV量産などを手がけることも報じられています。今から数年後には、鴻海が世界のEV市場で大きな存在感を示すプレイヤーになっている可能性が高いといえます。

MIH はホイールベースなどをカスタマイズ可能。さまざまな車種に展開することが可能です。(鴻海公式サイトより引用)

鴻海「HHTD20」プレゼンテーション動画(YouTube)

EV Hardware Open Platform

日本の企業にもぜひチャレンジして欲しい

3月18日には、鴻海は日本企業の日本電産がMIHオープンプラットフォームに参加、戦略的協力パートナーとしての覚書を締結したことを伝えるニュースリリースを発信しました。

日本電産は電気自動車用のモーターなどパワートレイン開発に注力していることが知られています。同社のウェブサイトでも『EVプラットフォーム』への取組をクローズアップして紹介するページがあって「車両価格を抑え、世界中の誰もがEVに乗れるようにするために(中略)日本電産は、従来の自動車業界の枠に収まらない、ディスラプター(創造的破壊者)としてEV時代を牽引していきます」という意気込みが紹介されています。

エンジン車よりもパワートレインの構造がシンプルで、小型のモーターでも実用に十分なパワーが得られる電気自動車は、プラットフォームを共有してさまざまな車種を展開することに適しています。

『電気自動車ベンチャー発の小型商用EV『ELEMO』が日本で初めてナンバー取得に成功』で紹介した HW ELECTRO の『ELEMO』も、CENNTRO 社のベース車両をプラットフォームとして活用し、日本向けに最適化された小型商用EVです。

先日メディア発表会が開催された佐川急便とASFが共同開発する軽EV宅配車も、私自身、発表会に行く前は「きっと軽自動車規格のプラットフォームを開発して佐川急便には専用車を供給、ASFはこのプラットフォームを活用して軽EVを市販するのではないか」と予測していました。佐川急便が置き換える「2030年までに約7200台」では、型式認定を取るには台数が少ないし、コストを掛けて取得する型式認定を活かすためにも、軽EVの魅力的な車種をいろいろと繰り出してくれるはず、と期待していたからです。

残念ながら当日の発表ではそこまでの明確かつ広範なビジョンが語られることはなく、当面は型式認定を取得しないとのこと。「どうやってナンバー取得するんだろう?」と、レポートを書いてくれた木野さんと帰りの車中で話しつつ「不安と期待を一緒に抱えた」記事をお届けした次第です。

なんてことを考えていたら、私もメンバーである『日本EVクラブ』代表理事の舘内端さんが、先日からYouTubeで公開している『Weekly EV Journal』の第3回『佐川急便よ、お前もか?』という動画の中で、佐川急便の発表を取り上げて「競争もいいけど、モーターや電池は共通でモジュール化してコストを下げて、衝突安全もクリアして、多様な車種を展開すべき」と指摘していました。

日本EVクラブの制作スタッフに確認したら、この動画は数週間前に収録したとのこと。さすがに、30年近くEV普及に尽力し続けている舘内さん。メディア発表の内容を予見していたかのようで、佐川急便が軽EVを独自開発することの意義や目指すべき方向性を指し示すコメントだと思います。

プラットフォームの共通化が広がることで、私たちユーザーにとっては安くて魅力的なEVの選択肢が広がる可能性があります。たとえば、バッテリー容量10kWh程度の超小型EV用、20〜30kWh程度の軽自動車用、40〜50kWh程度のコンパクトセグメント用のバリエーションを揃え、前後アクスルにモーターを搭載してAWDにすることも容易なプラットフォームをもとに、いくつものメーカーがさまざまな用途に向けて工夫を盛り込んだEVを開発できるようになれば、すごく楽しみだと思います。

小規模でも優れた技術を誇る「町工場」的な技術者の層が厚いのも日本の強み。たとえば超小型EVのプラットフォームに地域ごとの用途に合わせた特徴を詰め込んだ地産地消EVを全国各地で展開するとか、まだまだチャンスはあるのではないかと夢想します。EVのオープンプラットフォーム構築は、ぜひ、日本の企業にこそ主体的に取り組んでほしい課題だと感じる「鴻海がEVに加速!」のニュースなのでした。

(文/寄本 好則)

コメント