スズキが同社初のBEVとなる「eビターラ」の日本仕様をメディアに公開、千葉県の袖ヶ浦フォレストレースウェイにて試乗会を行いました。公式サイトでは7月10日から車種情報サイトを公開。今年中に日本発売するとしています。

インド工場で生産される「輸入車」という位置付けに

2025年6月某日、スズキが同社初のBEVとなる「e VITARA(ビターラ)」の日本仕様(プロトタイプ)をメディアに公開し、袖ヶ浦フォレストレースウェイで試乗会を開催しました。日本で多くの人が待望しているであろう、国内メーカーによる、四駆モデルをラインアップしたコンパクトSUVの電気自動車。先に結論的な印象をお伝えすると、とても出来のいい新型EVでした。あとは、価格です。

試乗インプレッションの前に、概要を紹介しておきます。「ビターラ」というのはスズキのSUV、エスクードの海外仕様に使われていたネーミングです。ビターラという名前での系譜は1988年にはじまり、現在は4代目モデルが継続して販売されています。

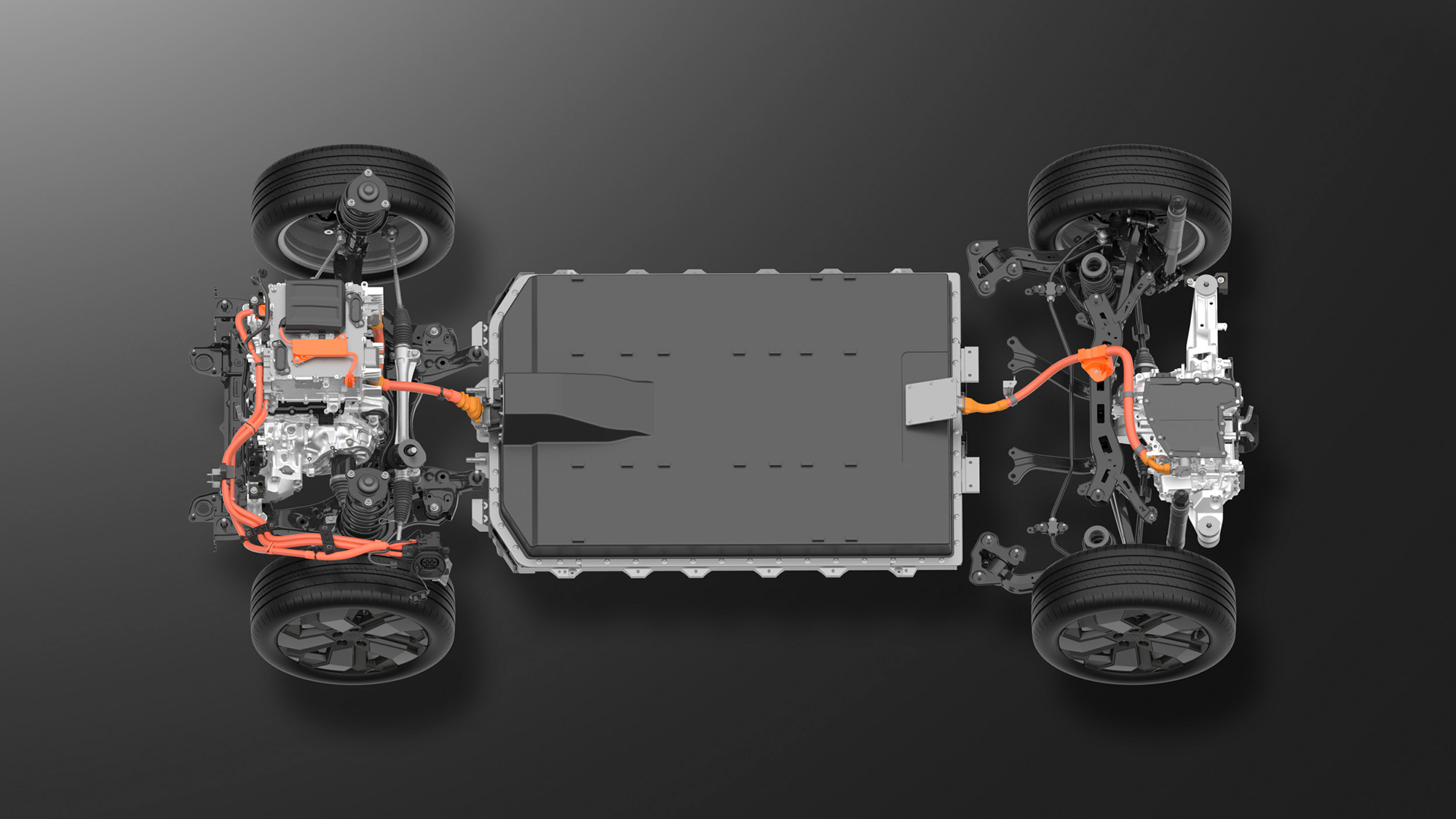

ただし、ビターラとeビターラの間にはとくに関係はなく、eビターラは独立したモデルです。EV専用のHEARTECT-eと名付けられたプラットフォームが採用されて、製造工場はインドのグジャラート工場なので、日本では輸入車という扱いになります。

EV専用プラットフォームを採用。

eビターラはすでに欧州では発表されており、欧州、インド、日本などを中心に販売される予定です。日本仕様のプロトタイプとしては発表されたモデルは全長×全幅×全高が4275×1800×1640(mm)、ホイールベースが2700mm、トレッドは前後ともに1540mmでBセグメントSUVに属します。

グレード構成は49kWhのバッテリーを搭載する標準グレードと、61kWhの上級グレードがあり、標準グレードはフロントに106kWのモーターを積むFWDのみ、上級グレードはフロント128kWモーターのFWDと、フロント128kW & リヤ48kWの4WDと、2種の駆動方式が用意されます。

タイヤサイズは225/55R18で、ホイールはアルミホイールに樹脂フルカバーを組み合わせたものです。ホイール素材をアルミとすることで軽量化を実現しつつ、樹脂カバーを組み合わせることで空力特性を向上しようという考え方で、トヨタのbZ4Xやプリウスなども採用しています。古くは1980年代初頭のBMW5シリーズ(E28型)でも採られた手法です。

駆動用バッテリーにはBYDのLFPを採用

フロント左側に急速充電、右に普通充電の充電口を装備。

バッテリーはBYDの子会社であるフィン・ドリーム・バッテリー製のリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用。モーター(eアクスル)はアイシンとデンソーが45%ずつ、トヨタが10%の出資をしたBluE Nexus(ブルーイーネクサス)製です。

普通充電性能は、49kWhモデル、61kWhモデルともに最大6kW(200V×32A)。急速充電性能は「最大200A=400Vシステムとして出力90kW相当」であることが示されました。ただし、詳細な受け入れ最大出力はまだ公表されませんでした。

試乗会で配布された資料では、充電性能について次のような表が紹介されていました。

| 電池パック | |||

|---|---|---|---|

| 充電種別 | 出力 | 49kWh | 61kWh |

| 普通充電 10→100% | 16A(3kW) | 約15時間 | 約22時間 |

| 32A(6kW) | 約8.5時間 | 約10.5時間 | |

| 急速充電 10→80% | 125A(50kW) | 約55分 | 約55分 |

| 200A(90kW) | 約45分 | 約45分 | |

急速充電の項目を見ると、49kWhモデルと61kWhモデルの出力別の所要時間が同じになっています。つまり、大容量バッテリーのアドバンテージとして、充電性能は61kWhモデルのほうが高いことが推察できます。

今回のスズキに限らず、EVに関するメーカーの発表で「10→80%に何分間」といったデータが提示されることが多いですが、とてもわかりにくいと感じます。とくに、急速充電はさまざまな条件次第で一定時間の充電電力量が変動します。EVユーザーとしては、普通充電、急速充電それぞれ、シンプルに受け入れ可能な最大出力を明示してくれるのがわかりやすいと感じます。

寒冷時には急速充電時間を短縮するため、あらかじめ走行中や急速充電中にバッテリーを温める「寒冷時バッテリー昇温機能」を搭載。電池温度が20℃未満の場合、電池温度を20℃まで温めることが可能でセンターディスプレイで設定が可能です。また寒冷時に電池の出力を確保するため、走行前にバッテリーを温める「バッテリーウォーマー機能」も搭載。スズキコネクトのリモートエアコンと同時に設定でき、バッテリー温度がー15℃以下で動作可能でバッテリー温度をー10℃まで温めます。また、普通充電時の高温時バッテリー冷却機能も備えられます。

サーキットでも爽快なEVらしい走りを披露

ひと通りの説明を聞いた後、いよいよ試乗の時間です。今回の試乗車両はプロトタイプのためナンバーの取得はまだで、試乗はサーキットのコース内を走行するというもの。コース上、ストレート部分は100km/hまで、それ以外は80km/hが最高速度として設定され、高速コーナーの入り口には速度を落とすためのシケインも設けられました。

最初に試乗したのは61kWhバッテリーのFWDモデル。スタートはもちろんスムーズです。eビターラには「エコ」「ノーマル」「エス」と、3つの走行モードがありますが、基本であるノーマルで走ります。

ピットロードを抜けて右1コーナーをインベタで走りコーナーの頂点を過ぎたところでアクセルペダルを床まで踏み込みます。FWDの出力は128kWということなので馬力だと170ps程度でさほど力強い印象は受けませんが、かえって躊躇なくアクセルを踏める印象で、袖ヶ浦フォレストレースウェイぐらいのサーキットだとちょうどいい感じです。

回生ブレーキのフィーリングを確かめようと、フットブレーキに頼ることなくアクセルペダルを戻しつつコーナーに進入してみましたが、少し減速感が足りない感じでした。ワンペダルドライブモードもあるのでスイッチをオンにしてみましたが、ワンペダルドライブモードは高速域ではあまり効果を発揮しません。こうしたときにもっとも使いやすいのは、パドルシフトによる回生量調整ですが残念なことにeビターラには装備されていません。このため、ブレーキをチョン掛けしてコーナーに進入。十分に機敏でしっかりしたコーナリングを披露してくれました。

コーナー進入はもちろんなのですが、長めのコーナーでフルロールした際の踏ん張り感のよさにはとくに感心させられました。eビターラはフロントがストラット、リヤがマルチリンクのサスペンションを採用しています。スズキ車でのマルチリンクのサスペンション採用例は少ないのですが、よく動いてしっかりロードホールディングしてくれるフィーリングがありました。

コーナリングの印象や直進安定性も上出来の4WD

ピットインして、クルマを4WDに乗り換えます。4WDは走り出した瞬間から全体的にスッキリまとまっている印象を受けます。1コーナー先の加速もFWDにくらべて安定して加速していきます。eビターラ4WDの駆動力配分は自動的に変化する方式で、定常走行時は前/後が54/46なのに対し、加速時は50/50、滑りやすい路面では70/30です。減速時はフロントタイヤの回生力が強い70/30という設定です。

タイヤというのは面白い特性を持っていて加減速に全性能を使っていると曲がる力を得られません。その逆も同じです。eビターラ4WDの場合、FWDと違って加速時に使うフロントタイヤの能力を抑えられるので、曲がるための性能を十分に発揮。加速しながら曲がるという2つの仕事を上手にこなせます。このためコーナーの頂点を抜けてからの加速も速く、サーキットを楽に、速く走れます。

シケインのようなステアリングを大きく切る必要のある場面でも4WDのほうが安定して速い印象です。おそらく前後重量バランスも4WDのほうが理想に近いのだと思います。直進安定性も4WDのほうがいい印象でした。

サーキットという非常に路面状況のいい場面での試乗でしたが、ノイジーな不快さはほとんど感じることがありませんでした。サーキット試乗では路面から感じるタイヤノイズなどは低減される一方、逆に風切り音などが目立つことも多いのですが、今回はそうしたネガティブさもあまり感じませんでした。

フロントシートは左右ともに十分な空間が確保され、カップルディスタンスも適度な印象。リヤシートはヘッドクリアランスが少し足りず、外側の側頭部がボディ内側に触れるようなこともあります。座面とフロアの位置関係はよく、膝の曲がり具合もちょうどいい感じなので、座面を下げてヘッドクリアランスを稼ごうとすれば今度は膝に窮屈さを感じてしまうでしょう。かといって全高を上げれば重心も高くなりますし、スタイリング上の問題も出てくるでしょう。

バッテリーをフロア下に収めているEVの宿命でもありますが、このあたりは軽自動車でミラクルパッケージングを実現しているスズキの腕のみせどころ、さらなる改良に期待したいところです。

日本での価格は、今まさに検討が重ねられているそうです。多くの人が買えるEVとして、攻めた価格設定となることを期待します。

取材・文/諸星 陽一

コメント

コメント一覧 (7件)

バッテリー電圧が300V以下で急速充電能力が上らないヒョンデの様な、バッテリーパーツ台と寿命延長と補器類の性能ダウンでコスト削減を最も手軽に、インド流に実現した或る意味スズキイズムの正統伝承者達の作品なのか、

急速充電能力はバッテリー電圧の低さがネックになってあげられませんから、上級モデルとの格差をこうやって付けたんでしょうね。

bZ4Xは130㎾hでしたっけ、こちらは40㎾h級、電流値が高くても電圧低いんで、どうしようも無いですし、150㎾h急速充電器でやっと60㎾h出るかな?

オウチ充電出来ない人にはEV推奨しないサイトの基本方針でしたから、欠点では無いんでしょうが、オウチ充電出来ない私等貧乏人には食指が伸びないモデルになりそうです。

EVsmartブログでは初の「e ビターラ」レポです。

「プロトタイプをサーキットで走らせる」と言う主旨ではありますが、最低限の装備紹介なども行って欲しかった。

このレポでは装備紹介が全くなかったので、同日に参加した別の方のYoutube動画を視聴し、センターコンソール後部に1500Wまで使用可能な100Vコンセントが有ることを知りました。

個人的に次期車両はコンセント装備車を基準の一つにしていたので、有益な情報を他媒体から知ることになったのが残念でした。

今回のサーキット走行レポの他に現段階での装備紹介レポなどを行う予定は有りますか?

e ビターラなど日本メーカ製が出始めてくれているのはシンプルに嬉しいです。

ただ、日本が開発したEVの日本や世界での売れ行きなどを見ていると、ものづくりの日本が考える「EV」と、世界の売れているEVとの何かしらのズレ感がなくなっているかはまだ微妙だなと感じます。

あと、「EVユーザーとしては、普通充電、急速充電それぞれ、シンプルに受け入れ可能な最大出力を明示してくれるのがわかりやすいと感じます。」

私もシンプル派なので賛成です。EVではすでに10万キロを余裕で超える距離を走っていますが、そういうのはあまり気にしていません、時折、EVsmartの充電スポットのコメントに出力が少ないとみかける充電スポットで確認してみることはあります。

過渡期の現時点では表示が必要なのは仕方ないとしても、「事細かな情報が必要」なままではダメだと思います。将来に充電で気にしなくてはいけないことが、ほぼなくなる頃には普及していると思います。

なので先ほど引用したような文面が増えてくることが良いことであると思っています。

別件で、昔の記事で私が書いたコメントで「PnC」というか「繋いでかざす」で充電が始まるというセブンイレブンの充電器のコメントに返答を書いておきました。テスラのような「繋ぐだけ」のプラグインチャージないものの、2ステップでシンプルに充電できれば良いなと思います。

急速充電器の出力表示は、以前も議論になりましたね。

常識ある人間なら「出力(電流)125Aで50kWなら200Aは80kWじゃないの」と素朴に思うはずです。現在の出力表示は紛らわしくて「不当表示だ!」と言われても仕方がない状態だと思います。

スズキの表示は良心的だと思いました。

普通充電、急速充電それぞれシンプルにイコールに充電性能を評価するための単位は?

今回のeビターラで考えないといけないのが「バッテリーはBYDの子会社であるフィン・ドリーム・バッテリー製のリン酸鉄リチウムイオン(LFP)を採用」なところ。

詳細な情報は現状未公開みたいですが、一般的にLFPバッテリーは電圧がリーフなどの三元系バッテリーよりも電圧低いです。

具体的な例を示します。

例:ZE1リーフe+(60kWh)で最大200A放電する新電元製90kWで充電。

SOC21.7% 353V×198A=69.894W(69.894kW)

例:ヒョンデ・インスター(49kWh)で最大200A放電するABB製90kWで充電。

SOC55% 328V×197A=64616W(64.6kW)

どちらも設備最大の電流値で充電していて車、充電設備の両方とも全く問題ない状態ですが、電圧が低いためにSOCが30%以上多くても出力で見ればインスターの方が小さい数値です。

出力だけを鵜呑みにする方がインスターの状況を見て「90kWの設備で充電しているのに、65kWでしか充電出来ない!」とボヤく方が出ても不思議ではありません。

と言うことからeビターラに関しては「普通充電、急速充電をも最大何アンペアまで受け入れできる」と言う表現の方が誤解を招かないと思います。

また上記から「普通充電、急速充電それぞれシンプルにイコールに充電性能を評価するための単位は電流値(アンペア・A)である」と考えます。

出力は参考程度かな?

>EVユーザーとしては、普通充電、急速充電それぞれ、シンプルに受け入れ可能な最大出力を明示してくれるのがわかりやすい

そういう人もいるのかもしれませんが、シンブルに「どの充電方法でも」「どの充電器でも」「どの車種でも」「どの残量(SOC)でも」イコールに充電性能を評価したいのであれば、急速充電、普通充電ともに電力(出力・kW)ではなく電流(A)で行うべきだと思います。

理由は下記のとおりです。

(1)一例で言えば、ニチコン製CHAdeMO充電設備は機種によって400V、450V、500V基準のCHAdeMO充電設備が混在しています。

特に500V基準の設備は最大100Aの機種も有ります。計算すると、500V×100A=50kWになります。

でも実際に充電設備から放電するのは最大100Aなので、400Vシステムのクルマなら、400V×100A=40kWが最大となります。

上記を知らない一部のEVユーザーは「50kWの機種で充電してるのに、車内の純正メーターには40kWとしか表示されない!施設側が制限している!!」と充電設備&車両とも問題ないのに異を唱える無知な方もいます。

(2)車種によって(同じ車種でも駆動用電池メーカーが違えば【例:三菱MiEVシリーズなど】車両のシステム電圧が違う。

(3)同じ車種(同じ電池)でも電池残量(SOC)によって電圧が変わるため電力(出力)も変わる。

(4)車両と充電器との間の信号のやり取りは電流値で行われている。

(5)普通充電設備の場合、分電盤や配電盤からのケーブル長によっては電圧が190V未満~210V以上となり、上下で20V以上も開きがあり、出力値も幅が出来る。

スズキが提示した表が急速充電、普通充電とも電流(A)表記していたのなら、スズキの資料の方に好感を持ちました。

よこよこ さま、コメントありがとうございます。

ご指摘のように、受け入れ可能な最大電流値を明示してくれるといいですね。

手前味噌ながら、マイカーのヒョンデKONAとインスターは最大電流値がアナウンスされています。

なお、eビターラの急速充電性能は未発表。記事中で紹介した表(配付資料の情報)は、最大125Aの50kW器、200Aの90kW器で充電した際の、10→80%の時間を示すもので、車両の受け入れ電流値というわけではありませんのでご注意ください。

あと、急速充電器のディスプレイ表示では、やっぱり随時VAを確認したいなぁと思いつつ。