元日産のエンジニアらが設立したEVベンチャーが開発中の超小型EV『クロスケ』に、自動車評論家の御堀直嗣氏が試乗。『GT-R』のテストドライバーも関わって、快適で楽しいモビリティに仕上がりつつあることを実感。これを「受け入れる社会」への夢と期待を込めたレポートです。

「EVだからできること」へのチャレンジ

「クロスケ」と、愛称される超小型EVに試乗した。一つ目のヘッドライトの独特な外観を持つクロスケは、第一種原動機付自転車(ミニカー)に規定される一人乗りのEVバンで、軽自動車のバンと3輪バイクの中間に位置づけられる。

一人乗りで、後部は荷室となっている。全長2.495m×全幅1.295m×全高1.645m。最大積載量90kg、荷室寸法は、1m(長さ)×1.2m(幅)×90cm(高さ)。

昨秋の東京モビリティショーに出展されたので、現場で見た読者もあるかもしれない。その後にナンバーが付き、公道で走行できる状況となり、今回の試乗が叶った。

クロスケは、元日産自動車でEV開発に関わってきた人たちが設立したブルースカイテクノロジー社で構想された。同社は、クルマの電動化や、その関連技術に特化したコンサルティングおよびエンジニアリング会社である。

ある研究機関の要請により、2021年に物流MaaS実証実験に参加したことを通じ、超小型EVの可能性を探ることになった。その経験を基に、独自の車両を構想し、試作車の製作に取り掛かった。その際、一次受け(Tier1)に位置づけられる部品メーカー3社と、超小型EV技術研究組合(METAx)を設立し、経済産業省による技術研究組合制度により試作車の設計・製作を行った。その一台が、写真のクロスケだ。

クロスケは、当初から量産化を視野に開発された。試作車の製作がひと段落したことでMETAxは解散し、今後は、nicomobi(ニコモビ ※公式サイト)という会社を設立し、2028年までにパイロット生産を行い、29年からの本格量産につなげる計画だ。ニコモビの公式サイトを見ると「EVだからできること」にチャレンジするという「こころざし」が示されている。

「軽バンの半分」というコンセプトで開発

運転席は、車体中央に設定されている。座席両脇の床に、鞄など小物を置くゆとりがある。

クロスケの特徴は、「あらゆる面で軽バンの半分」という概念にある。車体寸法や性能はもちろん、価格においても半分を目標とする。最大の壁は、駆動用バッテリーの原価だ。たとえば一充電走行距離を求めだすと、車載バッテリー容量に切りがなくなり、超小型EVの意味を失いかねない。試作車が出来上がったことで、実車を前に使われ方を模索しながら、仕向け地域の電力供給事情にあわせた仕様にしていくことになるようだ。

そのため、複数台つくられた試作車は、日産リーフの使用済みバッテリーの二次利用や、汎用バッテリーの18650をモジュール化するなどしており、搭載電池の多様性を模索している。今回試乗したクロスケは、リーフの二次利用バッテリーを搭載する。

原価低減策で象徴的といえるのが、ヘッドライトを一つとした外観だ。あるいは、フロントサスペンションのスタビライザー(カーブでの安定性を保つ機構)を省いている。それでも優れた操縦安定性を実現することが、日産時代の知見を活かした腕の見せ所だ。

メーター右端は、バッテリー残量計。その隣に速度がデジタル表示され、いずれも視認性がよい。メーター右手は、スマートフォンのホルダー。

クロスケは一人乗りで、運転席は車体中央にある。このため、海外展開する際は、右ハンドルにも左ハンドルにも、地域の交通形態に適応しやすい。運転席の後ろは荷室で、第一種原動機付自転車(ミニカー)の規定により、90kgまで荷物を積める。積載重量は軽バンの350kgと比べ少ないが、クロスケ2台(通常一台分の駐車枠に2台止められる)で軽バンの用途を補うと考えれば、2台の運用で180kgの荷物を運べる計算だ。荷物の運搬は、必ずしも重量だけでなく、段ボール箱が何個積めるかといった見方もされるので、軽バンの半分を基本概念としながら、超小型EVならではの適材適所を探すことになるだろう。

クロスケの販売先がすでに具体化しているわけではない。だが、モビリティ―ショーなどへの出展を通じた反響を集めると、たとえば、これまで軽バンで巡っていた営業車の代替、地域間の移動、移動サービスでの保守管理、訪問医療など、軽自動車でも余りのあった用途で「使ってみたい」との声があったという。

太陽光発電パネルなどの搭載も構想中

展示会出展用として自治体の災害対応向けの想定で、荷室側面と屋根に太陽光パネルを貼り、スターリンクを活用して情報発信する構想。

今回の試乗車は、自治体で災害時などに情報拠点となる事例を想定し、太陽光発電パネルを車体側面と屋根に設置し、スターリンクを活用して通信する試みの仕立てになっている。

個人消費者の声としては、「大きく重い荷物を個人で運ぶのに便利そうで、使ってみたい」との要望もあったということで、カーシェアリングとしての事業化もあるかもしれない。当面は、法人への導入を前提に、先々は個人が使える事業化も選択肢に入ってくるだろう。

クロスケの開発者たちは、「採算のあう台数が市場へ出ることへの期待は高いが、かといって売り散らかしたのでは環境意識として懸念がある」と述べている。

クロスケとの対面は、すでに昨年9月に済ませていた。クロスケとは、XK=クロス・軽という位置づけからもじった愛称だ。衣料品にXSやXLがあるように、Sサイズより小さい、Lサイズより大きいという場合に、Xが使われる。軽自動車より小さいEVで、XK(クロス・ケイ)、そこからクロスケになった。

ヘッドライトは一つだが、2輪車ではなく4輪車であることを左右のポジショニングランプで夜間は知らせる。

一つ目のヘッドライト姿が、実際にどう感じるか。初対面で違和感はなく、逆に全体の造形から親近感を覚える外観だと思った。樹脂の車体そのままで、塗装やラッピングなどしていない素のクロスケは、樹脂表面の粗さがあるが、安っぽさは覚えなかった。樹脂部品は、一般に表面処理が質感を左右しがちだが、樹脂の地肌そのままの黒いクロスケは、無機質な機械というより、有機的な愛玩動物(ペット)のような印象を与え、惹き付けられた。乗馬に親しむ私には、馬と接する気分でクロスケに乗れそうに思えた。

ブレーキの制動力にも不安はなし

クロスケの運転席に座る。座席が中央であることに違和感はない。座席左右の床に、鞄など小物を置くゆとりがある。ダッシュボード中央のメーターは視認性がよく、バッテリー残量や速度を含め、クルマの状況を的確に認識でき、安心感がある。

運転席後ろはパネルで覆われた荷室なのでリアウインドウがないが、ルームミラーは、カメラ映像で後方の様子を見せてくれる。これも安心材料の一つだ。

前進・後退の切り替えはボタンスイッチで、D(ドライブ)/N(ニュートラル)/R(リバース)の3ボタンである。スイッチを入れ、Dを押せば、あとは足踏みペダル式の駐車ブレーキを解除することで走り出せる。

トラック/バスのようにやや寝た配置のハンドルは独特だが、運転しにくくはなく、すぐ慣れた。

シトロエン・アミで使われている48ボルト(V)のモーター機能付き交流発電機を基に駆動用として改良されたモーターは、小柄で495kgというクロスケに十分な力を備えていた。アクセル操作への応答は適格だ。はじめは手ごたえを確かめながらゆっくり走ったが、すぐに速度を上げたくなり、思い通りの加速をもたらした。ブレーキは、軽自動車の倍力装置が装備され、しっかり踏む必要はあるが、踏み込んでもなかなか制動力が出ないような不安がない。これも慣れると、ペダル操作を意識せず適切な制動力が得られた。

速度調節には回生が働き、その効果は適度で違和感なく、アクセルペダル主体で速度をある程度調整できる。

荷室扉は跳ね上げ式で、荷室内は無駄な出っ張りがなく、広々と見える。

GT-Rの元テストドライバーも関わって仕上げ中

試乗は、ブルースカイテクノロジー社の事業所近くのニュル(ドイツのニュルブルクリンク=GT-Rの開発で使われた)と彼らが呼ぶワインディング路を往復した。先の曲率がきつくなる下りのカーブへ、それなりの速度で入り、ハンドルをグッと切り込んでも、不安なく曲がり切った。

実は、クロスケの操縦安定性と乗り心地の仕上げは、元日産でGT‐Rの開発に携わったテストドライバーが関わっている。「高性能車であろうと超小型EVであろうと、目指す操縦性に変わりはない」との方針で仕上げたと話す。

クロスケは、鋼板を溶接で組み立てたフレームに、前側マクファーソンストラット/後側セミトレーリングアームという、乗用車並みのシャシーとなっている。バネとダンパーの調節で、スタビライザーなしで操縦安定性が煮詰められているのも、GT-Rで腕を磨いたテストドライバーの見せ所となった。

あわせて、クルマの挙動に適したモーター出力の制御が行われており、安定性と乗り心地のよさに貢献している。

クロスケを受け入れられる世の中への期待

クロスケを試乗した第一印象は、快適で楽しく、もっと運転したくなる仕立てであることだ。これまで試乗した超小型EVのなかで、これほど感動させられたものはない。超小型EVにありがちな、どこか我慢するといったことがない。

今後の量産へ向け、改めて材料選定や原価の確認、使われ方の模索など、他業種との関係を含めやるべきことは多く、試行錯誤すべき分野もあるだろう。しかし、本当に超小型EVの活躍する市場や地域があるのだろうかとの疑問は、クロスケに触れると薄れ、逆にクロスケが世に受け入れられるにはどうすればよいかという妄想や期待が膨らむ。

そうした思いにさせるのも、2010年に初代リーフを生み出し、発売し、苦労を重ねてきた元日産関係者だからこそ、新しいEVの可能性を探る分野で、ほかにはない可能性を示すことができたのだと強く確信した。

取材・文/御堀 直嗣

【編集部追記】

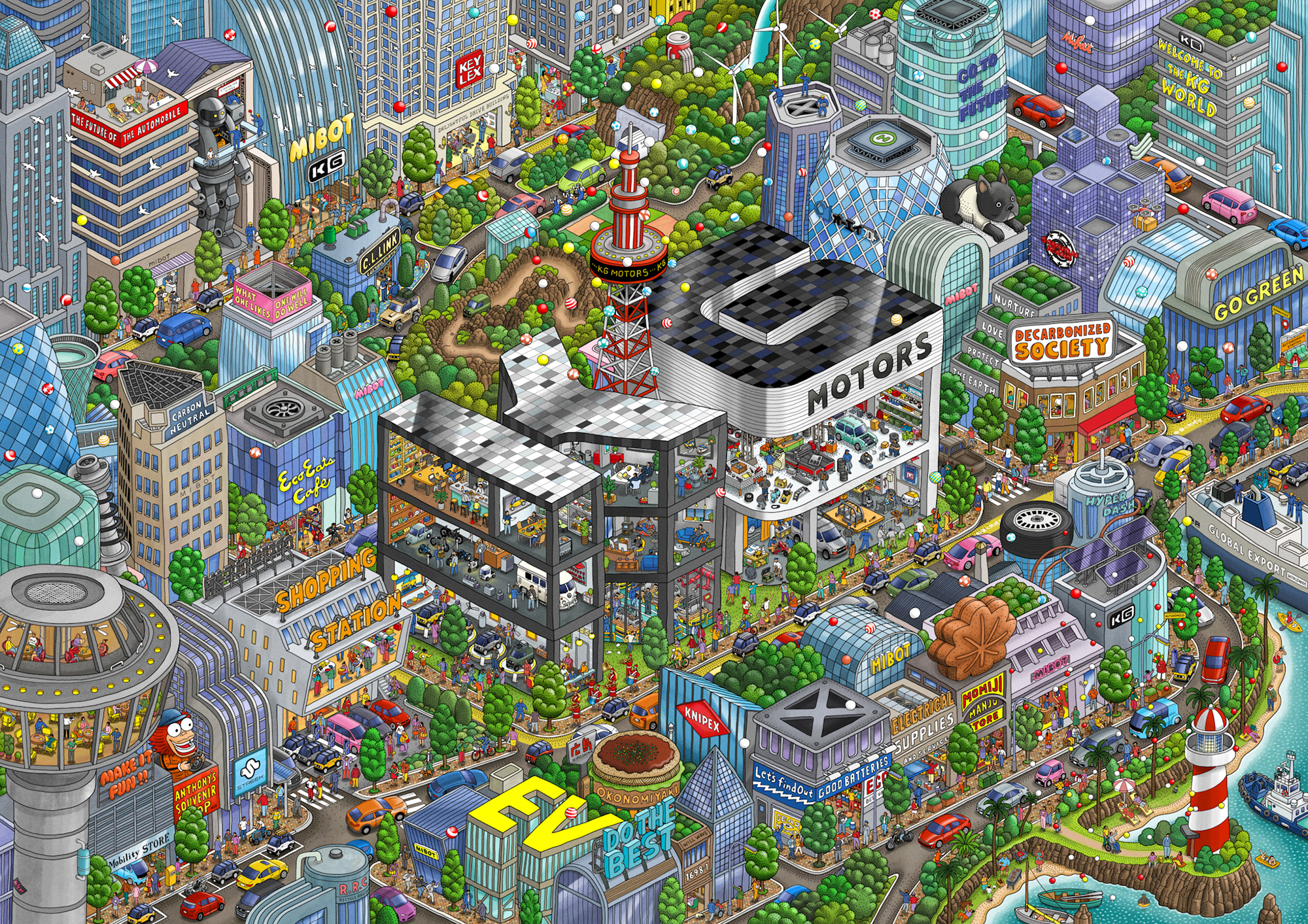

1人乗りの超小型EVといえば、かねて価格発表などのニュース(関連記事)をお伝えしているKGモーターズの「ミニマムモビリティ(仮称)」の車名が、2024年5月21日、『mibot(ミボット)』に決定したことが発表されました。

車名発表のリリースには、広島を拠点に世界で活躍するイラストレーターIC4DESIGNのカミガキヒロフミさんによる「mibotが走る未来の街」という作品が紹介されるなど、社会の進化への期待が膨らむ内容でした。

さまざまなチャレンジャーの、さらなる活躍と成果に期待しています。(寄本)

コメント

コメント一覧 (5件)

イメージは初期型のダイハツミゼットですね!

一つ目はLEDでしょうか?

すごく楽しそうなクルマですが、発売が2029年では先にそっくりさんが出てしまわないか心配です。

4、5年先というのがちょっとスピード感無く心配になりますがEVが今より一般的になっていて受け入れやすい社会になっている事を祈っております。

ガソリンスタンドが近くに無いような過疎地域での日常の交通手段としても有用だと思う。

補助金が既存の国内メーカー優遇となり

それなりの規模と資本力のあるBYDすら大幅減額を食らっている現状

EVのスタートアップなどほぼ不可能でしょうね

仮に格安で車両を仕上げたところで

数十万円の補助金差で既存のメーカーに軍配が上がります

ほんと我が国の行政何も考えてなくて嫌になる

リーフの劣化バッテリーの再利用というアイデアは価格面でも環境面でもナイスだ。

サイズと価格で原付の代替は無理だが生活道路で流れに乗れる速度が出せて原付並の維持費が可能な法整備があれば軽自動車の一部を置き換えることが期待できる。