フォルクスワーゲンが電気自動車IDシリーズで2車種目となるSUVの『ID.4』の詳細を発表しました。電池容量77kWh。日本の広報部に確認したところ限定車仕様の価格は4万9950ユーロ(約615万円)〜。自動車評論家の御堀直嗣氏による解説をお届けします。

日本への導入は2022年以降で検討中

ドイツのフォルクスワーゲン(VW)の電気自動車(EV)『IDシリーズ』で2車種目となるID.4が、9月23日にドイツで発表、発売された。年内に欧州で納車される予定のID.4は限定車仕様で、4万9950ユーロ(約615万円)と、上級版の5万9950ユーロ(約738万円)の2車種。合計で2万7000台の販売を見込んでいる。仕様や台数を限定しない標準車の価格などは、欧州でもまだ公表されていない。とはいえ、ベースモデルの欧米での価格が日本円で400万円台前半〜とする報道もあり、VWが価格面でも意欲的であることが感じられる。

先に発表されたID.3が、VW社の中核となるゴルフを継承するような小型2ボックス車で登場したのに対し、ID.4は、日本を含め世界の市場で高い人気を誇る小型SUVのEVとして誕生した。国内市場へは、ID.3かID.4になるかを含め、2022年以降に導入の方向で現在検討中であると、フォルクスワーゲン・グループ・ジャパン広報は答えた。

ID.4の車両全長は4.58mというから、メルセデス・ベンツEQC(全長4.77m)やテスラ・モデルY(4.75m)と、プジョーe2008(4.305m)の中間的な寸法といえる。ID.3の全長が4.261mなのでそれよりやや大柄で、既存のエンジン車のSUVであるティグアンが4.5mだから、そのEV版と位置付けられそうだ。

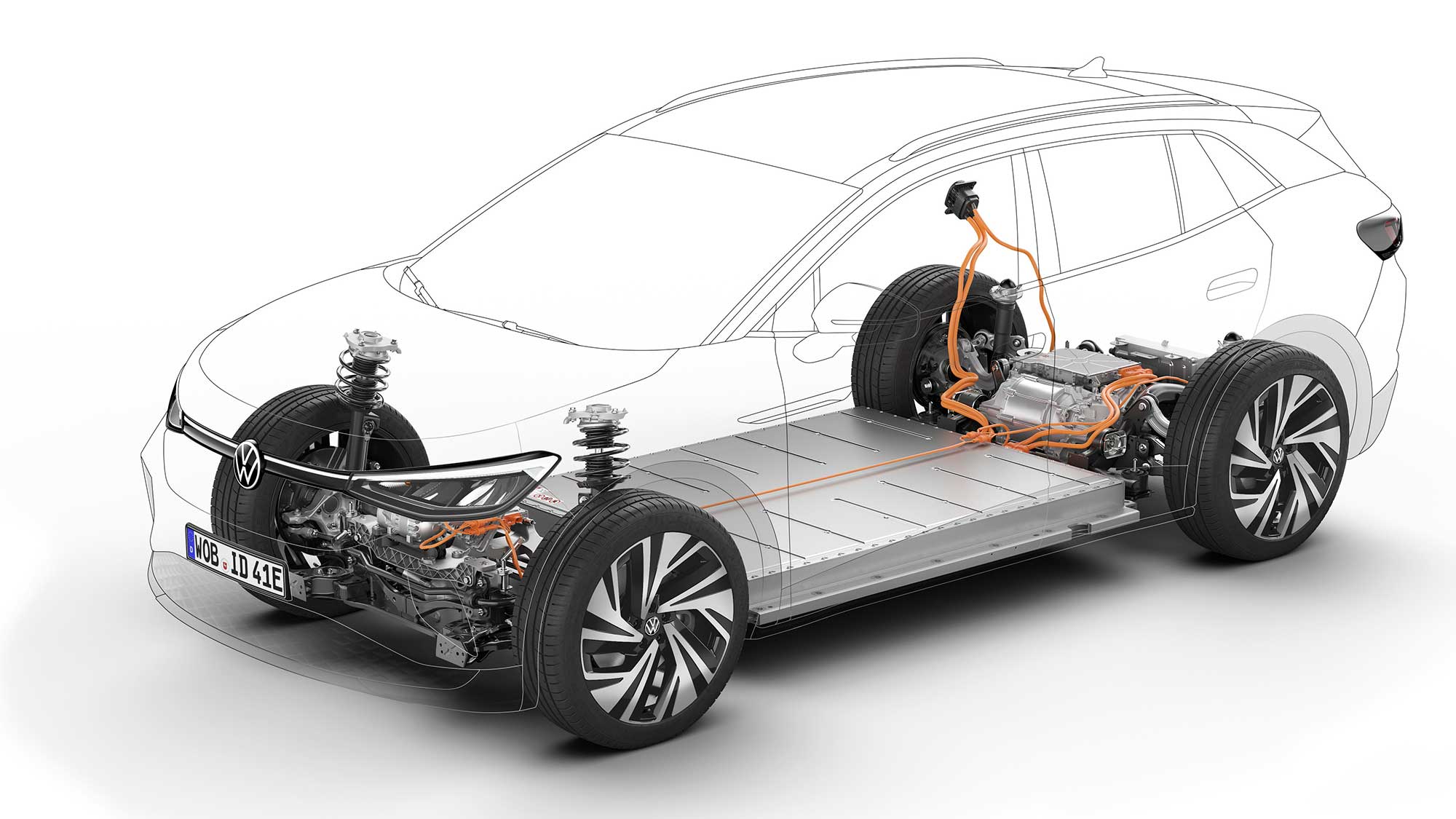

上記のほかにも、他銘柄ではジャガーI-PACEや、アウディe-tron、また導入予定が公表されているボルボXC-40など、SUVのEVが海外から目白押しである。欧州各社がSUVでEV化を進める背景にあるのは、床下にリチウムイオンバッテリーを搭載するうえで、部品配置や造形の面で背の高いSUVが比較的容易にEV化しやすいからである。

EQSコンセプトのデザイナーは来日の折、「EVは床下にリチウムイオンバッテリーを搭載するため、4ドアセダンのEQSを調和のとれた背の低い姿に見せるのに苦労した」と語っている。

まずは市場で人気の高まっているSUVをEVにすることで販売に勢いをつけ、テスラのモデルSやモデル3の動向を見据えながら、次にはメルセデス・ベンツもEQSを出してくるし、ジャガーも最上級4ドアセダンの次期XJSがEVになる予定だ。

電動SUVとして省エネにも配慮した開発姿勢

さて、ID.4は、EV専用のプラットフォームであるMEB(モジュラー・エレクトリックドライブ・マトリックス)を用い、ID.3と同様に後輪駆動になる。エンジン車で前輪駆動(FWD)を主体としてきたVWだが、合理的な車両構成を追求するに際して、EVになると必ずしもFWDにこだわる必要はないということだろう。そこは、ホンダeにもいえる。ちなみに、4輪駆動の話はまだ発表されていないとのことだ。

搭載するリチウムイオンバッテリーは77kWhで、WLTPによる一充電走行距離は520km(EPA換算推計値=約464km)とのことだ。この数値は、ID.3の最上級車種の性能と一致し、走行距離は車体が大きくなることも関係してか、30km少な目の数値となっている。それでも、わずか30kmの差でしかないところに、電動機構の効率の高さや、車体外観の空気抵抗係数(Cd値)が0.28という優れた造形を実現していることなど、単にEVであれば、あるいはSUVの実用性が満たされればというだけでない、電動車両時代の省エネルギー化に幅広い視野を持って開発されたことが伝わってくる。

外観を象徴するフロントグリルは、ID.3に通じる造形であるとともに、VWのバッジを中央に置きながらラジエターグリルレスに近い表現で、独自性をよく表わしている。そこには、LEDを活用し、デイタイムランニングライトを効果的に使った表情が織り込まれている。その印象は、後ろのリアコンビネーションランプの造形にも通じる。エンジン車に別れを告げ、EVを牽引する一連のIDシリーズの造形は、VW社のEVに対する思いを強く表す証ともなっている。

メルセデス・ベンツのEQCや、昨年の東京モーターショーで公開されたEQSコンセプトも、EV専用の造形といえるが、どこかにまだエンジン車時代のメルセデス・ベンツの面影を残す。もちろん、VWのIDシリーズもボンネットフードを持つ姿はエンジン車の名残ではあるが、ラジエターグリルレスの採用と、その洗練された造形処理が同社の本気度をよりいっそう明らかにしていると思う。そして、まだEVを経験したことのない人にも、買うかどうかはともかく、一度は運転してみたいとの思いを起こさせるのではないか。

世界の小型車の規範とうたわれてきたゴルフに対する信頼を思い出させるだけでなく、2015年のディーゼル排出ガス偽装で信頼が揺らいだことに対する真摯な反省と、そこから反転攻勢に出たという狼煙にもなりそうだ。

V2Hやバッテリー再活用への取組にも期待

一方で、EV導入に際し取り組みの視点に抜けがあることも思わせる。それは、日産自動車や三菱自動車工業がすでに取り組みをはじめている、ヴィークル・トゥ・ホーム(V2H)への対応がなされていないことだ。日本は、三菱i-MiEVや日産リーフが発売されたあとに東日本大震災を経験し、電力確保の重要性を身に染みて実感した。そこから、V2Hの取り組みは加速してきた。このことは、家庭での電力利用の効率化や経済性を改善するだけでなく、将来的には送電網との連携によって、地域や国における電力需給の平準化と効率化を促し、発電の無駄を省く道に通じる第一段階だ。

ID.4の製造や充電において、排出ガスゼロの取り組みがあることは素晴らしいが、EVがエンジン車と異なる最大の価値は、単なる移動手段だけで終わらないことだ。世界的にクルマの利用は1割ほどで、あとの9割は駐車場に止まっているだけといわれている。その9割の時間を活用し、効率的な電力需給によって未来を築こうという枠組みにクルマが入ることに、EVのもうひとつの価値がある。

また、EV後のリチウムイオンバッテリーはまだ60~70%の容量を残すとされ、蓄電機能の価値は残されている。それを効果的に再利用する構想も不可欠だ。日産は、リーフを発売する前にEV後のリチウムイオンバッテリーを再利用するためフォー・アール・エナジー(4R)社を設立している。それから約10年を経て、ようやく本格的な事業にたどり着いた。他の自動車メーカーは、10年後にようやく4R社の水準に至るかどうかというのが実情だ。

電動化時代に向けたあり方を示すモデル

ID.4は、電動化の時代へ向け、要素技術があるからEVは明日にでも作れるという奢りではなく、世界で自然災害が甚大化する今、自動車メーカーとして何を成すべきか、またEVへの移行に際して経営をどう存続させるかを両立させる道を示したモデルだともいえるのではないか。

まだ市場が成熟していないので売れ行きが読めないとして、販売計画を小出しにするような姑息な発想ではなく、成熟していないのなら市場を喚起する意気をIDシリーズに感じずにはいられない。だからこそ、ブランドとして消費者に信頼されるのである。ブランドとは、自ら語ることではなく、消費者が決めることだ。その名誉を勝ち得るには、自らの立場を明確にし、人々に希望を与える志がなければならない。それが形となって表れるのが、商品である。

欧州では、来年からの二酸化炭素(CO2)排出量規制の強化へ向け、一刻の猶予もなく電動化の強化が求められている。この秋から来年型の新車を発売しなければならない緊張感を伴う。それでも、作ればいいではなく、喜んで買ってもらえるEVとは何かの答えの一つが、IDシリーズだろう。その情熱は、テスラにもある。テスラの成功が、欧州自動車メーカーを強く刺激していると見受けられる。

それに対し、鈍感なのが日本の自動車メーカーだ。しかも、補器用の鉛バッテリーが高価になるからと、アイドリングストップ機構を持たない新車まで販売する有り様だ。環境基準は満たしているからと答える無神経さには呆れるしかない。

ある一つのメーカーだけでなく、軽自動車にまだマイルドハイブリッドを採用しない姿勢も含め、国内の自動車メーカーの経営陣の鈍さには開いた口が塞がらない。世界で最初に量産市販EVを発売しながら、日本がここにきて大きく後れを取り始めている。このままでは、大手自動車メーカーといえども存続しえない時代が10年後には来ると私は見ている。

(取材・文/御堀 直嗣)

コメント

コメント一覧 (8件)

欧州の急速なEVシフトはすごいですね

レクサスが来月、国内発売発表予定のUX300eは国内発売台数が135台らしいです

レクサスディーラーより少ない台数で抽選らしい

ホンダのHONDAeの1000台も少なすぎて呆れたのに、135台ってなんでしょう

レクサスなんて高くても許される唯一のメーカーなのに

世界を驚かせるアメージングなEV車を発売できないのでしょうか

V2H議論が出たからには僕も反応します!

日本は世界有数の自然災害多発国、しかも現代は電気なくして成り立ち得ない構造じゃないですか!電気技術者として憂慮すべき構造、だからこそ電気自動車という大きな蓄電池をフルに活かそうととも思うのです。

欧米とは電源電圧も交流周波数とも異なるので一概には出せないと思いますが、東日本大震災以降の停電頻発に向けて何らかの電力自衛手段を構築していくべきだと痛感してます。

ただこれを認知する人間があまりにも少なすぎます…電機のことをよく知っているはずの電気技術者ですらその配慮がない者が殆どを占める体たらくは何とかしなければ後に「理想は素晴らしいが実態はガラパゴス」になっちゃいますよ!!(爆)僕は電気の会社で散々それを主張するも「面倒臭い奴」で片付けられ理解者ほぼゼロ…だめだこりゃ(いかりや長介状態)

むしろいっそ日本全体ブラックアウトの超ど級災害が発生すれば誰もが電気のありがたみに気づくでしょうが(不謹慎発言失礼)せめてV2L(i-MiEV(M)+MiEVpowerBOX、Honda e/e-NV200単体)だけでも普及して欲しいですね。

今後は欧米各国でも電源供給機能つき電気自動車が普及して欲しいです。テスラもサイバートラックに100V電源供給機能をつけるなら期待すべきでしょうか。

個人的にSUVこそ電源供給装置を付けて欲しいです。RV=リクレーションヴィークルだから景勝地で電気を使えることに意義があり非常災害対策にもなるはずですので。

V2H進んでほしいです。

千葉での大停電や来る巨大地震を考えると、水・食料に加え、ある程度の電力自給も必要と思い、EVに注目しています。

ただ、コストや電力容量など、現状ではプラグインハイブリッド車が妥当と判断し、5月下旬、まだカタログも出来ていなかったトヨタLAV4 PHVを予約しました。11月末納車予定でした。

ところが、ご案内のとおりLAV4 PHVはV2Hに対応していません。車の評判が良くて楽しみにしていただけに、同車の詳細が判明したときの落胆はとても大きかったです。悩んだ末キャンセルし、三菱アウトランダーPHEVを契約しました。今月上旬、大きな被害をもたらすことが懸念された台風10号の、まさに接近前日に納車されました。とりあえず、我が家の電力自給も半ば安心です。(あと半分は、自宅へのV2H工事施行です。)

LAV4 PHVは急速充電に対応する必要なし、と判断した結果とのことですが、その結果、V2H非対応となったのはとても残念です。それに、欧州車は軒並みスルー状態です(VWゴルフトゥーランやバリアントを乗り継いできて、とても気に入ってました)。

今回の記事、とても素晴らしいと思いました。V2H普及に向けて今後もよろしくお願い申し上げます。

まーたおま国価格でしょどうせ

「それに対し、鈍感なのが日本の自動車メーカーだ」との評論ですが、少し違う気がします。日本の自動車メーカーは現実を冷静に見ているのだと私は思います。つまり、作ったところで売れない車はつくらん、ということです。

実際のところ日本で電気自動車って売れてないですよね。先進的で魅力たっぷりなのに。子供の頃みた夢のような未来カーがすぐそこにあるのに。

私の見立てでは、国内での乗用車月販台数のうち、電気自動車が占める割合は0.5%程度だと思っています。メディアはがんばっていますよ。電気自動車を魅力的に紹介、鼻息荒くこれは買うべきだと推しまくってます。でも実際はこんなもの。売れてない。

要は、国策です。お分かりかと思いますが、諸外国で電気自動車が盛んなのは、国策として電気自動車を推しているからです。購入にあたり多額の補助金を出しているところはあたりまえ。電気自動車に必要な充電設備だって、国策ですから公的な場所にバンバン設置されています。魅力的なクルマが手の届くところに用意された環境です。

日本はどうですか。ここへきてようやく、菅総理が2030年までにガソリン車禁止なんて言い始めたばかり。補助金はありますが、自慢できる額ではありません。充電設備にいたってはチャデモとかいう、極めてロースペックなものしかなく、諸外国からリリースされる大容量バッテリーを搭載した電気自動車には対応できない状態。

これじゃあ、日本で電気自動車が盛り上がるわけありませんね。つまり、クルマの電動化に鈍感なのは日本のメーカではなく、日本の政治だといいたいです。

ところで日本のメーカーは、政治はともかく、自ら市場を喚起する努力はしなくていいのか、ということになりますが、私は現状の日本の環境のなかで、日本のメーカーは十分に、電気自動車を凌駕するような魅力のある自動車を、常に市場に投入し続けていると思うのです。それは日本メーカーお家芸、ハイブリッド車です。

なにをいまさらハイブリッド、と思われるかもしれません。でも、最近の日本のハイブリッド車は、驚くべき性能と魅力に満ちています。最近のハイブリッド車は電気モーターのみで走るので、もはや走りの質は電気自動車そのもの。静かで上質、しかも充電の不安もないし価格が安く燃費もいい。

それでも、マニアックで好きな方は電気自動車を買おうと思う人はいますよ。私もそのうちの一人です。ですが、真剣に考えれば考えるほど、電気自動車よりも昨今の先進的なハイブリッドカーに軍配が上がるのです。電気自動車はどうしても、充電の不安と、価格の高さが(補助金があったとしても)ネックに….。

考えてみてください。このような魅力的なハイブリッドカーは、エンジンを取り払って、代わりに電池を乗せてしまえば、もうすでに電気自動車です(そんな単純ではないでしょうが)。

ようやく日本で動き始めるであろう国策にのった自動車の電動化ですが、補助金制度や充電インフラの拡充をにらみながら、安くて上質な日本メーカーによる電気自動車が、これからバンバン登場してくるのだと思います。こんな風な近い将来を私は心待ちにしております。

アルトラパンタモリ 様、コメントありがとうございます!

当サイトの記事は日本マーケットのみを想定しているわけでもなく、日本で電気自動車が売れていなくても、海外市場を見ながら記事を執筆いただくようにしています。

例えば

https://blog.evsmart.net/ev-news/electric-vehicle-sales-in-europe/

こちらの記事をご覧いただけますと、欧州では段々とガソリン車やハイブリッド車のシェアが下がってきていることを実感いただけると思います。

またハイブリッド車は確かに低炭素化に寄与しますし、素晴らしい技術ですが、長期的なものではなく、一時的な解決策として考えるべきかと思います。例えば欧州は、2030年にも現状から37.5%低減の低燃費化=低排出化を要求しています。これは、例えば現在のヤリスハイブリッドが、全車両の平均燃費(SUVや大型セダン等も入れて)になったとしても、ペナルティ=罰金を受ける水準なのです。恐らく2030年頃の時点では、ガソリン車は完全にゼロ、ハイブリッド車が40%から50%程度、残りはすべて完全電気自動車とPHEVにせざるを得ないと思います。

>>安くて上質な日本メーカーによる電気自動車が、これからバンバン登場してくる

当サイトで課題に感じていることは、日本メーカーが電池にコミットしていないことです。例えばプリウスに搭載されているハイブリッドバッテリーのサイズは1.3kWh。これを1000万台作るという話をしているわけですが、これで60kWhの電池を持つ電気自動車を何台作れるか、というと、約21万7千台。とんでもない規模の電池工場が必要になることがお分かりいただけると思います。

この電池工場の建設は、もう始めていないと間に合いません。世界中で、電池メーカーの電池は取り合いになっています。生産計画を後ろ倒ししているメーカーへの、電池供給がどのくらいスムーズにいくか、が、生死を分ける可能性があります。

実際、海外も入れて数万台規模のRAV4 PHV(バッテリー容量18.1kWh)などは電池不足で受注停止が長引いています。一方、例えばテスラは60kWh以上の電池を搭載した車両を、年間50万台製造して出荷して販売しているのです。

RAV4 PHV=仮に30000×18.1=0.543GWh

テスラ全体=500000×60=30GWh ※約55倍の規模

これだけの規模の差を埋めていくのが、車両の電動化なのです。

使い勝手の差や価格の差は当然あると思いますので、日本ではなかなか売れないと思います。しかし、かのトヨタさんでも国内比率はわずか13%。海外で、電気自動車競争に負けるわけにはいかないのではないでしょうか?

ID4期待していたのですが、V2Hに未対応ですか。購入候補から外れました。

現在アウトランダーPHEVとリーフを所有していますが、自宅の三菱製V2Hと相性もよく、停電時には全電力給電が可能なので、災害時にも安心です。

太陽光パネルから充電もできますし、何と言っても400V充電ですので、200V普通充電の半分時間でできます。

テスラは対応しているのでしょうか。

現在のところ、BEVはアリアかテスラ3かYで、PHEVは次期アウトランダーPHEVで買い換え予定です。

EV乗り 様、コメントありがとうございます!

やっと今年くらいから、欧州勢はV2Hを気にしだしましたね。テスラはV2H非対応です。イーロン自身も、何度かTwitterで質問されて、否定的な回答を返しています。今後、電池寿命がさらに長くなると、考え方を変えてくるかもしれませんね。

倍速で充電できる6kW充電にはテスラは対応しています。モデル3 SR+は6kWまで、LR以上は9.6kWまで、モデルS/Xは14.4kWまでです。