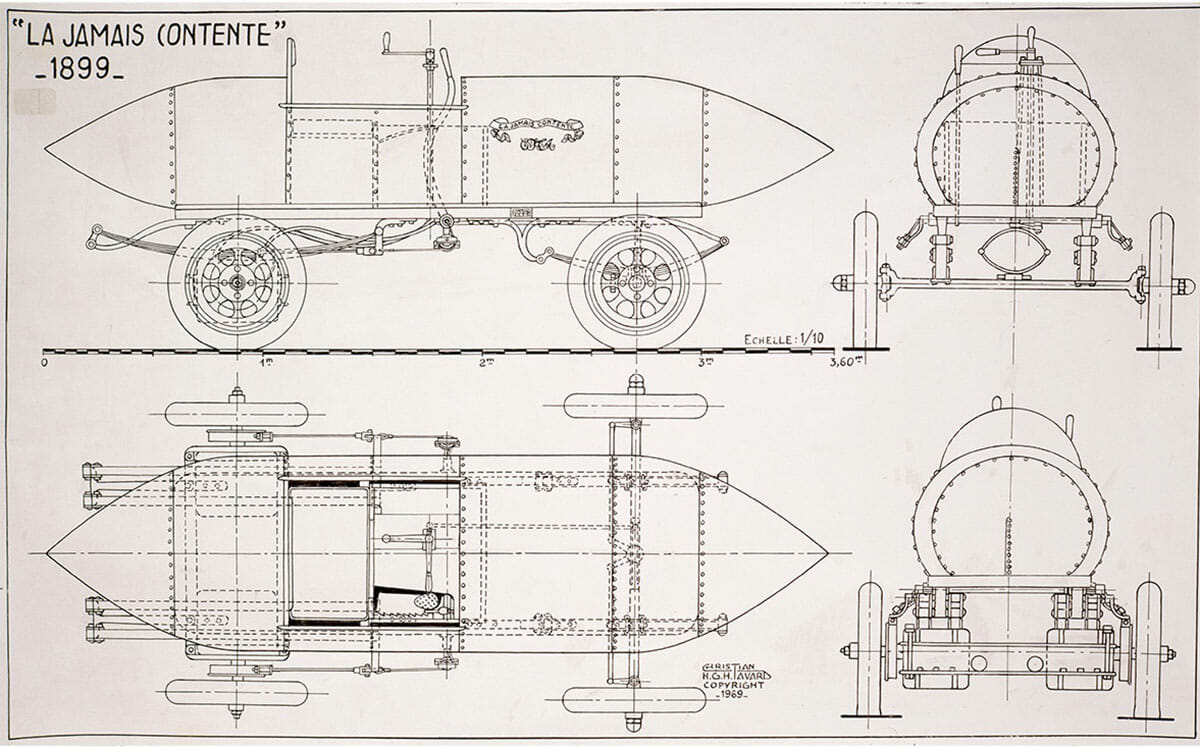

日本EVクラブ代表の舘内端氏が、「今、なぜ、電気自動車なのか」の原点を語る連載企画。第6回は、人類史上初めて100km/hを超えた自動車である砲弾型EV、ジャメ・コンタント号のモーターについて考察します。

ジャメ・コンタント号はテスラ同様にツインモーターだった

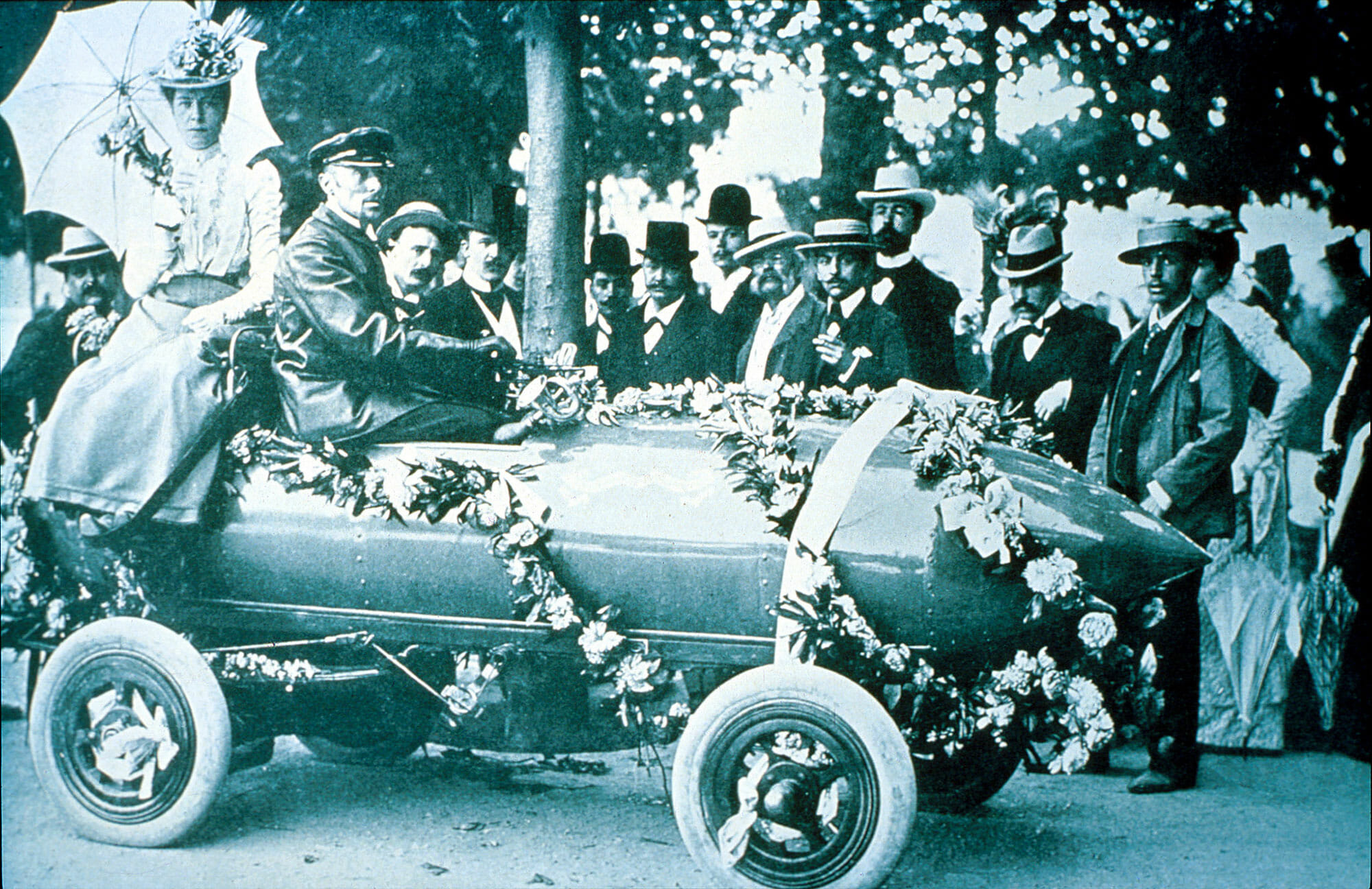

1899年に人類史上はじめて時速100km/hを超えたジャメ・コンタント号は、電気のレーシングカーであった。歴史上はじめての電気レーシングカーかというと、そうではない。

当時はまだ自動車の黎明期で、蒸気自動車あり、ガソリン自動車ありの自動車動力源の戦国時代であった。何事もそうだが、大きく歴史が動くときには群雄割拠となり、さまざまな場面で戦いが繰り広げられる。日本でいえば安土桃山時代、明治維新等である。この時代もそうだった。ジャメ・コンタント号以外にもたくさんのレーシングカーが存在した。

レーシングカーは、レースという自動車のスピード競技に勝つことを使命とするから、そのためにあらゆる最新の技術が投入される。ジャメ・コンタント号もそうであった。しかし、ジャメ・コンタント号で驚くのは、バッテリーを除いて現代の最新のEVと同様の、あるいはそれ以上の優れたEVのコンセプトを有していたことだ。象徴的なのがツイン・モーターシステムだ。

ジャメ・コンタントのモーター。

“La Jamais Contente” Detail: rear wheel, reconstruction of Museum Autovision, Altlußheim, Germany. Claus Ableiter on Wikipedia.

ツイン・モーター・システムを掲げて現代にジャメ・コンタント号を蘇らせたのは、テスラの創設者、イーロン・マスクであった。モデルSは2つのモーターで前後輪を別々に駆動する。

ちなみに、モデルSは誘導モーターを採用した。効率が高く、パワーも出る現在の主流であるブラシレスDC型ではない。それはともかく、誘導モーターを発明したのは、ニコラ・テスラであった。1888年に特許を出願しているのだ。テスラにリスペクトしたイーロン・マスクはモデルSのモーターに、最新のブラシレスDC型ではなく誘導モーターを採用したのかどうかは聞き逃したが、それも十分にありうる。

さらにニコラ・テスラが誘導モーターの特許を取得したのは1888年で、ジャメ・コンタント号が100km/hを超えたのは1899年。誘導モーターの発明から11年後であり、ジャメ・コンタント号のオーナー兼ドライバーであったカミュ・ジェナツイ(Camille Jenatzy)が、策をめぐらせてニコラ・テスラから誘導モーターをせしめていたと考えられなくはないからだ。

ジャメ・コンタント号のモーターは絶対に直流式だと思うが、もし誘導モーターだったとすると、同じ誘導モーターを使うテスラ・モデルSは、ツイン・モーター・システムの採用と合わせて、まさにジャメ・コンタント号の再来ということもできる。

なぜツイン・モーターだったのか

CLASSIC DRIVER から引用。

少々複雑で技術的な話で申し訳ないが、もしジャメ・コンタント号の2つのモーターが並列につながれていたとすると、それぞれのモーターにかかる電圧は同じで、電流はそれぞれのモーターの置かれた状況に応じて変わる。

それでどうなるかというと、たとえば左の後輪がぬかるみに落ちて空転し始めると、このモーターには大した電量は流れず、右の後輪(がしっかり路面をグリップしていれば)にバッテリーからの電流のほとんどが流れ、右の後輪が大きな回転力を出すので、ぬかるみから容易に脱出できる。

エンジン車にはエンジン→変速機と流れてきた回転力を左右のタイヤに分配するディファレンシャルギア=差動装置という歯車を組み合わせた装置が付いている。自動車が旋回すると外側のタイヤは内側のタイヤよりも速く回転しないとスムーズに走れない。たとえば横一列に並んだ隊列がカーブを曲がるには、常に外側の人が内側の人よりも早く歩いたり走ったりしないと隊列が崩れてしまうが、同じ原理である。

EVで左右のタイヤを別々のモーターで駆動する場合には、ディファレンシャルギアは不要である。しかも左右のタイヤにはタイヤと路面の接地力に応じた回転力が伝わるために、直進安定性が高まる。エンジン車で同じ作動をさせるには、ディファレンシャルギアに抵抗を与えて、左右のタイヤの回転力の差を少なくする必要がある。これはリミテッド・スリップ・ディファレンシャルと呼ばれる差動装置制限装置である。ただし、この作用を強めるとたいへんに曲がりにくくなってしまう。

だからジャメ・コンタント号ではツイン・モーターとしたのかどうかは不明だが、少なくとも当時の歯車ではけっしてスムーズに回転しなかったであろう差動装置は付けずに済んだことは確かである。ということで、差動装置の使用を避けるためにツイン・モーターとしたというのが、採用の理由だろう。

もう一つの理由は、パワーの増大だ。モーターは1台よりも2台の方が出力が増す。当時の自動車工学で果たして100km/hに到達するのに何kWのモーターが必要であるかは計算不能だったと考えられるが、後にメルセデスのワークスドライバーになったほどの勝負師であるカミュ・ジェナツイにしてみれば、可能であれば2台といわず何台でもモーターは搭載したかったに違いない。

出力25kWのモーターで100km/h達成は可能

自動車の最高速度は、空気抵抗とタイヤの転がり抵抗と車重がわかれば計算可能だ。ジャメ・コンタント号の空気抵抗は、タイヤがむき出しのフォーミュラーカーのそれに近いと考えられる。タイヤの転がり抵抗は、ジャメ・コンタント号に使われたごく初期の空気入りミシュランタイヤから想像するしかないが、現在の高グリップタイヤよりもずっと少ないと考えられる。車重は資料によると1450kgである(大半は電池の重量)。これにドライバーのカミーユ・ジェナツイの体重を75kgとして1525kgとしよう。ちなみに使われたミシュラン・タイヤは直径550mmで、ホイールは木製、ハブは鉄製であった。

大雑把ではあるが、これで計算するとモーター出力は25kWで足りる。つまりツイン・モーター計50kWのパワーの必要はない。しかし、ジャメ・コンタント号が速度記録に挑戦した記録会の速度測定方法は1km走った後に設けられた計測区間の1kmを走った走行時間から割り出された。つまり、発進から1kmで100km/hに到達し、その後の1kmを100km/h以上の速度をキープして走らなければ最高速度が100km/hとは認められないというものであった。そのためには25kW以上のパワーが必要だったことは想像に難くない。

空気抵抗を減らせば100km/hを超えたか

ジャメ・コンタント号で100km/hもの速度を出すのは、現代の感覚からすればたいへんに危なっかしい。それはまずは1.5mほどもある高い着座姿勢にある。100km/hであれば秒速28mもの風にさらされる。多少なりとも左右に車体が揺れれば、からだはその何倍も揺れたに違いない。限りなく車体は低く、乗車姿勢も低い現代のスポーツカーとは正反対のカタチであった。

しかし、このカタチは、ジャメ・コンタント号だけではなかった。他のチャレンジャーも似たり寄ったりのカタチだった。当時、速度記録に挑戦した車両は「Dogcart」と呼ばれる車体を改造したものがほとんどだった。

Dogcartを訳せば「犬荷車」である。かつて犬が立派な労働家畜だったころは、牛乳の大きなボトルを載せたりした荷車を曳かせていた。木箱の下にタイヤを付けたものだった。それを当時としては最高のエアロダイナミックスなボディにしたものが、速度記録車だった。

ところで、自動車の走行抵抗は50km/hを前後してほとんどが転がり抵抗から空気抵抗に変わる。しかも空気抵抗は速度の2乗で大きくなる。100km/hの空気抵抗は50km/hのときの抵抗の2倍ではなく、2の2乗の4倍である。といったことはカミュ・ジェナツイも知っていたか、知らなかったか。しかし、それまでの速度記録への挑戦から走行風の強さは経験済みであったと考えられる。その結果としてあの砲弾型、魚雷型のボディを設計したのかもしれない。ちなみにジャメ・コンタント号ほどではないが、空気抵抗を減らすべくボディを尖らせていた記録挑戦車=Dogcartは他にもあった。

もし、ジャメ・コンタント号が現代の空気力学でデザインされていたら、50kWも出力があれば150km/hほどの最高速度は可能だったのではないだろうか。もっとも、そうなると車両の直進安定性が問題になるだろうが。

つまりジャメ・コンタント号の成功は、当時の車体技術とタイヤ性能、ドライバーの技量、そして走行路の状態に見合った性能だったということだろう。少しでもモーター性能が上回れば、おそらくタイヤが破損したか、サスペンションが折れたか、あげくに走路のわきの葡萄畑に突っ込んだに違いない。いつの時代も、自動車には良い按配があるということだろう。

次回は、日本を走った最初の電気自動車について考察してみたい。

(文/舘内 端)

※冒頭写真は『Autosphère』から引用。

コメント

コメント一覧 (1件)

「今、なぜ、電気自動車なのか」を早く知りたい。

個人的には、現代の技術革新(ソフトウェア開発も含む)により、内燃機関車を超える、「高効率性、モーター走行による高走行性能」、「バッテリー価格の低下、ランニングコストの低下」、「OTAによるユーザー快適性の向上」を人類が獲得できるようになったからだと思う。(CO2排出量の大小で、一般市民は車を買わない)