日本EVクラブ代表の舘内端氏がEVの原点を探求し考察する連載企画。今回は、20世紀初頭のアメリカで起きた「電気自動車(EV)からエンジン自動車(ICEV)へのシフト」について考えます。

脱炭素性能の差は明らか

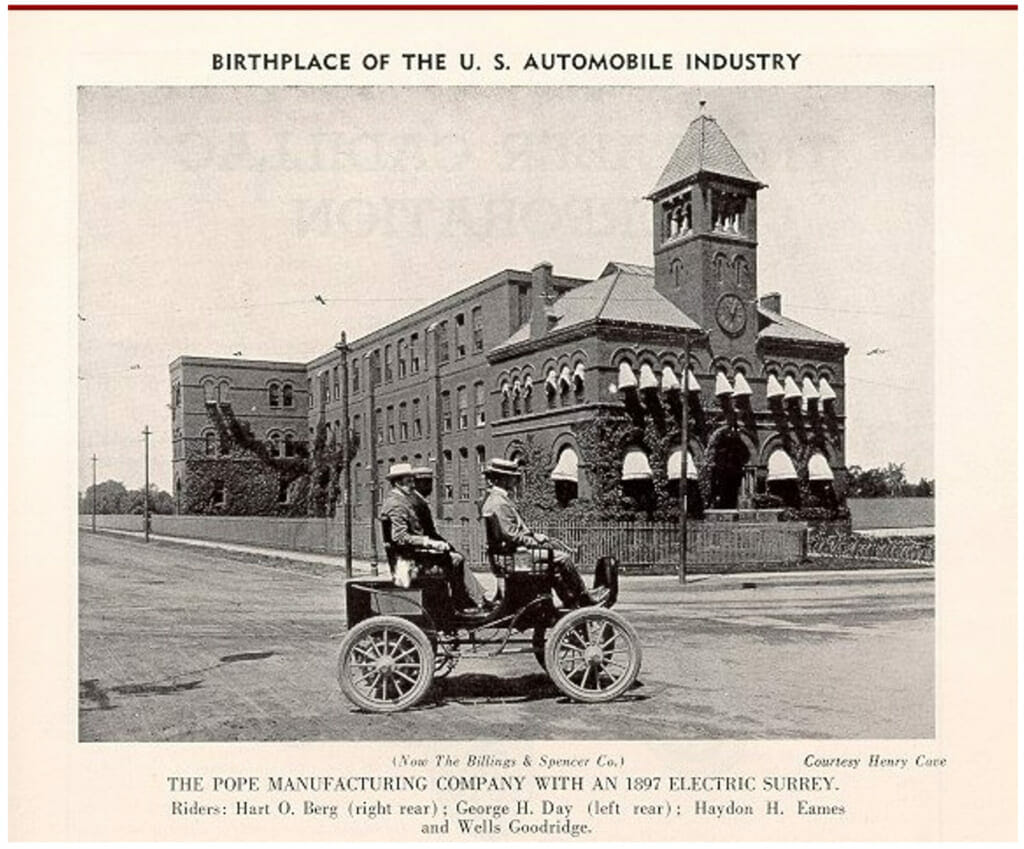

第14回で紹介したColumbiaはEVで成功したにもかかわらず、Columbia ElectricからColumbia Gasolineに、つまりEVからICEV(内燃機関自動車)へ業態を変える。というか、変えざるを得ない事態に追い込まれた。米国の自動車生産の拠点に成長するデトロイトではGasoline Vehicle(ガソリン自動車)が次々に誕生し、1908年にその後の19年間で1500万台も生産、販売されることになるガソリン自動車の王者、Ford Model Tが登場したからであった。しかし、EVはそう簡単にガソリン自動車にマーケットを渡したわけではなかった。

ICEVからEVへと大きくシフトする現在の状況とは真逆だが、EV推進派はEVの利点を訴え、同じ口でICEVの欠点をあげつらい、「エンジン車なんか普及するわけがない。第一、ガソリンスタンドがないじゃないか。普及したらEV産業労働者がみんな失業してしまう!」と、反エンジン車論を展開したに違いない。

それから120年。今日では反EV派が猛烈に「EVなど使い物にならない」と毎日のように叫んでいる。歴史は繰り返すのだろうが、それにしてもいつの世も地位、権力、金をめぐる戦いは激しく、そして見苦しい。

エネルギー補給の利便性、走行性能と価格で勝負が決まり、EVからICEVへとシフトした120年前と違って、現在の勝負は脱炭素、地球温暖化・気候変動防止に対する性能の優劣で決まる(はずだ)。とすれば最初からICEVとEVの勝敗はついていることになる。少なくとも、論理の正当性で物事が決まるヨーロッパではそうだ。

一方、ICEV大好き(私もそうだが)のオヤジが跋扈するアジアの外れの小さな島国の日本では、国会を見るまでもなく科学や論理で物事が決まることは少なく、地球温暖化・気候変動とは別の経済第一主義と、それを振り回す(高齢)権威者への忖度とへつらいで物事は決まる。欧州・米国・中国がどうEVを普及させようが、そんなことは関係なく、HEVが最高なのだ。

1900年代のEV保有台数

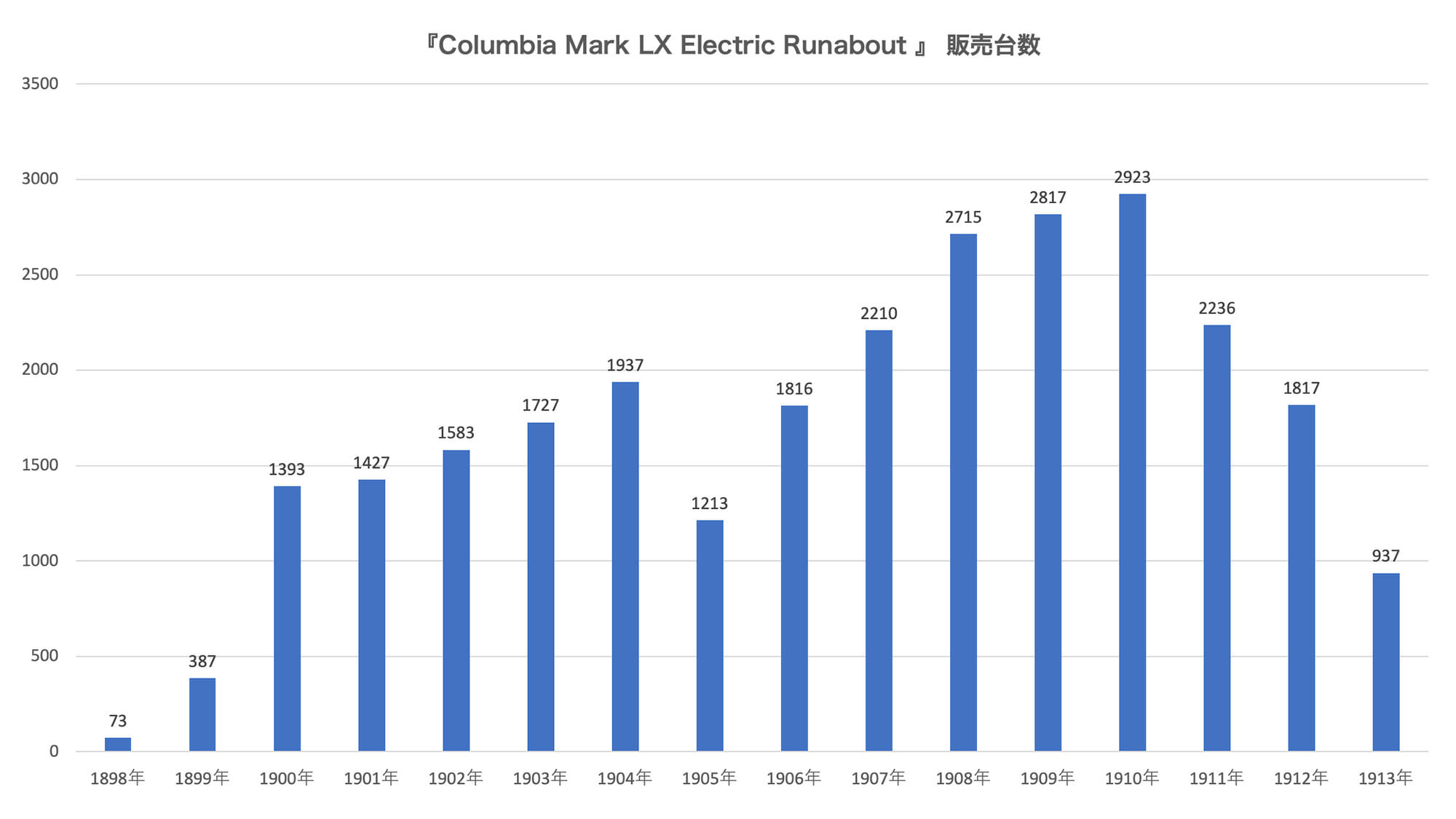

ところで、120年ほど前に米国ではEVはどの程度、生活に浸透していたのだろうか。そこで、Columbia Mark LX Electric Runaboutの販売台数をColumbia Motor Car Companyの資料から推測してグラフにしてみた。

1898年に登場してたった73台だったが、年々販売台数を伸ばした。しかし1910年に最高販売台数の2923台を記録すると翌年から販売台数は減り始め、登場から15年後の1913年の937台をもってColumbia Mark LX Electric Runaboutの販売は終わった。Ford Model Tの販売開始(1909年)から4年後のことであった。

さて、1898年から1907年までの10年間で1台も廃棄されることなく存在したとすると、Columbia号は 13,766台が存在していたことになる。一方、米国エネルギー省のデーターでは1907年のEV、ICEV、トラックも含めて「自動車」の保有台数は計143,200台である。これから計算するとColumbia EVの保有台数の比率は9.6%となる。では、EV全体の保有台数はどうだっただろうか。

米国エネルギー省のデーターによると、1900年までのEVの保有台数比率は38%(33,842台)である。ちなみに蒸気自動車の比率は40%(35,623台)、22%(19,592台)がガソリン自動車である。

このデーターから計算すると自動車の総台数は89,058台となる。19世紀末に米国に存在した自動車は、あと少しで9万台に届くところだった。この台数はどんな意味を持っていたのだろうか。

ヨーロッパ、日本の保有台数

日本ではどうだったのか。1900年は日本の明治33年である。この年にサンフランシスコの日本人会から東宮殿下(後の大正天皇)にEVが献上された。これが日本の最初のEVで、米国製の“Woods Victoria”であった。充電は皇居で行い、試走でお堀に落ちたなど、エピソードに満ちた出来事であった(詳細は第7回の創世記に)。

付け加えれば、東宮殿下へのEVの献上は、「米国ではEVが登場し、人々の関心を集めている。経済成長著しい米国の状況をぜひ東宮殿下に知ってほしい」という日本人会の日本を愛する強い気持ちの表れだったのではないだろうか。

今はどうかって? 日本EVクラブは30年前から「EVという黒船が来るぞ」とわめいてきたが力足らずで、政府も、自動車メーカーも、そして大衆も馬耳東風であった。そして日本は今世紀中には欧米中に追いつけないほど遅れてしまった。明治維新を成し遂げた人たちは偉かった。

ヨーロッパではどうだったか。“Electric road vehicles in the European Union”によれば、1900年代に道路を走っていた自動車の30%がEVだったという。米国に比べると比率は少し低いが、当時の日本とは比べようもなく多くのEVが走っていた。

ということで、現代の日本のやっと1%という販売台数に占めるEVの割合は決して特別なことではなく、120年前もそうだったということになりそうだ。しかし、かくいう欧米も1900年代の普及率の高さに比べれば(ノルウェーは別にして)、現在はまだ自慢できるほどの普及率ではない。

かつてのEVは欧米共にガソリン車に駆逐される前には、蒸気エンジン車や当時のガソリン車に十分対抗していたのだった。しかし、EVの航続距離に対しては(今日と同じように)さまざまな意見があった。

EVは町から出るな

1900年代に、米国ではEVメーカーとバッテリーメーカーの間で論議があった。もちろん、EVメーカーは強くEVの普及を推進した。

一方、バッテリーメーカーは「長距離の移動はガソリン車にまかせて、EVは街中で利用するのが好ましい」と主張した。当時のバッテリーの性能からすれば「都市で使うには十分な航続距離であることはわかる。実際、ビジネスやレジャーでも過不足なく使える」のだから無理をすることはないというわけだった。

さらに航続距離を延ばそうと、バッテリーをたくさん積んで重くなった車両でよろよろ走るよりも、少ないバッテリーで車重を軽くして都市内を軽快に走れる車両にすべきだ」という。バッテリーメーカーのこの都市型EV論には確かに一理ある。

EVの優劣は航続距離で決まるという航続距離信奉者が多数派を占める現在、彼らの進言に沿ってか、はたまたは他社の航続距離の長さへの対抗心からか、車体が沈み込むほどの重さのバッテリーを積んで航続距離を伸ばしたはいいが、恐竜のように大きく、重くなったEVを思えば、確かに現状のバッテリー性能であれば、都市型EVの存在価値はある。

今日の論議:長距離はFCEVにまかせろ

これは、現代のFCEV(燃料電池車)と EVのバトルでFCEVの信奉者の「長距離は我らがFCEVにまかせて、EVは町の中を走っていればいい」という主張とも重なる。しかし、日本EVクラブが主催する「白馬EVラリー」に参加した某メーカーのFCEVは、EVが苦もなく到着したのに対して、途中での水素補給に苦労して、やっとの思いでラリー会場の白馬村に到着したのだった。想定ほど航続距離は長くはなく、水素の補給ステーションも少なかったということだった。

FCEVの名誉のために付け加えれば、500キロメートル走るにはたった5キログラムの水素で事足りるのだ。これがEVであれば、いかに技術が進歩したからといってバッテリーの重さはおよそ400キログラムにもなる。

ただしEVの名誉のために付け加えると、5キログラムの水素の体積は200リットルの体積のドラム缶に(1気圧で)詰めたとすると、およそ200本になってしまう。200本のドラム缶は大型トラックでも積めない。そこで……、FCEV解説の続きはまたの機会にしておこう。

さて、現在のバッテリー技術では、確かにEVはエンジン車のようにワンチャージで1000kmもの距離を走るのは至難の業である。いや、いや、全固体電池が完成すれば……、いや、いや、電気抵抗がゼロの超電導モーターができれば……と、未来の技術に託す夢は限りがない。それは各自の勝手だが、いずれもそう簡単に実現するものではない。

ICEVに使い勝手で勝つには、できるか、できないかわからない未来技術に頼るしかないのが、EVエンスーの悔しさというか、やるせないところだろう。しかし、その悔しさの出どころは私たちの尽きない欲望なのだ。

EVに移動の何もかもを託すのは酷である。EVは使えるように使えばいい味を出してくれる。上記のバッテリーマンが言いたかったのは、このことではなかったか。

One Charge 100mile EVの登場

しかし、そんなことでは1900年代のEVエンスーは引き下がらなかった。1充電で100マイル(約160km)も走るEVがなんと1908年に登場したのだ。Frichle Victoria Phaetonである。

開発者のOliver Parker Fritchle は、585kgという超軽量なシャシーをラミネートアッシュという特別な材料を使って開発し、それに360kgの(おそらく鉛酸式)新型バッテリーを搭載し、新式の回生ブレーキをうまく使って1充電航続距離100マイルを達成したのだ。これは当時としては驚くべき記録であった。

ちなみに日本EVクラブが鉛酸バッテリーで製作したメルセデスAクラスEVの航続距離はおよそ80km。これで「お宅のコンセント貸してください」と個人宅の100Vのコンセントを借りながら日本1周したのだから、偉い。もっとも半年かかったが。日本には量産EVの影も形もなかった2001年のことであった。

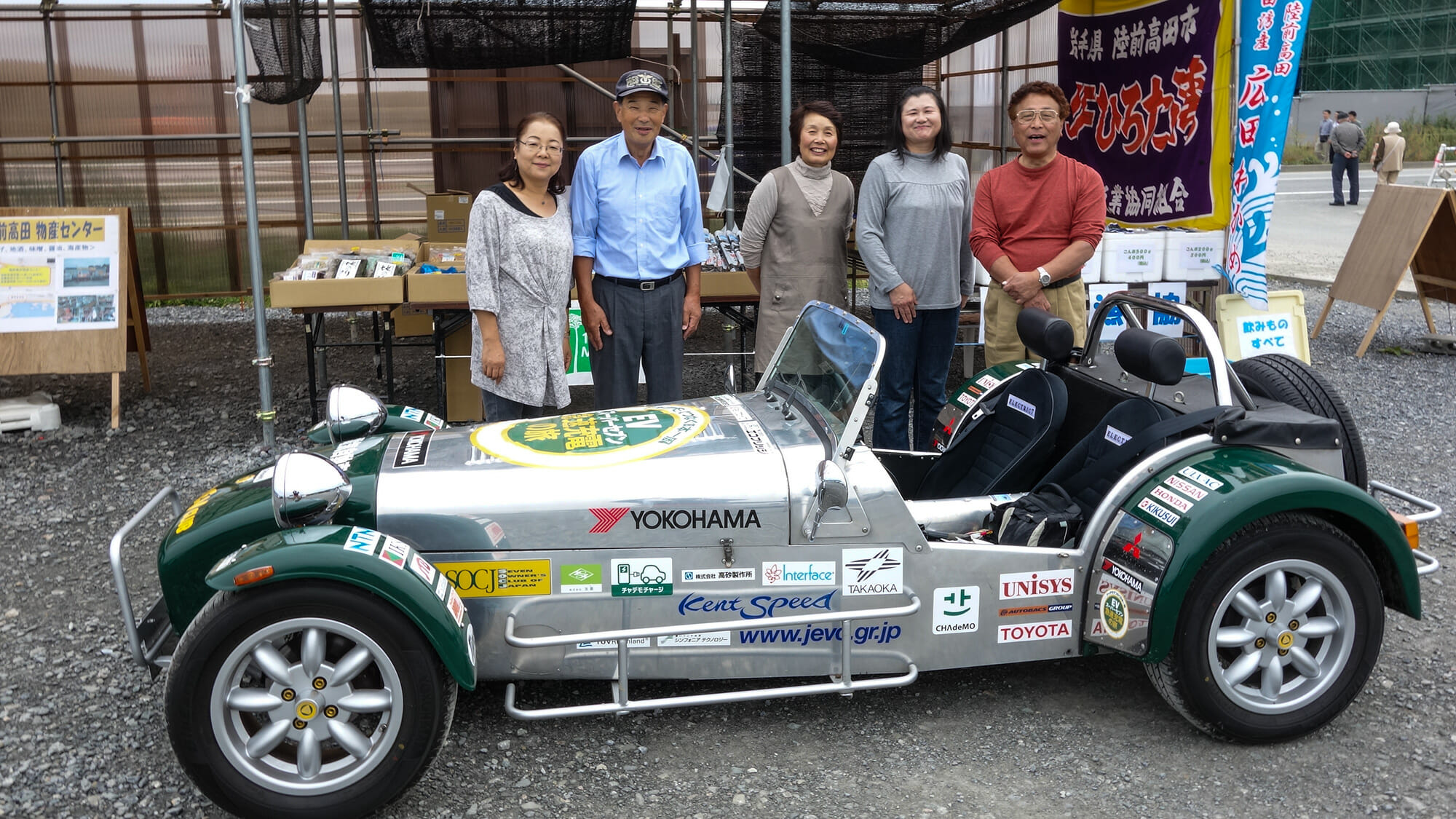

それから12年後の2013年。今度は急速充電器だけで日本を1周すべく製作したEVスーパーセブンの航続距離は、リチウムイオン電池を搭載したにもかかわらずたった100km程度だった。本メディア寄本好則編集長の超人的EV運転テクニックでほぼ60日で完走した。

三陸エリアでは舘内さん(写真右端)も走りました。(2013年10月、陸前高田にて)

Fritchleは、「EVは町の中を走っていろ」というバッテリーメーカーやガソリン車メーカーからのありがたい忠告に、まずは高性能EVの開発で反撃し、それだけでは腹の虫がおさまらなかったのか、1908年にネブラスカ州のリンカーン市をFrichle Victoria Phaetonで出発し、ニューヨーク市までの1800マイル(2880キロメートル)の旅に出発し見事に完走したという逸話は、それまで生産していたEVを捨て、ガソリン自動車のColumbia Gasoline Runaboutsに変えて生き残ったEVメーカーの話と合わせて、次回で語ることにしよう。

文/舘内 端

※記事中、コロンビアEVの写真は The Columbia Car および Hyman Ltd. から引用。

コメント

コメント一覧 (1件)

こんにちは

いつも楽しく拝見しています

15年くらい前にIMIVEを3年間乗り ガソリンほとんど使ってません 燃費99.9km ホント珍しくて受電渋滞なしで充電は無料でした 販売店負担で維持費が安かったです

三菱アウトランダーPHEVを4年間乗り 平均燃費19km

公共の急速のみの利用 10万キロ乗りました

日産ノートepowerを3年乗り 平均燃費21km

2万キロくらい 意外とモーター感が癖になりました

レクサスNX ハイブリッドに3年乗り 平均燃費18km

3万5千キロ乗り

現在はRAV4ハイブリットで燃費は22km/L 2万キロ走行中です

電気自動車にも興味はありますが毎日最低でも通勤往復で80kmは運転します 年間24000kmペースです

電気自動車との維持費比較をどのように考えればいいでしょいうか 自宅はマンションで自宅充電は無理です

ハイブリッドの燃費が良すぎて電気のほうが高い気がしていますがどうでしょうか 中国地方の田舎町です