そもそも、なぜ世界に電気自動車シフトが必要なのか。日本EVクラブ代表の舘内端氏がEVの原点を探求し考察する連載企画。今回は、1900年前後のアメリカで数多く登場したアメリカン・アーリーEVを少し掘り下げて紹介します。

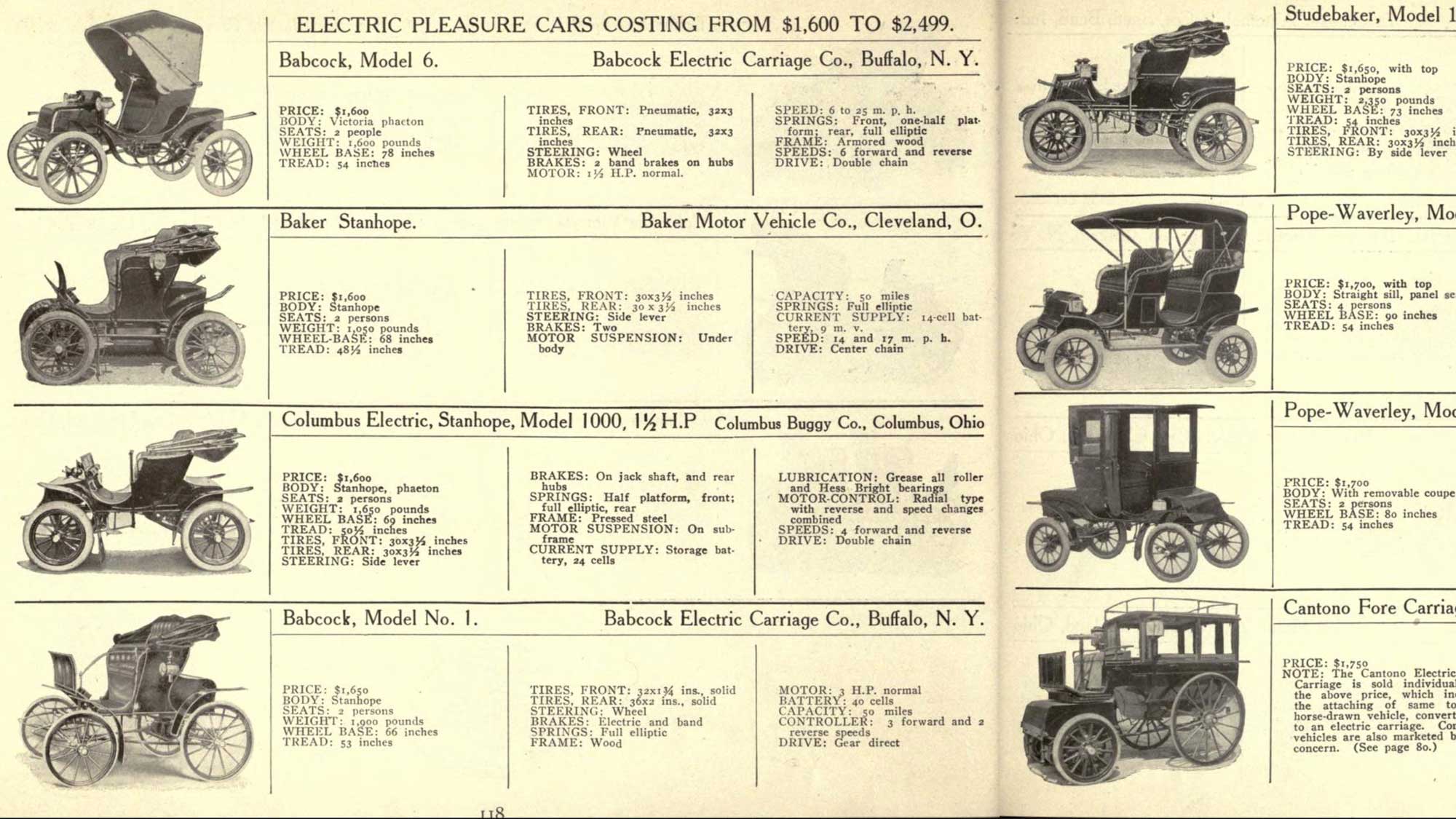

※冒頭含めて車両画像は『MoToR's 1907 Motor car directory』から引用。

120年の時を経て、自動車の歴史は繰り返す

さて、ここ数回の連載で紹介してきたように、1900年前後の米国では、現在のEVの興隆など簡単に吹き飛ばすほどの新型EVが登場した。米国の国民車の誕生といってよい。それから120年余り。今度は欧米中の3大陸で、雨後のタケノコのように新型EVが生まれている。それぞれの国民EVの誕生だ。繰り返す歴史のただなかに私たちはいる。

今回は1900年近傍の米国で起きた嵐のようなEVの興隆について、興味深い車種を挙げながらご紹介する。そこにある米国の自動車開発にかける情熱と、新しい時代を切り開こうとしている熱気を感じていただけるとありがたい。

ただし、あくまでも一部の車種についての考察であり、すべてのアメリカン・アーリーEVは紹介しきれない。末尾に参考資料を挙げておくので、ご覧いただきたい。

T型フォードを生み、育てたアメリカン・アーリーEV

世界初の流れ作業による大量生産ガソリン車となったT型フォードの生みの親は、それより22年前にドイツでダイムラーとベンツによって発明された世界最初のガソリン車とばかり思っていた。

もちろん、そういう一面もあるだろう。しかし、これから紹介する数多くのアメリカン・アーリーEVを知るとT型の生みの親も育ての親も、それら米国製EVだったと思うのである。

最大の理由はいずれも米国で生まれたことと、T型の前に多くのEVが誕生していたことだ。ヘンリー・フォードは街中を走るたくさんのEVを眺め、自動車生産へのアイデアを醸成させていったに違いない。

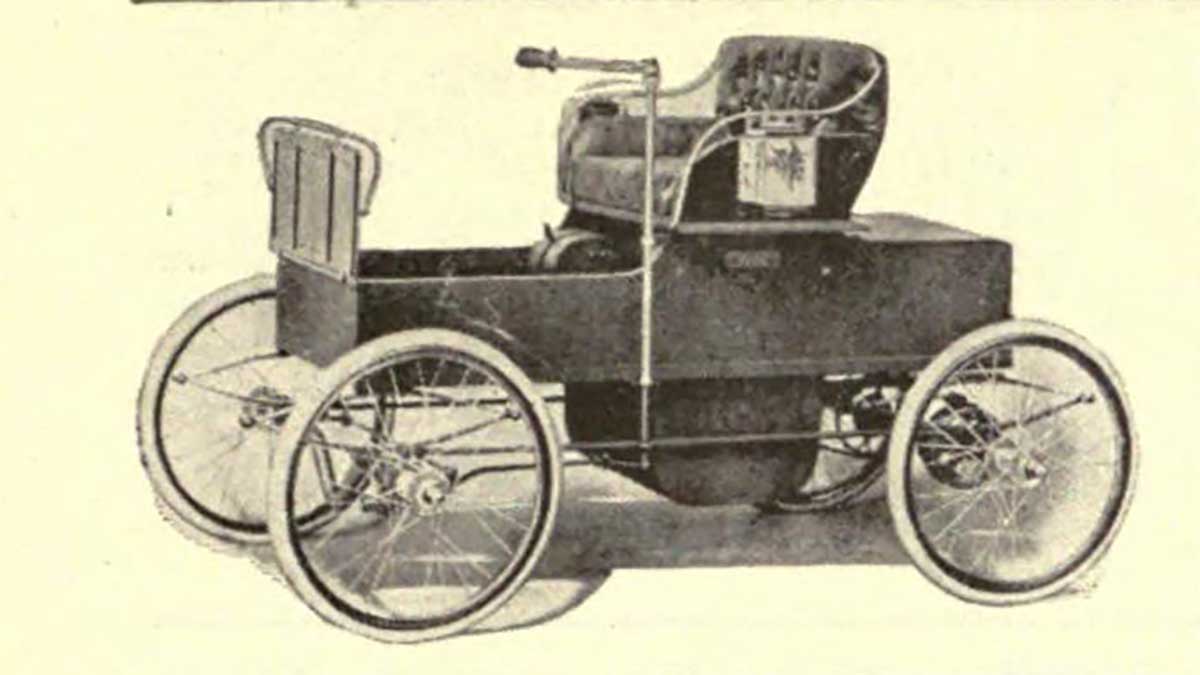

Juvenile Electric Runabout

まずはオハイオ州トレドで作られたJuvenile Electric Runaboutを紹介しよう。

ちなみにトレドはオハイオ州北西部に位置する工業都市である。オハイオにはホンダの工場がある。1989年に操業を開始して、2019年に30周年を迎えた。先だってホンダは6000億円を投じて韓国の電池メーカーのLGESと合弁のEV用電池工場を設立、年間40ギガワット時(GWh)の電池を生産すると発表したが、工場の立地にオハイオが選ばれる公算が大だ。Juvenile Electric Runaboutの復活というわけではないが、100年の時を経てオハイオに再びEV生産の槌音が聞こえるかもしれない。

Juvenile Electric Runaboutは、The American Metal Wheel and Auto 社で生産された。価格は800ドル(1907年当時)、ボディ形式はその名前のとおり2座の「ランナバウト」である。

車重は350lb(ポンド/約159kg)と発表されている。超軽量だが、真偽の程には少々疑問符が付く。ちなみに日本EVクラブの会員が製作するERK(電気カート)で150kg近い車重である。ただしJuvenile Electric Runaboutのホイールベースは1041mm、トレッドは737mmでERKとほぼ同じで、航続距離は32kmなのでバッテリーはそれほど重くなかったかもしれない。とすれば159kgもありうるかもしれない。

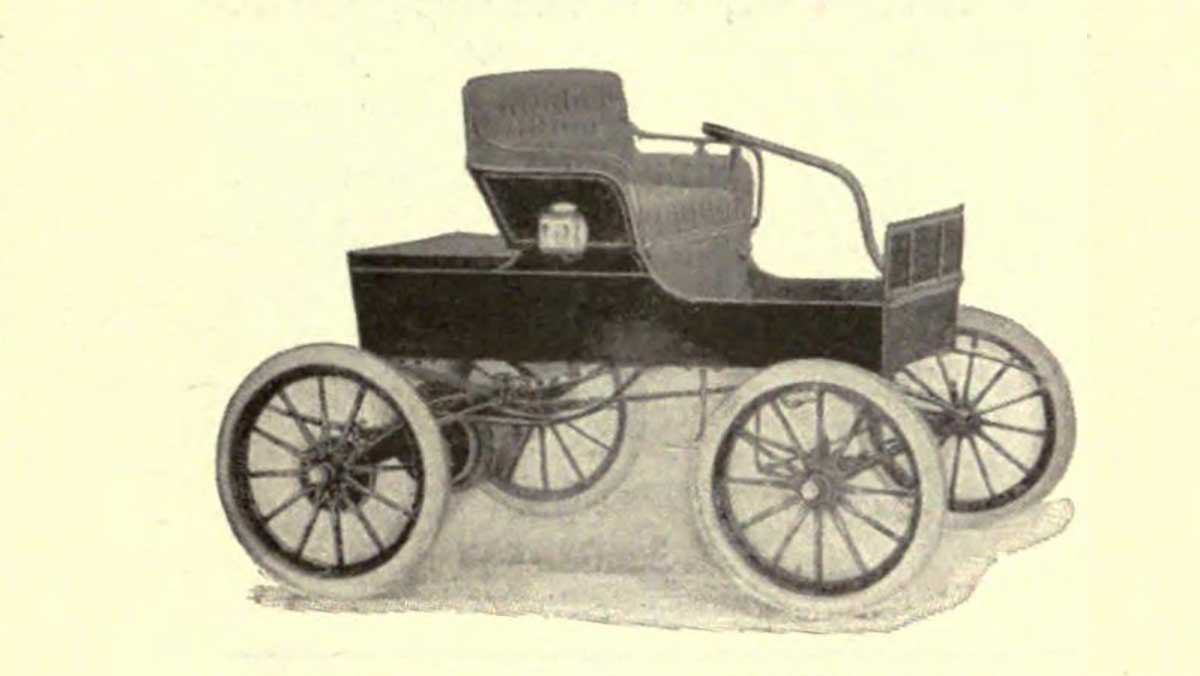

Pope-Waverley,Model 21,Runabout

次は、インディアナポリス市のPope Motor Car 社製のEVである。

インディアナポリス市といえば「インディ500」レースで有名である。一人のドライバーが300km/h近いスピードで500マイル(約800km)も走るとんでもないレースだ。そればかりか観客は40万人も集まる。それだけではない。40万人が数時間でサーキットから消えてしまうのだ。整然とサーキットを去る観客を見つめて唖然としたのだが、米国には「規律を守って整然と行動する」こんな側面もあるのだと感心した。

インディ500は、米国の メモリアルデー(戦没将兵追悼記念日)に開催される。5月最後の日曜日に当たるこの日だけではなく、1ヶ月ほどにわたってインディアナポリス市はお祭り騒ぎである。出場するドライバーは大歓迎される。決勝前日には市の目抜き通りをドライバーを載せた米国製! オープンカーが走るのだが、沿道には二重、三重の人垣ができる。二度も優勝した佐藤琢磨選手は、40万人の観客から惜しみない拍手を受けたということだ。もちろん英雄中の英雄扱いだ。

したり顔で話しているが、F1を引退したナイジェル・マンセルがインディ500に出るというので応援に行った時のパレードには、3度F1チャンピオンに輝き、マンセルと死闘を演じたブラジル人のネルソン・ピケがパレードに現れ、私に手を振ってくれた。ちなみに父親はブラジルの国会議員だ。古い話で申し訳ない。

少々寄り道をしたが、どのような自動車も突然生まれるわけではなく、それぞれの風土と歴史の中で生まれる。そして、自動車は生まれた風土と歴史の痕跡を色濃く残すものだということを述べたかったのである。

Pope-Waverley,Model 21,Runaboutはインディアナ州で開発、販売された。インディ500が始まったのは1911年である。今年で111年になる。Pope-Waverley,Model 21,Runaboutの誕生もこの前後の可能性がある。インディ500は世界三大レースのひとつに育つことになるのだが、そうしたビッグモータースポーツが始まった土地で生まれたということは、上記のEVは自動車に対する並々ならぬ情熱のある地で生まれたといってもよいだろう。

1907年当時に850ドルで販売されたこのEVのボディ型式は「ピアノボックス型」(Pianobox pattern)である。といっても残念ながら何を意味するのか不明だ。主な諸元はホイールベース61インチ(1549mm)、トレッド54インチ(1372mm)、ホイールは前が30×2 1/2インチ、後が30×3 インチ、モーターは後軸前方にマウントされる。

バッテリーは24セル×9個Exide(エキサイド社鉛式※注)製である。また、ブレーキは機械式と電気式の併用である。ただし、バッテリーに電気を回収するのではなく、電気抵抗に流し、発熱させて制動エネルギーを回収する方式だと思う。

注)バッテリーは「Exide」ということだが、おそらく現代にも続くエキサイド社のものだったと考えられる。EXIDE社は創業130年なので上記のEVが発売されたときには存在していたはずだ。ちなみに現在の世界シェアは3.4%で7位である。

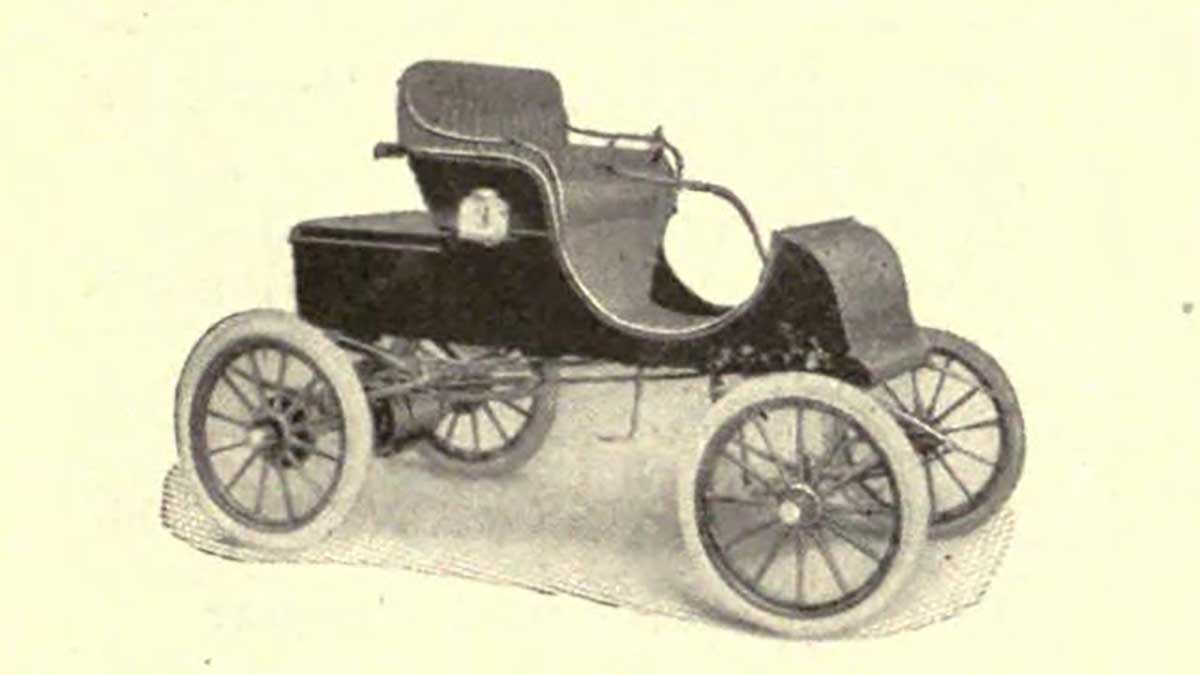

Pope-Waverley,Model 36

次はPope Motor Car 社製の2座のロードワゴンPope-Waverley,Model 36である。生産地はIndianapolis city(インディスアナポリス市)だ。Pope-Waverley,Model 21,Runabouと大差ないボディデザインだが、「ロードワゴン」(Road wagon)型となっており、ピアノボックス型ではない。今の目には同じに見えるが。

ピアノボックス型も、ロードワゴンもランナバウトの中のワン・モデルで、こうしたボディ型式が当時の典型だった。つまり、米国のアーリーEVが到達したボディ形式だったということである。

今ではデカイだけでなんの美しさもないSUVにデザインの主流の座を奪われてしまったセダンも、FR車が長い時間をかけて磨きこんだボディ形式である。このように典型的なボディデザインの形式が完成していない現代のEVは、まだアメリカン・アーリーEVが到達した地平にはまったく到達していないとも考えられる。

Pope-Waverley,Model 36の諸元はPope-Waverley,Model 21,Runabouと大きく変わるところはない。価格は900ドル(1907年当時)、ホイールベースは72インチ(1829mm)と少し長いが、トレッドはPope-Waverley,Model 21,Runabouと同じ54インチ(1372mm)である。ブレーキも機械式と電気式の併用で、これも同じだ。また、バッテリーは鉛式Exide(エキサイド社)製の24セル×9個と、これも同じである。航続距離は不明だ。

Pope Motor Car社のEVは、シート後方にバッテリーを搭載し、モーターは後ろの車軸におそらく減速ギアを介して抱かせるように搭載しているのだろう。これはこれで美しいレイアウトだが、重量配分が後ろよりなのが気になる。

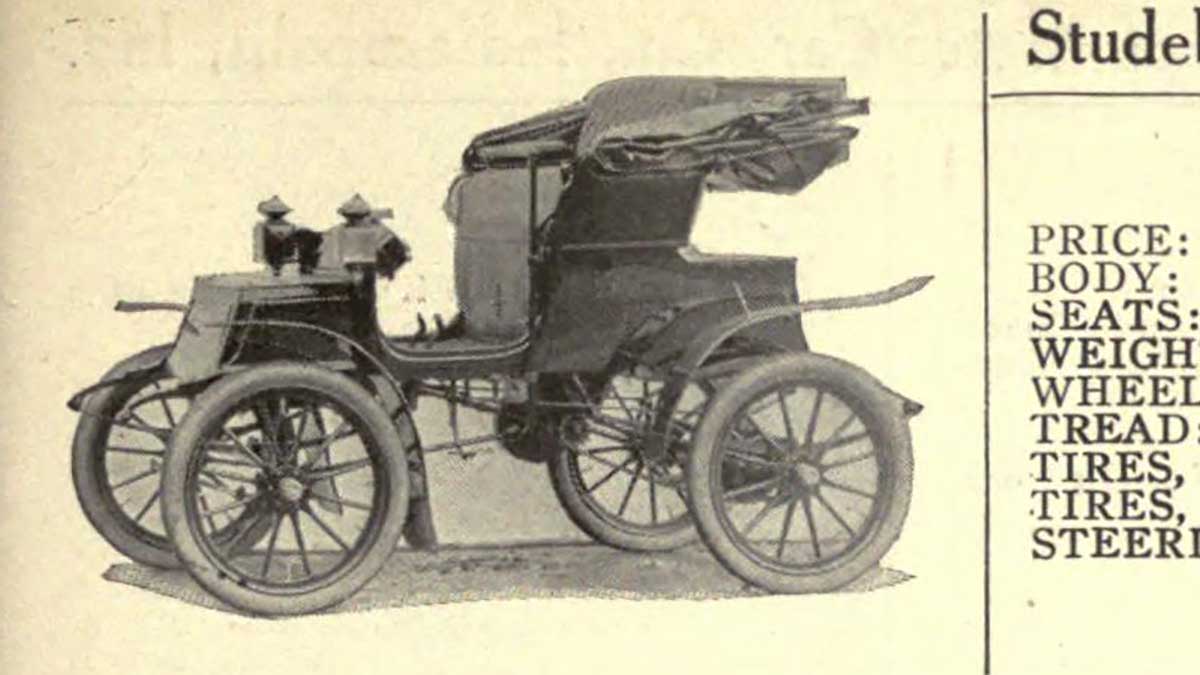

Studebaker,Model 22a

次はStudebaker(スチュードベーカー) Automobile 社のModel 22aである。

Studebaker Automobile 社は1852年に馬車メーカーとして誕生し、1966年まで自動車を製造していた自動車メーカーである。かの有名な工業デザイナーのレイモンド・ローウィが担当したスポーツクーペのガソリン車、スチュ―ドベーカー「Avanti(アヴァンティ)」

(1963年)をご存じあれば立派なアメ車好きである。

というように全米一の馬車メーカーからスタートし、1898年にカーメーカーに転身、紆余曲折があったが1902年にEVのStudebaker,Model 22aを開発、販売して本格的なEVメーカーに転身した。このEVは、EVに興味を抱き、オリジナルのEVを製作した大発明家のトーマス・エジソンが1903年に試乗している。Studebaker Automobile 社が、当時、日の出の勢いだったEVの生産に乗り出した気持ちが伝わる出来事だ。

生産は、これまたインディアナ州で行われた。インディアナ州はEVのメッカだったに違いない。

もうひとつの特徴は“馬車”メーカーであったことだろう。自動車は1886年に登場した世界初のガソリン車であるゴットリーフ・ダイムラーのそれも馬車から馬をなくして、その代わりにエンジンを載せたものだった。また、世界初のEVも、諸説あるが、馬車のコンバートであった。

やがてエンジン車は独自のカタチを作り上げるのだが、19世紀末から20世紀初頭で終わったアーリーEVは、とうとう馬車のボディから抜け出ることはなかった。その理由は改めて考察するが、やはりモーターとエンジンの特性の違いが色濃く作用していたと考えられる。

さてStudebaker,Model 22aだが、アーリーEVがすでに登場していたこともあって、形態は定型であった。価格は1050ドルと少し高めで、2座のボディはオープン型のランナバウト、車重は1400ℓb(636kg)、ホイールベースは長めの67インチ(1702mm)、トレッドは54インチ(1372mm)、ホイールは20インチが定番の中で30インチと大きかった。

【参考資料】

MoToR’s 1907 Motor car directory(Internet Archive)

次回は、カブリオレ、クーペ、バギー、コーチ、クーペ、ワゴンといった現代の自動車のボディが、すべて馬車のボディに出自を負っていることに触れながら、アーリーEVの宝石と呼ばれるColumbia Runabout Mark LXを紹介しよう。

(文/舘内 端)

コメント