市販電気自動車の実用的な電費性能を確かめる「東名300km電費検証」シリーズ企画の第7回は、BMW 7シリーズに初めて登場したBEVの『i7 eDrive50 M Sport』で実施したレポートだ。3月下旬の検証時、外気温は5.5〜8.5℃と低い状況で、BMWの最上級セダンはどんな実力を示したのだろうか。

【インデックスページ】

※計測方法や区間などについては、下記インデックスページ参照。

東名300km電費検証【INDEX】検証のルールと結果一覧

105.7kWhの大容量バッテリー搭載モデル

試乗記(関連記事)でもお伝えしたように、『i7 eDrive50 M Sport』は新型7シリーズに3グレード用意されたBEVの中で最もリーズナブルなモデルだ。とは言え車両本体価格は1598万円。3グレードともに搭載するバッテリーは105.7kWhと日本国内では最大級の大きさを誇る。

BMW『i7』グレード比較

| グレード | 駆動方式 | 最大出力 (kW/ps) | 最大トルク (Nm) | 車両本体価格 (万円) | 差額 (万円) | 車両重量 (kg) | 重量差 (kg) | 一充電走行距離 (km) | バッテリー (kWh) | 目標電費 (km/kWh) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| i7 eDrive50 | RWD | 335/455 | 650 | 1598 | 2560 | 652 | 105.7 | 6.17 | ||

| i7 xDrive60 | AWD | 400/544 | 745 | 1758 | 160 | 2690 | 130 | 650 | 105.7 | 6.15 |

| i7 M70 xDrive | AWD | 485/659 | 1015 | 2208 | 450 | 2760 | 70 | 570 | 105.7 | 5.39 |

ここで注目したいのはeDrive50とxDrive60の差異だ。RWD(後輪駆動)の「50」に対して、「60」はAWD(全輪駆動)のため、車重が130kg重くなっているにもかかわらず、一充電走行距離(WLTC)はわずか2kmの差でしかない。ともに1500万円超の車種購入を検討される方にとって差額の160万円は許容範囲ではないかと思うので、60を選択してAWDならではの安定性を手に入れた方が良いかもしれない。

M70は、名前からも分かるようにBMW M社のテクノロジーが注ぎ込まれたモデル。50と比較すると出力は204ps増し、トルクに至っては365Nm増しで大台を越える1015Nmに達する。その影響で一充電走行距離は82kmが犠牲になっているが、それでも570kmと十分なものだ。

i7 eDrive50の一充電走行距離(WLTC)は652kmだ。これをバッテリー容量の105.7kWhで割った電費(目標電費)は6.17km/kWh。この数値を上回れば、一充電走行距離を実現できる計算になる。

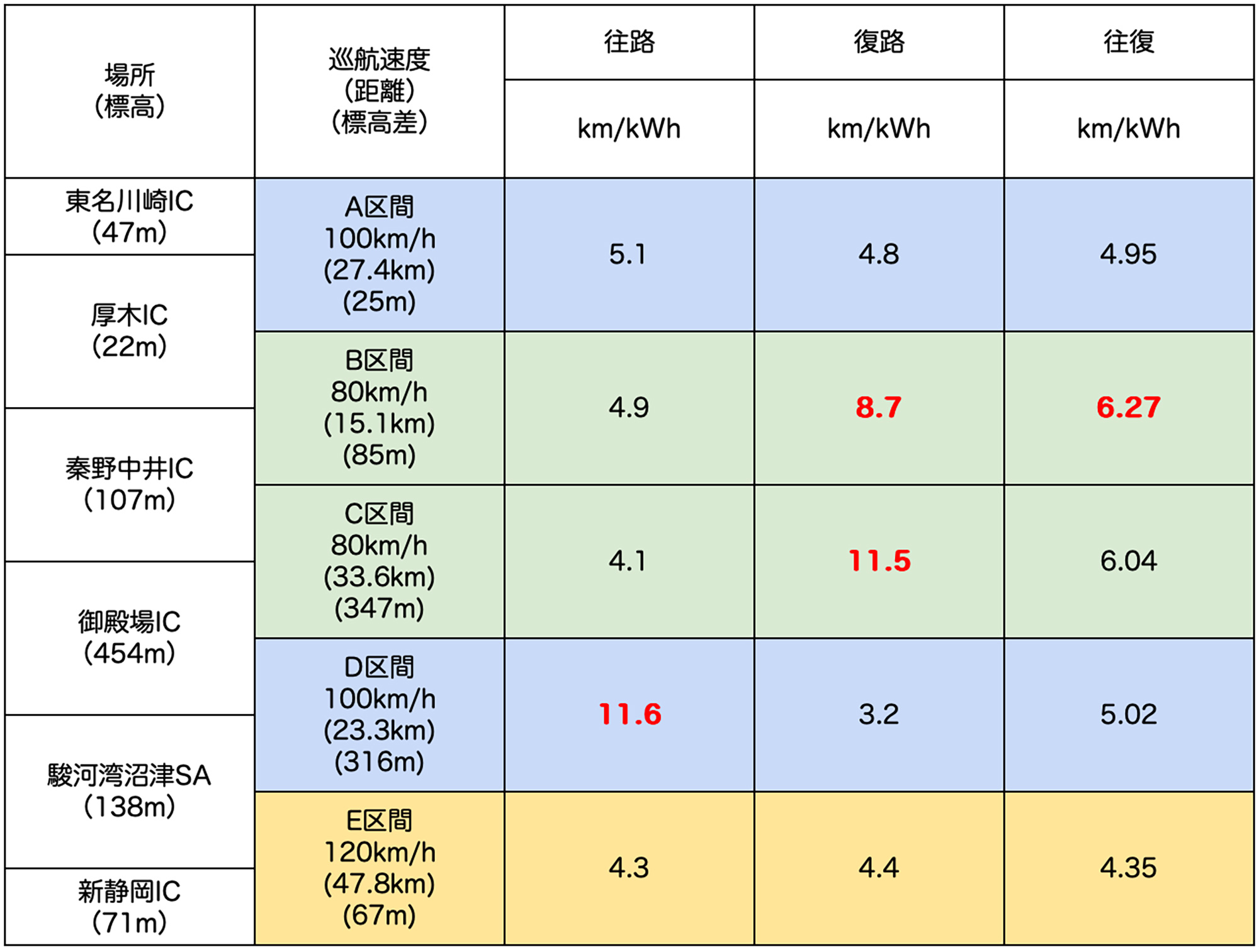

各区間の計測結果は下記表の通り。目標電費を上回った区間を赤太字にしている。

【今回の計測結果】

目標電費を超えたのはD区間の往路、BとC区間の復路の3区間、さらにB区間の往復電費も超えた。往復では80km/hが6km/kWh台、100km/hがほぼ5km/kWh、120km/hが4km/kWh台と高速化に従い、段階的に電費は悪くなる。

寒冷期の高速道路でも500km以上を走破する実力

各巡航速度の電費は下記の表の通りだ。「航続可能距離」は実測電費にバッテリー容量をかけたもの。「一充電走行距離との比率」は、652kmであるカタログスペックの一充電走行距離(目標電費)に対しての達成率だ。

【巡航速度別電費】

巡航速度別の電費計測結果を示す。80km/hの電費は、80km/hの全走行距離(97.4km)をその区間に消費した電力の合計で割って求めている。100km/hと総合の電費も同じ方法で求めた。

| 各巡航速度 の電費 km/kWh | 航続可能距離 km | 一充電走行距離 との比率 |

|

|---|---|---|---|

| 80km/h | 6.11 | 646.1 | 99% |

| 100km/h | 4.98 | 526.1 | 81% |

| 120km/h | 4.35 | 459.7 | 71% |

| 総合 | 5.05 | 534 | 82% |

検証時の外気温は5.5〜8.5℃と低かったが、80km/h巡航では一充電走行距離との比率が99%と、この冬に計測した車種の中で最高の値を記録した。100km/h巡航も同様でこれまでのクルマは60%から良くても73%だったがi7は81%、120km/h巡航も他車は50%から62%だったが、i7は71%と高速化による落ち込みが最も少なかった。

総合では82%(電費は5.05km/kWh)でもちろんこちらもトップだ。車重で700kgから1200kgものハンデを背負うi7が、この記録を叩き出したのは素晴らしい。気温が低い冬の高速道路でエアコンを使ったとしても、90〜100km/h程度の巡航であれば一気に500km以上を走破できる実力を確認できた。現在日本で購入可能なBEVの中で、高い静粛性と快適性を備えた高速クルーザーだと思う。

各巡航速度の比率は以下の通り。80km/hから100km/hに速度を上げると24%電費が悪くなる。120km/hから80km/hに下げると約1.5倍(152%)も航続距離の伸長を期待できる計算になる。

| ベースの速度 | 比較する速度 | 比率 |

|---|---|---|

| 80km/h | 100km/h | 76% |

| 120km/h | 66% | |

| 100km/h | 80km/h | 132% |

| 120km/h | 87% | |

| 120km/h | 80km/h | 152% |

| 100km/h | 115% |

運転支援システムの信頼感は高い

試乗記でもお伝えしたように、高速道路ではACC(アダプティブクルーズコントロール)のスイッチを入れてしまえば、ドライバーはほぼ運転をクルマに任せられるレベルだった。

LKA(レーンキープアシスト)も走行している車線の中央をしっかり維持してくれる。i7はステアリングホイールに触感センサーを使っており、他車でステアリングを握っているにもかかわらず頻繁に発せられることがある「ハンドルを握ってください」の警告もほぼ出なかった。

重箱の隅をつつくようなことを言えば、3車線道路を走行中の場合、左車線は左側へ、中央車線は中央を、右車線は右側に寄ってくれると、隣車線の車両(特に大型トラック)との車間に余裕が生まれて、より安心して乗っていられる。

i7のACCの設定はステアリング左側のスポークにあるボタンで行う。「+」と「−」のボタンの左側のON-OFFボタンでACCを起動させ、上の「SET」ボタンでACC走行をスタートできる。速度調節は「+」と「−」のボタンを軽く押すと1km/hごとに、大きくクリックで10km/hごとに調整でき、とても使いやすい。

先行車との車間距離は3段階で調整できる。その選択はステアリングのスイッチではなく、センターディスプレイで設定画面を呼び出して変更する。このACCの操作方法は近年のBMWのほとんどのモデルで共通だが、2024年4月24日のプレスリリースで発表された2024年7月から生産予定の新型『i4』の写真を確認すると、左スポークに車間距離設定を変更できるボタンを確認できた。今後はこの「新型i4」デザインに変わっていく可能性がある。

左がi7、右が新型i4のスポークスイッチ。

スピードメーター表示とGPSによる実速度の差は下記表の通り、どの巡航速度も3km/hだった。実速度を100km/hにしたい場合は、メーター速度を103km/hに合わせる。

| 80km/h 巡航 | 100km/h 巡航 | 120km/h 巡航 |

|

|---|---|---|---|

| メーターの速度 km/h | 83 | 103 | 123 |

| ACC走行中の 室内の静粛性 db | 63 | 63 | 62 |

巡航時の車内の騒音(スマホアプリで測定)はどの巡航速度もでも62dBから63dBとこれまでの計測で最も静かな値を記録した。

バッテリーのプレコンディショニング機能も搭載

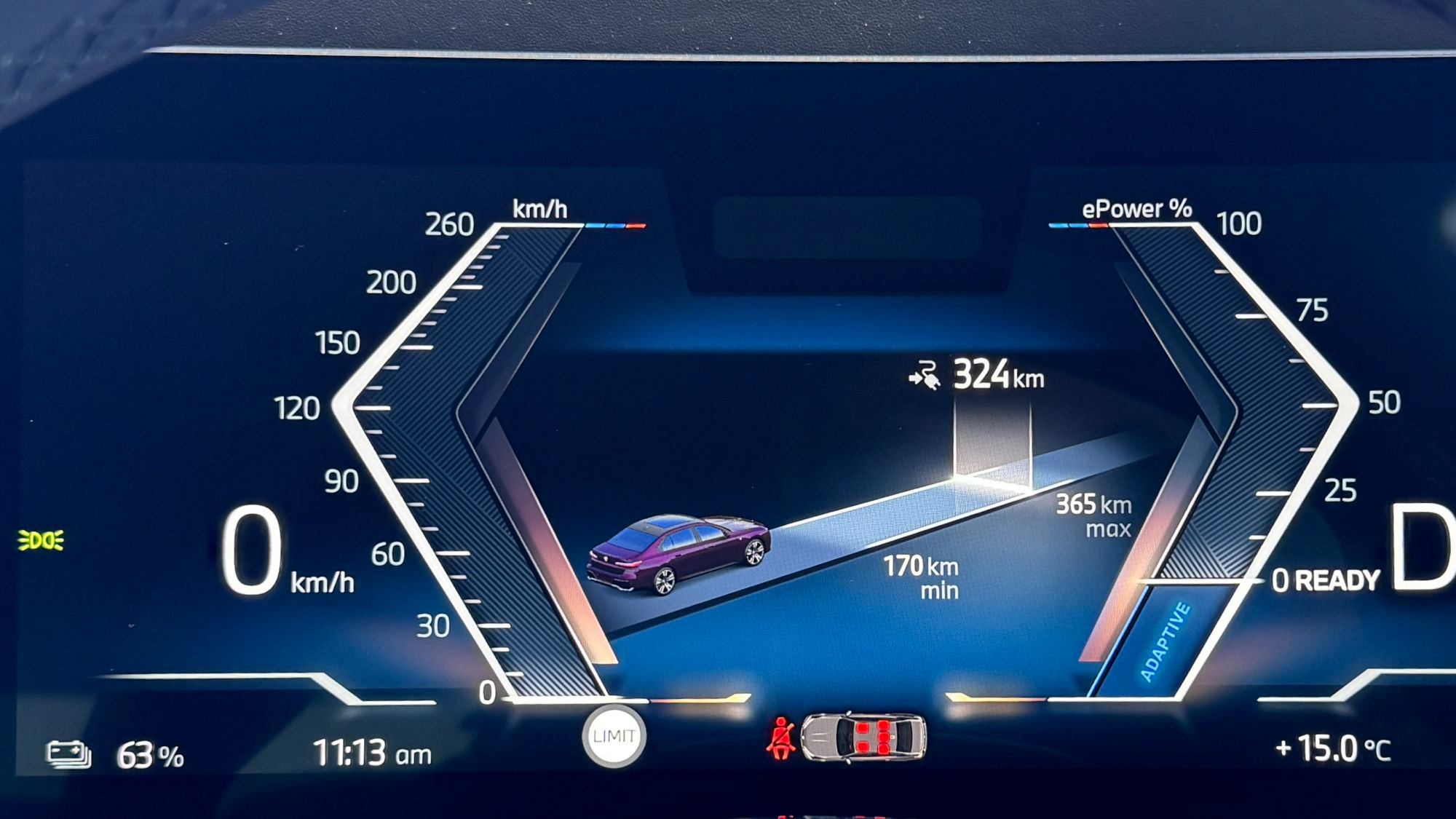

バッテリーの急速充電は2回行なった(ともに2口器を単独使用)が、2回ともにSOC60%台からの充電だったこともあり、i7の充電性能を十分に引き出せる状況ではなかった。ちなみにBMWはi7 xDrive60発表時のプレスリリースで、150kW器では0-80%の充電を50分で、90kW器では0-80%を60分で完了できると謳っている。

充電結果

●クリックすると拡大表示します。

※「外気温」は車内メーター表示の温度。

※「充電時最大出力」は、車両もしくは充電器で確認できた数値。

※「航続距離表示」は、エアコンオフ時に確認。

※「SOC推計充電電力量」は、充電前後のSOC値から算出した電力量。

※「充電器表示充電電力量」は充電器に表示、もしくはアプリなどに通知された電力量。

1回目は150kW器だったが、SOC70%近いところからのスタートだったためか最高出力は78kWと今ひとつの数値にとどまった。また、SOC 80%を超えてからは65kWに下がってしまった。それでも、充電開始から15分で SOC 83%、航続距離表示も467kmと十分すぎる状態になったので、30分を待たずに充電を終えて、120km/h巡航に向かった。

120km/hで約100kmの走行を終えた後の2回目の充電は、90kW器で行った。充電を開始してすぐに82kWとほぼ最高出力を記録。SOC 80%を超えてからは53kWに落ちた。2回目は30分間の充電を試して、結果として33.155kWhを充電したが、航続距離表示は159km分の増加と、期待した「30分で200km程度」には届かない結果になった。次の機会があれば、SOCが20%以下などの条件で改めて確認したい。

なお、バッテリーを充電に適した温度に調整するプレコンディショニングは、ドライバーがマニュアルでオンにすることはできず、充電器(があるSAPAなど)をナビの目的地に設定すると自動で作動する。

また、i7は他のBMWモデルと同様に、外気温や直前の走行状況、エアコンの使用などによって航続可能距離表示を変化させる言わば「オンデマンド方式」を採用している。一充電走行距離は652kmだが、広報車を受け取ったSOC 99%時点での航続可能距離は525kmだった。

80km/hと100km/hの巡航を終えて駿河湾沼津SA下りに到着した際はSOC 69%で航続可能距離は384kmなのでSOC 100%換算だと557km。120km/h巡航を終えた直後の駿河湾沼津SA上り到着時は、SOC 61%で航続可能距離は321kmなのでSOC 100%換算だと526kmになる。

どの状況でも652kmにはならなかったが、無理せず正直に走行できる距離を表示してくれた方が、ユーザーは使いやすい。

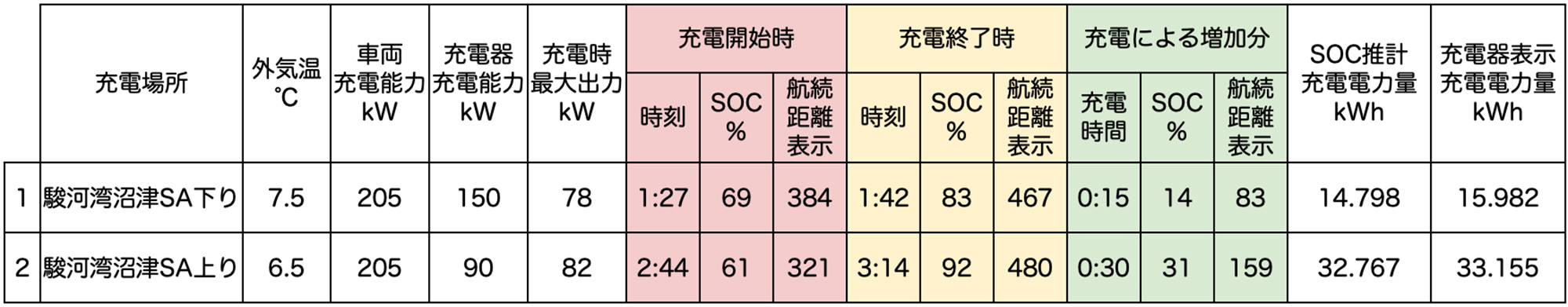

航続可能距離表示は、ドライバーディスプレイでより詳しく知ることができる。写真のSOC 63%の状況では324km走行できることを示しており、エアコンを使用しないなど、よりエコな運転にすれば最長365kmに伸ばすことができる。最短の170kmは試算すると電費2.57km/kWhなので、アウトバーンを最高速で走り続けるような状況だろう。

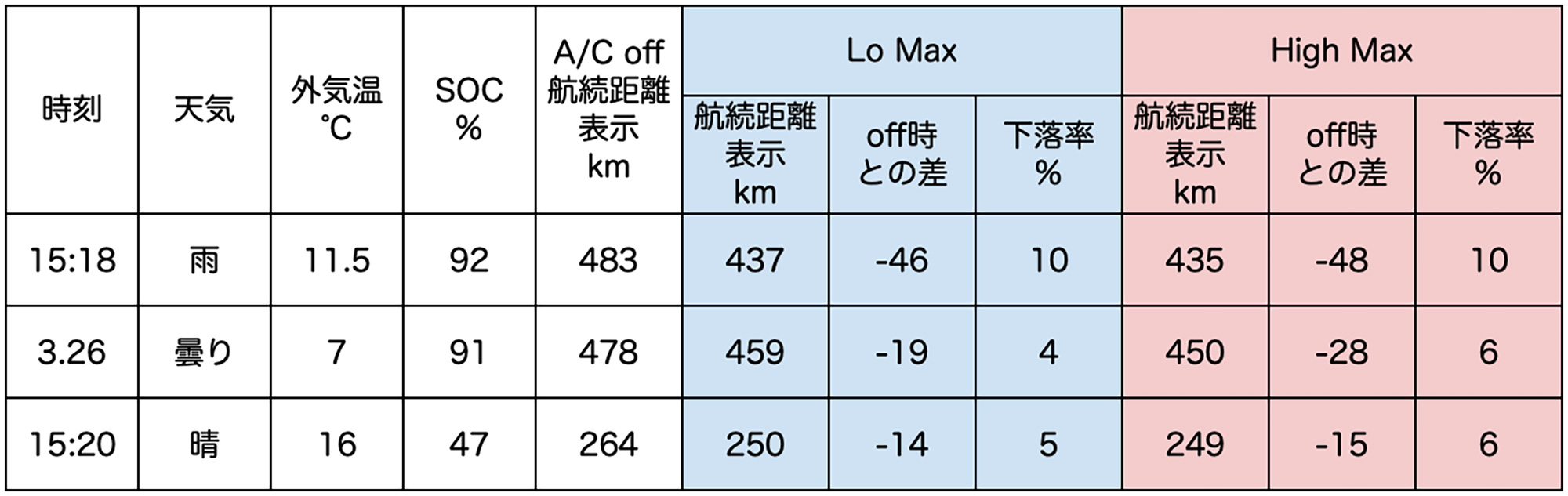

エアコンの使用で航続距離には最大10%影響

i7は冷暖房の使用で航続距離表示はどれほど変化するのか。エアコンオフ、冷房最大、暖房最大のそれぞれで3回試してみた。

興味深い結果が見えたのは天気によっても差があるかもしれないことだ。晴れや曇りでは4から6%の下落率にとどまったが、雨だと10%と少し下落率が拡大した。この傾向は他のクルマでも見られるのか、今後も雨天の際にも確認してデータを集めていきたい。

i7 eDrive50の装着タイヤは20インチ

i7のeDrive50とxDrive60の標準装着のタイヤ・ホイールは20インチ。16万円のオプションでM70 xDriveに標準の21インチを選択することもできる。

【装着タイヤ】

メーカー/PIRELLI

ブランド(商品名)/P ZERO ★

| サイズ | 空気圧 | 製造週年 | ||

|---|---|---|---|---|

| 左側 | 右側 | |||

| フロント | 255/45R20 105Y | 220 | 1523 | 1523 |

| リヤ | 285/40R20 108Y | 250 | 1023 | 1423 |

※製造週年は「1523」の場合、2023年の15週目に製造されたことを意味する。

BEV化に向けて着々と進化するBMWグループ

i7は今回の検証で外気温が低くても総合電費で5.05km/kWhを記録した。105.7kWhの大容量バッテリーもあり、東京―大阪間に相当する500kmを充電なしで走破できる性能だ。そして特筆すべきは「巡航速度別電費」の項でも記したように効率の良さだ。その要因は現在すでに第5世代目まで進化を遂げているBMWの電動パワートレイン技術の賜物だろう。

さらにBMWは新たな電動パワートレインの開発を進めており、『ノイエクラッセ』には第6世代を搭載することを発表している。それは航続距離と充電時間をそれぞれ30%向上させるそうだ。i7の一充電走行距離で考えると652kmが847kmに伸びる。まさに電動化技術は日進月歩で進化中。BMWはそのトップ集団にいることは間違いないと思う。

BMWのBEVラインナップは7車種(iX1、iX2、iX3、iX 、i4、i5、i7 ※iX2はプレオーダー受付中)まで拡大しており、ボディタイプもセダン、SUV、ステーションワゴンと多彩だ。

同社は2030年までに販売台数の半分をBEVにする目標だ。「半分は少なくないか?」と思った方もおられるのでは。BMWグループに視野を広げるとその答えが分かる。

富裕層が複数台持つラインナップの1台で、BEV化しても困らないであろう「ロールス・ロイス」は30年までに全モデルをBEVにする目標だ。ロールス・ロイスのBEVはご存知のように現在やっとスペクター(4800万円〜!)の1車種だけがリリースされた段階なので、これからさらなるBEVモデル発表ラッシュになっていくはずだ。

MINIは2030年代の初頭にBEVブランドにすると発表している。BMWよりもシティコミューターユースが多いであろうMINIもBEV化に向いている。日本では3ドアハッチバック(463万円から)とクロスオーバー改めカントリーマン(593万円から)の2車種のBEVが発売されている(関連記事)。MINI史上初のBEV専用車であるエースマンも発表され、日本のホームページにも登場した。ドイツでの価格を参考にすれば、エースマンのスタートプライスは490万円くらいになりそうだ。

このようにBMWはグループとして着々とBEV化を進めている。2023年のロールス・ロイスの販売台数は6032台、MINIは29.5万台、BMWは225万台とその販売ボリュームからも最もBEV化が難しく思えるのはBMWだ。

しかし2024年第一四半期のグローバルでの販売台数531,039台のうち、BEVは78,691台でBEV率は14.8%に達している。しかもBEV販売台数は前年比40.6%増とのことなので、この勢いであればBEV比率50%は2028年に達成できる計算だ。あとはユーザーのBEVへの意識と各国の発電、充電環境がそれに追いつけるかの方が課題になるかもしれない。

取材・文/烏山 大輔

コメント

コメント一覧 (1件)

新型i4でなくてもACCのデザインは既存のi4で始まってます