日本EVクラブ代表の舘内端氏がEVの原点を探求し考察する連載企画。実は、19世紀末から20世紀初頭のアメリカで隆盛を誇っていたアメリカのEV。今回は当時のアメリカで「EVの宝石」と呼ばれた「コロンビア」の電気自動車にフォーカスします。

EVから内燃機関自動車への大転換

EVに立ち遅れた日本は別にして、世界の主だった国では2025年から30年にかけて、遅くとも35年までには販売可能な新型車をEVに限定する。これは自動車産業の大変革を意味する。内燃機関自動車は生産できなくなり、内燃機関の開発、生産に従事する人たちは社内転職あるいはリタイアを余儀なくされる。これは自動車産業の大変革を意味する。

米国では同じような自動車産業の大変革がおよそ120年前に起きていた。それは現在とは真逆で、EVから内燃機関自動車への産業構造の変革であった。

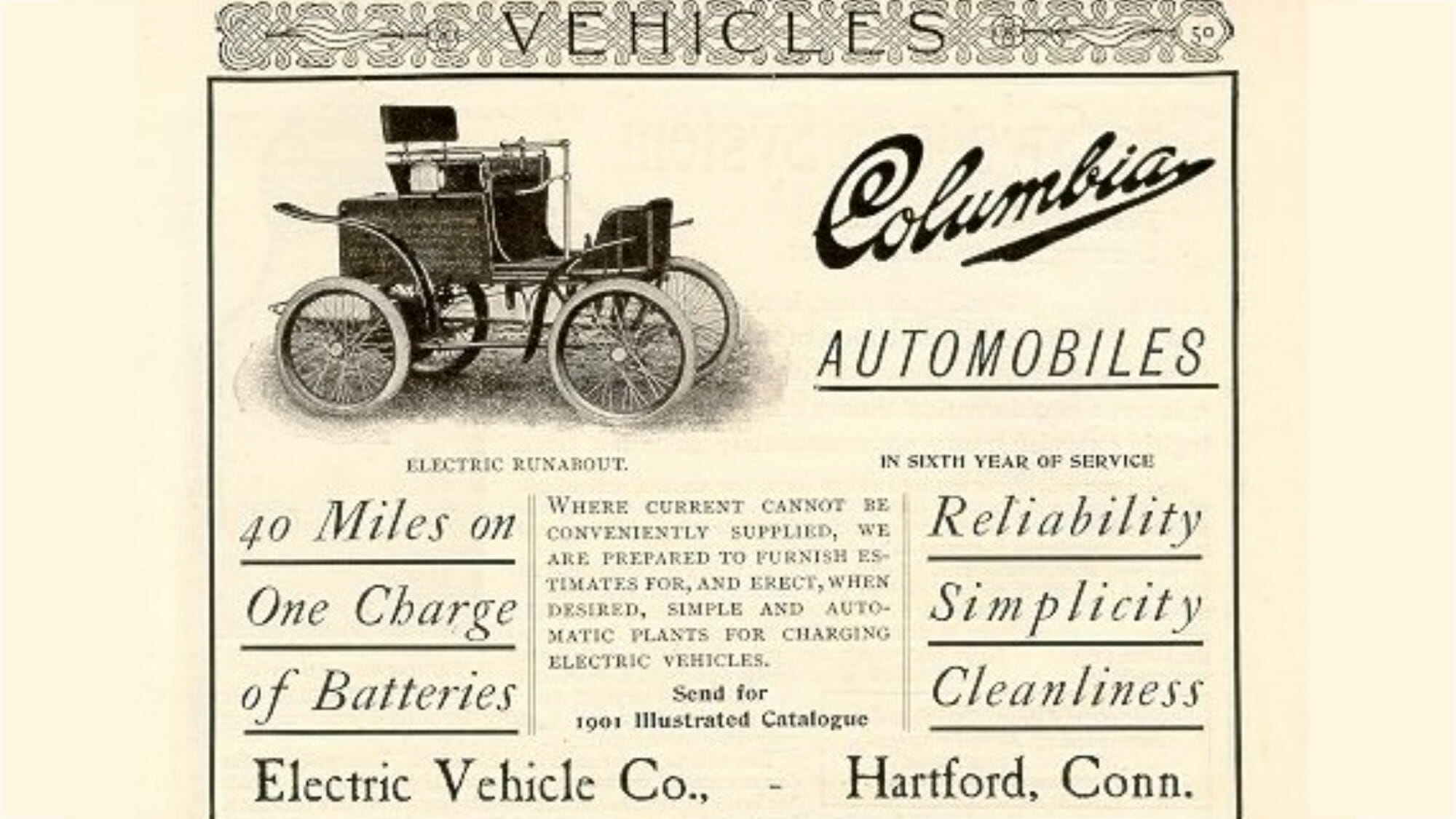

当時、「Columbia」のブランドネームで年間1000台ものEVを生産していた自動車会社も大転換を迫られた。「EVの宝石」と呼ばれたColumbia Mark LX Electric Runaboutの生産を終了し、内燃機関自動車のColumbia Gasolene Runabout中心の生産体制に変えざるを得なかった。

EVの「敗因」〜大量生産を実現できなかった

ところで、「Columbia」はブランドの名前である。ニッサンの「リーフ」のようなものだ。数企業がグループとなって生産した。それらはコネチカット州ハトフォードの「ポープマニュファクチャリングカンパニー」、「エレクトリックビークル社」、そして主体であったのは「コロンビア自動車会社」で、これらの共同企業体は1899年に設立された。

やがて1908年に「コロンビアモーターカンパニー」に改名され、さらに1910年に「USモーターカンパニー」に変更し、ほどなく生産をEVから内燃機関自動車へとシフトした。内燃機関のT型フォードが発表(1908年)され、それからの19年間で1500万台も売れるという大変化が自動車の世界に起きたからだ。

これは世界初のモータリゼーションの勃興であった。本格的なモータリゼーションは、内燃機関自動車の大量生産を待たなければならなかったのだ。EVは、こうした大変化を起こせなかったのであった。

コロンビアモーターカンパニーは、内燃機関自動車へのシフトが起きる前、EVの大手メーカーで、ランナバウトからバスまで20種類ものEVを生産していた。一方、内燃機関自動車を生産していた先駆的なメーカーの多くは年間25台から50台を生産するにすぎなかった。

「EVの宝石」とは?

ちなみにコロンビアモーターカンパニーが生産したEVには、「コロンビアクーペ」、「コロンビアハンソム」があり、いずれも3500ドルで販売された。モーターは当時の典型的なレイアウトである後輪車軸の前に置かれていた。現代流言えばミッドシップである。最高時速は13マイル(時速21キロ)であった。また、「コロンビアビクトリアフェートン」は少し安く3000ドルであった。このEVが「EVの宝石」と呼ばれることになる。

さらにそれらの下のモデルに「コロンビアサリー」と「コロンビアビクトリア」があった。1500ドルから1600ドルで販売された。これらのモデルに比べると「コロンビアランナバウト」は750ドルとずっと安価だった。

ちなみにやがてEVにとって最大のライバルとなるT型フォードは発売当初は850ドルだったが、月に1万台もの大量生産が進むと1917年には350ドルもの低価格となった。

付け加えると、コロンビアモーターカンパニーはEVのタクシーやパトカーも生産していた。

Columbia Mark LX Electric Runabout 1903

すばらしくレストアされたColumbia Mark LX Electric Runaboutが存在している。その写真から詳しい構造を垣間見ることができるので、写真を頼りに構造を解説しよう。このEVは、当時の米国のEVのひとつの完成形である。他のEVを見るときの参考になるに違いない。

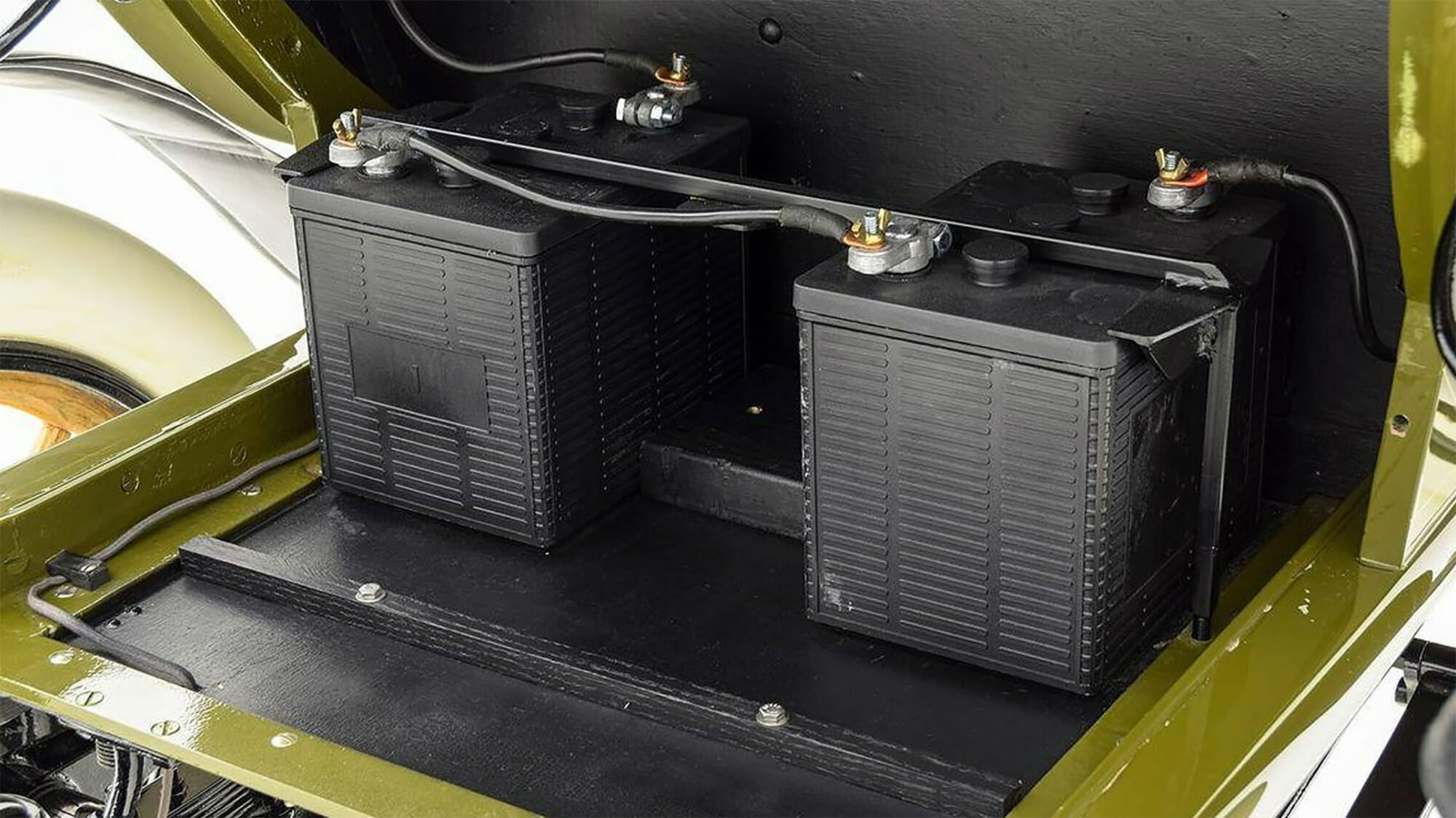

Runaboutは軽量にして簡便なクルマの意味でありColumbia Mark LX Electric Runaboutはその通りなのだが、レストアされたそれを見ると、実に美しい。黒の塗装と白いタイヤ、茶色のウッドホイール、メッキのランプとステアリングバー、そして本革のシート。極めつけはフロントのグリルに描かれたColumbiaの装飾。このボックスの中に10個のExide社の鉛バッテリーが収納されている。

「EVの宝石」と呼ばれたこのEVの諸元は、2座席のランナバウトで、ホイールベースは64インチ(1626mm)、ウッドのスポークホイールは30インチ(762mm)で、フェンダーはレザーで加工されている。重量は1200ポンド(540kg)であった。トップレス(屋根なし)の価格は850ドルだった。座席の前のカバーのデザインの良さで人気だった「カーブダッシュオールズモビル」は650ドルだったから、それよりも200ドル高かった。

当時も現在もバッテリーの重さは車重の大半を占め、操縦安定性を大きく左右する重量配分を決定してしまう。そこでColumbia Mark LX Electric Runaboutでは、重量を前後に分散するために20個のExideバッテリーをフロントアクスルとリアアクスルの上に分けて配置している。フロントボンネットの下に10個、シートの後ろに10個である。当時の1モジュール当たりの電圧は、現在の鉛バッテリーの12ボルトの半分の6ボルトであった。

20個が直列に繋がれていれば、総電圧は120ボルトとなる。当時としては高い電圧だが、並列接続で60ボルトとすると同じ出力を出した場合に電流は2倍となり抵抗も2倍となり損失が多くなり、結果として航続距離が短くなる。ちなみに、Exideは当時からすでにEV用バッテリーとしてEVメーカーの御用達だったようだ。

Columbia Mark LXの1充電航続距離は40マイル(64km)であった。当時の平均的な航続距離よりも少し長い。かといって現代のEVよりはずっと短いのだが、このEVの航続距離に合わせるかのように都市部には多数の充電器が設置されていた。つまりColumbia Mark LXは十分に使えるEVだったということだ。ただし、都市部に限ってだが。

一方、都市は産業・経済の発展につれて拡大していった。そして住宅地が郊外に広がった。より航続距離の長い自動車への需要が芽生えた。そこでColumbia Mark LXは、長距離走行にチャレンジし、1903年にボストンとニューヨークの間の250マイル(368km)を23時間で走行した(平均時速16km/h)。

だが、Columbia Mark LX Electric Runaboutは早晩、同じ会社の内燃機関モデル(後述)に置き換わっていった。EVからICEV(Internal Combustion Engin Vehicle)へのシフトが始まった。

ギアシフトとアクセルの操作はドライバーの左側にある金属製のレバーによる。変速は前進3段、レバーを引き戻すと後進2段に変速できた。最高速度は時速約15マイル(24km/h)だった。ブレーキはペダルの操作で後二輪に働いた。

モーターは30A(アンペア)で働くと記されている。これに上記のバッテリー電圧の120V(ボルト)を掛け合わせると3kW(キロワット)となる。馬力に換算すると5馬力ほどだ。これが最高出力とは思えないが、最高速度の24km/hを勘案すると、こんなものかもしれない。質素なものであった。

ほぼ同じ時期に登場したガソリンエンジンの“Columbia Gasolene Runabouts”の最高出力は18kW(24馬力)であった。ほぼ5倍の出力だ。

Columbia gasoline Mark Ⅷ

当時のColumbiaも、写真のレプリカのレベルの仕上がりであったとすれば、このEVが「EVの宝石」と呼ばれたわけが分かる。ここまでの質感のクルマが現代に存在するとすれば、高級車と呼ばれるクルマの一部に過ぎないだろう。

ホイールベースは64インチ(1626mm)であるから、現代の3メートル近いホイールベースのSUVと比べるべくもなく小型である。ちなみに小型スポーツカーの代表であるマツダ・ロードスターのホイールベースは2310mm、軽EVの“さくら”は2495mmだから、Columbia Mark LX Electric Runaboutがいかに小さいEVだったか想像できる。ただし、ホイールは30インチ(762mm)と大きい。

短いホイールベースに大きなホイール、そして現代のスポーツカーのルーフよりも高いシートポジョン。こうしたデザインこそ1890年代から1900年代のアメリカンEVであった。

次回はさらにColumbia Mark LX Electric Runabout の販売台数を明らかにし、続いて車体やサスペンション、モーターと駆動系の構造に迫り、その後にColumbia Gasolene Runabouts、つまり内燃機関のColumbiaを紹介し、さらに当時の一充電航続距離なども紹介したい。1充電で160kmから始まり、190km、259km、324kmへと記録は更新し続けたというのだ。

文/舘内 端

※記事中写真は The Columbia Car および Hyman Ltd. から引用。

コメント

コメント一覧 (1件)

駆逐されたEV?

これとは、違いますが。

石油利権に駆逐された(怒)

カルフォルニアのEV(汗)

当時のブッシュ大統領?に、廃止されたEV(泣)

当時は、リチウム電池では無くて!

トランクに重い鉛バッテリーを積んだEVが、カルフォルニアを走ってた!(^-^)

そして、駆逐されて(泣)

廃棄されたEVの残骸の山が、今でもネットで見られるハズ!

カルフォルニアは、進んでますね!(^-^)