なぜ、世界はEVを選ぶのか。EVとはどんな自動車で、これからどうあるべきなのか。日本におけるEV普及の先駆者である自動車評論家の舘内端氏が読み解く連載企画。第3回は、欧州ではガソリン車の創生がモータースポーツから始まったように「EVシフトの曙はEVモータースポーツ、EVラリーが発火点だった」として「EVシフトのリーダーが欧州である理由」について考察します。

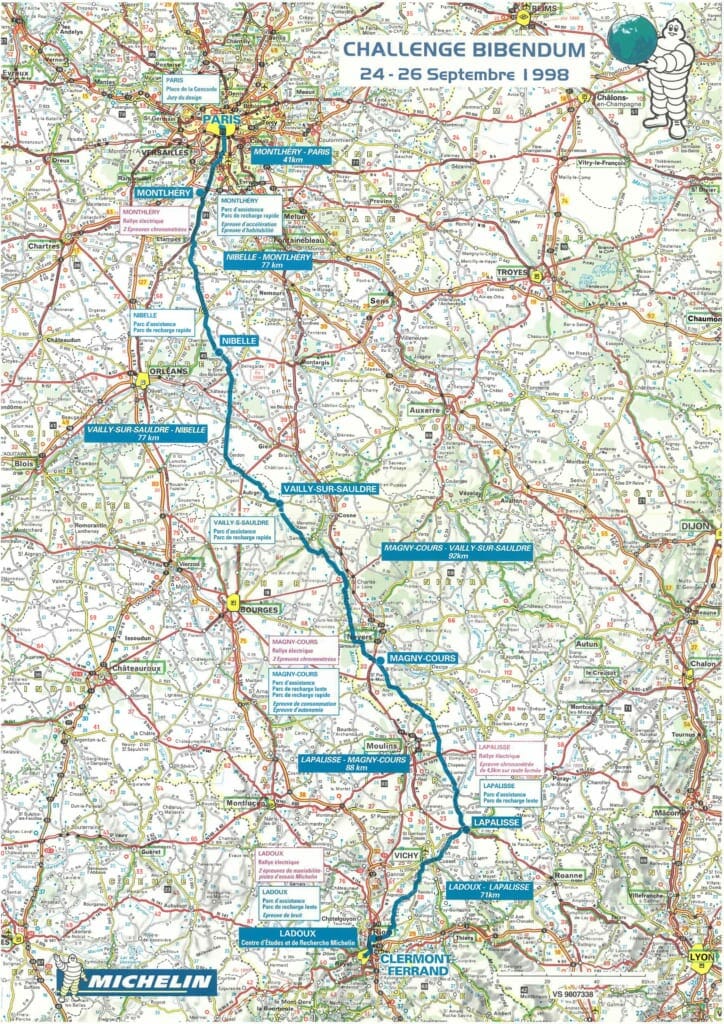

1998年〜パリ・コンコルド広場

第2回に続き、もう少し『チャレンジ・ビバンダム』の話をしよう。

クレルモン・フェランを出発した低公害車ラリーのチームが、途中のランチ会場に着くと、すでに護衛の白バイ隊員はワインをたっぷり召し上がって、顔を赤らめていた。ランチが済むとラリーチームは護衛の赤ら顔の隊員に見守られながら出発した。目指すゴールはパリのコンコルド広場だった。

当時のフランスには飲酒運転の罰則がなかったのか、この程度は習慣上、当たり前だったのか。とにかくフランス人はアルコールというよりもワインに関して寛容である。フランス人にとってワインはお酒ではなく、飲み物であり、食生活にしっかりと溶け込み、根付いている。つまり文化だ。それはともかく、フランスは食べ物が新鮮で旨い。ラリー2日目の朝食は、特に美味しかった。

朝食はラリーのコース途上の農家の納屋に用意されていた、焼き立てのフランスパンとバター。そして搾りたての牛乳を注がれたカフェオレ。これだけでも十分に美味しく、お腹も満たされたのだが、新鮮な野菜とハムも添えられていた。これを農家のおかみさんとおばあちゃんが給仕してくれる。彼らのフランス語と日本EVクラブチームの日本語の会話は、しかし見事に通じ合って穏やかな時間が流れた。

朝食を農家の納屋に用意する。なんともおしゃれで、粋な計らいだ。簡素なことが、むしろ洒落ていた。納屋には暖かな時間が流れ、朝食は美味しかった。新鮮な材料と農家の人たちの暖かなおもてなしが、納屋と簡素な食べ物をみごとにおしゃれな朝食に変えてしまった。これがフランスの文化だ。

文化とはなにも難しい話ではないし、お金がかかるとは限らない。フランスでは低公害車がこんな文化の中で育まれると思うと、悔しかった。そして文化のないところにEVは生まれず、普及も発展しないことも、いやというほど見せつけられた。

自動車の使い方とは、生活における移動のスタイルである。そしてスタイルとは文化である。自動車は、工場という20世紀の古めかしい産業構造の中で生産され、これも文化=スタイルと思われがちだが、自動車の生産は文化でもスタイルでもない。産業という今では死語になってしまった古い社会構造を稼働することである。

だが、自動車の使い方は、クルマ選びから、運転する服装から、靴から、室内を満たす音楽も含めて、そして立ち寄る先の駐車場の選び方まで、数限りない「生活」のスタイルの中で静々と決まる。それは国、民族、地方で異なる。

便利だからというだけで使われている限り、自動車に文化は生まれず、そうした国ではEVも(航続距離が伸びて、充電時間が短くなって)便利にならなければ、そして価格と維持費が安くならなければ売れず、普及もせず、ましてやEV文化など生まれもしない。そして、生産性の向上を人生の第一義の価値だとお考えの方には、「文化とは最大の無駄であり、生産性悪化の主犯」だとお伝えしておこう。

さて、途中の少々朽ちてしまった古いサーキットでゼロヨン加速ゲームをこなすと、あとはひたすらパリをめざした。世界初の低公害車ラリーのゴールである。それは同時に世界初のEVラリーのゴールでもあった。

ゴールのコンコルド広場には夕闇が迫っていた。広場に面したFIA本部の建物では、ラリーの表彰式の準備が進んでいた。欧州人ラリー参加者の多くはドライビングスーツから着がえ盛装して祝宴の席に集まってきた。そうした表彰式の文化に不慣れな日本の参加者は、配られたビバンダムの赤いポロシャツで、しかし胸を張ってシャンパンで乾杯した。

世界のEVラリー

チャレンジ・ビバンダムは、その後も開催された。2005年には愛知万博の会場がゴールに設定された。つまり、EVも含む低公害車のラリーは毎年ではないが続いていたことになる。

一方、EVに特化したラリーもヨーロッパでいくたびか開催された。スウエーデンやモナコでも開催され、トヨタはニッケル水素電池を搭載したRAV4EVで参加した。

EVラリーで主催者が苦労するのが充電設備である。第1回チャレンジ・ビバンダムでは、途中のランチ会場や休憩スポットに特設の充電用のコンセントが設けられていた。といっても急速充電などまだ世界のどこにもなく、200Vの普通充電であり、充電には時間がかかった。

特設のコンセントは、主催者の充電スタッフが、ラリー車に先回りして敷設する。チャレンジ・ビバンダムでは、太くて重い電線を担いで次の充電スポットに急いで向かって行った。日本EVクラブもやがてEVラリーを開催するのだが、同じ思いをするとはこのとき夢にも思わなかった。この話はまたの機会に。

2002年に開催されたモナコEVラリーは「集合離散型」であった。毎日、ラリーのコースは変わる。モナコの中心部に設けられた充電スポットで充電し、日替わりのコースに出かけ、充電スポットに戻り、充電して翌日のコースに備えるという方式であった。

モナコEVラリーに参加したトヨタのEVは、RAV4EVであった。2002年に主に米国で発売された、SUVのエンジンRAV4をEVに改造したモデルであった。電池はトヨタのHEVに使われていたニッケル水素電池をEV用に改造し、搭載していた。

後年、RAV4EVはカリフォルニア州のZEV規制に対応する目的でテスラに製作を依頼、2012年に第26回のEVS26(世界電気自動車シンポジウム)で発表され、発売された。この新型RAV4EVには、テスラの電池システムが搭載されていた。リチウムイオン電池であった。

2012年、トヨタがテスラと共同開発した『RAV4 EV』。リチウムイオン電池の搭載容量は41.8kWh。実走行距離100マイル(約160km)とされていた。

当時、カリフォルニア州ではZEV規制が始まっていた。販売したエンジン車に対して一定台数をZEV(ゼロ・エミッション・ビークル)にしないと罰金が科せられた。トヨタとしては何としても罰金を避けたかったのだろう。しかし、罰金とRAV4EVの製作費を比べると、たいしたメリットはなかったのかもしれない。やがて罰金の代わりにテスラからクレジットを購入する方法に代わっていった。これはホンダもGMも同様であった。

ヨーロッパのEVラリーは、その後、盛り上がりを失っていった。ラリーを開催しようにも市販のEVがまだ存在しなかったからだ。

日本のEVラリー

21世紀初頭、日本でも『四国EVラリー』が開催された。重い充電ケーブルを運びながら、充電スポットを臨時に開設し、四国をめぐるという勇気あるラリーを市民の手で開催していた。やがてモナコ方式に代わっていった。残念ながら市販EVが増えていく寸前で開催されなくなった。

一方、日本EVクラブは三菱i-MiEV(2009年)、日産リーフ(2010年)の発売を受けて、EVラリーを復興した。白馬EVラリーである。第1回は2014年であったが、その2年前の2012年と2013年にプレEVラリー白馬を開催した。プレラリーには市販エンジン車をEVに改造したコンバートEVやi-MiEVなどが参加した。中には京都から何日もかけて参加し、帰っていったコンバートEVチームもいた。いずれにして旅の途中で、そして目的地での充電は難関であった。

2013年のプレEVラリー白馬にて。

別の機会にまた白馬EVラリーに触れるが、2021年にも第8回の白馬EVラリーの開催が予定されている。おそらく白馬EVラリーは今日まで続く世界で最も古いEVラリーである。

文化とは継承されて初めて「文化」となる。では文化を継承するのは誰か。国の文化であれば、すべての国民である。もちろん局長として行政にお勤めの国民も、大企業で生産性の向上を毎朝復唱している企業人も国民であり、教師も医師も看護師も、魚屋のおっちゃんも国民であり、そうしたすべての人たちが「一人の国民」として文化の担い手であり大事な継承者である。「文化」とは、そうした人たちを上下の隔てなく「ただの国民」として束ねる力のことではないだろうか。

「EV文化」を育て、継承することがEV普及の根っこになければならない。そのまた根っこには「市民文化」がちゃんと育っていなければならない。しかし、少なくとも戦後から平成の初期まで、日本の「市民文化」の成熟度は低く、それはそのまま「EV普及」の障壁となってきた。

一方、欧州には成熟した市民の文化がある。それはEUに代表される地域の根強い「反地球温暖化・気候変動」のムーブメントを見ればわかる。世界の二酸化炭素の20%近くを自動車を中心とする交通が出していることを知る欧州の市民がゼロCO2のEVに飛びついてあたり前であり、そうしたEVユーザーを他の市民が支持してあたり前であり、ましてや揶揄し、罵詈雑言を浴びせるなど考えられない。

ミシュランとEV

話をフランスに戻す。チャレンジ・ビバンダムの「ビバンダム」は、タイヤ・メーカーのミシュランのマスコットで、ムッシュ・ビバンダムと呼ばれる。誕生は1898年。タイヤを腕とからだに巻いて、もう123年である。

ちなみに世界で初めて100km/hをマークした自動車(EV)とされる『ジャメコンタン号』のタイヤはミシュランであった。また、いまではごく当たり前になったラジアルタイヤの発明もミシュランであり、それをレース用タイヤに応用したレーシング・ラジアルもミシュランであった(世界初)。1977年の英国GPでターボエンジンを搭載した世界初のルノーF1に装着されてデビューした。

現在のF1では当たり前のレーシング・ターボはルノー、ラジアルタイヤはミシュランである。いずれもフランス(の文化)だ。

まだある。世界初のモータースポーツは1894年にパリ~ルーアン間で行われたトライアルといわれているが、翌95年に開催されたパリ~ボルドー間1178kmのレースに優勝したプジョーに使われていた空気入りタイヤは、ミシュラン製であった。

自動車を称え、楽しみ、モータースポーツを生み育て、素晴らしい自動車を作り、その文化に乾杯を重ねたフランスからこれらの自動車技術が生まれたとしても、少しも不思議ではない。次の時代にEVの技術をリードするのもまたフランス(の文化)ではないだろうか。

ビバンダム・チャレンジのスタートのクレルモン・フェランには、ミシュランの本社がある。この小さな町から世界初の低公害車ラリーがスタートしたのは、当たり前といえば当たり前であった。ちなみにミシュランは、2019年にブリジストンからタイヤ生産世界一を奪還している。

クレルモン・フェランの街並み。

クレルモン・フェランの郊外には、シルキュイ・ド・シャラード・サーキットがある。1965年から数回、フランスF1GPが開催された。ジム・クラーク、ジャッキー・スチュワート、ヨッヘン・リントといったF1オールドファンには懐かしいドライバーが優勝している。

このサーキットは、かつてのホンダF1監督の故中村良夫氏の著書「グランプリ①」の134頁以降に詳しく記されている。ちなみにクレルモン・フェランについて中村氏は、「オーベルニュのなだらかな丘陵地の盆地にある」ある種の暖かさのある美しい古い町であると述べておられる。

シルキュイ・ド・シャラード・サーキットで、ミシュランタイヤは鍛えられたのではないか。いずれEVにも特別な専用タイヤが生まれると思うが、一番乗りはミシュランに違いない。

次回は、世界初のEVレーシングカー、ジャメコンタント号の話をしよう。

(文/舘内 端)

コメント