先日の記事で、日本国内での電気自動車のライフサイクルCO2排出量について、マツダさんの論文を検証した結果、電気自動車のほうがトータルで排出が少ないことが分かりました。では米国・EU・中国ではどうでしょうか?

電力の再エネ化が進めば電気自動車の排出量はさらに削減

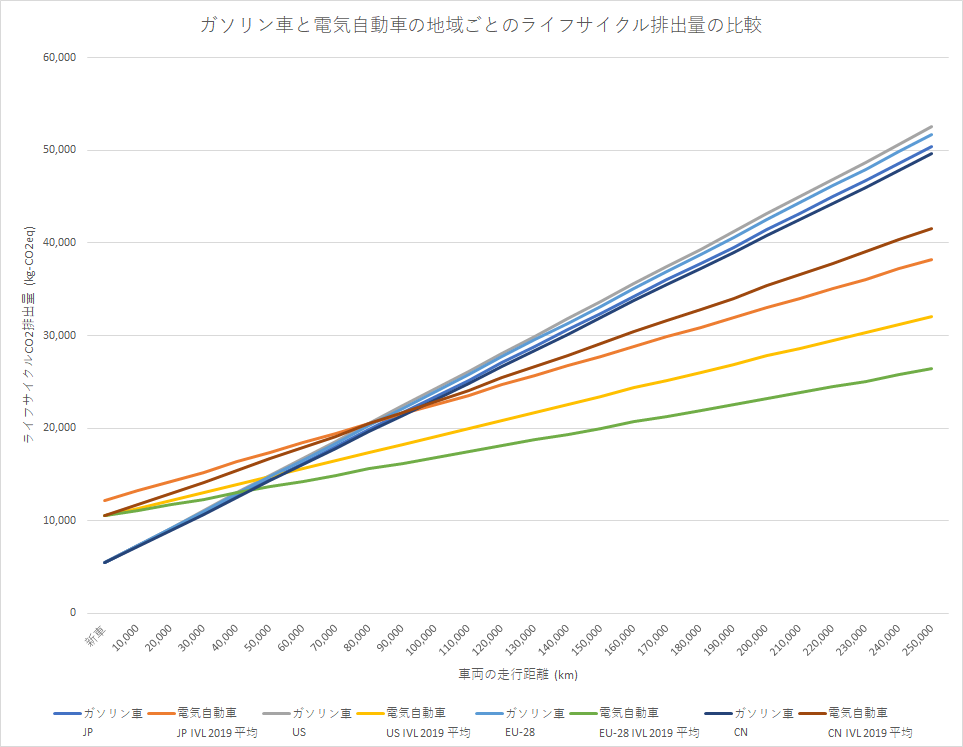

結論:日本・米国・EU・中国のどの地域においても、電気自動車のCO2排出量は、ガソリン車のそれより少ない。これは自動車(バッテリー含む)および、燃料の採掘・発電に必要な資源の採掘から、燃料輸送・送電までの全ての過程の排出を含んだ条件である。

当記事では、前回ご紹介したマツダさんの論文にあったように、各地域ごとのガソリンの排出原単位・電力の排出原単位を用いて、日本・米国・EU・中国のそれぞれの地域のデータを一覧表で計算したうえで、グラフにしてみます。排出原単位とは、ガソリンなら原油の採掘・輸送・精製・ガソリンスタンドまでの輸送にかかるCO2排出量を、ガソリン1kg当たりに換算したもの。電力の場合は、発電に必要な石炭や天然ガス(石油も少ないですが含まれます)などの採掘から輸送・精製まで、そしてその後の送電にかかるCO2排出量の合計を、電力量1kWh当たりに換算したものです。

【前提条件】

この排出原単位のデータはマツダさんの論文と同様、GaBiという会社のデータを購入して使用しており、データの年度は2016年度となっています。ガソリンはレギュラーガソリンを想定しています。

この排出原単位のデータはマツダさんの論文と同様、GaBiという会社のデータを購入して使用しており、データの年度は2016年度となっています。ガソリンはレギュラーガソリンを想定しています。

比較する車両は、前回と同様、MAZDA 3 X PROACTIVE(SKYACTIV-X搭載)とテスラ モデル3ロングレンジ(75kWhバッテリー)とします。

電気自動車のバッテリーの製造にかかる製造時排出は、最も最近のデータであるIVL 2019の平均値83.5kg-CO2eq/kWhを使用し、75kWhであれば6262.5kgとしています。

【関連記事】

『マツダさんの Well To Wheel 計算は正しく、電気自動車のライフサイクルCO2排出はガソリン車より多いのか?』

国(地域)別ライフサイクル排出量比較

さっそく表で見てみましょう。(表は指で横スクロールできます)

| 走行距離(km) | 新車 | 10000 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 70000 | 80000 | 90000 | 100000 | 110000 | 120000 | 130000 | 140000 | 150000 | 160000 | 170000 | 180000 | 190000 | 200000 | 210000 | 220000 | 230000 | 240000 | 250000 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ガソリン車(JP) | 5493 | 7258 | 9023 | 10795 | 12668 | 14452 | 16224 | 17989 | 19862 | 21634 | 23418 | 25190 | 27063 | 28828 | 30600 | 32384 | 34257 | 36029 | 37794 | 39566 | 41458 | 43223 | 44995 | 46760 | 48632 | 50424 |

| 電気自動車(JP) | 12193 | 13204 | 14215 | 15226 | 16346 | 17377 | 18388 | 19399 | 20518 | 21530 | 22561 | 23572 | 24691 | 25703 | 26714 | 27745 | 28864 | 29875 | 30887 | 31898 | 33037 | 34048 | 35059 | 36071 | 37190 | 38221 |

| ガソリン車(US) | 5493 | 7343 | 9194 | 11051 | 13009 | 14879 | 16736 | 18586 | 20545 | 22402 | 24272 | 26129 | 28087 | 29938 | 31795 | 33665 | 35623 | 37480 | 39330 | 41188 | 43165 | 45016 | 46873 | 48723 | 50682 | 52558 |

| 電気自動車(US) | 10505 | 11339 | 12172 | 13006 | 13947 | 14801 | 15634 | 16468 | 17409 | 18243 | 19096 | 19930 | 20871 | 21705 | 22538 | 23392 | 24333 | 25167 | 26000 | 26834 | 27795 | 28629 | 29462 | 30296 | 31237 | 32091 |

| ガソリン車(EU-28) | 5493 | 7311 | 9130 | 10955 | 12881 | 14719 | 16545 | 18363 | 20289 | 22115 | 23952 | 25778 | 27704 | 29522 | 31348 | 33186 | 35112 | 36937 | 38756 | 40581 | 42527 | 44345 | 46170 | 47989 | 49915 | 51760 |

| 電気自動車(EU-28) | 10505 | 11111 | 11717 | 12322 | 13036 | 13662 | 14267 | 14873 | 15587 | 16193 | 16818 | 17424 | 18138 | 18744 | 19349 | 19975 | 20689 | 21294 | 21900 | 22506 | 23239 | 23845 | 24451 | 25057 | 25771 | 26396 |

| ガソリン車(CN) | 5493 | 7226 | 8959 | 10699 | 12540 | 14292 | 16032 | 17765 | 19606 | 21346 | 23099 | 24839 | 26680 | 28412 | 30152 | 31905 | 33746 | 35486 | 37219 | 38959 | 40819 | 42552 | 44292 | 46025 | 47866 | 49625 |

| 電気自動車(CN) | 10505 | 11718 | 12931 | 14145 | 15466 | 16699 | 17912 | 19125 | 20446 | 21660 | 22892 | 24106 | 25427 | 26640 | 27853 | 29086 | 30407 | 31621 | 32834 | 34047 | 35388 | 36601 | 37814 | 39028 | 40349 | 41582 |

ガソリン車と電気自動車を順番に、国ごとに並べてみています。USは米国、EU-28とは、EUの28か国の平均値、CNは中国です。背景色を付けてあるところが、電気自動車のライフサイクル排出が、ガソリン車のライフサイクル排出を下回る走行距離となります。

結果としては、日本では9万キロ、米国とEUでは5万キロ、中国でも10万キロ走行時点で、電気自動車のCO2排出量はガソリン車のトータル排出量を下回る。

ことが分かりました。グラフで見てみましょう。

灰色とブルー系の折れ線はガソリン車、茶(中国)・オレンジ(日本)・黄(米国)・緑(EU)が電気自動車です。電気自動車は走行時の排出が少ないため、新車時の排出はガソリン車より多いのですが、グラフの傾きが緩やかで、5万キロ~10万キロの間でガソリン車の折れ線と交差しています。

上記の計算はあくまで、車両が廃車になるまでの間、ガソリンと電力の排出原単位が変化しないことを前提としていました。

ではもう少し長期的に考えて、将来CO2の排出量を削減するにあたり、どのような努力が必要になるかも検討してみましょう。

まず、ガソリンの採掘・輸送・精製に関わる排出を減らすのは難しいですから、ガソリン車で排出を減らすには燃費を向上させるしかありません。グラフで見てみましょう(ソース:米国EPA)。約15年前の2004年時点で461g/miだった排出は、2019年時点で346g/miになっています。1年あたり7.67g/miずつ減少しているので、同じトレンドが続くと仮定すると、年1.7%ずつ改善できていることになります。

発電の低炭素化は急ピッチになる可能性がある

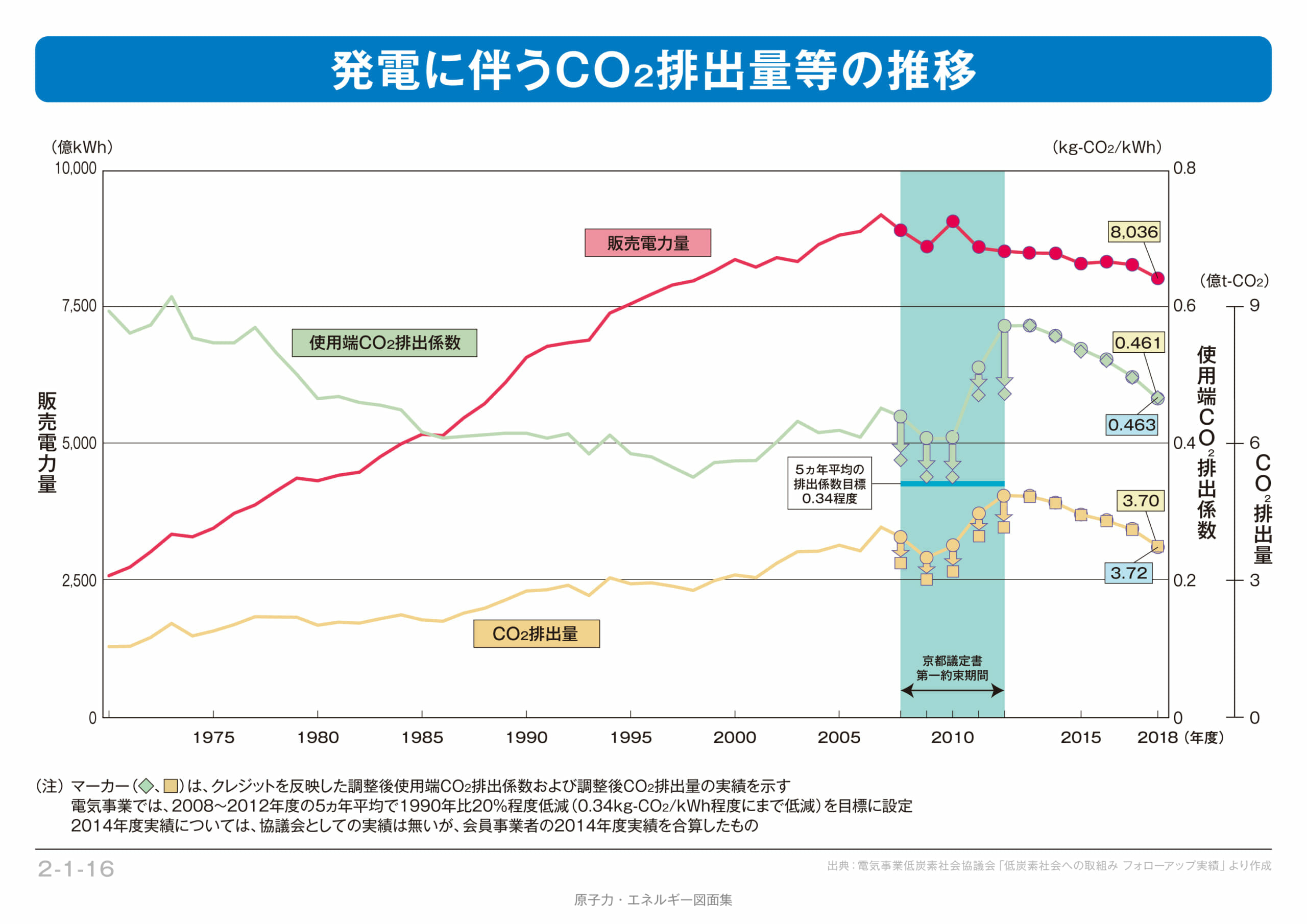

電気自動車の排出を減らすには、一つはバッテリー製造にかかる排出を減らすことと、発電にかかる排出を減らすことが挙げられます。前回の記事でもバッテリー製造にかかる排出が減少していることに触れましたが、ここでは発電にかかる排出の変化について、ガソリンと比較してみましょう(ソース:原子力・エネルギー図面集)。震災に伴う原発停止の影響が大きいのでグラフは複雑な形状になってしまっていますが、多くの原発が停止状態にある2014-2018年の5年間を見てみると、2014年時点で552g/kWh、2018年時点で463g/kWhとなっており、1年あたり17.8g/kWhずつ減少しているので、同じトレンドが続くとすると、年3.2%ずつ改善できていることになります。

しかも、電力に関して言えば、シンクタンクCarbon Trackerのリリースによると、「Renewables are outcompeting coal around the world and proposed coal investments risk becoming stranded assets which could lock in high-cost coal power for decades. The market is driving the low-carbon energy transition but governments aren’t listening. It makes economic sense for governments to cancel new coal projects immediately and progressively phase out existing plants.」とあります。今後、発電の低炭素化は急ピッチになる可能性があるということですね。

※日本語訳:再生可能エネルギーは世界で石炭発電よりコストが安くなっており、これから予定している石炭火力発電所への投資は、何十年にも渡って高コストの電力に縛られ、不良資産になるリスクがある。市場は低炭素化社会への変化に向かっているが、政府は耳を貸していない。国の財政の観点からも、新規石炭火力発電への投資を止め、既存の石炭火力も継続的廃止を進めるのがベターである。

実際に2030年、2050年にはどのくらい排出が減らせるのでしょうか? 先ほどの計算で出した年1.7%/3.2%が毎年続くと仮定して、10年後と30年後の推測値を出してみます。

| 2020年 | 2030年 | 2050年 | |

|---|---|---|---|

| ガソリン車 年1.7%ずつ燃費改善 | 1 | 17%減 | 51%減 ※恐らくここまでは減少しない |

| 電気自動車 年3.2%ずつ低炭素化 | 1 | 32%減 | 96%減 ※恐らくここまでは減少しない |

保有されている全電気自動車の排出量が削減できる

実はCO2排出削減のために電気自動車が有利な点は、これだけではないのです。日本国内ではおおよそ6千万台の乗用車が保有されており、新車は毎年500万台。総台数が変わらないと仮定すると、全部入れ替わるのに12年。つまりこれから先の10年間では、ガソリン車全体での総CO2排出量は、17%減ではなく8.5%減程度に留まってしまいます。買い替えていない車の燃費は向上しないからです。

電気自動車はどうでしょうか。2030年に仮に発電による排出が32%減少したと仮定すると、2009年に発売された古い電気自動車の排出も、自動的に32%減少します。保有されている全電気自動車の排出が、同時に下がっていくわけですね。

これがまさに、ガソリン車やハイブリッド車ではCO2排出を効果的に減らすことができず、電気自動車が排出量の低減に必須である理由なのです。

(検証・文/安川 洋)

コメント

コメント一覧 (37件)

電気自動車のエネルギー効率は太陽光発電と組み合わせると飛躍的に伸びますよね。ソーラーパネルも蓄電池も同じ直流ですし。

送配電の効率も電験3種受験以前に結構なロスがあることは判っていました。30年前当時で約2割の損失があり、交流の電気は蓄えられない欠点もあるのでピークにあわせて大きな発電所が必要になるとか結構な無駄がありますよ。

その点ソーラー発電など直流の電気であれば充電と放電だけで済み「電気の地産地消」で送配電ロスも極めて小さくソーラーパネルの数も少なくて済みます…効率がよければ電力会社から電気を買わなくて済む「オフグリッドハウス」も実現可能。リーフe+ならばVtoHと組み合わせればいつでもできますよ。だから日産は固定買取終了のソーラー家庭へ売り込んでいる訳で。

※前にも書いたことですが、大事なことなので二度言いました(笑)

ニチコンのトライブリッドV2H(と同等の設備)が安価で供給されればEVのWell-to-Hweelはもっと改善されると思いませんか?僕はそれを狙っています。

もっとも4kW以上発電するのであれば日中3kW充電するだけでW2Wの数値は相当改善出来るはずですが?さらには夜間の電力も車から出せばいいだけで。

発電に伴うCO2排出量が違うから、日本と欧米・中国で結果が異なるわけですが、生産時のLCAにもその違いが反映されてるんでしょうか。

発電時CO2排出量は日本と欧米で約2割違います。工場の製作機械は電力で動いてますから、発電所のCO2排出量が違えば、走行時だけでなく生産時も違ってきます。そしてガソリン車は内製率が低く、世界各地、といっても多くは中国から部品調達するので、バッテリー以外の部品の生産時CO2はもっと高くなるはずです。逆にEVは内製率が70~80%と高いので、米国車ならほとんどが米国で作られてます。GaBiの有料データを私は見てないので、国毎のLCAの違いがあるかわからないのですが、日本のLCAをテスラに当てはめてませんか?

国毎のLCAの違いを考慮すると、ガソリン車とEVが逆転する距離はもう数万キロ減るとと思われます。

プリウスの様にハイブリッド車の方がCO2の排出が少ないのではないでしょうか。

Arai様、コメントありがとうございます。確かにハイブリッド車は燃費がガソリン車より良く、その分排出は少なくなるはずですよね。また使用しているバッテリーの量も電気自動車よりははるかに少なく、部品点数という意味ではガソリン車より電気自動車よりも多くなるので、組み立てに伴う排出は増えるものの、実際の走行フェーズでは少なくなると考えられます。

現時点で、ハイブリッド車のWell to Wheelを検証できる具体的な資料が見つかっておりません。そのため検証はできていないです。

将来的には、電気自動車の電池の製造にかかる排出が再エネ化し、かつ発電の低炭素化が進めば、電気自動車のライフサイクル排出は現状より遥かに低くなります。仮に発電の低炭素化が半分になれば、間違いなく、現行のハイブリッド車よりライフサイクル排出は少なくなると考えています。

それは残念。

HVとEVとの比較のほうが、昨今の論争においては有意義なデータになったはず。

マイルドハイブリッドであるマツダ3スカイアクティブXを、BEVと比較してもいささか説得力に欠けます。

表題の趣旨には合う内容の記事ではありますが、そこが残念です。

ぜひ、HVのLCAデータを入手していただきBEVの環境対応の優位性を示してほしいですね。

BEVに乗りたい 様、コメントありがとうございます。

>HVのLCAデータを入手していただきBEVの環境対応の優位性

はい、手に入れば検証いたします。

一点補足させていただくと、HVのLCAは、今後、小改良によってしか改善されることはありません。また一度販売されたHVの排出が減少することもありません。

BEVのLCAは下記の三点で影響を受け、低下する可能性があります。

・電池製造にかかる排出の低減。この排出のうち、約50%程度が電力由来と言われています。この製造時に必要な電力を再エネ化することにより、当排出は半減させることができます。

・供給する電力網の低排出化。現在日本の火力発電比率は75%で、排出係数は463g/kWhとされていますが、これが低減されることにより、BEVの排出も自動的に削減されます。

・いったん販売したBEVも、その年に供給されている電源の排出係数により、低排出化されます。すでに販売済みの車の排出も下がるのは無視できない差です。

同じ重さのものを同じスピードで同じ距離を動かす時のエネルギーの量は同じである。

それは、そのエネルギーを生み出す物質によって変化される物では無く、エネルギーは不変であることが証明されていることと、エネルギー保存の法則についてこの記事は大きく矛盾している。科学的根拠がでたらめである。

123@gmail.com 様、コメントありがとうございます。

科学的根拠がないということでしたら、具体的にデータやエビデンスを用いてご返信をお願いいたします。

動かすのに必要な運動エネルギーが同量でもエネルギーの変換効率が違えば必要な燃料量も変わる。簡単な理屈じゃないですか。

科学的根拠がでたらめなのではなく、あなたの知識が不足しているために理解できないだけです。

あああ 様、コメントありがとうございます。

>>動かすのに必要な運動エネルギーが同量でもエネルギーの変換効率が違えば必要な燃料量も変わる。

それはその通りですね。

実際に、電気自動車の変換効率が高いゆえに、より少しの燃料(ここではC重油)の消費量で済むのです。他の比較方法もあります。例えばプリウスの欧州基準CO2排出量は94g/km。

テスラモデル3 SR+の同、欧州基準電費は149Wh/kmです。これを日本の火力発電75%の電力で充電すると463g/kWhですから、149 x 0.463 = 69g/km。ハイブリッド車は電気自動車より36%も排出が多いのです。

さて排出が効率となんの関係があるのか?実は、CO2のCはご存知のように化石燃料から排出されます。つまり、プリウスは結果的に日本国内で、1km走行あたり化石燃料を36%多く消費しているということなのです。

以後、可能な限り、エビデンスまたはデータを用いてコメントをお願いいたします。といいますのも、そのような議論の仕方をしていかないと、多くの他の読者の方に御納得いただけないからです。

他のコメンターや著者に対し、批判なさる際にそのような形で記載いただいていないご意見は、掲載をお断りさせていただいておりますので、あらかじめご了承ください。

僕は安川 洋さんの意見に異議があったのではなく、123@gmail.comさんにコメントしたつもりだったのですが。

それとも具体的にどのように効率が違うかを数字を出してコメントするべきでしたか?

あああ 様、失礼しました!意味を勘違いしていまいました。申し訳ありません。

こんばんわ安川 洋さん

こちらこそ返信先を書くべきでした。勘違いさせてしまい申し訳ありません。

検証記事の「電気自動車のCO2排出量はトータルで見てもガソリン車より少ない」

環境の事を本気で考えるなら、他の考察も必要でしょ。

では、「ハイブリット車と、電気自動車」ではどうですか?

では、「水素自動車と電気自動車」ではどうですか?

グラフは「ガソリンと電気」しかありませんよね・・・。

また、後の考察も電気自動車のメリットだけが記載されているように感じました。

鏡味の中様、コメントありがとうございます。

ハイブリッド車は、燃費の良いガソリン車です。基本的にはガソリンの燃焼時の排出により決まってくるのですが、ハイブリッド車は燃費が良く、走行時の排出が少ない代わりに、ガソリン車には存在しない電池やモーター、ハイブリッドシステム等が搭載されており、これらの製造時排出を合わせて計算しなければなりません。ざっくりとした見積もりですが、現時点での電源構成(火力発電比率)であれば、ガソリン車よりも排出が少なくなることで、電気自動車と排出量が同一になる走行距離はより多くなると思います(=ハイブリッド車に有利)。大変申し訳ないのですが、ハイブリッド車の製造時排出について、研究結果やメーカーの出している数値が私の知る限り存在しないため、比較が難しいのです。

とはいえ、考え方は同じです。

・走行距離が伸びれば結局電気自動車の排出がライフサイクルでも少なくなること

・電源構成において再エネを含む低炭素化が進めば、電気自動車の排出は少なくなること

・電気自動車の電池の製造において再エネ率が高まれば、電気自動車の排出は少なくなること

これらのことから、ハイブリッド車のライフサイクル排出の低減が難しいのに対し、電気自動車は低減できる可能性があり、現時点では同じくらいの排出量だとしても、今後は電気自動車のライフサイクル排出のほうが少なくなる可能性が高いと考えています。

ハイブリッドでも十分じゃないか、、そういう考え方もあるかもしれません。

しかし欧州の規制を例に取ると、世界はそのようには考えていないことが分かります。ちょっとライフサイクルの議論から外れます。

欧州の規制値は(法律で決まっています)、2030年に2021年比37.5%減。これは欧州WLTP基準で70g-CO2eq/km前後と言われています。

根拠→http://www.fourin.jp/pdf/info/multi/ElectricVehicleStrategyGAI/sample01.pdf

最も燃費の良いハイブリッド車は、当記事で挙げている車両より遥かに小型のトヨタ ヤリスですが、このCO2排出量は欧州基準WLTPで86g/km(プリウスは94g/km)。これだけ燃費のよいハイブリッド車であっても、2030年時点で規制値すら満たすことができず、ハイブリッド車は全車両、欧州では罰金の対象となってしまいます。

水素燃料電池車の排出を計算するのも同様です。まず製造時排出は大きそうに思われますが、まだ最近の数値が出ている文献を拝見したことがありません。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jinstmet/69/2/69_2_237/_pdf

かなり古いですので参考にはならないかと思われますが、一つ言えることは、水素燃料電池車は天然ガスから水素を作って走行しています。そのため、水素生成時にも排出があり、また車に水素を充填する際にも電力を使いますので、その排出も計算に入れないといけません。軽く計算してみましょう。水素を天然ガスから作る化学式は

CH4 + 2H2O = 4H2 + CO2

つまり水素1kgあたり、効率を100%(さすがにあり得ないですが)と仮定すると

4×2 : 1kg = (12+16×2) : x

x = 5.5kgの排出があります。これに加えて、充填時の排出は

・圧縮機消費電力0.3 kWh/Nm3

・プレクール消費電力(充填時) 0.092 kWh/Nm3

・プレクール消費電力(起動・温度維持) 220.5 kWh/日

この前提から

4.37kWh/kg-H2、つまり日本の発電の排出原単位463g-CO2/kWhで計算すると、1kg充填当たり2kg程度の排出が追加になります。つまり1kgの水素あたり7.5kg。

新ミライはまだ出たばかりでEPA燃費が出ていないのですが、旧ミライは4.3kgの水素でEPA基準、502kmを走行できます。

つまり、旧ミライのCO2排出は、水素製造のロスを考えずに単純計算すると64g-CO2/km。どの程度ロスがあるか分かりませんが、ハイブリッド車とガソリン車の中間位に収まるのではないでしょうか?

最終的に、水素燃料電池車は、水素を天然ガスではなく、電力を使って作ることも検討されています。しかし、この方法で必要な電力量は1km走行あたりに直すと、電気自動車の約3倍。つまり、これ以上排出を減らすには、再エネ率の高い電源が必要になるばかりか、燃料費が電気自動車の3倍になってしまうのです。

最後の考察は、ガソリン車にも、ハイブリッド車にも、水素燃料電池車にもない、電気自動車だけの特徴ですね。

安川様

まずはご返信ありがとうございます。

どうせ、答えてくれないだろうなぁと思って軽い気持ちでコメントを書いたのですが、すごい熱量のこもった答えを頂き、ちょっと感動しています^^

<ハイブリット車について>

製造時のCO2排出について、数値出回っていない為、比較が難しいんですね。

・乗れば乗るほど、電気が良い。

・9万km程度の短い走行距離では、ガソリンが得。

・ハイブリットは、その中間。

だけど、製造時排出のデータが無いから正確には解らないって事ですね?

納得しました。

<水素自動車について>

こちらも色々と教えて頂きありがとうございます。

自分では調べても分からない部分も書いていただいて大変参考になりました。

>水素燃料電池車は天然ガスから水素を作って走行しています。

こちらが主な計算方法として載っていますが、

「水素の再エネ化が進めば水素燃料電池車の排出量はさらに削減」とも言えるわけで、実際は解らないですよね^^;

天然ガスやエタノール以外にも、利用可能なエネルギーはあるとの情報はあるのですが・・・具体的には調べても出てこない感じなんですかね?

出てこないなら、正確な記事は書きようが無いので、グラフに乗せれないのも納得です^^

ありがとうございました。

鏡味の中 様、コメントありがとうございます。

再エネで水素はもちろん可能性は少なくないと思いますが、主力にはならず、結果としてFCVの総排出を減らすことには貢献しないと思います。

再エネ由来の電力でFCVを走行させると、前述のように現時点では電気自動車の3倍のコストがかかります。輸入水素はそれより安くなるとされていますが、ユーティリティスケール(電力会社が設置する、大規模発電所)の太陽光や風力と、コスト競争になるわけです。再エネが安くなれば、恩恵は電気自動車も受けることになり、差が縮まることはないのではないでしょうか。

鉄、アルミ、ガラスは共通材料。コバルト、リチウムは希少金属。

充電電池は、車検毎に検査して、プリウスでは1カ月点検で載せ替えということもあった。

最近の電池寿命はどれくらいでしょう?電力取り出し効率はどれくらいまで使用するのでしょうか?

採掘にかかわるものや、精錬時の発生炭酸ガスは?

車両に占めるエンジン又はモーター、燃料タンクと電池、車両強度に影響する重量?

衝突安全性では、「エンジンを停止(道路を走行する速度として)させたら車両は止まる」だったのですが、電気自動車などはフレームとしての強度はどのあたり?

大前研一さんは、災害の多い国では、電気自動車は普及させても、寡占独占させたらいけないよと言う話。

質問ばかり並べましたが。お答えをいただけるところだけでも。

再生可能エネルギーの方法別炭酸ガス発生量は?

風力だと、風車の工作、鉄、セメント、現地工事、メンテナンス、送電線の確保などが考えられます。太陽光なら、パネルの製造から廃棄まで、変換装置、土地の開発、除草作業など。それと、風水害による損失も日本なら考慮に入れないと。後進国なら銅線が盗まれる。これはいいか。日本なら、山林を伐採してパネルを並べます。本来、山林が吸収するはずの炭酸ガスは、「発生した」とカウントするのでしょうか?

爆睡 様、コメントありがとうございます。返信遅くなり申し訳ございません。ちょっと週末を挟んでしまいまして。

>鉄、アルミ、ガラスは共通材料。コバルト、リチウムは希少金属。

コバルトやリチウムは希少金属というのは、埋蔵量が少ないということでしょうか?

もしそう思われているようでしたら、お調べになっても良いかもしれません。これらの金属はよく埋蔵量が少ないレアアースと勘違いされているのですが、レアメタルと分類されています。レアメタルは埋蔵量が少ないという意味ではなく、良く利用されている鉄やアルミニウムなどではない、という意味です。

>最近の電池寿命はどれくらいでしょう?電力取り出し効率はどれくらいまで使用するのでしょうか?

こちらの記事にもピックアップしていますが、25万キロくらいは実際に持っているようですし、その時点で劣化は約10%程度というのがデータのようです。

https://blog.evsmart.net/tesla/model-s/tesla-battery-degradation-statistics/

>採掘にかかわるものや、精錬時の発生炭酸ガスは?

これらは、すべてLCAを計算するときには入れる必要のあるものですね。

当記事のLCAデータには、リチウムやコバルトの採掘・精錬に関わる排出だけでなく、ガソリンの元になる原油の採掘、輸送、その精製・保管・最終ガソリンスタンドまでの輸送に関わる排出もすべて合計しています。GaBiという会社のデータを購入して使用していますので、詳細についてはGaBiに問い合わせされても良いかもしれません。

>衝突安全性では、「エンジンを停止(道路を走行する速度として)させたら車両は止まる」だったのですが、電気自動車などはフレームとしての強度はどのあたり?

衝突安全性については、一般的に、電気自動車は重いエンジンが前方・後方になく、衝突時に使えるクラッシャブルゾーンの領域が大きいことに加え、底面に強度の高いバッテリーを一面に搭載することにより、側面の衝突にも強く、一般的にガソリン車より安全であると認識されています。

>災害の多い国では、電気自動車は普及させても、寡占独占させたらいけないよ

電気自動車は、災害時にも強いです。極論すると、ガソリンがあるなら(多分災害時は手に入らないと思いますが)、発電機で発電して充電しても良いのです。

ちなみに今までの大きな災害でのインフラの復旧状況を調べてみると、案外電気のほうがガソリンの補給インフラより早く復旧しています。少しお調べいただけると幸いです。

>再生可能エネルギーの方法別炭酸ガス発生量は?

当然ですが、発電所の建設などすでに存在するインフラの排出は恐らく入っていないと思います。なぜなら、それらの設備が何年で償却するか分からないですし、それらの設備は当然、他の事業とも共有だからです。原油も採掘前の調査、ドリルで穴を掘り、そこから採掘。それを運ぶ船の製造。日本国内の精油所の建設・維持費用などは入っていないんです。

そんな風に考えず、もっと単純に考えてみると、再エネのメリットはすぐ理解できます。そもそも石油インフラは、ずっと排出を続けていかないと維持することはできません。穴は掘り続ける必要があるし、石油の輸送と精製は毎日続ける必要があります。そして走って燃やせば毎日排出が発生します。再エネはどうでしょう?パネルや風車を作ったりするための環境破壊や排出はあります(油井もそうですね、海底のものもあります)。しかし、いったん運用フェーズに入ってしまうと、ほとんど排出を増加させることなく、継続的にエネルギーを得られるだけでなく、車を走らせても排出がゼロになるのです。

これらを口頭で語ってもイメージできない、という方のために、本記事はあります。当記事では、科学的なデータを元に計算を行い、信頼できるGaBi(この排出原単位データは、マツダさんも使用しているものでグローバルに検証されています)を使っています。

車に関しては素人ですが、興味を抱いたので質問させていただきます。重複していたら申し訳ございません。

日本では90,000kmの走行でCO 2排出量が逆転するとのことでしたが、ガソリン車と電気自動車が廃車までにそれぞれ何km走れるかも考慮する必要があると思えました。その点を含めても、やはり電気自動車の方がエコなのでしょうか。

ココ様、コメントありがとうございます。電気自動車にしてもガソリン車にしても、廃車までに平均9万キロは走っていると思いますよ。日本では、セカンドオーナーも含めて、廃車時の平均走行距離は10-11万キロだと思います。

また、毎年、発電が低炭素化しますので、電気自動車のライフサイクル排出は、日に日に下がります。しかも、この低炭素化の効果は、すでに販売された車についても同様に効いてきます。5年前に購入した電気自動車の排出も、来年また下がるのです。

電気自動車が炭酸ガスだけに限れば有利とは思われますが、日本の場合でも森林を伐採して太陽光パネルを設置や、風力発電、地熱発電の開発からの初期投資を考えると喜んでばかりもいられません。

それと水素の生成の主力はもはや天然ガスではないのはご存じでしょうか?

もし知らないとすれば知識不足です。

もう少しお調べになってから水素自動車の批判はなさったほうがいいと思いますよ。

重点にかかる電力も充電にかかる電力ロスよりも低いのです。

みん 様、コメントありがとうございます!

>日本の場合でも森林を伐採して太陽光パネルを設置や、風力発電、地熱発電の開発からの初期投資を考えると喜んでばかりもいられません。

もちろんその通りですが、仮に同じようなエネルギー源として、原油や天然ガス、石炭の採掘には森林の伐採は伴わないのでしょうか?

そんなことないのです。YouTubeで多くの動画がアップされていますので、チェックしてみてください。原油は砂漠だけでなく、様々なところから産出し、環境を毎日破壊しながら掘り進められています。海底油田もあります。石炭を採掘するには山を崩す必要があります。発電・もしくはがそりんを得るためには、この作業をずっと繰り返し続ける必要があるのです。太陽光を始めとする再生可能エネルギーは、一度開発すれば、ずっと継続的に耐用年数までは発電を継続してくれますし、その間の環境への影響は非常に少ないです。原油・天然ガス・石炭が国内で産出しないからあまり気になさっていらっしゃらないようですが、産出する国の中では大きな問題になっているのです。

>水素の生成の主力はもはや天然ガスではない

それはとても新しい情報だと思います!

ぜひ、ソースを教えてください。記事にさせていただきたいと思います。

今の時刻で開いている東京都の水素ステーションは10か所あります。

オフサイト イワタニ水素ステーション 芝公園

※オフサイトはそこで水素を製造せず、他から運んでくるステーション

天然ガス改質 ENEOS 東京高輪ゲートウェイ水素ステーション

https://www.eneos.co.jp/newsrelease/20191220_01_01_1090046.pdf

天然ガス改質 ENEOS 東京晴海水素ステーション

https://www.eneos.co.jp/newsrelease/20201008_01_2011051.pdf

天然ガス改質 豊洲水素ステーション

https://www.tokyo-gas.co.jp/news/press/20200116-01.html

※ここは特殊で、原料に使うLNGがCO2オフセット済み

オフサイト イワタニ水素ステーション東京有明

オフサイト 新砂水素ステーション

オフサイト イワタニ水素ステーション東京葛西

オフサイト ENEOS 東京目黒水素ステーション

天然ガス改質 ENEOS 東京大井水素ステーション

https://www.eneos.co.jp/newsrelease/20200825_01_2011051.pdf

オフサイト ENEOS 八王子高倉水素ステーション

オンサイトのステーションは全て、化石燃料由来であることがお分かりいただけると思います。変な「メディア」に騙されないよう、ご自身でデータを確認されてください。

ではオフサイトを確認していきましょう。各オフサイトステーションはENEOS系列、イワタニ系列、そして新砂水素ステーションを運営する巴商会さんです。

まずはENEOS系列から。

https://www.eneos.co.jp/newsrelease/20200825_01_2011051.pdf

ここにあるように、ENEOSさんのオフサイト水素は火力発電所内の天然ガス改質プラントで製造されているようです。

イワタニさんの場合、水素の供給はハイドロエッジが行っています。

http://www.sakai-lng.co.jp/

こちらの堺LNGはハイドロエッジの株主の一社ですが、

「堺LNGセンターは、関西電力の火力発電所や近隣の工場に天然ガスを供給しており、また、日本最大規模の液体水素工場である(株)ハイドロエッジへ原料の天然ガスとLNGの冷熱を供給しています。」

とありますので、ハイドロエッジは実際の水素製造にはLNG=天然ガス改質方式を採用していることが分かります。

最後に巴商会さんですが、

http://www.tomoeshokai.co.jp/suiso/station/index.html

こちらはなんと使用済みプラスチックから水素を製造しているとのこと。詳しく見てみましょう。

https://www.sdk.co.jp/news/2017/16045.html

https://www.sdk.co.jp/news/2020/39363.html

低炭素とのことで期待できますが、2020年時点でも実証事業とされており、水素ステーションで使用する全量を使用済みプラスチック由来としているかどうかは不明ですね。

>重点にかかる電力も充電にかかる電力ロスよりも低い

充填にかかる電力量は以下になります。

・圧縮機消費電力0.3 kWh/Nm3

・プレクール消費電力(充填時) 0.092 kWh/Nm3

・プレクール消費電力(起動・温度維持) 220.5 kWh/日

4.37kWh/kg-H2ということです。2021年式のミライはEPA基準で646kmを走行でき、水素は5.6kg必要とします。つまり、1km走行あたりに必要な電力量は4.37 x 5.6 / 646 = 0.0379kWh/km。

電気自動車で同じくらいのサイズ(性能は電気自動車のほうが遥かに上ですが、、)のテスラモデル3と比較してみましょう。

https://www.fueleconomy.gov/feg/Find.do?action=sbs&id=43821

EPA基準で100マイル走行あたり24kWhを消費するので、電費は0.149kWh/km。充電ロスはこのうち10%くらいと考えられるので、0.0149kWh/km。

あれ?充填ロスは充電ロスの2.5倍にも及んでいますね。

ちなみに水素を1kgあたり1100円と仮定すると(地方ではもっと高いです)、1kmあたり走行コストは

燃料電池車:1100 x 5.6 / 646 = 9.53円/km

電気自動車:30 x 0.149 = 4.47円/km

ということで、燃料電池車の走行コストは、より性能の高い電気自動車の2倍以上ということが分かりました。

>既存のガソリンスタンドを廃止して、充電ステーションを整備するときに排出される炭酸ガス

充電スタンドはもちろん、新規で作ったら土地も必要ですし、多少の排出もあると思いますが、、何と比較するかにもよりませんか?そもそも私の自宅にも、勤務先にも充電スタンドというか充電設備は設置してありますが、ガソリンスタンドの数百分の一の設置コストしかかかっていません。年2万キロ走行する私の場合、70%の電力は自宅で充電しています。つまり、外の充電スタンドで充電するのは30%くらいです。

>原油や天然ガス、石炭の採掘には森林の伐採は伴わないのでしょうか?

それは当たり前です。

太陽電池の設置と製造のための原材料であるレアアース、レアメタルを採掘するのも同じです。

これも毎日どこかの山が掘り崩されています。海底もしかりです。

私が言いたいのは電気自動車バンザイの電気自動車かぶれは危険だと言っているのです。

それらの採掘、伐採とそう変わらない自然破壊が行われているといことです。

比べなければならないのは産業全体でみることです。

例えば電気自動車のシステムで航空機を飛ばせますか?

>太陽光を始めとする再生可能エネルギーは、一度開発すれば、ずっと継続的に耐用年数までは発電を継続してくれます

これも夢物語です。一つにはベース電源になりえないことを考えなければならない。

一度開発してもメンテナンスしない限り継続的に発電はできない。

低周波の騒音問題も、光の反射の光害もある。問題だらけですよ。

特にテスラの場合はリチウムイオン電池の効率性の問題が大きいのと、制御系の信頼性が低いと言う問題が大きい。

豊田章夫氏の言葉を借りれば、自動車は50年先も動くことを保証すべきものです。今のテスラにそれができますか?

全体的にあなたの議論は頭でっかちの近視眼的な論です。

産業の全体的なことをを考えれば、今の電気自動車のシステムで飛行機が飛びますか?

それができなければ、別途開発する必要があるでしょう。

あなたの得意なエネルギー効率でアメリカから日本に飛べるかどうか計算してみてください。

航空機は炭酸ガスの最大級の排出源ですよ?

>変な「メディア」に騙されないよう、ご自身でデータを確認されてください。

決めつけますね、現在しか見ないからそう言うことが出てくるんですよ。

変なメディアは経産省のHPと川崎重工のHPです。そのくらいも調べないで、騙されないでとよく言えましたね。

開発は川崎重工等が行っており、炭酸ガスは固化して地中に埋める形式です。

温暖化だと言い張るなら、固化して地中に埋めるのでもいいですよね。

もう一つは水の電気分解です。開発の主力はこの二つの方式になっているの知りませんでした?

>今の時刻で開いている東京都の水素ステーションは10か所あります。

違います、21あります。

関連しているのも大陽日酸やトヨタが外れてますよ。

みん 様、コメントありがとうございます!

大変お手数なのですが、返信いただく際は、私が示したように、エビデンスの提示を同時にお願いいたします。そうしないと、他の読まれる方が、みん様のおっしゃっていることに信ぴょう性があるかどうか、判断できず、せっかくの書き込みが無駄になってしまうからです。

>太陽電池の設置と製造のための原材料であるレアアース、レアメタルを採掘するのも同じです。

太陽電池の設置や製造にレアアースやレアメタルは使用されていません。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%AA%E9%99%BD%E5%85%89%E7%99%BA%E9%9B%BB%E3%81%AE%E8%B3%87%E6%BA%90%E9%87%8F

こちらから一部引用しますね。

「太陽光発電システムの生産に必要な原料も基本的に豊富であり、少なくとも2050年頃までに予測される需要は十分に満たせるとされる[4]。シリコンを用いる太陽電池では、資源量は事実上無限とされる。」

ご確認ください。

>これも毎日どこかの山が掘り崩されています。海底もしかりです。

そうなんですよね。しかし、これは一回だけです。化石燃料は、今みん様が1km走行する間にも、毎日毎日、採掘のために切り崩されているのです。

>一つにはベース電源になりえないことを考えなければならない。

>一度開発してもメンテナンスしない限り継続的に発電はできない。

ベース電源にならない電源は、他にもいろいろあります。継続して安定して発電できるのは火力と原子力だけ。水力だっていつも一定の出力を出せるわけではありません。

そして、メンテナンスは火力も原子力も必要なんです。

私が話題にしているのは発電の燃料の話です。こちらの図をご覧ください。

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/shared/img/qdgx-26kjipg4.jpg

エネ庁の資料ですが、石炭火力やLNG火力では燃料費が発電コストの半分以上を占めているのです。これらのコストはすべて、採掘、輸送、精製、貯蔵等に使われています。

>豊田章夫氏の言葉を借りれば、自動車は50年先も動くことを保証すべきものです。今のテスラにそれができますか?

議論のポイントから明らかにずれていると思います。排出量を議論しているのですよね?少なくともこの記事は、化石燃料車ではライフサイクルの排出低減は難しく、電気自動車が唯一の解であることを、数字で証明しています。

>航空機は炭酸ガスの最大級の排出源ですよ?

誤りです。

https://ourworldindata.org/emissions-by-sector

ちょっとスクロールすると右側に図が出てきますので、それを拡大してみてください。

道路関連が11.9、航空関連は1.9、船舶関連は1.7です。先ほどのPVの原材料の話と同じですが、物事に注目する際に、微細なものからではなく、大きなものから注目してみると良いと思います。

>開発は川崎重工等が行っており、炭酸ガスは固化して地中に埋める形式です。

>温暖化だと言い張るなら、固化して地中に埋めるのでもいいですよね。

>もう一つは水の電気分解です。開発の主力はこの二つの方式になっているの知りませんでした?

これも誤りです。

CO2を地中に埋める方式はCCSと呼ばれていますが、トップクラスの施設は数えるほどで、一般的ではなく、日本には大規模施設はありません。

https://www.statista.com/statistics/1108355/largest-carbon-capture-and-storage-projects-worldwide-capacity/

CCSはもちろん期待の技術で素晴らしいと思います。しかし万能ではありません。CCSにより火力発電のコストは上昇し、現時点で、再エネより石炭+CCSがより安くできる、とした論文や科学的レポートは一つもありません。グローバルで、再エネはコストの最も安い電源として認識されているのです。

水の電気分解で水素を生成するためには、ご存知の通り電力が必要です。ここは重要です。

その電気は電池に充電して貯めておくこともできます。すなわち、水素は電気分解を主力とする場合、エネルギー源ではなくエネルギー貯蔵手段と考えられます。つまり、水素は化石燃料から精製する場合はタダの化石燃料、電気分解する場合はエネルギー貯蔵手段と理解すればよいと思います。

水素がエネルギー貯蔵手段として、利用価値があることはすでに分かっていて、国も水素社会というちょっと大げさな名前を付けて投資や研究開発を行っています。しかしこの貯蔵手段を、自動車を走行するのに使う点に限って考えると、あまり効率の良いものではないのです。

https://blog.evsmart.net/electric-vehicles/hydrogen/hydrogen-fuel-cell/

こちらの記事でも計算していますが、水素燃料電池自動車は同じ1kWhの電力量(電気の量です)で、電気自動車の1/3しか走行することができません。

これはハードな事実であり、曲げることはできません。物理法則で決まっているからです。そのため、燃料電池自動車を普及させる唯一の理由は、水素の国内活用を促進するためです。事実、水素を国内活用する必要のない産油国である米国、ロシアでは、水素への投資はあまり行われていません。エネルギー貯蔵は電池で充分と考えられており、かつ水素をわざわざ輸入しなくても国内に代替の化石燃料があるのです。

>今の時刻で開いている東京都の水素ステーションは10か所あります。

>違います、21あります。

エビデンスの提示をお願いします。

関東地区をご覧になっているのでは?

https://toyota.jp/mirai/station/index.html

こちらのサイトで、現在時刻でご確認いただけます。夜の時間帯もご覧になってみてください。

最後にお願いですが、当サイトでは、記事の内容を皆様にお伝えするとともに、コメントいただいている内容も価値あるコンテンツとして提供することを目標にしています。そのため、コメントいただく際には、データやエビデンスに基づいて記載いただくこと、そして記事の内容に即したコメントをいただけるようお願いしております。ご自身が書き込まれたいことを書いていただくのに加え、他の読者の方に利益になるかどうかをご検討の上コメントいただけますと幸いです。

先に私の誤りの訂正を

>レアメタル、レアアースは太陽光ではなくリチウムイオン電池とごっちゃになってました。

>航空機 データ見直しました。確かに現在は少なくなりましたね。私の知識が古かったようです。

>エビデンスの提示を同時にお願いいたします。そうしないと、他の読まれる方が、みん様のおっしゃっていることに信ぴょう性があるかどうか、判断できず、せっかくの書き込みが無駄になってしまうからです。

私からも一つ、wikiをエビデンス、しかも都合のいいところだけエビデンスとするのはどうかと思いますけどね。

>CO2を地中に埋める方式はCCSと呼ばれていますが、トップクラスの施設は数えるほどで、一般的ではなく、日本には大規模施設はありません。

これもなんかおかしいですね、太陽電池、風力で示された図では世界での発電コストで日本のものではありませんでしたよね。

日本は日照時間が短く、台風に耐える風力発電施設が必要なため、韓国、ロシアとともに発電コストは最も高い。それと光害、低周波の問題も解決策が日本にありますか?

あなたはヨーロッパ在住でしたら話は別ですが。もしかして中東から送電するつもりですか?送電ロスが相当ありますね。

こういった、都合のいいものをエビデンスとするほうが、読者に誤解を与えると思いませんか?

私はあえてキーワードを示して、あとは出てくる情報から判断いただくのがいいと思った次第です。

例えば過去の議論では

>・圧縮機消費電力0.3 kWh/Nm3

>・プレクール消費電力(充填時) 0.092 kWh/Nm3

>・プレクール消費電力(起動・温度維持) 220.5 kWh/日

と計算していますが、充填と言っているのに圧縮まで含めているのはおかしいですね。

水素は液化されて輸送されてくれば圧縮機の消費電力は必要ありません。

それで計算すれば圧倒的に充填は安いですよね。エビデンスはこういう誘導を強化するものです。

しかしあのデータも、自家用のもので、産業用自動車は含まれていませんね。テスラに対してニコラと言う冗談のような名前の電気産業車両の会社がありますが、まだ開発出来てませんね。

化石燃料を廃止するなら、自家用に匹敵する産業用自動車のCO2も問題ですね。今の電気自動車では無理でしょう。貨物車・旅客車がいちいち長時間の充電しながら走るのは無理でしょう。

>石炭+CCSがより安くできる

なぜここでこれが出てくるのか、論点ずらしてませんか?

私が言及しているのは、褐炭から水素を製造する際のCCSです。この効率については実証段階ではありますが、供給網の構築は着々と進んでいます。

私はネット検索での出所不明の記事を基本エビデンスとしないのですが。ご希望通り出所がしてそうなところから。

CCSは現在開発が進んでいることもご存じないのですね。

https://www.nedo.go.jp/content/100923978.pdf

https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/09/527dd7175307a97a.html

川重とオーストラリア政府は開発を進めて、褐炭から液化、輸送まで実現化しています。

https://www.khi.co.jp/stories/hydrogen/assets/pdf/nikkei_business_0713.pdf

Jパワー、NEDOも参加して水素供給網は作られています

(Jパワーの決算資料には採算数値が載っていますが、ネットでは見つけられないので)

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ013O40R00C21A2000000/

こちらは電気分解方式の実現化

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ1458O0U0A211C2000000/

PVの問題点、有害物質

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/taiyoukouhaiki.html

電力調整が出来ない不安定電源比率が高いとブラックアウトが頻発

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/saiene_anteikyokyu.html

最後に出所は怪しい記事

https://wedge.ismedia.jp/articles/-/12132

私が豊田章男氏の話を出したのは論点をすり替えているわけではありません。

EVを主力にしていくのならば、この議論は避けては通れないはずです。

世の中が全部EVになった時に、資源開発から廃棄、エネ調までサスティナブルな状態でないと議論は意味がありません。

私はEVがダメだとは一言も言ってません。水素自動車をはじめとする水素電源をあそこまで否定するのはいかがか?と言っているのです。

解決策はまだまだありますよ、電池も全個体電池の開発も進んでいますし、EVも現在の問題解決に動いています。

現在の日本の電源構成ではPHVが最適解であることは間違いないです。

みん 様、再度のコメントありがとうございます。

>私からも一つ、wikiをエビデンス、しかも都合のいいところだけエビデンスとするのはどうかと思いますけどね。

都合のいいところだけ、とおっしゃるようでしたら、ご自身のご発言には責任をお持ちいただいた上で、「私が誤っていて、私が都合の良くないと感じている箇所」のエビデンスをご提示いただけますか?

>太陽電池、風力で示された図では世界での発電コストで日本のものではありませんでしたよね。

>日本は日照時間が短く、台風に耐える風力発電施設が必要なため、韓国、ロシアとともに発電コストは最も高い

現在、コストは議論していません。当記事のテーマはCO2排出であり、太陽光発電の経済性についてではありません。もし太陽光発電に対してご意見を述べられたいのであれば、当記事を検索して自動車の排出について調べている方にはご興味がないことですから、ご自身でブログを立ち上げて記事を掲載されることをお勧めいたします。

その上で、太陽光のコスト構造について補足いたします。

https://www.meti.go.jp/shingikai/santeii/pdf/063_01_00.pdf

p14をご覧ください。日本でも海外と同様、石炭火力より太陽光発電のほうが安くなる予測がされています。LCOEというのがコストです。

>充填と言っているのに圧縮まで含めているのはおかしいですね。

>水素は液化されて輸送されてくれば圧縮機の消費電力は必要ありません。

現時点で、液化水素を生成するためには、圧縮水素を生成して輸送するより高いコストがかかっています。もちろんCO2排出も液化水素のほうが高いです。

だから、ほとんどの移動式およびオフサイト式水素ステーションは圧縮水素を使用しているのです。水素を液化するのに何℃に冷却すればよいかご存知ですか?マイナス269℃です。普通の冷凍冷蔵庫みたいな機器ではなく、こういう機器で(以前ご紹介いただいた川崎重工様の最新型の機器です)

https://engineer.fabcross.jp/archeive/200610_kawasaki.html

液化するのです。

一点、海外から液化水素を輸送してくるのであれば、国内では液化水素サプライチェーンを構築するのは、理にかなっていますね。

>化石燃料を廃止するなら、自家用に匹敵する産業用自動車のCO2も問題ですね。

再度、エビデンスの提示をお願いしていますが、行っていただけていないようですね。

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000007.html

自家用は運輸部門において62.4%を占めています。産業用は自家用の3分の1ですから、「匹敵」という表現は誤りです。

>今の電気自動車では無理でしょう。貨物車・旅客車がいちいち長時間の充電しながら走るのは無理でしょう。

大型の長距離路線については、これから開発が進んでいくと思います。小型の車両については電気自動車がすでに販売開始されています。いくつかエビデンスを提示いたしますね。

日本郵便様、軽バン1200台導入

https://blog.evsmart.net/ev-news/japan-post-electric-vehicle-1200/

ヤマト運輸様、小型トラック500台導入

https://blog.evsmart.net/ev-news/yamato-streetscooter-ev-truck/

※どちらも東京都内では普通に毎日見ることができます。

ボルボ、大型トラックも含め2025年までに完全電気自動車化を宣言

https://blog.evsmart.net/ev-news/all-volvo-trucks-will-be-electric-or-fuel-cell-by-2025/

テスラ セミ(トレーラーヘッド)の近況

https://blog.evsmart.net/ev-news/ark-invest-analysis-of-nikola-vs-tesla-semi-trucks/

テスラ セミの航続距離は999kmで、ディーゼルトレーラーヘッドに対して積載量は1t少ない

https://www.freightwaves.com/news/elon-musk-tesla-semi-may-hit-621-range

BYD電気バス関連、すでに電気バスは市販され、日本を始め各国で導入が始まっています

https://blog.evsmart.net/ev-news/kyoto-keihan-bus-to-deploy-four-byd-electric-buses/

https://blog.evsmart.net/ev-news/byd-announced-sale-of-k8-electric-bus-in-japan/

>私が言及しているのは、褐炭から水素を製造する際のCCSです

褐炭も石炭の一種ですよ。不安定で運べないだけで。

>川重とオーストラリア政府は開発を進めて、褐炭から液化、輸送まで実現化しています。

>https://www.khi.co.jp/stories/hydrogen/assets/pdf/nikkei_business_0713.pdf

すみません。これは企業様の資料で、かつ、こうするつもり、という未来の計画に関する記事ですね。「実現化」はしていないんです。

技術的にできる、ということと、企業が経済合理性を見切り、事業継続性があると判断した後、投資を行い、事業として開始してから初めて、実現化という言葉を使うべきだと思います。

この記事にも「将来、2隻の大型運搬船就航によりFCV300万台相当の水素が日本に供給された場合、水素コストは29.8円/Nm3と試算している。」と、今はそういう船は就航していないことを明記しています。そして1Nm3=0.089885kgですから、1kg当たりの水素原価は332円。これを市販するといくらになるでしょうか?(現在、東京では水素は1kg当たり1100円で販売されています)ガソリンのサプライチェーンを参考に、(現在は存在しませんが)仮に水素サプライチェーンを構築した場合の水素末端価格を試算しましょう。

http://www.kakimi.co.jp/040000.htm

ここから、精油所出荷価格39.0円、ガソリン税53.8円、販売価格税抜き110円としましょう。すると精油所出荷価格に対し、輸送・販売にかかるコストは110-53.8-39=17.2円。すなわちこれが水素にも同様に適用されると仮定(実際には水素トレーラーはガソリンや軽油より少ししか輸送できないので輸送コストはもっと高くなります)すると、税抜販売価格をxとして

39:(39+17.2)=332:xですから、x=478円くらい。税込だと526円。これで前回と同様電気自動車と比較してみましょう。

1kmあたり走行コストは

燃料電池車:526 x 5.6 / 646 = 4.56円/km

電気自動車:30 x 0.149 = 4.47円/km

どうですか?これだけ複雑な仕組みで、オーストラリアで褐炭を継続して採掘(=環境破壊)、水素を生成してCCSでCO2を貯留、水素を液化してタンカーで日本まで運び、液化水素のサプライチェーン(現在、日本には液化水素を日本全国に届けるサプライチェーンは存在しません)を作ってそれで日本全国に運び、-269℃の液化水素をあちこちの水素ステーションに貯蔵し、気化させて超低温の状態で車両に補給。ここまでやっても、コストは2021年現在の電気自動車より高くなってしまうのです。

この計算において、電気自動車の電気代の30円/kWhというのは比較的高い方になっています。

https://s-denki.com/kanto/sp/

大手のシェル電気でも26.18円/kWhですから、これより実際には電気自動車は1割安いのです。

>Jパワー、NEDOも参加して水素供給網は作られています

>https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ013O40R00C21A2000000/

こちらも実証事業で、採算が取れるかどうかの実験、です。記事にも実証とちゃんと書いてありますね。

>こちらは電気分解方式の実現化

>https://www.nikkei.com/article/DGXZQODZ1458O0U0A211C2000000/

こちらも、2025年までに事業化の可否を判断する、とありますので、2025年までは実現するかどうか分からない技術です。私のこの記事で議論しているのは、すでに実現して事業レベルに乗っているものか、ほぼ確実にそのように推移するであろうという予測までであり、現時点で実証、4年後に実現するかどうか分からない、というようなものは議論していません。私が前回ご紹介した水素燃料電池自動車の記事でも、水電解での効率は電気自動車に充電するのと比べて1/3。発電所の人にしてみれば、水電解業者に売る電気代を充電用に使う人々の電気代より安くする理由はありませんから、水電解の場合、1km当たりの走行コストは電気自動車の3倍にも及びます。

>PVの問題点、有害物質

これは全くこの記事とは関係がありません。PVにも火力発電にも、褐炭採掘にも、すべて問題はありますし、有害物質は出ます。今後、別の記事で比較できるといいなと思っています。

>最後に出所は怪しい記事

>https://wedge.ismedia.jp/articles/-/12132

リチウム不足の記事ですね。こちらの著者の方はリチウムには関わっておられないですよ。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%9E%E3%83%86%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3

代わりにNatureの論文をご紹介しておきます。

https://www.nature.com/articles/s41467-020-18402-y

「In summary, present production trend shows that in the short term, supply and demand is well balanced but the long-term sustainability of the transport sector is at risk.」とあり、短期的には(ここ2-30年レベル)リチウムの供給は問題なし。長期的には、1.地球規模でのリサイクル、2.リチウムの使用を減らしつつ、他のオプションを探ることが重要だと結論付けています。これは化石燃料にしろ、褐炭にしろ、同じことです。化石燃料はリサイクルのオプションがないですが。

別のコメントでいただいた件についても回答します。

>ステーション自体は”東京都”に21ありますね。

>”今の時刻で開いている東京都の水素ステーションは10か所あります。”

ページの上のほうにひっそりある、「営業中のステーションのみを表示する」をOFF(デフォルトではON)にすると、21軒ですね。しかし、今の時間で見ても10か所しか開いていません。空いてないステーションの営業時間を見てみてはどうでしょうか?1日に僅か2-4時間しか開いていないランチ営業みたいなステーションを数に入れて、「21軒もある、10軒というのはミスリードだ」とおっしゃるのは、私の常識からは外れています。一般の方は、やはり普段使えるスタンド数というのを気にされています。またこれらの移動式水素ステーションは在庫が限られているので、毎回電話して確認が必要です。

最後にお願いします。

ここまで、私は何度もエビデンスをご提示いただけるようお願いしていましたし、記事の趣旨に従って議論いただけるようお願いもしてきました。今回のコメントでも、「現在、電気自動車のCO2排出はライフサイクルでガソリン車より少ない」という記事の内容に対し、いろいろと みん様との議論の流れはあるものの、「実証実験では~」「2025年には実現するかも~」のような、将来の期待のような記事を提示いただいています。

今後のコメントにおいて、

・記事の内容と関係のないご投稿

・エビデンスのご提示のないご投稿

に関しましては掲載ができませんので、ご了承くださいますようお願いいたします。なお、私がこちらに記載したことについて、もっと詳しくお知りになりたい場合には、いつでもZoom等でお話いたしますので、ご連絡いただければ幸いです。公開のClubhouseなどでも議論可能です。

当サイトは、電気自動車について、データやエビデンスに基づいた正しい情報を知りたい方に向けたメディアです。実現するかどうか分からない技術や、経済合理性がない技術、世界のトレンドから大きく外れ、将来的に可能性がないと思われているモノについては、取り扱わないわけではもちろんありませんが、主要なコンテンツとは認識しておりません。

充電ロス10%と考えられる、の所のソースが欲しいです。AC-DCコンバータはパソコンなんかでは変換効率が80%を上回ったら高効率と言われます。

ムンタリ様、コメントありがとうございます!

10%は車両によって計測方法が異なりますが、電気自動車のWLTPやEPAにおける電費は、壁のコンセントからどれだけ電気を引いてきたか、を計測して計算します。すなわち、車載充電器の効率は、そのまま燃費に跳ね返ってくるので、各社、パソコンなんかより遥かに真剣に投資しています。

テスラで測る場合、APIで充電器側と、電池側の電力を取得できます。これを毎分、ある程度長い時間をかけて充電し、私は計測しています。

https://blog.evsmart.net/wp-content/uploads/2021/11/Screenshot_20211112-001314_Chrome.jpg

こちらがその結果です。効率は約89.5%となっていますね。これはモデルXなのですが、モデル3だともう少し効率が高く、94.5%位を出していることが多いと思います。SiCのおかげでしょうか。

重点→充填

もう一つ、既存のガソリンスタンドを廃止して、充電ステーションを整備するときに排出される炭酸ガスは計算に入れてますか?

インフラを変更するというのはそう簡単ではありません。

ハイブリッドで出遅れた欧州勢の戦略面が大きいのも事実です。

そもそも炭酸ガスが温暖化の真の原因かもわかってないのですから。

バッテリーの交換も計算に入っているのでしょうか。

私の場合、年間5000kmくらいしか走らないため、90000km走行には18年くらいかかりますが。田舎暮らしのため車は生活必需品です。遠出はしませんが。

とし 様、コメントありがとうございます。バッテリー交換は、9万キロくらいでは必要ありません。

例えばテスラは最も低価格なモデル3 スタンダードレンジプラス(439万円、税込、補助金適用前)でも16万キロのバッテリー容量保証を付けています。他社も追随するのではないでしょうか。

https://www.tesla.com/jp/support/vehicle-warranty?redirect=no

元々のマツダさんの論文でもバッテリー交換が必須であるかのような前提条件を置かれていますが、もし本当にそうだとしたら、マツダさんの電池サプライヤーはテスラの数分の一の技術力しかないことになります。実際にはそんなことはなく、電池の寿命を長くする技術はすでに確立されています。

Volvo社が今月(2021年11月)発行した”Carbon Footprint Report — Volvo C40 Recharge”の報告書の内容を、キャノングローバル戦略研究所の杉山大志さんが「電気自動車(EV)は本当に環境にやさしいのか」と題して紹介しています。

https://agora-web.jp/archives/2053802.html

Volvoのレポート(英文、51ページ)は下記からダウンロードできます。

https://www.volvocars.com/images/v/-/media/Market-Assets/INTL/Applications/DotCom/PDF/C40/Volvo-C40-Recharge-LCA-report.pdf

堀様、コメントありがとうございます。杉山氏の記事は拝見しましたが、ロジックに破綻があるだけでなく、事実関係も曲げているなど、プロの研究者としてはひどい記事となっていますね。

本当に本人が書いたものでしょうか?驚きを隠せません。いくつか紹介してみましょうか。。

>EVは製造時(Matrials..およびLi-ion battery..)のCO2排出量がICEの倍近くになっていることが注目

わざと、目を引くために欠点を先に指摘する手法は、デマの拡散のためによく使われます。

>都会をちょこちょこ走るぐらいであれば、10万キロも走るには何年もかかるから、EVの方がかえってCO2が多い

ココは事実と反していますよね。日本においてですら、廃車時の走行距離は10万キロを超えると言われます。海外では16-20万キロくらいが平均ではないでしょうか?都会とは、誰のことを指しているのか分かりません。都会をちょこちょこ走った車を廃車にするならもちろん杉山氏のおっしゃる通りですが、普通は中古市場に流し、別のオーナーがまた走行するわけです。仮に10万キロで廃車にしても、EVのライフサイクル排出はガソリン車より少ないことは、当記事でも触れている通りですよね。

さらに、C40/XC40というのはCセグメントSUVです。これでライフサイクル排出がEVのほうが少ないわけですから、Dセグメント以上やトラック等では明らかにEVのほうが排出が少なくなるわけです。車が大きくなればなるほど、EV化の低排出への貢献度は高まります。

>これしかCO2削減のメリットが無い

現論文の4. Resultsにはこう書かれています。

ガソリン車XC40 59t-CO2eq

C40(グローバル電力) 50t-CO2eq

C40(EU電力) 42t-CO2eq

C40(100%再エネ) 27t-CO2eq

堀様はご存じと思いますが、仮にグローバル電力で、C40は15%もCO2削減に貢献しています。これをガソリン車XC40で実現するためには、15%の燃費向上が必要で、それはとても大変なことです。

このレベルの燃費低減を「これしかメリットがない」と伝えるべきではないでしょう。さらに、ガソリン車は燃費向上でしかCO2削減ができないのに対し、電気自動車は再エネを活用することにより、CO2排出を半分以下に削減することも可能です。しかも、販売済みの車両もすべて対象となります。ガソリン車では、仮にフリートの10%が毎年寿命を迎えて新車に置き換わるとし(ノルウェーのようなケース)、また仮に燃費が2倍になったとした場合でも、フリート全体の排出が半減するまでに10年もかかるのです。

>EVの製造時には多量の鉱物資源を必要とするが、この生産・精錬は、水質汚染や土壌汚染などの環境問題

鉱物資源の生産・精錬による環境問題は、ガソリン車にも存在し、さらにガソリン車を走らせるには、燃料を採掘・輸送・生成・再度輸送という工程があり、この過程においても環境問題があります。これらに着目せず、EVの課題だけを提示する手法は、典型的なデマの手法かと存じます。

正直驚いたのは、EVにして抑制できるCO2のオーダーがこの程度なのかということです。

劇的にグリーン発電効率が上がったとしても、全体で発生するCO2への削減効果は

その努力に比して結局ネグリジブルスモールなのではないのでしょうか。

クルマの走行距離9万キロを走るのにおよそ9年かかりますが、evならではの未来感の演出でしょうか、タッチパネル式液晶など、9年持つかどうかわからないパーツがガソリン車より多いと感じます。基盤上の電解コンデンサもおよそ10年が寿命の目安。バッテリー本体が数十年持っても、周辺の機器が製造されなくなれば家電ゴミ同様となり、9万キロ超えればガソリン車よりCO2排出量は少ないというのも机上の空論となります。修理し乗り続けられる環境があって初めて車の生涯での排出総量が計算できます。