そもそも、なぜ世界にEVシフトが必要なのか。日本EVクラブ代表の舘内端氏がEVの原点を探求し考察する連載企画。今回は20世紀初頭、電気自動車が第一期隆盛期を迎えたアメリカの充電インフラについて考えます。

充電インフラとネガティブキャンペーン

2009年にi-MiEVが、翌2010年にリーフが発売されて以来、日本では実にさまざまな、そして膨大なネガティブキャンペーンに囲まれて、それにもめげずEVは根強く支持されてきた。そのネガティブキャンペーンのひとつに「充電器の数が足りないからEVは普及しない」という決めつけがあった。

充電インフラについてはEVの航続距離と利便性をめぐる論議が必要だが、それを経ずに「充電器の数が足りないからEVは普及しない」と決めてかかるのは乱暴である。しかも、この手のネガティブキャンペーンを繰り広げた人たちは、当時の充電インフラとEV(といってもi-MiEVとリーフしかなかったが)について、その実際の姿を知らないというか、そもそもEVを使ったことがないのではないかと思えることが多かった。

そこで2013年、私が主宰する日本EVクラブでは、英国製の有名なスポーツカーである「スーパーセブン」をEVにコンバートした「EVスーパーセブン」で、急速充電だけで走り切る日本一周の旅を行った。このEVスーパーセブンの一充電航続距離は80〜100kmほどであった。経済産業省の中庭をスタートしておよそ8000kmを走り、2か月後に都庁に到着した。

旅の途中、屋久島を一周する道で私自身もハンドルを握った。(屋久島西部林道にて)

急速充電の旅は大成功であった。つまり、全国でまだ2000カ所にさえ届かなかった当時の急速充電インフラでも、また一充電100kmしか走れなくても、「EVはけっこう使える」ことが証明されたのであった。EV反対派には、はらわたの煮えくり返るようなイベントではなかったのではないだろうか。この旅については、機会を改めて論じてみたい。ちなみに旅のメインドライバーはEVsmartブログ編集長の寄本好則氏であった。

自家用、事業用に限らず、EVは自宅あるいは事業所のコンセントで充電するのが基本的な使い方である。しかし、さまざまに使われてこそ自動車である。そこでEVもさまざまに使えるようにしなければならない。そのためには充電インフラの整備が必要だ。ただし、充電インフラの整備状況は、国によって、地域によって、さらに使い方によって違って当然である。

では、1900年代のはじめにEV黎明期を迎え、都市では多くのEVが走り始めた米国ではどうだったのだろうか。充電インフラは存在したのか。それはどんな形態だったのか。資料を探ってみたい。

電池交換というインフラがあった

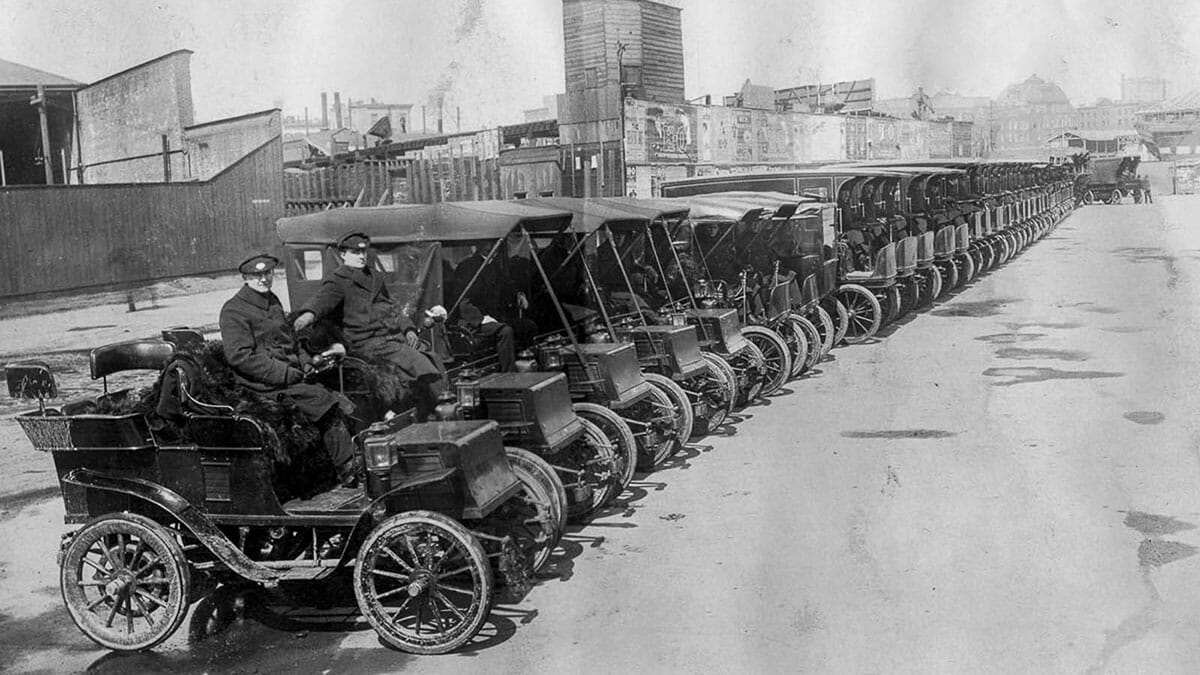

20世紀初頭の米国の都市にはEVがすでに存在していた。当時の写真を見ると、街中で行き交うクルマのほとんどがEVであった。ちなみに1900年に米国で販売された自動車は計4192台で、そのうちEVは1575台でシェアは38%であった。残りは蒸気自動車が1681台で、内燃機関自動車は936台であった。EVの充電の要望も増えたに違いない。

そこで登場したのがバッテリー交換サービスであった。なんと1896年(明治29年)のことである。交換サービスのシステムを構築したのはHartford Electric Light Company。交換用の電池はGeVeCoバッテリー・サービスが供給した。そして、最初のユーザーはトラックユーザーであったという。

このバッテリー交換システムを利用するには、まずは電池なしのEVをGeneral Vehicle Companyから購入し、電池はHartford Electricから購入する。利用するには、トラックの整備と保管を含めた1マイル当たりの走行料金と定額の月額サービス料金の支払いが必要であった。また、トラックの車体と電池は、迅速に交換できるよう改造された。

この電池交換サービスは1910年から1924年までの14年間続き、その間に600万マイル分のEV走行をカバーしたというから、システムを利用したユーザー、トラックは延べ600万マイル、つまり960万km(地球240周)もの距離を走ったことになる。現代に置き換えても、相当な規模のシステムだったといえる。

また、ロンドンでは電池交換システムを利用したEVタクシーが誕生した。1897年に登場したBersey Electric cabである。Bersey(バージー)はロンドン初のEVタクシーであった。詳細は今後に譲るとして、EVタクシーの数を12台から77台へと増やし、タクシー需要の増大に応えた。77台のEVタクシーは、油圧リフトを備えたシステムで2、3分で電池交換していたという。

Bersey Electric cab.

ちなみに、電池交換システムが始まった1896年は、ヘンリー・フォードがエンジン自動車を試作し、4月には第1回の近代オリンピックがアテネで開催された年でもある。

現代に蘇る電池交換システム

現代の電池交換システムは、まずはイスラエルのベタープレイス社が提案した。日本では環境省がEVタクシーを電池交換ができるように改造し、さらに交換システムを製作、実証試験をおこなった。しかし、現実的ではないという結論だった。そうこうしているうちにEVの進歩と充電インフラの整備が進み、日本では定着しなかった。

NIOのバッテリー交換ステーション。

しかし、中国で電池交換システムが動き出した。まず、充電にかかる時間を惜しんで客を取りたいタクシーが交換システムを利用し始めた。さらにNIOやAulton、Geelyなどが、2025年までに合わせて2万カ所近いバッテリー交換ステーションを設置する計画である。いずれ電池が進歩して航続距離が伸びたり、急速充電器の性能が上がって充電時間が短くなった時のことを交換システムの事業者に聞くと、「その時は…、その時だ」ということだったという。利用できるシステムはそのとき利用して、必要がなくなれば次のシステムに移っていくという、いかにも大陸的なバイタリーティーは凄い。

さらに日本ではEVバイクで電池交換システムが動き出す。ENEOS、HONDA、Kawasaki、SUZUKI、YAMAHAの各社が協力して「Gachaco」なる不思議な名前の電池交換システムを立ち上げた。

二輪車にはSUVなるカテゴリーはない。つまり欲しいだけの電池を搭載すれば、電池の重い重量と巨大な体積で二輪車として成り立たない。だからといって二輪車としての形態を保てる電池搭載量では、パワーと航続距離が不足する。Gachacoは、電池交換システムを取り入れることで、適度なサイズの電気二輪車を使えるものにしようというものだ。電池交換システムの長所を伸ばし、短所をカバーできる頭の良いシステムだといえる。

二輪車も近いうちに脱内燃機関の波に吞まれる。メーカーは、どう生き残っていくのか、それともエンジンバイク時代の終焉とともに役割を終えるのかの選択を迫られる。

EV黎明期の充電システム

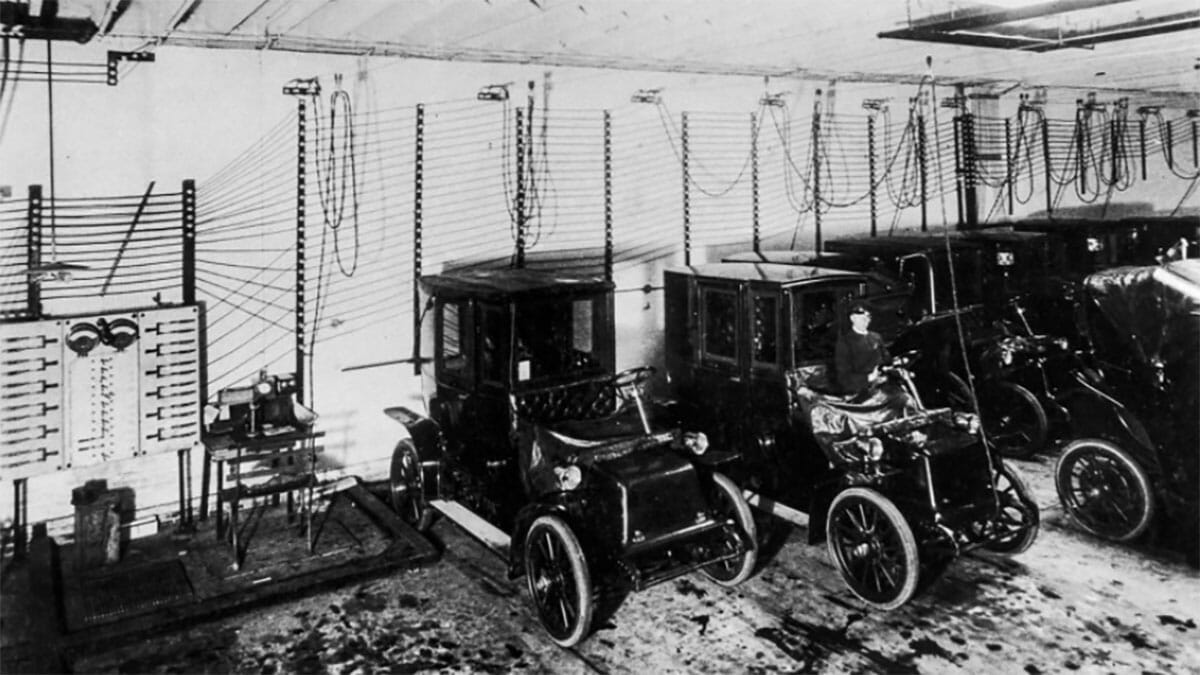

EV黎明期には電池交換が難しいEVもあり、交換場所に行くのが面倒なユーザーもいたはずである。やはり充電の基本は自宅であり、充電ステーションではなかったろうか。

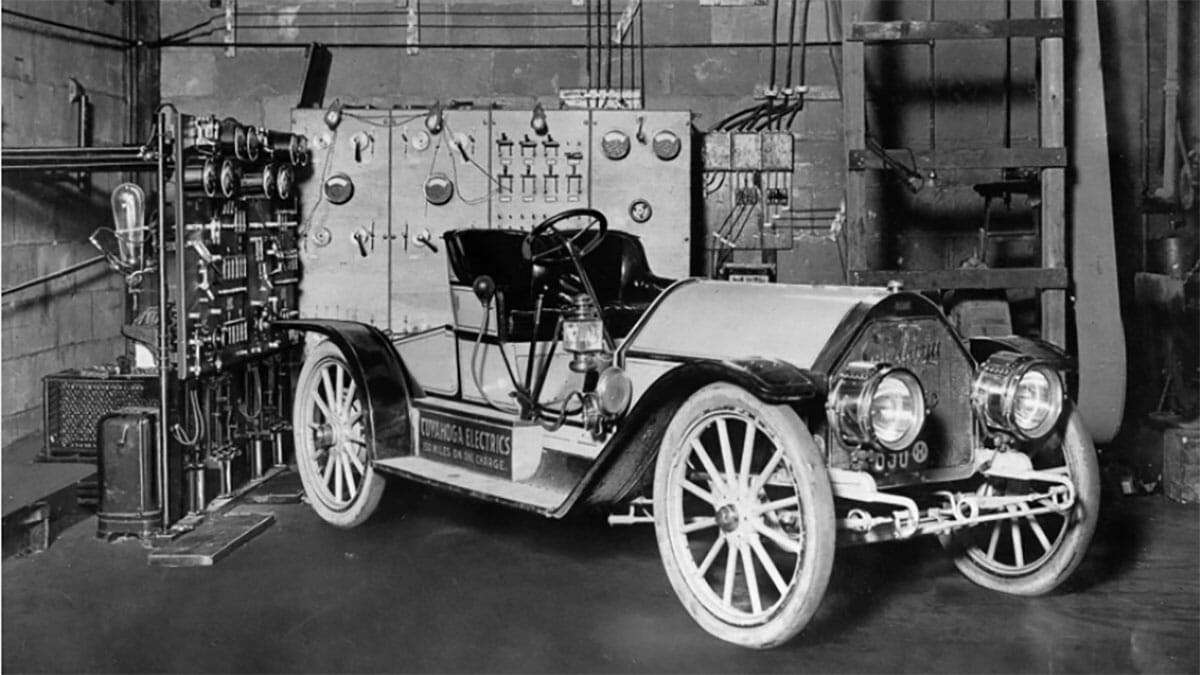

規模も数も不明だが、黎明期には写真のような充電ステーションが存在した。ブレーカーやメインスイッチの造形は粗雑で、電圧計、電流計、配線も剥き出しである。これで充電となると相当に危険ではないかと危惧するが、きっと充電担当のエンジニアがいて、充電サービスを行っていたのではないか。セルフではないGSでのガソリン給油のように。また、個人の家にも充電器が設置されていたようだ。

現代の充電システムから見ればなんとも粗野な施設ではあるが、不思議に親近感を覚える。考えれば、コンバートEVでは普通充電システムも手作りだった。いや、充電システムなどというかしこまった代物ではなく、少しばかり大きな充電箱(中身はAC-DCコンバーターや安定化電源装置)であった。しかし、ぬくもりがあって、とても近しい道具(箱)であり、使うたびに思わず頬が緩んだことが懐かしい。

コンバートEVは、いかに丁寧に作ろうと手作りの域を出られるわけではない。しかし、性能が低く、仕上げが悪かろうと、ぬくもりがあり、ほっとできる。その結果、EVとの距離が縮まり、大切に使おうと思う。それは充電システムならぬ充電器でもそうだ。一方、自動車メーカー製のEVも、巷に増えてきた充電システムも(デザインの優劣はおくとして)スマートで安全そうに見える。しかし、親近感やら心温まることはなく、冷たい関係でしかなくなる。そう思うと、米国のEV創世期は良い時代だったのではないかと思うのだ。

機会を見て論じるが、大量生産品は工場の機械が作りやすいように、しかも無駄がないよう生産される。たとえば自動車のボディであれば、可能な限り直線的で、三次曲面は使わずにすむデザインが多くなる。つまり、そこにあるのは機械の論理であって冷たく、ぬくもりが感じられなくて当然である。一方、手作り品はその名前の通り人の「手」によって削られ、接合され、磨かれる。つまり手作り品にあるのは血の通った人のカラダの論理だ。それを見た人が、触った人が懐かしく思って当たり前なのだ。

もっとも、手作りだけで世界のEVシフトを支えるのが難しいであろうことは理解している。でも、地球に優しいEVだからこそ、人に優しいぬくもりが感じられるモノ作りが求められるのではないかとも思うのだ。

次回は1900年前後に雨後のタケノコのように派生した米国のEVを紹介しよう。まるで現在の中国のEVフィーバーのようである。歴史は繰り返すことを改めて学びたい。

【記事中写真など出典】

Bersey electric cab(Wikipedia)

Woods motor vehicle company

History of the electric vehicle

Studebaker Electric

Baker Motor Vehicle(Wikipedia)

The story in pictures of the early electric cars,1880-1920

※冒頭写真は20世紀初頭、アメリカで販売されていた家庭用充電器。

(文/舘内 端)

コメント

コメント一覧 (1件)

レトロな充電ステーションの写真インパクトある~! むき出しの電線、アナログメーター! 現代に当てはめて、レトロデザインな急速充電ステーションなんて面白いかもと思ってしまった。同じレトロデザインでお茶飲めるようになってたりすれば、充電のひと時がタイムスリップ感覚で楽しいかも。旧車のコンバートEVなんか乗りつければ。映えスポットになって集客効果でないかな~